二是适时转换生态治理内涵解释与执行方式。“转换”是指现有的规则或制度并未发生变化,行动者出于某种目的对规则进行了新的阐释,包括内涵、执行方式等。“适时转换”则更强调核心行动者的目的是摒除规则中落后或不适应当下背景的成分,使其继续发挥作用。高西沟在治理目标方面更加注重人与自然中的“自然”,生态与其他治理内容的“生态”,村民多基于情感认同与文化传统进行生态治理。以姜良彪为支部书记的新一代村级党组织顺应时代发展与村民的需要,将共同体的治理目标从“一切以生态保护为本”转换为“在保证生态治理持续推进的情况下,促进产业、人才、文化、生态、组织共同发展”。在产业领域,新一代村级党组织通过适时转换规则,实现特色产业发展与生态治理的有机结合。20 世纪末,第一代人栽种的树木失去生态与经济价值。村级党组织在村民大会上将对“护林”这一规则的解释从“封山禁牧”转变为“在坚持生态保护的前提下,充分利用土地,实现特色产业发展”。会后由书记、村主任带头、干部亲属与骨干群众先行的方式动员村中群众参与。此后,高西沟生态治理共同体大力发展山地苹果、米脂小米等特色第一产业,并依托已有绿色生态系统以及荣誉称号,积极发展第三产业,建成了苹果采摘园、水土保持生态展览馆、“你好高西沟”等旅游景点,将生态效益充分转化为经济效益。在人才方面,随着产业发展与乡村治理的发展,乡村生态治理共同体新增外来企业、驻村工程队、驻村干部等新主体。村级党组织也通过适时转换的方式成功协调多方主体,充分运用新进人才力量。在文化领域,高西沟生态治理共同体着眼于传承精神、丰富村民文化生活与提升村民素质。一方面,通过整理编纂高西沟村志,以及构建文化馆、美术馆与图书馆等精神家园的方式来记录、宣传、传承高西沟精神;另一方面,以丰富村民文化生活、提高村民的文化素质为目的,积极举办新时代文明实践活动并多方争取资金建设文化广场。在组织方面,以姜良彪为代表的村级党支部注重对年轻干部的选育,定期进行知识传授、明确发展思路,指点工作不足,使年轻干部能及早转化角色、熟悉业务。同时在加强自身建设基础上注重引导共同体各主体形成强大合力,深度嵌入乡村治理各领域,全面领导乡村振兴工作。

高西沟第四代村级党组织通过更替部分生态治理规则,重新解释高西沟治理目标、规则与执行方式,成功转变了乡村的发展方式,使高西沟真正地走上了人与自然和谐共生发展之路。同时,村民从产业、文化振兴中获取了更多利益,这巩固了乡村治理共同体的利益基础,使其平稳地迈入新阶段。

四、乡村生态治理共同体的有效发展机制

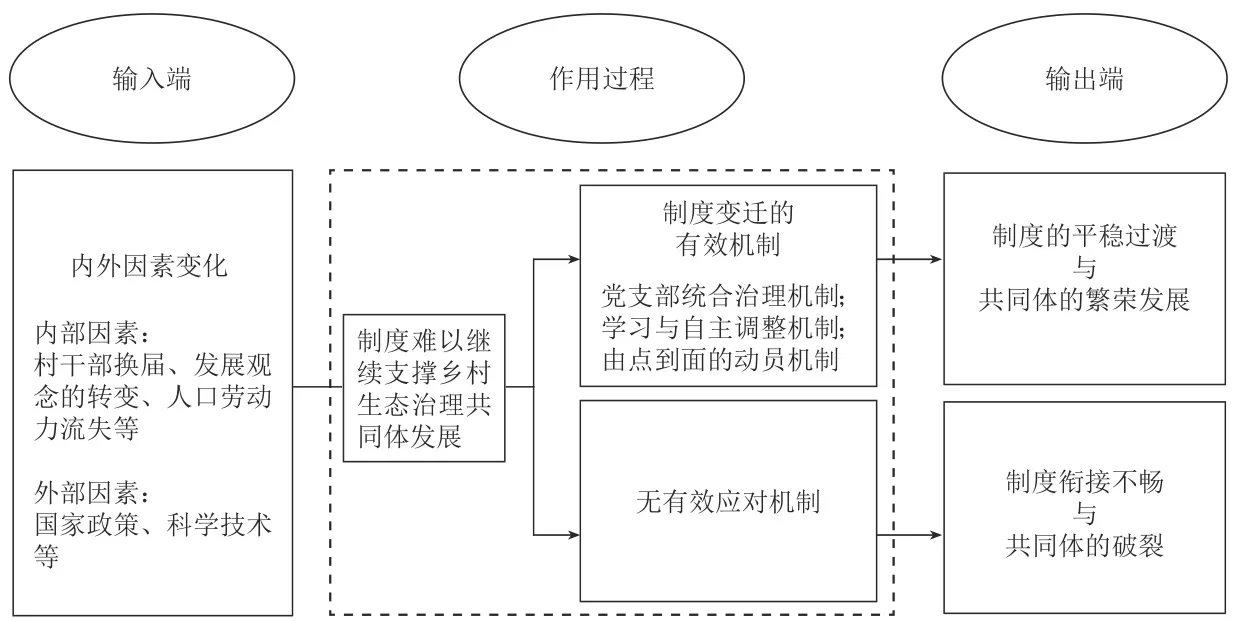

生态治理共同体在每两个阶段之间是否能实现平稳的过渡与发展,一个重要的影响因素就是共同体内的规则在内外因素发生变化时是否实现了有效的变迁。而这取决于共同体内的主体能否通过协商成功地建立合作机制[20],以实现与既有制度的有效互动。高西沟生态治理共同体在实践过程中形成了党支部统合治理机制、学习与自主调整机制以及由点到面的动员机制。这三种机制共同保障了高西沟生态治理共同体内制度的平稳过渡,从而推动了共同体的持续健康发展(如图1)。

(一)党支部统合治理机制

建设乡村生态治理共同体,关键在农村基层党组织。坚持、加强和完善党的领导,是有效避免乡村治理无序、低效的根本前提和重要保证[21]。政党统合治理是指党组织通过政治、组织、思想领导,实现对乡村治理过程的统筹和引领[22]。建立有效的政党统合治理机制既能够贯彻落实上级政策又有利于巩固已有乡村治理共同体。高西沟生态共同体在生态治理过程中形成了政治引领统合、价值塑造统合以及治理网络统合三者有机结合的党支部统合治理机制。

首先,政治引领统合是党支部统合治理机制中的权威保障。基层党组织充分发挥政治作用,通过引领农村基层社会治理、乡村建设,为乡村治理发展指明重点并提供支持。多元治理主体以基层党组织为核心,在乡村治理场域内,基层党组织将某项任务视为重点后,共同体内各成员就会以此为发展重心。高西沟村党支部从20 世纪50 年代起就将乡村的生态治理摆在重要位置,保证了共同体始终朝着“人与自然和谐共生”的方向发展。基于此,各成员在任何情况下都共同致力于高西沟的生态文明建设。其次,价值塑造统合是党支部统合治理机制中的价值保障,是指基层党组织通过各种方式塑造村民情感与价值观,使其符合乡村治理发展的要求。高西沟党支部通过教育、典型模范以及亲身实践等方式塑造各成员的情感价值观。生态知识的宣传教育使共同体内各成员了解生态治理的重要性及治理方法;生态实践则直接建立了村民与生态治理的情感链接,如打坝淤地、植树造林等任务结束后,村民会自愿进行生态管理;而模范个人、荣誉表彰潜移默化地让各成员将生态治理视为光荣任务并自愿投身于乡村生态建设。最终形成了“坚定信念、不屈不挠、尊重规律、依靠群众、勇于探索”的高西沟精神。这是乡村治理力量凝聚与再生的价值保证。最后,治理网络统合是利益保障,指基层党组织通过协商民主,将治理主体凝结为一个有机共同体。高西沟在进行重大决策时严格遵循“村党支部提议、村‘两委’商议、党员大会审议、村民代表大会或村民大会决议、村‘两委’组织实施、监委会监督进行公示”六个步骤,使各成员共同参与民主决策的过程,既有助于较为科学民主的决策做出,又实现共同体内部任务与利益的有效分配,使各成员满意程度达到最大化,以此强化共同体内部联系,提高共同体生态治理的能力。

在高西沟党支部政治引领统合下,共同体有明确的发展方向,即始终以生态治理为重心进行乡村建设;在情感塑造统合下,共同体有一致的情感与价值观作为凝结基础;在治理网络统合下,共同体内部关系达成了最大程度的平衡。

(二)学习与自主调整机制

国家会基于国内外形势的变化适时调整方针政策,地方与基层出于贯彻落实的目的应及时了解;同时,在现代技术蓬勃发展的背景下,地方与基层也必须掌握新的治理知识与技能来提升自身能力。因此,学习是实现基层有效治理的必然要求。与此同时,上级制定的政策具有一般性与原则性,为地方与基层留下自主空间。不同乡村的人文地理、社会结构等不同,面临的治理形势与目标、治理问题与挑战、治理经验与方式也存在差异[22]。在符合国家发展要求的情况下,下级可以根据现实情况将政策的目标、进度、方式等进行进一步解释或适当改动上级政策,形成适宜本地的规则与任务。高西沟生态治理共同体在任务确定的过程中采用了“学习+自主调整”的机制。

机制的运行分为两步:一是学习。高西沟通过学习上级政策了解发展新方向并领悟新精神,学习先进治理技术与产业技术提高乡村治理成效。二是调整适应。在充分学习后,高西沟会根据自身治理与发展特色进行调整,使其符合本村发展。20 世纪60 年代,国家号召全国“农业学大寨”,而学习的成效取决于学习内容的选取与学习方式。全国乡村中有教条主义者照搬大寨经验,将山沟改造成种植农作物的梯田,严重破坏了当地的林业资源。高西沟认识到自身地理环境与大寨村的不同,以充分学习为前提,以本村的生态状况为基础,有舍弃地汲取大寨经验,总结出符合高西沟的治理方式,即“山上缓坡修梯田,沟底淤地打坝埝,高山远山种林木,近山阳坡建果园,弃耕坡地种牧草,荒坡陡坬种柠条”(3)。高西沟在1965 年被认为是“全国大寨式典型”,其独创的“三三制”也在1979 年作为一种经济模式在陕西省内推广。同时,在村党支部的带领下,全村人进行以生态为主的乡村建设,逐渐形成了乡村生态治理共同体。到了20 世纪80 年代,国家推行家庭联产承包责任制,主张将土地承包给农民。高西沟学习小岗村的经验,将部分农田承包给农民,同时坚守生态治理主线,将生态林归为集体所有。“80 年左右国家出台了这个政策以后,其他村子里面的人全部把林地都砍完了……我们村子82 年才把每家每户的田地给分了。但是这个林地我们永远都不能分。”(1)这样自主适应的做法保护了前一代人创造的林业资源,也巩固了生态治理共同体。进入新时代后,国家强调农村第一、二、三产业的融合发展,高西沟依托生态治理基础,以良好的生态环境为特色,重点发展农业与旅游业。农业以山地苹果、米脂小米为主,以积极学习新的灌溉技术、营销技能等实现增收。旅游业则打造了水土保持生态展览馆、苹果采摘园、高西沟记忆等景点。高西沟生态治理共同体在生态治理过程中实施学习与自主调整机制,既贯彻落实了上级政策,又保证了其在高西沟落地时的有效性与科学性。

(三)由点到面的组织动员机制

动员是对人们参与某种活动或者工作的一种发动行为。在新时代背景下,动员的视角逐渐聚焦于治理逻辑。在共同体内,参与治理的多元主体的共同目标、利益和资源等是塑造治理能力的基础,而有效的动员机制则在凝聚认同、激励参与和盘活资源中起着非常重要的作用[23]。高西沟生态治理共同体在新政策推行不畅的情况下较少采取强制措施,更多地采用“点-线-面”的组织动员机制。“点”即村干部率先示范。村中的新政策是先由村党支部提议、村“两委”商议的,因而政策一开始就代表着村干部的智慧与思想。将该思想推至全村,村干部需要率先行动来增强群众信服力;同时,村干部具备良好的政治素养与科学素养,能够在小范围尝试阶段及时发现问题并修正。“线”即村干部优先组织动员积极分子。积极分子是指村里的干部家属、党员代表以及群众中支持党委政府工作、对村庄事务较为关心、有公心、有积极性的农民[24]。积极分子觉悟较高,能够主动地响应政策;同时,与干部相比,积极分子更亲近一般群众,有以自身为中心的不同关系网,村干部可以通过他们去做广大中间群众的工作。而“面”则是以模范与部分成果来组织动员群众。在干部示范与积极分子带动的基础上,最重要的还是以阶段性的成果与收益吸引动员群众。最能凸显这一机制的是高西沟生态治理共同体发展的第三个阶段。村干部经过学习与自主调整提出将衰老的树木改种为大扁杏与酥梨时,在村民大会上遭到了部分村民的反对。书记和村主任并未强制群众执行,而是采用自己带头种植,再动员干部家属以及一部分骨干群众率先承包的方法动员群众。经过村干部与积极分子的努力,被承包的经济林产生了良好的经济效益,而留下来的老树林失去了生态效益。群众在看到这一点后开始主动承包经济效益更好的树木。

内外因素变化引起规则不再支撑乡村生态治理共同体发展时,正是有效的应对机制保证了规则的有效衔接与转化,进而推动了高西沟生态治理共同体的发展。其中,党支部统合治理机制保证了高西沟生态治理共同体在目标、情感方面达成认同,在结构方面更加紧密,这是共同体得以存在与发展的基础,贯穿于治理的全过程;学习与自主调整机制以及由点到面的动员机制则是在任务确定与任务推行两个阶段发挥作用。学习与自主调整机制使上级政策在细化后具有科学性与地方适应性,使其能够落地;而由点到面的动员机制则让干部的意图转化为群众意图,使政策能够顺利推行。

五、结语

建设共同体是乡村治理有效的重要途径。从治理内容出发,不同条件与特色使乡村治理重点各不相同,研究以某一治理内容为主导形成的乡村治理共同体有其必要性。乡村生态治理共同体就是其中之一,它是指乡村场域下的多元主体,以生态环境、文化价值、情感认同等多种共同要素为基础,以生态环境为治理内容的主线,以实现乡村的全面发展为最终目的,形成的权责明确、互动协商的有机联合体。本文认为乡村生态治理共同体在转型阶段得以存在与发展是因为共同体内的新旧规则实现了顺利的衔接与转化。而规则的顺利衔接依赖于共同体内的有效机制。高西沟作为一个较为成熟的乡村生态治理共同体,形成了一套党支部统合治理机制、学习与自主调整机制以及由点到面的动员机制等共同发挥作用的机制体系,使其在内外部情况发生变化时依旧能够健康发展。这一党建引领乡村生态治理共同体建设的机制为西部地区同类型乡村治理共同体建设提供了经验。同时,应注意在未来进一步加强多案例对比,以期在更广泛的范围内总结出更多同类型治理共同体的有效发展机制。

注释:

(1)高西沟村干部访谈资料。访谈资料编号:20230701GZQ(2)高西沟村群众访谈资料。访谈资料编号:20230702GEZ(3)高西沟村干部访谈资料。访谈资料编号:20230630LCZ

参考文献:

[1] 习近平. 高举中国特色社会主义伟大旗帜 为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗[N]. 人民日报,2022-10-26(01).

[2] 张立荣,汪榆淇. 新时代乡村治理革新的基本样态、生成因素及未来趋势——基于“首批全国乡村治理典型案例”的质性研究[J]. 华中师范大学学报(人文社会科学版),2021,60(03):27-34.

[3] 蔡文成,朱荣康. 农村基层党组织整合治理:优势、内涵与路径[J]. 求实,2022(03):4-13,109.

[4] 尹兵,郭开宇. 乡村治理共同体构建的现实困境与实践路径[J]. 农业经济,2023(03):44-46.

[5] 冯旭. 乡村振兴中的农村生态环境治理共同体建设[J]. 甘肃社会科学,2021(03):167-173.

[6] 胡卫卫,卢玥宁. 数字乡村治理共同体的生成机理与运作逻辑研究——基于“中国大棚第一村”数字乡村建设的实证考察[J]. 公共管理学报,2023,20(01):133-143,175.

[7] 郭占锋,李轶星,张森等. 村庄市场共同体的形成与农村社区治理转型——基于陕西袁家村的考察[J]. 中国农村观察,2021(01):68-84.

[8] 高卫星,张慧远. 乡村治理共同体构建的理论逻辑、现实困境及策略[J]. 中州学刊,2021(02):7-12.

[9] 张新文,郝永强. 党建引领乡村治理共同体建构的行动逻辑与实践路径[J]. 学习论坛,2022,(02):93-100.

[10] 曹聪敏,赵晓峰. 能人带领型乡村治理共同体的形塑机制——基于莱西市Q 新村集体经济发展经验的分析[J]. 西北农林科技大学学报(社会科学版),2023,23(02):36-45.

[11] 苏明明,董航宇,王梦晗,等. 行动者网络视角下村集体企业带动乡村治理共同体生成的路径研究——以浙江省衢州市余东旅游公司为例[J]. 地理科学进展,2023,42(08):1587-1596.

[12] 郑永兰,周其鑫. 数字乡村治理共同体:理论图景、实践探索与推进策略[J]. 湖南社会科学,2022,(04):71-79.

[13] 荆蕙兰,邹璐. 乡村生态环境治理共同体的审视与构建——以山东省为例[J]. 烟台大学学报(哲学社会科学版),2022,35(05):109-116.

[14] 杨磊,王俞霏. 乡村应对公共卫生事件的韧性及其提升路径[J]. 华中科技大学学报(社会科学版),2022,36(02):78-85.

[15] 张震,唐文浩. 韧性治理共同体:面向突发公共风险的乡村治理逻辑[J]. 南京社会科学,2022,(10):54-62.

[16] 段雨,胡亮. 新时代农村环境治理共同体建构逻辑理路、现实挑战与优化路径研究[J]. 云南民族大学学报(哲学社会科学版),2023,40(05):114-121.

[17] 马得勇. 历史制度主义的渐进性制度变迁理论——兼论其在中国的适用性[J]. 经济社会体制比较,2018(05):158-170.

[18] 曼瑟尔·奥尔森. 集体行动的逻辑[M]. 陈郁,郭宇峰,李宗新,译. 上海: 格致出版社, 2014:1-56.

[19] 冷梦. 高西沟之歌:一个陕北村庄的绿色之梦[M]. 陕西: 陕西人民出版社, 2016: 145 .

[20] 穆军全. 由脱贫到振兴的政策衔接何以可能?——基于历史制度主义视角的典型个案分析[J].天津行政学院学报,2022,24(01):37-45.

[21] 樊凡,赵浴卉. 中国式乡村社会治理共同体建设的道路探索与经验分析[J]. 中国农村观察,2023(04):2-29.

[22] 李增元,辛凯.“执政党组织统合机制”:新时代党领乡村治理机制的创新及其内在逻辑——基于山东省R 市C 镇 ^{\ast}3+10° 制度的考察[J]. 社会主义研究,2023(04):137-146.

[23] 符平,卢飞. 制度优势与治理效能:脱贫攻坚的组织动员[J]. 社会学研究,2021,36(03):1-22,225.

[24] 杨华. 县乡中国[M]. 北京: 中国人民大学出版社, 2022:407. .

Exploring the Mechanism of Party Building Leading the Construction of Rural Ecological Governance Community —a Case Study Based on Historical Institutionalism

MU Junquan, ZHANG Liyin (Northwest A&F University, Yangling, Shaanxi 712100, China)

Abstract: The construction of rural governance community is an important policy issue for comprehensively promoting rural revitalization and accelerating agricultural and rural modernization proposed in the report of the 20th CPC National Congress. How to make good policy issues take root and continue to optimize itself is the core issue facing the construction of rural governance community. The construction of rural governance community is not an overnight process, but a continuum of rural Chinese history and rural governance modernization practice. Ecological governance community is an important type of rural governance community. Taking historical institutionalism as a theoretical analysis tool, this paper finds out the development mechanism of Party building leading governance community construction with ecological governance as the main line in typical villages. That is, the party branch integrated governance mechanism, the learning and self-adjustment mechanism and the organization and mobilization mechanism that expand from local initiatives to broader applications can provide the construction experience for the same type of rural governance community.

Key words: Rural governance Community; Ecological Governance: Historical Institutionalism; Guidance in Party Building

编辑:陈广亮

大农业观视域下四川农业建成现代化大产业的理论逻辑和实践路径

吕火明1,白贺兰2,刘宗敏2

(1. 四川省农业科学院,成都 610066 ;2. 四川省农业科学院农业信息与农村经济研究所,成都 610066)

摘 要:受我国资源环境约束趋紧、国际贸易日益复杂、种粮比较效益下降等因素影响,农业传统发展模式难以为继。大农业观为四川现代化大农业建设提供了新思路,是四川建设好战略腹地的必然要求,也有利于促进农民就业与增收,四川农业建成现代化大产业具有良好资源、广阔空间和巨大潜力。从理论逻辑来看,大农业观将农业视为一个复杂的系统工程,强调多位一体、多元共进,注重统筹利用整体资源、全产业链建设、多维度融合与多功能拓展,并保持与自然协同发展。从四川的现实来看,天府农产品供应充足,农产品加工水平逐步提升,现代生产要素加速汇聚,但也面临非耕地资源利用不足、现代化装备水平不高、农业科技支撑不强、品牌影响力弱等困境。在实践路径上,未来应以“大产业链”构建工程拓展发展空间,以“大良田”提质升级工程夯实发展基础,以“大餐桌”创新升级工程促进产业增值,以“大科技”赋能增效工程强化科技支撑,以“大人才”融合振兴工程落实人才保障。

关键词:大农业观;现代化;理论逻辑;实践路径中图分类号 :F303 文献标志码 :A文章编号:1672-0539(2025)01-009-13引用格式:吕火明,白贺兰,刘宗敏.大农业观视域下四川农业建成现代化大产业的理论逻辑和实践路径[J]. 成都理工大学学报(社会科学版),2025,33(1):100-112.

粮食问题既是“国之大者”,也是“民之关切”[1]。中国人口规模超大、农产品消费需求量超多是我国的国情、农情,保障我国食物安全始终是治国安邦的头等大事[2]。当前,虽然我国粮食生产实现了“二十连丰”,总产量连续9 年稳定在1.3 万亿斤以上[3],但是粮食供求仍处于紧平衡状态。受水土资源和环境约束以及农户种粮比较效益下降等因素影响,我国粮食耕地面积保持及单产提高压力越来越大,未来粮食高位增产的难度不断增加。加之当前国际贸易环境日趋复杂,不确定性加大,我国依靠国际市场实现国内粮食供求平衡的困难和风险也在提升[4]64。与此同时,随着我国居民消费结构升级,不仅要解决“吃得饱”的问题,更要满足人民群众日益增长的“吃得好”“吃得营养”“吃得健康”的需求。因此,为应对各种风险挑战,更好地“端稳中国饭碗”,党中央提出了树立大农业观、大食物观的粮食安全保障新理念[4]60。大农业观超越了单纯的耕地生产和一产的范畴,要求推动粮经饲统筹、农林牧渔并举、种养加一体、产加供销贯通、一二三产业融合发展[5],旨在把农业建成现代化大产业[6]24,为新时代保障国家食物安全、推进乡村振兴、增加农民收入和建设农业强国推进共同富裕提供了遵循与方向。

自古以来,四川就有“天府之国”的美誉,省域土地面积广阔,居全国第五位,地形复杂多样,平原、丘陵、山地和高原兼备。土地利用类型中,除了肥沃的耕地以外,还有约占总土地面积 72.22% 的林草地。其中,林地3.81 亿亩,是耕地的4.8 倍,居全国第一位;草原1.45 亿亩,是中国南方草原第一大省,属于全国三大林区之一和五大牧区之一。此外,四川省气候类型多样,生物资源与水资源丰富,号称“千河之省”,是我国重要的淡水鱼类种质资源库。因此,推进四川农业建成现代化大产业,有巨大的潜力和空间可挖,而如何坚持大农业观,聚焦重点与短板,推进四川农业建成现代化大产业还有待深入研究且具有重要而迫切的理论价值和现实意义。为此,本文通过分析大农业观视域下四川农业建成现代化大产业的理论逻辑,总结其现实基础与主要难点,进而提出实践对策。

一、大农业观、农业现代化大产业的内涵与特征

(一)大农业观的内涵与特征

大农业观是一种顺应时代潮流、符合发展规律的农业发展理念[7]。其本质在于超越传统农业的局限,以全局性、系统性和前瞻性的视角审视和推动农业的全面发展。它不仅仅关注农业生产的单一环节,而是将农业视为一个跨行业、多功能、开放式[6]24-25,涵盖资源整体利用、全产业链体系建设、多功能拓展及与自然和谐共生的综合系统[8]30。大农业观强调农业与其他产业的深度融合,以及农业内部各环节的紧密衔接,旨在构建一个结构开放、功能多样、资源高效利用且可持续发展的现代化农业产业体系。因此,大农业观的内涵特征主要有以下四个方面。

第一,资源整体利用。大农业观强调统筹考虑国土资源,包括耕地、草原、森林、海洋等,充分挖掘各类资源的潜力,实现资源的优化配置和高效利用。这意味着不仅要关注土地资源的利用,还要重视水、气候、生物等资源的综合利用。

第二,全产业链体系建设。大农业观注重从产前、产中到产后的全产业链构建[9],通过技术创新、管理升级和产业协同,形成闭环式的产业链,提升农业的整体竞争力和附加值。这种全产业链模式有助于降低生产成本,提高产品质量,增强市场响应能力。

第三,农业多功能拓展。大农业观不再局限于农业的食品生产功能,还积极拓展其生态、文化、休闲、教育等多方面的功能。这不仅能够丰富农业的内涵,还能促进农村经济的多元化发展,提高农民的收入水平和生活质量。

第四,农业与自然协同。大农业观倡导农业与自然环境的和谐共生,强调在农业生产过程中尊重自然规律,保护生态环境,实现农业发展的绿色化、低碳化和循环化。这有助于维护生态平衡,保障农业的可持续发展。

(二)农业现代化大产业的内涵与特征

农业现代化大产业即现代化大农业,是相对于传统大农业而言的。传统大农业通常是指以土地为基本生产资料,依赖生物的生长发育来取得动植物产品的社会生产部门。通常高度依赖土地、水和其他自然资源;在机械化程度不高的地区,农业生产需要大量的人力投入;动植物的生长发育需要较长时间,因此农业生产周期相对较长;气候、土壤、病虫害等自然因素的影响较大。而现代化大农业是朝着多功能、开放式、综合性方向发展的立体农业,强调大规模、大企业、大产业,倡导多功能农业。通过广泛应用现代科学技术和科学管理方法,现代化大农业将为中国农业的现代化提供重要支撑和动力。概括来说,与传统大农业相比,现代化大农业具有以下五个特征。

1. 涵盖领域向第二三产业延伸

传统大农业主要局限于种植业、养殖业等第一产业,业态单一,各产业间联动性弱。而现代化大农业则大大扩展了其范畴,还涵盖了生产资料工业、食品加工业等第二产业,以及交通运输、技术和信息服务等第三产业,实现了从单一到多元、从分散到系统的转变,构建了一个跨界融合、功能互补、高效运转的现代化农业产业体系。产业链环节上涵盖产前(如技术研发、品种繁育与推广、农机生产与销售、农资储备与供应)和产后(如烘干、储藏、运输、加工、营销与进出口贸易)的各个环节,形成了产前、产中、产后紧密衔接的完整产业链,实现了全产业链的贯通,形成了与发展农业相关、为发展农业服务的多元化产业集群。现代化大农业强调农业产业系统的整体性和不可分割性,将农业视为一个包含林牧渔业、全产业链供应链各环节及新产业新业态在内的复杂生态体系[10]。这一体系内部各组成要素相互关联、功能互补,通过跨界融合产生乘数效应,推动产业链由低级向高级、不协调向协调、低效率向高效率转变[8]30[11]。

2. 价值功能向多种非经济功能拓展

传统大农业主要聚焦于农产品的供给,以增加产量为主要目标,主要体现为经济功能。受人口增长引起的粮食需求增加以及认识局限影响,在追求产量与经济效益的过程中,人们往往忽视了农业的生态和社会效益,导致环境压力增大,资源过度消耗。而现代化大农业得益于发展观念的转变,推动了农业产业形态的创新,如假日农业、休闲农业、观光农业、旅游农业等新型农业形态,拓展了农业的生态保护、休闲体验、文化传承等非经济功能[6]24-25,强调农业生产、生活、生态功能的有机统一。这种观念转变使得农业不再仅仅是一个经济部门,而是一个集经济、生态、社会和文化于一体的综合系统[8]30。

3. 参与人员向现代新农人转变

现代化大农业与传统大农业在参与人员方面的区别主要体现在技术水平、教育背景、年龄结构、专业化程度、管理和运营模式、参与模式以及国际视野等方面。传统大农业的从业者多为普通农户,依赖于传统的耕作方法和手工劳动,主要集中于农田作业与生产本身,受教育程度相对较低,对市场变化的适应性较弱。相比之下,现代化大农业更多依赖于具有专业知识和技能的人才,这些人才不一定出身农村,可以是城镇居民、大学毕业生或者退伍返乡人员。他们通常受过专业教育或培训,更年轻,专注于特定领域,更注重知识的更新和学习以获取最新的农业科技资讯和市场信息。更倾向于使用先进的农业技术和自动化设备,并更多地涉及企业管理和市场营销。此外,现代化大农业的从业者具有更开阔的国际视野,能够应用国际先进技术和管理经验。

4. 生产场所向非耕地资源延伸

现代化大农业与传统大农业在生产场所方面的区别主要表现在空间利用的创新、立体农业的发展、资源的广泛开发、产业模式的多元化以及生产场所的地理分布上。现代化大农业通过室内植物工厂和城市阳台农业等创新方式,实现了空间的多样化利用,同时发展了包括地下、水面、水下和空中在内的立体农业模式,积极发展设施农业、戈壁农业、沙漠农业和城市农业等。它不局限于耕地,还向海洋、森林、草原等非耕地资源拓展[12],实现了资源的广泛开发[8]30[13]。此外,现代化大农业结合了互联网 ^+ 、电商等新模式,形成了从传统生产到服务、体验等多元化的产业模式,并从农村地区向城市扩展,而传统农业则主要集中在农村土地的耕种上。

5. 生产模式向集约化与组织化变迁

现代化大农业相较于传统大农业,在生产模式上实现了质的飞跃。它摒弃了小农户为主体的广种薄收模式,转向以农业合作社、企业为载体的精细化、集约化生产,强调标准化、规范化的种植养殖技术,提高了生产效率和产品质量。在经营上,现代化大农业以市场为导向,推动农产品的规模化、品牌化,有效对接小农户与大市场。生产关系更加多元,土地流转促进了集中连片经营,新型生产关系如订单农业、股份合作制等应运而生。此外,现代化大农业还受益于政府全方位的政策支持,包括财政、税收、金融等多方面的政策扶持,共同推动了农业的现代化进程和农村的繁荣发展。

二、大农业观视域下四川农业建成现代化大产业的理论逻辑

(一)大农业观的核心逻辑

大农业观的核心逻辑可以概括为“多位一体,多元共进”。多位一体指大农业观强调农业发展的多维度、多层次性。它将农业视为一个复杂的系统工程,从资源、环境、经济、社会等多个维度出发,综合考虑各种因素,实现农业的全面协调发展。多元共进指大农业观鼓励农业内部各环节的协同发展以及农业与其他产业的融合发展。通过技术创新、管理创新和制度创新等手段[14]38,推动农业产业链的延伸和拓展,形成多元化、立体化的农业产业体系。同时,加强农业与工业、服务业等产业的深度融合,实现资源共享、优势互补和互利共赢。

(二)大农业观视域下四川农业建成现代化大产业的理论逻辑

为补齐四川农业发展短板,践行大农业观,把四川农业建成现代化大产业,需坚持大食物观、多功能、全产业链、大融合、大科技和大人才原则。

1. 建成现代化大产业需坚持大食物观原则

大食物观是大农业观的理论前导,强调拓展食物来源,从海洋、土地、动植物、微生物等多途径获取资源,确保肉类、蔬菜、水果、水产品等多样化食物的充足供给,推动粮食安全向全面食物安全转变,旨在满足人民群众多元化、高质量的食物消费需求。它倡导科学膳食、营养健康与节约并重的消费理念,引导居民形成健康、绿色、节约的食物消费结构。大农业观则是在大食物观的基础上进一步拓展和深化,与大食物观相辅相成,聚焦解决食物供需错配问题,通过构建多元化食物供给体系,促进生产、加工、分配、流通、消费等环节的有效衔接,实现农业高质量发展与人民美好生活的和谐统一[10]。两者共同体现了系统观念[15],强调在保障粮食安全的同时,充分利用各类自然资源,实现农业的全面、协调和可持续发展。

2. 建成现代化大产业需发展多功能农业

自1992 年《21 世纪议程》提出农业多功能性以来,此概念在推动农业与农村可持续发展中日益重要,日本甚至将其纳入法律框架[16]。它倡导充分利用各类农业资源,发掘乡村多元价值,拓展农业多种功能,构建多元化大农业体系。在现代化大农业建设中,秉持多功能原则,旨在提升经济效率的同时,注重生态、社会与文化的和谐共生[14]38。通过科技创新、机械化生产减少化肥农药的使用,强化农村基础设施与公共服务,挖掘农业文化遗产,促进农业与二三产业融合,形成全面协调可持续发展的农业新模式,为农业现代化注入强劲动力。

3. 建成现代化大产业需坚持全产业链发展

建设现代化大农业应坚持全产业链原则,强化基础设施,推动科技创新,培育壮大农业龙头企业,完善市场体系,加强质量安全与生态环保监管,并促进与数字经济的深度融合。这一原则旨在打破产业分割,构建多元化、综合化的农业产业体系[17],通过高效协同各环节,从生产到销售全程优化资源配置,实现产业链、价值链、供应链的全面升级,提升农业整体效益与竞争力。通过科技创新提升农产品品质,龙头企业引领全产业链发展,完善市场信息与品牌建设,确保农产品质量安全与生态友好。同时,利用数字技术推动农业智能化转型,提高全产业链效率和效益,推动农业现代化发展。

4. 建成现代化大产业需倡导产业、城乡及文化多维度大融合

大融合原则倡导产业、城乡及文化多维度的融合。首先是三次产业融合。2015 年中央一号文件倡导一二三产业融合,开发农业的多功能性,如生态旅游和文化教育,打造新农业品牌,提升农业地位,使农村成为美丽家园。其次是城乡融合。2017 年党的十九大报告提出建立健全城乡融合发展体制机制,旨在解决要素流动和资源配置问题,消除体制机制障碍,推动城乡关系进入新阶段。最后是物质文明与精神文明融合。2024 年中央一号文件要求着力推动农耕文明和现代文明要素有机结合,强化农业根基,推动农业成为现代化大产业[18]。

5. 建成现代化大产业需秉持科技集成、软硬结合原则

建设现代化大农业,需坚定不移地秉持大科技观。不仅要关注单项农业科技的突破,更侧重理念、品种、技术与模式的集成创新与广泛应用,推动科技资源有效整合,“软”科学与“硬”技术有机结合,用“软”科学推动“硬”技术,持续激发新质生产力动能。尤其是要顺应信息技术迅猛发展之势,加速推进农业信息化与智能化进程,利用物联网、大数据、云计算等先进技术,实现农业生产过程的精准化、智能化管理,既提升效率与质量,又有效降低成本与资源消耗。此外,大科技观还强调生态环保与可持续发展的重要性,致力于研发应用环保型农业技术,推广绿色生第33 卷吕火明,等:大农业观视域下四川农业建成现代化大产业的理论逻辑和实践路径 第1 期态农业模式,促进农业资源的节约与循环利用,为农业现代化注入绿色动力。

6. 建成现代化大产业需坚持大人才原则

建设现代化大农业重在坚持大人才原则,推动科技与改革的双轮驱动。加强乡村人才队伍建设规划,引进和培养高素质农业人才,通过完善评价与发现机制挖掘本土潜力,通过高等教育和职业教育提升人才的专业技能。同时,依托党校等机构加强基层党组织干部培训,鼓励企业参与乡村人才培养,构建完善的乡村人才振兴体制机制,确保人才成为农业强国建设的关键支撑。聚焦全产业链需求,推动人才链与产业链深度融合,注重培养跨业态、跨专业的复合型人才[5],以增强农业经营主体对科技创新的吸纳与转化能力,并促进农业科技政策与推广体系的创新,助力农业现代化与乡村振兴,将农业打造为具有强大竞争力的现代化大产业。

三、大农业观视域下四川农业建成现代化大产业的现实基础与主要难点

(一)四川农业建成现代化大产业的现实基础

1.“天府粮仓”充盈,重要农产品供应充足

四川省第一产业增加值常年保持全国第二。2023 年四川粮食产量达718.8 亿斤,连续4 年稳定在700 亿斤以上,创26 年来新高,粮食亩产同比增加12 公斤、增长 3.3% ,增幅位列粮食主产省首位[19]。生猪、蔬菜、油料、茶叶、水果等在全国居重要地位,2023 年生猪出栏超6 600 万头,继续保持全国第一,油菜、马铃薯等15 项单品产量全国第一[20]。同时,四川还是全球最大的红心猕猴桃生产基地,全国最大的晚熟柑橘、晚熟芒果、柠檬生产基地[21]。天府森林粮库建设给林业带来新的增长点,林业产值增长 9.9%^{[22]} 。牛、羊、禽养殖结构进一步优化,肉蛋奶供应能力稳步提高,人民群众的“肉案子”稳定有保障。2023 年,四川水产品总产量达178.86 万吨[22],居全国第七位,尤其是雅安的特色农产品鱼子酱迅速出圈,当年产值达1.24 亿元[23]。

2. 农产品加工水平与品牌知名度不断提升

目前,四川省累计建成产地初加工设施2.2 万座,农产品初加工率提高至 64% ,农产品质量安全抽检合格率达 99.4% 。培育农业区域公用品牌259 个、农业企业及产品品牌896 个,认定“三品一标”农产品6 306 个[24],15 个品牌入选中国农业品牌目录,25 个地理标志产品进入中欧地理标志协定首批保护目录。天府源、遂宁鲜、甜城味、好充食、巴食巴适等“天府粮仓”品牌知名度进一步提升,大凉山、圣洁甘孜、净土阿坝等农产品区域公共品牌引领带动作用增强,天全鱼子酱、泸州桂圆、安岳柠檬、会理石榴、攀枝花芒果等火爆出圈,绿色有机地标优质农产品数量达2 459 个,居全国前列[25]。

3. 现代生产要素集聚,产业融合发展

四川省已创建国家现代农业示范区5 个,数量居全国第一位;国家级现代农业产业园19 个,数量居全国第二位;省星级园区212 个,各级现代农业园区1 600 余个[26];布局建设国家级和省级特色产业集群30 个。其中,2023 年新入选全国优势特色产业集群1 个,新获评创建广安岳池县、自贡大安区、南充嘉陵区国家级现代农业园区3 个,新认定国家农业产业强镇66 个。全省县乡村三级电商服务站点达1.3 万个。一二三产业发展加快融合,全省国家农村产业融合发展示范园达到17 个[27]。建成投用全国首个省级综合性种质资源中心库,天府种业万安实验室加快筹建。

(二)四川农业建成现代化大产业的主要难点

1. 非耕地资源利用不够,产业链前后延伸不足

目前,四川传统农业仍占主导地位,过度依赖有限耕地,对于林地、草地以及丰富的江河湖等国土空间开发利用不足。农业产业化水平较低,产业发展大多集中在农业种植、养殖等生产环节,产业链短、产品附加值低,“重生产、轻加工,重产出、轻市场”特点突出。现代设施农业发展和科技研发推广应用不充分,农业质量效益和竞争力不强,涉农企业或者新型经营主体抗风险能力不高。部分地区特色产业培育不足,存在短平快产业发展同质化、产业发展层次低、布局不合理、融合发展不充分,生态、文旅、康养产业等农业发展新业态新模式发展不足。

2. 农业基础设施建设滞后,现代化装备水平不高

四川耕地质量总体不高,中低产田面积较大,中低产田与高产田比例为 7:3 。水利设施配套不足,2022 年耕地有效灌溉率不足 60 % ,而同期江苏耕地基本实现全部正常灌溉,山东有效灌溉率在 80% 以上。农业机械化短板明显,2023 年,四川全省主要农作物耕种收综合机械化率仅 70% ,比全国平均水平低4 个百分点,丘陵山区水平更低[28]。四川没有一家知名农机龙头企业,急需的农机 80 % 以上由省外引进;而河南规模以上农机装备制造企业有200 余家,主营业务收入超500 亿元,拥有中国一拖、郑州中联、牧原科技等一批整机生产骨干企业。四川冷链物流水平较低,2020 年四川果蔬、肉类、水产品冷链流通率分别为 20 % 、 35 % 和 35 % ,远低于全国35% 、 57% 和 69% 的平均水平[29]。与北京、上海、江苏、福建等发达地区相比,四川省农田气象、耕地质量、土壤墒情等农业物联网监测点建设滞后,智慧农业基础设施薄弱,部分地方数字农业项目建设大屏展示多、实际应用少。

3. 农业科技支撑不足,种业大而不强

2022 年,四川农业科技进步贡献率为 61.5% ,比江苏低10.3 个百分点,比山东和河南分别低4.8 个和3.4 个百分点[30]。四川是种业大省,但不是种业强省,种业发展大而不强,缺乏突破性品种,在种业创新力和竞争力方面差距明显,种业水平仍无法满足建设新时代更高水平“天府粮仓”的现实需要。四川省智能设计育种平台数量为零,省内畜禽核心种源 80% 依赖进口。四川没有上市种业企业,全省农作物种业企业资产总额不到130 亿元[31]。相较之下,湖南省隆平高科、山东省登海种业、江苏省苏垦农发等企业均有较强的融资和研发能力。全国企业商品种子销售总额前十强中,四川没有企业上榜。

4. 加工与产品开发不足,品牌影响力弱

四川农产品初加工率仅为 64% ,低于全国平均水平6 个百分点;农产品加工业总产值与农业总产值比为 1.89:1 ,低于全国 2.59:1 的平均水平,而湖南该比值达 2.68:1^{[32]} 。2022 年四川省农产品加工企业数量为5 923 家,仅为山东省的 26.0% 、河南省的 59.3% 。产品方面,河南生产了全国1/2 的火腿肠、1/3 的方便面、1/4 的馒头、3/5 的汤圆、7/10 的水饺、4/5 的酸辣粉,面粉、挂面、方便面产量均居全国第一位[33]。品牌方面,纳入农业农村部农业精品培育计划的144 个品牌中,四川仅入选4 个,而山东入选16 个,江苏入选10 个。《2023 中国茶叶区域公用品牌价值评估报告》显示,在全国茶产业品牌收益排名中,四川无一项进入前十。此外,2023 年四川农产品出口额为72.62 亿美元,仅为山东的 5%^{[34]} ,四川的农产品出口额明显较低。

5. 农业各类人才总量不足,人才结构亟待优化

四川省乡村人才呈现净流出状态,其劳务输出常年保持在2 600 万人以上,占全国2.9 亿农民工总量的近十分之一,占全省乡村户籍人口中劳动力总数的近 75%^{[35]} 。同时,农业从业者老龄化加剧,受教育程度普遍偏低,乡村技术人才、经营管理人才缺乏,人才结构与区域失衡问题突出。尤其在轻简化农机装备、现代种业、循环农业等领域,乡镇级基层与三州地区人才匮乏。此外,四川农业科技人才评价与激励机制不健全,评价标准单一,对科技人员入乡转化的激励不足,农业科技推广体系“以技术为中心”,而非“以农民为中心”,导致重研究、轻转化的现象较为普遍。

四、大农业观赋能四川农业现代化大产业建设的实践路径

要把四川农业建成现代化大产业,需秉持大食物观和大农业观,拓展非耕地资源,充分利用江河湖、动植物及微生物资源,保障食物体系多元化供给;深挖农业功能与乡村价值,高效利用农业资源;坚持全产业链发展,强化各环节协同,提升产业链整体效能,运用新技术、新模式、新业态与新政策,加速区域产业融合与城乡要素融合;强化科技集成创新,大力发展新质生产力,产学研用协同提升农业科技进步率;围绕全产业链需求,构建一体化人才体系,完善评价与激励机制;强化重大工程带动,整合实施“大产业链”“大良田”“大餐桌”“大科技”“大人才”五大工程。

(一)以“大产业链”构建工程拓展发展空间

1. 拓展生态种养空间

将江河湖林草等非耕地资源全面纳入农业发展的宝贵资源范畴,拓展地下、水下和空中等多元农业生产空间,向植物、动物、微生物要食物,创新发展多样化农业模式,发展绿色农业、设施农业、混合农业、立体农业、生物农业、草地农业和城市农业等,实现“米袋子”“菜篮子”“果盘子”“肉案子”“油瓶子”“奶罐子”的充盈和安全。不仅追求食物的数量和种类,还更注重食物的品质。深挖林竹等新型产业潜力,建设天府森林粮库,积极发展木本粮油,推进林菌、林药、林果等林下种植,推广林下养禽等养殖模式。

2. 加快产业集群建设与“链主”企业引育

聚焦农林牧渔现代化产业体系,引导产业发展跨区域协同联动、设施联通,推动省级与国家级优势特色产业集群创建,加快传统产业改造升级,促进产业高端化、智能化、绿色化发展,提升传统特色优势产业集群显示度和品牌影响力。实施“天府粮仓·千园建设”行动,加快粮经、林业、畜禽、水产等产业园区与基地建设。实施“百亿强企”“千亿跨越”大企业大集团提升行动,引育“链主”企业与产业链主要节点具有强引领带动作用的龙头企业,加大对引领性“链主”企业项目的要素保障,优化营商环境。

3. 坚持农文旅融合,挖掘农业多种功能

将农业产业功能区、川西林盘、特色小镇、城市绿道等作为推进产业融合发展的有效载体,结合乡村传统文化、红色文化等乡村独特资源,培育省级农业主题公园和休闲农庄。发展乡村旅游、农事体验、农业赛事竞技、森林康养、田园养生、中医药旅游、会展博览、休闲观光和文化创意等新业态,大力挖掘生态、社会、文化、休闲娱乐与科普教育等新功能。总结推广“产区变景区、田园变公园、产品变商品”等创新模式,让农民变成能“卖农金”“收租金”“分红金”“挣薪金”“得财金”的“五金”农民。推进产业融合示范镇村建设,积极争创世界最佳旅游乡村、全国乡村旅游重点镇(村)和国家级旅游度假园区,大力发展乡村总部经济。

(二)以“大良田”提质升级工程夯实发展基础

1. 持续推进“天府良田”建设攻坚提质行动

加大土地细碎化治理,推行“小田变大田”改造。适当提高高标准农田建设投资补助水平,推动制定四川省高标准农田建设条例。坚持整县、整片推进,建一片、成一片、用好一片,逐步把永久基本农田全部建成“能排能灌、宜机作业”的高标准农田。提高粮油、粮经复合园区高标准农田占比,率先将园区永久基本农田全部建成高标准农田,集中连片打造一批“吨粮田”粮油基地、“千斤粮、万元钱”粮经饲复合基地和经济作物高质高效基地。统筹实施森林草原水域保护与修复,打造更高水平的“天府粮仓”。

2. 加强农田配套设施建设

加快提升农业灌溉条件,大力实施大中型灌区续建配套与节水改造,推进山坪塘、提灌站等小型农田水利设施建设、末级渠系维修管护。开展“五小水利工程”建设,健全大中小微结合、骨干和田间衔接的农业水利基础设施网络,提升耕地有效灌溉率。完善农田电力设施配套,保障田间排灌、粮食烘干、农产品初加工等用电需求。支持种粮大户、家庭农场、农民专业合作社等新型粮食生产经营主体建设粮食设备周转仓和烘干、晾晒设施。

3. 推广“投融建运管”一体化市场化推进机制

推广完善“投融建运管”推进机制,推动政府投资和金融信贷投贷联动,吸引社会资本积极参与,探索“以奖代补”“投资人 ^+ EPC”“特许经营”等多种建设运营模式,进一步拓宽投融资渠道。鼓励农村集体经济组织、新型农业经营主体、农户等直接参与高标准农田建设管护,探索“田保姆”、五级田长制、网格化等多元管护模式,落实管护主体责任,合理保障管护经费。

(三)以“大餐桌”创新升级工程促进产业增值

1. 加大初加工设施建设与精深加工企业培育

支持区域性预冷保鲜、清洗分级、烘干炒制、鲜切包装等初加工与冷链物流设施建设。实施农业产业化龙头企业“排头兵”工程,支持农产品加工企业做大做强,延伸农业生产、加工、流通、服务等增值增效链条,推动农业生产供应链、精深加工链、品牌价值链“三链同构”,实现循环增值、梯次增值、全链增值。大力发展预制菜、调味品、精制茶等,着力打造农产品“单打”冠军。

2. 大力发展未来食品产业

实施细胞培养肉、植物蛋白和微生物蛋白等产业化项目,建设食品细胞工厂,培育替代蛋白产业。推进合成糖产业化应用,开展脂肪酸、乙醇和基于非粮生物质制糖等技术。开展发酵食品菌种资源挖掘利用,发展发酵工程技术,开发高端发酵工业食品、应急救生食品。加快研发食品组学、食品感知学等前沿技术,发展食品3D 打印等增材技术和分子食品,布局未来食品产业。

3. 抓好“川字号”品牌建设和质量追溯

以“天府粮仓”省级公用品牌建设为引领,全面实施“区域品牌 ^+ 企业品牌 ^+ 产品品牌”,推行“合格证 ^{+} 追溯码 ^+ 品牌”,挖掘土特产优势,用好“土”资源,突出“特”性,在精深加工上做文章,将“原字号”升级为“深字号”,培育一批“土字号”“乡字号”产品品牌。利用节会造势、口岸宣传、网络营销,加强品牌宣传。推动省级以上园区食用农产品达标合格证使用、新型经营主体入驻国家(省级)农产品质量安全追溯管理信息平台。

(四)以“大科技”赋能增效工程发展新质生产力

1. 引导新兴产业与现代农业发展相结合

引导生物科技、新材料、电子信息、人工智能、先进制造等战略性新兴产业与现代农业发展相结合,以颠覆性技术和前沿技术催生并加速培育壮大生物种业、智能农机、农业数据产业、生物饲料、生物肥药、农业疫苗、新型食品等新产业、新模式、新动能,拓展现代农业发展与农业新业态培育的广度和深度。探索开发农业碳汇项目,开展生态价值核算,探索碳汇产品价值实现机制,以现代农业产业功能区为载体,构建农业减排固碳监测评估体系,探索农业碳交易试点示范。

2. 实施种业科技支撑提质行动

聚焦打造国家级、国际化农业创新高地目标,强化省种质资源中心库高效运行保障,高标准推进农业农村部天府种业创新重点实验室、四川省畜禽遗传资源基因库、四川省海南南繁育种工程中心等高能级创新平台建设,高起点谋划推进马尔康夏繁基地建设。加快前沿育种技术研发与利用,推进全基因组选择、基因编辑、生物芯片等现代生物育种技术与大数据、人工智能等信息技术融合创新,逐步推动育种向精准化、高效化、规模化方向发展,加快培育一批农作物突破性新品种和具有自主种质基础的国产化畜禽品种,确保种源自主可控。开展“当家品种”育繁推一体化示范,建设水稻、玉米、油菜、大豆、生猪、家禽6 个种业集群和国家级、省级现代种业园区,实施种业航母型领军企业培育工程,打造川种的“拳头产品”。

3. 加大适宜农机研发与智慧农业建设

以研发制造适宜丘陵地区的农机为重点,实施新一轮农机购置与应用差异化补贴政策,加快“五良”融合农机作业条件建设,推进农机装备提质升级。推动5G、北斗卫星导航、物联网、云计算、大数据、人工智能、区块链等技术与农业生产经营深度融合,研发推广传感器、植保机器人、温室光温环境调控等技术,大力发展设施农业,建设数字智慧工厂、未来农场(牧场、渔场),整合涉农数据资源,建设农业大数据平台,塑造智慧农业新优势。激发数字电商新活力,推进农业“电商换市”,实施村播计划,推进“互联网 ^{+} ”农产品出村进城越洋工程,加快构建设施完善、主体活跃、流通顺畅、服务高效的农村电商服务体系,大力提升农业社会化服务质效。

(五)以“大人才”融合振兴工程落实人才保障

1. 加快前沿与融合学科人才引育

运用现代生物技术、信息技术、工程技术等改造升级现有涉农学科,加快建设生物育种、智慧农业、营养健康、生态文明等方面的新专业,培养具有原创精神、交叉学科素养、掌握前沿农业科技的高素质创新型人才,产生更多农业产业型专家、科技型企业家、新型农业经营主体带头人。深入实施“天府高端引智”计划、“天府学者”特聘专家制度,加快引进和培育农业前沿领域与融合学科“两院”院士、长江学者、天府英才高层次人才和一流创新团队。

2. 完善乡村振兴优秀骨干培训与培育

依托乡村产业振兴带头人培育“头雁”项目、农村实用人才带头人培训与高素质农民培育计划,加大基层农技队伍、农业经理人、乡村规划师、乡村工匠等农业实用人才培训与培育,通过“师带徒”“一带多”等方式跟踪指导服务,开展深度产学研合作,聚焦农业科技成果向生产力转化。探索建立家庭农场主和农民合作社带头人职业保障制度、建立乡村人才名录,鼓励更多人才流向乡村、留在乡村、振兴乡村。

3. 优化人才成长环境

率先试点实行科研类事业单位比一般事业单位更灵活的管理制度,探索以企业为主体的科技创新体制机制,“产业 ^{+} 首席科学家团队 ^{+} 企业”链条式发展模式,破除一切制约创新的思想障碍和制度藩篱。促进产业链上下游企业、高校院所、创新平台、人才团队及创投机构等核心要素加快整合,提升劳动、信息、知识、技术、管理、资本的效率和效益,强化科技同经济对接、创新成果同产业对接、创新项目同现实生产力对接、研发人员创新劳动同其利益收入对接,增强科技进步对经济发展的贡献度,营造大众创业、万众创新的政策和制度环境。

参考文献:

[1] 齐中熙,涂洪长,于文静,等. 丰富食物“资源库”唱好农业“山海经”[N]. 新华每日电讯,2024-05-14(01).

[2] 欧阳金雨. 树立大农业观大食物观 发展现代化大农业[N]. 湖南日报,2023-12-28(02).

[3] 安宁. 我国粮食产量连续9 年稳定在1.3 万亿斤以上[N]. 中国经济导报,2023-12-12(02).

[4] 翟涛,王大庆,习凯杰. 牢固树立大农业观大食物观 全面保障更高水平粮食安全[J]. 宏观经济管理,2022,(12):60,64.

[5] 任金政,龙文进. 树立大农业观 把农业建成现代化大产业[N]. 光明日报,2023-12-22(10).

[6] 陈利根,李天祥. 牢固树立和切实践行大农业观[J]. 群众,2024,(5):24-25.

[7] 魏后凯,吴广昊. 以新质生产力引领现代化大农业发展[J]. 改革,2024,(5):1-11.

[8] 涂圣伟,张琛. 大农业观视阈下现代化农业产业体系的基本特征与构建路径[J]. 中州学刊,2024,(7):29-37.

[9] 蓝红星,冯文薏,胡原. 粮食安全视域下生态低碳农业的发展战略与路径选择[J/OL]. 华中农业大学学报(,2024-04-28)[2024-08-19]. https://kns.cnki.net/kcms/detail/42.1181.S.20240425.0900.002.html.

[10] 芦千文. 准确理解“大农业观”的科学内涵[N]. 社会科学报,2024-02-29(04).

[11] 赵绪福. 农业产业链优化的内涵、途径和原则[J]. 中南民族大学学报(人文社会科学版),2006,(6):119-121

[12] 仲音. 树立和践行大食物观[N]. 人民日报,2024-05-13(01).

[13] 钟真作. 全面树立大农业观 加快农业强国建设[J]. 中国发展观察,2024,(Z1):67-74.

[14] 钟钰. 坚持大农业观大食物观[J]. 红旗文稿,2024,(6):38-40.

[15] 乔金亮. 大食物观关系农业未来[N]. 经济日报,2024-04-30(05).

[16]Renting H.,Rossing W. A.,Groot J. C.,et al. Exploring Multifunctional Agriculture. A Reviewof Conceptual Approaches and Prospects for an Integrative Transitional Framework[J]. Journal ofEnvironmental Management,2009,(2):112-123.

[17] 高强,韩国莹. 现代化大农业发展的政策内涵、战略重点与实践进路[J]. 中州学刊,2024,(7):38-46.

[18] 孔祥智,赵雪娇. 把农业建成现代化大产业:内涵、基础与路径[J/OL] 河北学刊,(2024-07-10)[2024-08-30].https://kns.cnki.net/kcms/detail/13.1020.C.20240705.1504.002.html.

[19] 罗敏.718.8 亿斤!2023 年四川粮食总产量创历史新高[N]. 四川农村日报,2024-01-18(01).

[20] 李欣忆,王若晔. 全力保障国家重要初级产品供给[N]. 四川日报,2024-07-25(T03).

[21] 黄志凌,刘子峥. 四川省农业农村高质量发展取得明显成效[N/OL]. 中国日报网,(2023-10-18)[2024-08-30]. https://baijiahao.baidu.com/s?id \equiv 1780058556058142946&wfr \leftharpoonup spider&for=pc.

[22] 苏杭. 我省GDP 首次突破6 万亿元 农林牧渔业总产值接近1 万亿元[N]. 四川农村日报,2024-01-23(03).

[23] 雅安市市场监管局. 雅安鱼子酱出圈啦! 省局领导赵辉率队来雅为鱼子酱集体商标注册支招[EB/OL].(2024-04-23)[2024-08-30].https://scjgj.yaan.gov.cn/xinwen/show/88ed7b83b73b5e00f39fed42f7adc87a.html.

[24] 四川省农业农村厅关于省第十四届人民代表大会第二次会议第14021103 号建议办理答复的函[EB/OL].(2024-06-11)[2024-08-30]. http://nynct.sc.gov.cn/nynct/c100657/2024/6/11/9c72375135c94e648aecf5641b7c2e0c.shtml.

[25] 白洋, 陈秋妤. 2023 年,四川这些成绩位居全国前列[EB/OL].(2024-01-22)[2024-08-30].https://baijiahao.baidu.com/s?id=1788783421391328014&wfr=spider&for=pc.

[26] 燕巧. 红黄牌动态管理狠抓现代农业园区提质增效[EB/OL].(2024-03-20)[2024-08-30].https://www.sc.gov.cn/10462/10464/10465/10574/2024/3/20/546be393d83e455c9f47c336309b2d09.shtml.

[27] 四川省发展和改革委员会. 我省6 个国家农村产业融合示范园获国家中央预算内资金支持[EB/OL].(2024-07-31)[2024-08-30].https://fgw.sc.gov.cn/sfgw/gzdt/2024/7/31/3c522b4d766148ee95b948c6f039f757.shtml.

[28] 张艳玲. 四川力争农作物全程机械化率提高6 个百分点以上[N]. 农民日报,2024-05-06(01).

[29] 农业农村部信息中心. 中国数字乡村发展报告(2022 年)发布[EB/OL].(2023-03-01)[2024-08-30].https://www.gov.cn/xinwen/2023-03/01/content_5743969.htm.

[30] 四川省农业农村厅. 川省农业农村厅关于政协四川省第十三届委员会第一次会议第0987 号提案办理答复的函[EB/OL]. (2023-07-14)[2024-08-30].https://nynct.sc.gov.cn/nynct/c100657/2023/7/14/714f99a8dee24740b814af76d891b99b.shtml.

[31] 徐涵,钟华林,乔金亮,等. 强农兴川[N]. 经济日报,2023-06-05(01).

[32] 寇敏芳. 经济和信息化厅推动打造更高水平农产品加工“天府工厂”从小酥肉“破圈”探寻农产品加工“延链”[N]. 四川日报,2023-08-20(02).

[33] 全国1/2 火腿肠1/3 方便面1/4 馒头3/5 汤圆7/10 水饺都产自河南![N]. 河南商报,2022-10-19(01).

[34] 燕巧. 上半年,四川13 个特色农产品首次实现出口“川字号”特色农产品加速出海[N]. 四川日报,2024-08-14(01).

[35] 王泽勇. 四川“三大举措”促进农民工就业[EB/OL].(2024-02-29)[2024-08-30].http://www.cfgw.net.cn/2024-02/29/content_25083650.htm.

Theoretical Logic and Practical Countermeasures for Building Agriculture into a Modernized Big Industry in Sichuan Province from the Broad Agriculture Perspective

LV Huoming1, BAI Helan2, LIU Zongmin2

(1.Sichuan Academy of Agricultural Sciences, Chengdu, Sichuan 610000, China; 2.Agricultural Information and Rural Economy Research Institute of Sichuan Academy of Agricultural Sciences, Chengdu, Sichuan 610066, China)

Abstract: Impacted by a combination of factors such as tightening resource and environmental constraints, increasingly complex international trade, and declining comparative benefits of grain cultivation in China, the traditional agricultural development mode has become unsustainable. The broad agriculture perspective provides fresh insights into the construction of modernized big agriculture in Sichuan. It is an inevitable requirement for Sichuan to build a strong strategic hinterland and a practical approach to promoting farmer employment and income growth. Building Sichuan’s agriculture into a modern grand industry possesses favorable resources, vast space, and immense potential to be tapped. From a theoretical perspective, the broad agriculture perspective views agriculture as a complex systems engineering, emphasizing multifaceted integration and diverse progress, focusing on holistic resource utilization, full industry chain development, multi-dimensional integration, and multi-functional expansion, while maintaining coordinated development with nature. From the practical perspective in Sichuan Province, “Tianfu”-branded agricultural products are abundantly supplied, the level of agricultural product processing is gradually improving, and modern production factors are accelerating their convergence. However, challenges such as inadequate utilization of non-arable land resources, low levels of modern equipment, weak agricultural technological support, and limited brand influence persist. In the future, we should expand development space through the “Large Industrial Chain” construction project, consolidate the development foundation with the “Large Fertile Fields” quality improvement and upgrading project, promote industrial value-added through the “Large Dining Table” innovation and upgrading project, strengthen technological support with the “Large Science and Technology” empowerment and efficiency enhancement project, and implement talent support through the “Large Talent Pool” integration and revitalization project.

Agriculture Perspective; Modernization; Theoretical Logic; Practice

编辑:张莉 唐玲娜

成都理工大学 学报CHENGDU LIGONG DAXUE XUEBAO 社会科学版

成都理工大学学报(社会科学版)

(双月刊,1993年创刊)

第33卷 第1期(总第147期)

2025年1月出版发行

主管单位:四川省教育厅

主办单位:成都理工大学

主 编:刘后平

编辑出版:成都理工大学学报(社会科学版)编辑部

地 址:成都市成华区二仙桥东三路1号

电 话:028-84079524

投稿网址:https://qkzx.cdut.edu.cn

电子邮箱:skbjb @ cdut.edu.cn

邮政编码:610059

设 计:成都市新都华兴印务有限公司

印 刷:成都市新都华兴印务有限公司

国内发行:四川省报刊发行局

邮发代号:62-259

JOURNAL OF CHENGDU

UNIVERSITY OF TECHNOLOGY (SOCIAL SCIENCES)

(Bimonthly)

Vol. 33 No. 1, Jan. 2025

Competent Authorities: Sichuan Provincial Department of Education

Sponsor: Chengdu University of Technology

Chief Editor: LIU Houping

Edited & Published by:Editorial Board Journal of Chengdu

University of Technology Social Sciences

Address: No. 1, East Third Road, Erxianqiao, Chengdu, China

Website: https://qkzx.cdut.edu.cn

E-mail: skbjb@cdut.edu.cn

Tel: 028-84079524

该页无缩略图

该页无缩略图