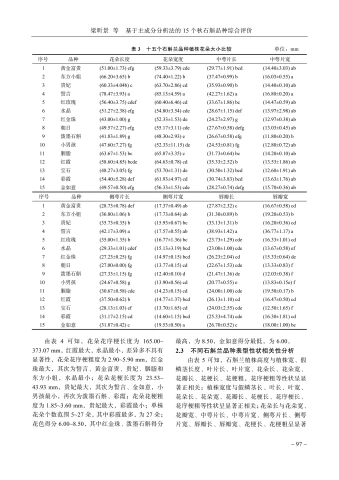

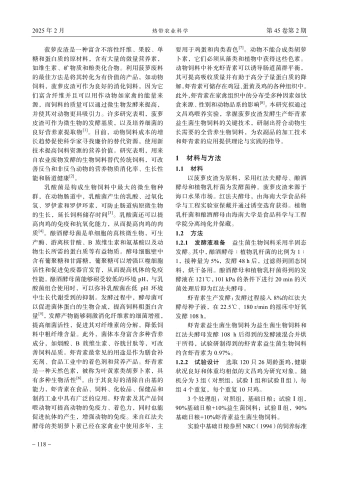

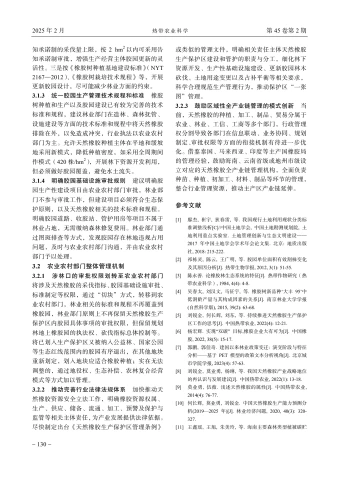

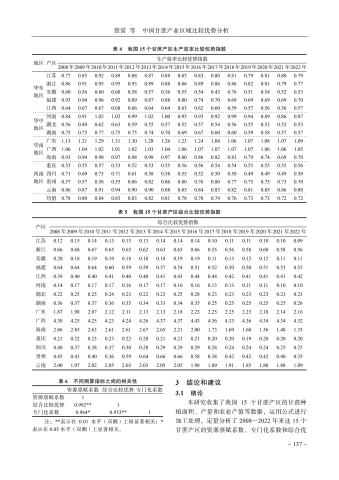

| 表3十五个石斛三品种植株花朵大小比较 | |||||

| 序号 | 品种 | 花朵长度 | 花朵宽度 | 中萼片长 | 单位:mm 中萼片宽 |

| 1 | 黄金富贵 | (51.00±1.73) efg | (59.33±3.79) cde | (29.77±1.91) bcd | (14.40±3.03) ab |

| 2 | 东方小姐 | (66.20±3.65) b | (74.40±1.22) b | (37.47±0.99) b | (16.03±0.55)a |

| 3 | 贵妃 | (60.33±4.04b)c | (63.70±2.86) cd | (35.93±0.90)b | (14.40±0.10) ab |

| 4 | 誓言 | (78.47±3.93) a | (85.13±4.59) a | (42.27±1.62) a | (16.80±0.20) a |

| 5 | 红玫瑰 | (56.40±3.75) cdef | (60.40±6.46) cd | (33.67±1.86) bc | (14.47±0.59) ab |

| 6 | 水晶 | (51.27±2.38) efg | (54.80±3.54) cde | (28.67±1.15) def | (13.97±2.98) ab |

| 7 | 红金珠 | (43.00±1.00)g | (52.33±1.53) de | (24.27±2.97) g | (12.97±0.38) ab |

| 8 | 朝日 | (49.57±2.27) efg | (55.17±3.11) cde | (27.67±0.58) defg | (13.03±0.45) ab |

| 9 | 泼墨石斛 | (41.83±1.89) g | (48.30±2.93)e | (26.67±0.58) efg | (11.80±0.20)b |

| 10 | 小男孩 | (47.60±7.27) fg | (52.33±11.15) de | (24.53±0.81) fg | (12.80±0.72) ab |

| 11 | 胭脂 | (63.67±1.53) bc | (65.87±3.35) c | (31.73±0.64) bc | (14.20±0.10) ab |

| 12 | 红霞 | (58.60±4.85) bcde | (64.63±0.78) cd | (35.33±2.52)b | (13.53±1.86) ab |

| 13 | 宝石 | (48.27±3.05) fg | (53.70±1.31) de | (30.50±1.32) bcd | (12.60±1.91) ab |

| 14 | 彩霞 | (54.40±5.28) def | (61.93±4.97) cd | (30.74±3.83) bcd | (13.63±1.76) ab |

| 15 | 金如意 | (49.57±0.50) efg | (56.33±1.53) cde | (28.27±0.74) defg | (15.70±0.36) ab |

| 序号 | 品种 | 侧萼片长 | 侧萼片宽 | 唇瓣长 | 唇瓣宽 |

| 1 | 黄金富贵 | (28.73±0.78) def | (17.37±0.49) ab | (27.87±2.32) c | (16.67±0.58) cd |

| 2 | 东方小姐 | (36.80±1.06) b | (17.73±0.64)ab | (31.30±0.89) b | (19.20±0.53) b |

| 3 | 贵妃 | (35.73±0.35) b | (15.93±0.67) bc | (33.13±1.31) b | (16.20±0.36) cd |

| 4 | 誓言 | (42.17±3.09) a | (17.57±0.55) ab | (38.93±1.42) a | (36.77±1.17) a |

| 5 | 红玫瑰 | (35.00±1.35) b | (16.77±1.36) bc | (23.73±1.29) cde | (16.33±1.01) cd |

| 6 | 水晶 | (29.33±1.01) cdef | (15.13±3.19) bcd | (23.00±1.00) cde | (13.67±0.58)ef |

| 7 | 红金珠 | (27.23±0.25)fg | (14.97±0.15) bcd | (26.23±2.04) cd | (15.33±0.64) de |

| 8 | 朝日 | (27.00±0.00)fg | (13.77±0.15) cd | (22.67±1.53) cde | (13.33±0.83)f |

| 9 | 泼墨石斛 | (27.33±1.15) fg | (12.40±0.10) d | (21.47±1.36) de | (12.03±0.38)f |

| 10 | 小男孩 | (24.67±0.58) g | (13.90±0.56) cd | (20.77±0.55)e | |

| 11 | 胭脂 | (13.83±0.15e)f | |||

| 12 | 红霞 | (30.67±0.58) cde | (14.23±0.15) cd | (24.00±1.00) cde (26.13±1.10) cd | (19.50±0.17) b |

| (37.50±0.62) b | (14.77±1.37) bcd | (16.47±0.50) cd | |||

| 13 | 宝石 | (28.13±1.03) ef | (13.70±1.65) cd | (24.03±2.55) cde | (12.50±1.65)f |

| 14 15 | 彩霞 金如意 | (31.17±2.15) cd (31.87±0.42) c | (14.60±1.15) bcd (19.53±0.50)a | (25.33±4.74) cde (26.70±0.52) c | (16.30±1.81) cd (18.00±1.00) bc |

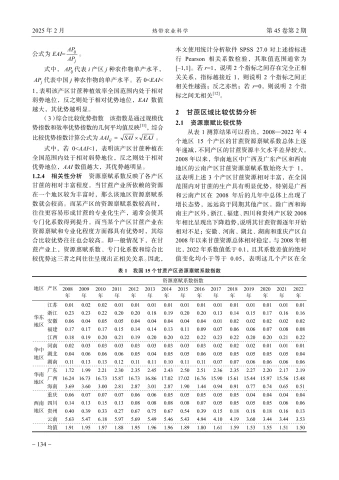

由表4可知,花朵花序梗长度为 165.00~ 373.07\;mm ,红霞最大,水晶最小,差异多不具有显著性,花朵花序梗粗度为 2.90~5.90~mm ,红金珠最大,其次为誓言、黄金富贵、贵妃、胭脂和东方小姐,水晶最小;花朵花梗长度为 23.53~ 43.93~mm ,贵妃最大,其次为誓言、金如意,小男孩最小,再次为泼墨石斛、彩霞;花朵花梗粗度为 1.85~3.60~mm ,贵妃最大,彩霞最小;单株花朵个数范围5\~27朵,其中彩霞最多,为27朵;花色得分 6.00~8.50 ,其中红金珠、泼墨石斛得分最高,为8.50,金如意得分最低,为6.00。

2.3不同石斛兰品种表型性状相关性分析

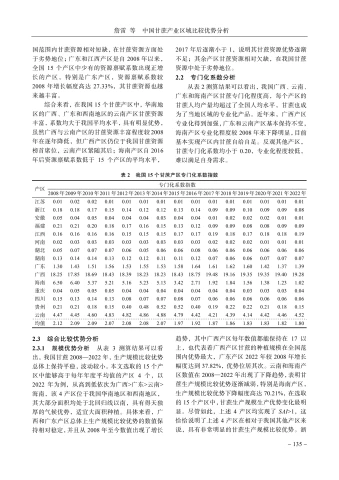

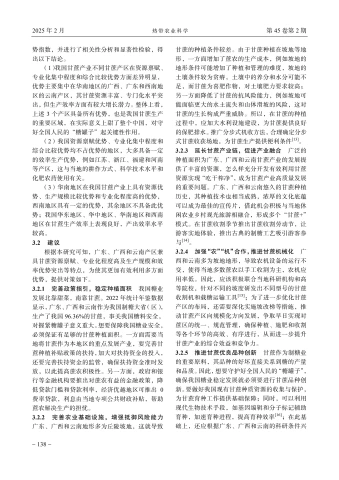

由表5可知,石斛兰植株高度与植株宽、假鳞茎长度、叶片长、叶片宽、花朵长、花朵宽、花瓣长、花梗长、花梗粗,花序梗粗等性状呈显著正相关;植株宽度与假鳞茎长、叶长、叶宽、花朵长、花朵宽、花瓣长、花梗长、花序梗长、花序梗粗等性状呈显著正相关;花朵长与花朵宽、花瓣宽、中萼片长、中萼片宽、侧萼片长、侧萼片宽、唇瓣长、唇瓣宽、花梗长、花梗粗呈显著正相关;花朵宽与花瓣长、中萼片长、中萼片宽、侧萼片长、侧萼片宽、唇瓣长、唇瓣宽、花梗长、花梗粗、花序梗长、花序梗粗呈显著正相关;花瓣长与中萼片长、中萼片宽、侧萼片长、侧萼片宽、唇瓣长、唇瓣宽、花梗长、花梗粗、花序梗长、花序梗粗呈显著正相关;花瓣宽与中萼片长、花梗粗、花序梗粗呈显著正相关;中萼片长与中萼片宽、侧萼片长、侧萼片宽、唇瓣长、唇瓣宽、花梗长、花梗粗呈显著正相关;中萼片宽与侧萼片长、侧萼片宽、唇瓣长、唇瓣宽、花梗长、花梗粗呈显著正相关;侧萼片长与唇瓣长、唇瓣宽、花梗长、花梗粗、花序梗长、花序梗粗呈显著正相关;侧萼片宽与唇瓣长、唇瓣宽、花梗长、花梗粗、花色得分呈显著正相关;唇瓣长与唇瓣宽、花梗长、花梗粗、花序梗粗呈显著正相关;唇瓣宽与花梗长、花梗粗、花序梗粗呈显著正相关;花梗长与花梗粗、花序梗长、花序梗粗呈正相关。

| 序号 | 品种 | 花序梗长/mm | 花序梗粗/mm | 花梗长/mm | 花梗粗/mm | 单株花朵数/个 | 花色得分 |

| 1 | 黄金富贵 | (234.33±3.79) bc | (5.17±0.06) ab | (32.97±3.39) d | (3.45±0.27) a | (6.33±1.15) b | (8.00±0.00) bc |

| 2 | 东方小姐 | (247.00±67.27) bc | (4.16±0.83) bcd | (41.13±2.42) ab | (3.32±0.25 a | (5.33±2.08)b | (7.83±0.15)c |

| 3 | 贵妃 | (297.00±113.26) abc | (5.14±0.82) ab | (43.93±0.38) a | (3.60±0.18)a | (6.00±3.00) b | (7.93±0.12) c |

| 4 | 誓言 | (259.80±23.53) abc | (5.50±0.48) a | (43.80±1.32) a | (3.52±0.19) a | (8.67±6.35)b | (8.00±0.00)bc |

| 5 | 红玫瑰 | (223.00±35.79) bc | (3.89±0.83) cd | (31.27±2.89) de | (3.27±0.16) a | (9.00±4.36) b | (8.07±0.12) bc |

| 6 | 水晶 | (165.00±22.52)c | (2.90±0.21) d | (28.20±2.03) ef | (2.77±0.14) b | (5.33±0.58)b | (7.00±0.00) e |

| 7 | 红金珠 | (278.67±2.52) abc | (5.90±0.02)a | (39.43±3.09) abc | (3.24±0.55) a | (12.00±0.00) b | (8.50±0.00)a |

| 8 | 朝日 | (308.67±29.30) ab | (3.48±0.35) d | (28.13±0.84) ef | (3.24±0.15) a | (15.67±6.35)b | (8.07±0.12) bc |

| 9 | 泼墨石斛 | (191.33±29.70) bc | (3.12±0.01) d | (23.87±2.27) f | (2.00±0.14)c | (6.00±2.00)b | (8.50±0.00) a |

| 10 | 小男孩 | (179.67±59.28) bc | (3.34±0.89) d | (23.53±0.92) f | (2.12±0.15) c | (10.33±2.08)b | (7.53±0.12) d |

| 11 | 胭脂 | (214.00±2.00) bc | (4.87±0.01) abc | (36.43±1.19) bc | (2.12±0.02) c | (11.67±2.89) b | (8.20±0.00)b |

| 12 | 红霞 | (373.07±70.21) a | (3.56±0.51) d | (38.67±2.52) bc | (2.10±0.11) c | (9.67±2.52) b | (7.97±0.15) c |

| 13 | 宝石 | (214.00±9.64) bc | (3.27±0.26) d | (27.47±1.29) ef | (1.99±0.23)c | (9.00±2.65)b | (7.40±0.17) d |

| 14 | 彩霞 | (285.50±31.75) abc | (3.84±0.60) cd | (25.47±0.50) f | (1.85±0.14)c | (27.33±18.15)a (7.90±0.00) c | |

| 15 | 金如意 | (260.33±5.03) abc | (3.85±0.02)cd | (43.33±1.53) a | (2.24±0.01)c | (6.00±0.00)b | (6.00±0.00)f |

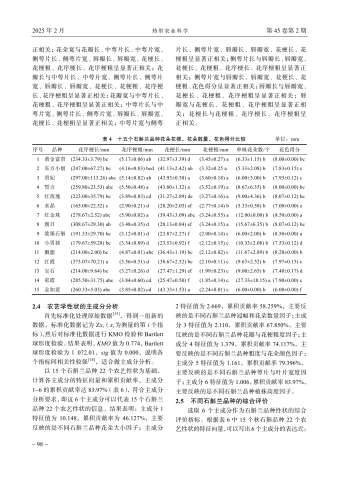

2.4农艺学性状的主成分分析

首先标准化处理原始数据["],得到一组新的数据,标准化数据记为 Z x_{i} x_{i} 为测量的第 i 个指标),然后对标准化数据进行KMO检验和Bartlett球形度检验。结果表明,KMO值为0.774,Bartlett球形度检验为1072.01,sig值为0.000,说明各个指标间相关性较强[6],适合做主成分分析。

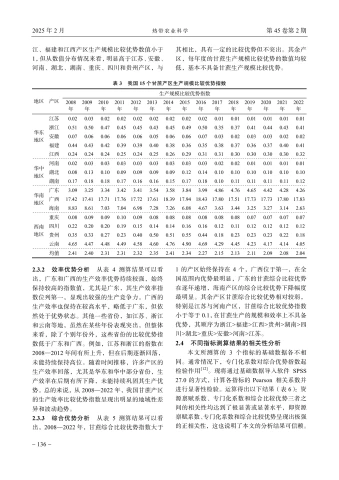

以15个石斛兰品种22个农艺性状为基础,计算各主成分的特征向量和累积贡献率,主成分1\~6的累积贡献率达 83.97% (表6),符合主成分分析要求,即这6个主成分可以代表15个石斛兰品种22个农艺性状的信息。结果表明:主成分1特征值为10.148,累积贡献率为 46.127% ,主要反映的是不同石斛兰品种花朵大小因子;主成分

2特征值为2.669,累积贡献率 58.259% ,主要反映的是不同石斛兰品种冠幅和花朵数量因子;主成分3特征值为2.110,累积贡献率 67.850% ,主要反映的是不同石斛兰品种花瓣与花梗粗度因子;主成分4特征值为1.379,累积贡献率 74.117% ,主要反映的是不同石解兰品种粗度与花朵颜色因子;主成分5特征值为1.161,累积贡献率 79.396% ,主要反映的是不同石斛兰品种萼片与叶片宽度因子;主成分6特征值为1.006,累积贡献率 83.97% 主要反映的是不同石解兰品种植株高度因子。

2.5不同石斛兰品种的综合评价

选取6个主成分作为石斛兰品种性状的综合评价指标。根据表6中15个秋石斛品种22个农艺性状的特征向量,可以写出6个主成分的表达式:

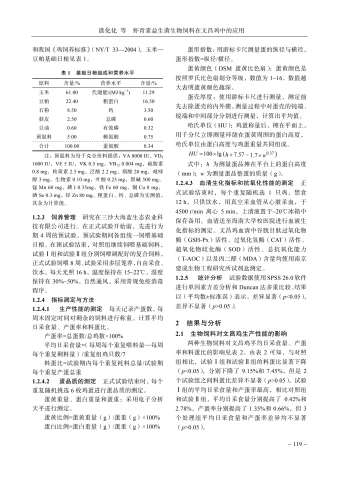

| 1 *$920 **860 *4290 **0090, 0.418** 0.107 0.371* 0.469* 1 0.577** 0.114 **.640 0.739** * 0.251 0.543** **95'0 $540 .28'0 *91'0 1910-. *+4880 **890 **0640 *40 L10- 0.350*0.358*0.441** 0.032 1 **06+*0 **808*0 *+0+0 -0.003 0.356”( 0.919** 0.550** 1 0.220 0.343*0.0470.279 0.910** 0.903** 0.321”1 70 .088"0 08060 *5760 1100 *595"0 .090 **990 0.0731 0.205 1 **1280 **20 **4240 **0250 0.329* 0.310*0.256 0.409**0.955** 0.326*0.607** 0.345* 0.197 花序梗粗0.596**0.413**0.595**0.387*0.483**0.626**0.265 0.489** 0.483*1 0.486** 0.348*0.125 0.222 0.2540.185 1 **+80 **20 **91+0 *90 4900 中萼片长0.482**0.540**0.461**0.388**0.533** 0.572** 0.232 0.143 0.523** 0.771* 0.471* 0.332*1 0.475**0.524**0.434** 0.343* 0.497* 0.632** 0.434** 0.357* 0.279 0.424**0.197 侧萼片长0.417*0.565**0.415**0.373* 0.456** 0.056 0.176 0.553* 0.508* 0.601** 0.142 0.403** 0.0740.235 0.273 0.2890.2711 0.664** 0.562** 0.641** 0.022 花序梗长0.2900.534*0.253 035 假鳞茎长0.846**0.422**1 中萼片宽0.421*0.289 侧萼片宽0.420*0.173 0.236 0.213 0.401**1 0.185 0.088 植株高 植株宽 花朵长 花朵宽 花瓣长 花瓣宽 唇瓣长 唇瓣宽 花梗长 花梗粗 单株花 茎粗 叶长 叶宽 |

| 项目 | 性状 | 主成分1 | 主成分2 | 主成分3 | 主成分4 | 主成分5 | 主成分6 |

| 特征值 | 10.148 | 2.669 | 2.110 | 1.379 | 1.161 | 1.006 | |

| 方差贡献率/% | 46.127 | 12.131 | 9.591 | 6.267 | 5.279 | 4.575 | |

| 累积贡献率/% | 46.127 | 58.259 | 67.850 | 74.117 | 79.396 | 83.970 | |

| 假鳞茎长 | 0.212 | 0.036 | -0.200 | 0.290 | 0.169 | 0.408 | |

| 茎粗 | 0.134 | 0.240 | 0.012 | 0.408 | 0.323 | 0.052 | |

| 植株高 | 0.218 | 0.047 | 0.195 | 0.236 | 0.096 | 0.477 | |

| 植株宽 | 0.213 | 0.272 | 0.110 | 0.179 | 0.154 | 0.101 | |

| 花朵长 | 0.277 | 0.085 | 0.240 | 0.145 | -0.050 | 0.037 | |

| 花朵宽 | 0.282 | -0.023 | 0.193 | -0.078 | 0.075 | 0.094 | |

| 花瓣长 | 0.293 | 0.084 | 0.022 | -0.008 | 0.151 | 0.033 | |

| 花瓣宽 | 0.043 | 0.117 | 0.561 | 0.103 | 0.160 | 0.363 | |

| 中萼片长 | 0.273 | 0.037 | 0.224 | 0.159 | 0.150 | 0.049 | |

| 中萼片宽 | 0.208 | 0.277 | 0.077 | 0.067 | 0.312 | 0.034 | |

| 侧萼片长 | 0.278 | -0.048 | 0.199 | 0.103 | -0.166 | 0.094 | |

| 特征向量 侧萼片宽 | 0.185 | -0.363 | 0.062 | 0.209 | 0.219 | 0.009 | |

| 唇瓣长 | 0.275 | -0.108 | 0.113 | -0.106 | 0.105 | ||

| 唇瓣宽 | 0.128 | ||||||

| 花梗长 | 0.265 | -0.046 | 0.053 | 0.127 | 0.221 | -0.206 | |

| 花梗粗 | 0.250 | 0.101 | 0.202 | 0.192 | 0.184 | 0.142 | |

| 花序梗粗 | 0.157 | 0.109 | 0.339 | 0.321 | -0.062 | 0.058 | |

| 0.193 | 0.182 | 0.439 | 0.018 | 0.138 | 0.087 | ||

| 花序梗长 | 0.122 | 0.292 | 0.042 | 0.335 | 0.392 | 0.204 | |

| 单株花朵数 | 0.035 | 0.406 | 0.096 | 0.243 | 0.315 | 0.281 | |

| 花色得分 叶长 | 0.034 | 0.421 | 0.147 | 0.436 0.100 | 0.089 | 0.264 | |

| 叶宽 | 0.210 0.197 | 0.288 0.213 | 0.052 -0.025 | 0.028 | 0.167 0.420 | 0.213 0.335 |

Y=0.212Zx+0.134Zx2+0.218Zx3+0.213Zx4+0.277

Zxs+0.282Zxg+0.293Zx7+0.043Zxg+0.273Zxg+0.208Zx10

+0.278Zx11+0.185Zx12+0.275Zx13+0.265Zx14+0.250

Zx15+0.157Zx16+0.193Zx17+0.122Zx18-0.035Zx19+0.034

Zx20+0.210Zx21+0.197Zx22

Y_{2}{=}0.036Z x_{1}{+}0.240Z x_{2}{+}0.047Z x_{3}{+}0.272Z x_{4}{-}0.08 5\angle x_{5}-0.023\angle x_{6}-0.084\angle x_{7}+0.117\angle x_{8}-0.037\angle x_{9}-0.2\acute{2} 2.77 Z x_{10}-0.048Z x_{11}-0.363Z x_{12}-0.108Z x_{13}-0.046Z x_{14}-0. 101 Z x_{15^{-}}0.109Z x_{16}+0.182Z x_{17}+0.292Z x_{18}+0.406Z x_{19}+0 421Z x_{20}{+}0.288Z x_{21}{+}0.213Z x_{22}

Y_{3}{=}-0.200Z x_{1}{+0.012Z x_{2}}{-0.195Z x_{3}}{+0.110Z x_{4}}+ 0.24 \begin{array}{r}{40Z x_{5}+0.193Z x_{6}+0.022Zx_{7}+0.561Z x_{8}+0.224Z x_{9}+}\end{array} 0.077Z x_{10}+0.199Z x_{11}-0.062Z x_{12}-0.113Z x_{13}+0 .053 Z x_{14}-0.202Z x15-0.339Z x_{16}-0.439Z x_{17}-0.042Z x 18+ 0.096Z x_{19}-0.147Z x_{20}+0.052Z x_{21}-0.025Z x_{22}

Y_{4}{=}0.290Z x_{1}{-}0.408Z x_{2}{+}0.236Z x_{3}{+}0.179Z x_{4}{-}0.14 5Z 7 Z x_{10}-0.103Z x_{11}+0.209Z x_{12}-0.106Z x_{13}-0.127Z x_{14}+0.092Z x_{15}-0.149 19 2Z x_{15}-0.321Z x_{16}+0.018Z x_{17}+0.335Z x_{18}+0.243Z x_{19}- 0.436Z x_{20}{+0.100Z x_{21}}{+0.028Z x_{22}}

Y_{5}{=}0.169Z x_{1}{+}0.323Z x_{2}{+}0.096Z x_{3}{-}0.154Z x_{4}{-}0.05

0Zxs-0.075Zx6-0.151Zx7+0.160Zxg-0.150Zx9+0.312 Zx10-0.166Zx1+0.219Zx12-0.105Zx13+0.221Zx14-0.18 4Zx15-0.062Zx16+0.138Zx17-0.392Zx18+0.315Zx19- 0.089Zx20-0.167Zx21+0.420Zx22

Y6=0.408Zx1+0.052Zx2+0.477Zx3-0.101Zx4-0.037 Z x_{5}-0.094Z x_{6}+0.033Z x_{7}+0.363Z x_{8}+0.049Z x_{9}+0.0953Z x_{9}+0.2903Z x_{10}+0.0953Z x_{11}. 034 Z x_{10}-0.094Z x_{11}+0.009Z x_{12}-0.128Z x_{13}-0.206Z x_{14}-0.156Z x_{15}=0.094Z x_{16}-0.206Z x_{17} 142 Z x_{15}+0.058Z x_{16}-0.087Z x_{17}-0.204Z x_{18}-0.281Z x_{19}+0.264 Z x_{20}{+}0.213Z x_{21}{-}0.335Z x_{22}

各主成分方差贡献率见表7,建立模型[2]:Y_{\ 是 \widehat{4}\widehat{5}\widehat{6}\widehat{1}\widehat{4}\widehat{7}\widehat{7}}{=}46.127Y_{1}{+}12.131Y_{2}{+}9.591Y_{3}{+}6.267Y_{4}{+}5.279Y_{5}{+} 4.575Y_{6} ,利用SPSS26.0计算得出各主成分的综合得分并进行排序,对石斛兰综合性状进行评价。结果表明,综合得分第1的是誓言,为3.64,泼墨石斛、小男孩、水晶、贵妃、东方小姐、红霞、朝日、胭脂、宝石等9个品种,综合得分分别是-2.17、-1.97、-1.93、1.24、1.15、1.12、-0.93、0.90、 -0.88 ,依次位居前10名,综合表现较好,可以进一步引进并推广应用。

| 编号 | 品种 | 主成分1 | 主成分2 | 主成分3 | 主成分4 | 主成分5 | 主成分6 | 综合得分 | 排序 |

| 1 | 黄金富贵 | 0.24 | 166.29 | -2.80 | 0.38 | 0.55 | 1.73 | 0.01 | 15 |

| 2 | 东方小姐 | 3.23 | 180.46 | 0.22 | 0.69 | 0.72 | 0.01 | 1.15 | 6 |

| 3 | 贵妃 | 3.00 | 211.46 | 1.43 | 0.36 | 1.04 | 0.02 | 1.24 | 5 |

| 4 | 誓言 | 7.74 | 213.17 | 0.52 | 1.27 | 0.56 | 1.29 | 3.46 | 1 |

| 5 | 红玫瑰 | 0.87 | 174.91 | 1.35 | 1.09 | 0.57 | 0.54 | 0.38 | 13 |

| 6 | 水晶 | 2.99 | 105.09 | 0.42 | 1.01 | 0.48 | 0.67 | 1.93 | 4 |

| 7 | 红金珠 | 1.11 | 197.79 | 3.20 | 0.09 | 0.06 | 0.94 | 0.54 | 11 |

| 8 | 朝日 | 1.98 | 203.49 | 0.06 | 0.19 | 0.81 | 0.28 | 0.93 | 8 |

| 9 | 泼墨石斛 | 4.48 | 140.78 | 0.16 | 1.54 | 0.94 | 0.08 | 2.17 | 2 |

| 10 | 小男孩 | 4.29 | 148.67 | 0.10 | 0.52 | 1.07 | 0.62 | 1.97 | 3 |

| 11 | 胭脂 | 0.88 | 188.94 | 0.28 | 0.47 | 1.52 | 1.28 | 0.90 | 9 |

| 12 | 红霞 | 1.70 | 238.12 | 1.63 | 1.05 | 1.77 | 0.37 | 1.12 | 7 |

| 13 | 宝石 | 2.22 | 172.47 | 1.19 | 0.74 | 1.01 | 0.92 | 0.88 | 10 |

| 14 | 彩霞 | 0.56 | 212.75 | 1.47 | 0.95 | 1.24 | 0.77 | 0.30 | 12 |

| 15 | 金如意 | 0.03 | 173.10 | 0.02 | 2.77 | 0.24 | 0.87 | 0.14 | 14 |

3 讨论与结论

本研究以15个生长环境、生长周期一致的秋石斛品种为试验材料,对假鳞茎长、茎粗、植株高、植株宽、花朵长、花朵宽、花瓣长、花瓣宽、中萼片长、中萼片宽、侧萼片长、侧萼片宽、唇瓣长、唇瓣宽、花梗长、花梗粗、花序梗粗、花序梗长、单株花朵数量、花色得分、叶长、叶宽等22个形态学性状进行观测、分析,结果发现,不同秋石斛品种的表型性状差异较大,其中,水晶植株高度较低、叶片小、花序梗细小;黄金富贵植株宽度最小、假鳞茎长度最大;誓言植株茎粗、植株宽度最宽、叶片宽度、花朵均是最大的,金如意茎粗最小;泼墨石斛植株高度最小、花朵最小;小男孩花朵花梗长度最小;红霞叶片长度最长、花朵花序梗长度最长;彩霞花朵数量最多,其他性状不突出。誓言在15份供试材料中表现突出,誓言为大花型秋石斛品种,花色以纯白色为主,花朵中心部分为玫红色,颜色干净、鲜亮,花朵花序梗较粗,花朵数量中等偏上,植株高度中等,冠幅较大,区别于红色花系列,特色鲜明,深受消费者喜爱,具有较高的观赏价值,可以做鲜切花、组花盆栽等用途,经济价值、推广价值高,也可以作为亲本来培育白色秋石斛品种;泼墨石斛综合性状较好,因其花瓣边缘具有紫红色飞溅颜色,如挥笔泼墨石解所致而闻名,花朵白底紫红边,别具一格,具有很高的观赏性;彩霞花朵数量最多,超过20朵每株,可作为亲本来培育多花型秋石斛品种,与春石斛的育种目标一致”,多花型性状也是秋石斛重要的育种目标之一。

相关性分析结果表明,本次试验大部分性状之间表现出显著正相关关系,这与董飞等[18]对蝴蝶兰性状的相关性分析结果类似,表明各性状之间具有紧密的联系。花朵是花卉作物重要的表型,在新品种的选育过程中对其他性状会有一定的影响,可作为遗传多样性分析的主要表型之一[19]。主成分分析结果表明,22个表型性状通过降维的方法获得6个主成分来反映原有表型的信息量[20-21],通过分析结果可以看出,第1、2、3主成分可以反映石斛兰花朵、花梗、叶和冠幅的主要特征,对品种的品鉴和区分具有重要作用,这与董飞等[18]和刘靓等[17对蝴蝶兰和春石斛的研究结果相似,说明花朵部分的形态特征能反映种质资源特异性。

通过比较分析可知,15个秋石斛品种在植株、花朵、花梗、叶片等性状方面具有明显的差异;品种花部形态特征之间表现出显著正相关关系;誓言主成分综合得分排名第1。本研究根据秋石斛品种的农艺学性状,将品种进行综合评价,这对秋石斛品种的筛选、引进、改良和应用具有指导意义,也可为秋石解遗传规律分析奠定基础。

参考文献

[1]陈和明,吕复兵,李佐,等.石斛兰新品种锦云[.园艺学报,2018,45(1):199-200.

[2] 陈和明,吕复兵,肖文芳,等.石斛兰新品种紫光[川.园艺学报,2020,47(6):1223-1224.

[3]龚建英,汪小玉,王华新,等.石斛兰新品种广林紫嫣[.园艺学报,2018,45(S2):2803-2804.

[4] 龚建英,李华,桂雪萍,等.石斛兰新品种广林红瑛[.园艺学报,2019,46(11):2271-2272.

[5] 高小坤.秋石斛品种资源的评价与筛选[J].山东林业科技,2018, 48 (5): 9-13.

[6] 殷涵泰,尹俊梅,廖易,等.基于秋石斛花朵颜色、色素分布及表皮细胞形态的表型分类[J].园艺学报,2021,48(10): 1 907-1 920.

[7] 廖易.秋石斛栽培与养护[J].中国花卉园艺,2018(24):28-30.

[8] 武荣花.我国石斛属植物种质资源及其亲缘关系研究[D].北京:中国林业科学研究院,2007.

[9]李静.石斛兰种质资源鉴定评价[D].海口;海南大学,2010.

[10]邹成林,黄开健,翟瑞宁,等.基于隶属函数法和主成分分析评价玉米萌发期抗旱性[].江苏农业科学,2022,50(13): 7-13.

[11]李守强,田世龙,李梅,等.主成分分析和隶属函数法综合评价 15种(系)马铃薯的营养品质[J].食品工业科技,2020, 41(6): 272-276+291.

[12]梁昕景,夏玲,王学林,等.基于隶属函数法对34份黄皮厚皮甜瓜种质资源的综合评价[]].热带农业科学,2022,42(3): 39-44.

[13]张国新,王秀萍,姚玉涛,等.主成分分析及隶属函数法对菊芋苗期耐盐性评价[』].安徽农业科学,2018,46(30):77-87.

[14]荆玲侠,卜朝阳,李春牛,等.25份素馨属种质资源的表型性状遗传多样性研究[].热带作物学报,2020,41(9):1 762-1 769.

[15]张涛,宋海云,贺鹏,等.基于主成分分析和聚类分析的山黄皮果实性状综合评价[J].贵州农业科学,2018,46(11):9-14.

[16]曹晓俊.对我国上市银行经营业绩的分析—基于主成分分析、因子分析和聚类分析的方法[.宿州学院学报,2016, 31(7): 25-29.

[17]刘靓,庄卫东,马晓娟,等.春石斛种质资源的表型性状及聚类分析[J].热带农业科学,2023,43(3):1-10.

[18]董飞,马蕾,张冀华,等.不同大小蝴蝶兰形态指标与开花性状的相关性研究[J.北方园艺,2024(3):58-62.

[19]陆彭城,郑燕,周小琴,等.45个莲瓣兰品种的表型多样性研究[J].热带作物学报,2021,42(9):2518-2525.

[20]韩伊伟,崔召阳,周小琴,等.119份莆田引种月季表型多样性研究[J/OL].分子植物育种,(2023-12-04)[2025-03-03].http://kns.cnki.net/kcms/detail/46.1068.S.20231204.1336.017.html.

[21]李晓曼,段蒙蒙,王鹏,等.栽培萝卜植株地上部表型多样性分析[J].植物遗传资源学报,2018,19(4):668-675.

南宁市主城区公园绿地自生植物调查与多样性分析

纪宝林罗应华

(广西大学林学院广西南宁530004)

摘要自生植物在生态修复设计、人工群落改良等生态实践领域具有较大的应用潜力,其自身具有养护成本低、生长力强、生态价值高等特点,在城市绿地景观营造中具有较大的应用价值。采取典型样地法对南宁市主城区的5类12处公园绿地的自生植物进行调查,并对公园绿地自生植物的物种频度、重要值、丰富度指数、多样性指数、均匀度指数进行分析。结果表明,12处公园绿地共346种自生植物,隶属于108科278属。其中乡土植物224种,外来种30种,人侵种92种,分别占植物总数的 64.74% 13.29% 26.59% 。自生植物最多的公园类型为湿地公园,乡土物种比例最高的是综合公园,最低的是社区公园。物种丰富度最高的为湿地公园,多样性和均匀度最高的为社区公园。自生植物主要以草本植物为主,在4类公园类型中占优势地位的植物分别为鬼针草(Bidens pilosa)、黄鹤菜(Youngiajaponica)、秋枫(Bischofia javanica)。自生植物具有较好的生态与园林应用价值,在未来的城市绿地建设中,应提高乡土自生植物比例,避免景观的同质化,减少各微生境中的分化现象,并根据不同生境特点打造特色园林景观。

关键词南宁市;公园绿地;自生植物;多样性分析 中图分类号S688 文献标识码A DOI: 10.12008/j.issn.1009-2196.2025.02.016

Survey and Diversity Analysis of Spontaneous Plants in the Park Green Space of the Main Urban Area of Nanning

JI Baolin LUO Yinghua

(College of Forestry, Guangxi University, Nanning, Guangxi 530004, China

Abstract Spontaneous plants have great application potential in ecological restoration design,artificial community improvement, and other areas of environmental practice, which have low maintenance costs, strong growth, and high ecological value, and they have great application value in the creation of urban green space landscapes. In this study, the typical plot method was used to investigate the spontaneous plants in 12 parks in five categories in the main urban area of Nanning, and the species frequency, importance value, richness index, diversity index, and evenness index of authigenic plants in park green space were analyzed. The results revealed 346 species of spontaneous plants belonging to 108 families and 278 genera in 12 park green spaces.Among them, 224 species of native plants, 30 species of exotic species, and 92 species of invasive species accountedfor 64.74% 13.29% and 26.59% of the total number of plants, respectively. The park type with the most spontaneous plants was wetland parks,while the highest proportion of native species was in comprehensive parks,and the lowest was in community parks. The highest species richness was in wetland parks, and the highest diversity and evenness were found in community parks.The spontaneous plants are mainly herbaceous plants, and the dominant plants in these park types are Bidens pilosa,Youngia japonica,and Bischofia javanica.Spontaneous plants have better ecological and landscape application value. In the future construction of urban green spaces, the proportion of native spontaneous plants should be increased to avoid homogenization of the landscape,reduce the phenomenon of differentiation in each microhabitat,and create a characteristic landscape accordingtothecharacteristicsofdifferenthabitats.

ywords Nanning City; park green space; spontaneous plants; diversity a

城市生态环境是人类活动与自然环境相互作用的结果。随着城市化进程的加快,人们对自然的向往与需求不断增加,城市公园绿地作为大自然的缩影,可为人们提供休憩娱乐的场所,又可起到维护城市生态系统、保护生物多样性的作用。然而,维护其中的人工草坪和园林栽培植物等景观,需投入大量的人力物力,这种维护方式不仅导致城市植物种类的单一性,还使绿地景观呈现出同质化的特点3。自生植物作为城市植被的特殊类群,不仅能够适应城市的环境变化,还可为动物等提供栖息地和食物,对维持城市生态系统稳定和生物多样性保护具有重要意义。自生植物通常泛指自然生长的植物群体,与种植和栽培植被相比,具有适应性强,无需过多养护管理、可自播繁衍等优点,在提升城市环境质量和维持生态系统稳定等方面发挥着不可替代的作用。城市自生植物可以依靠自然更新建立物种更为丰富的城市近自然群落,相对于人工栽培植物群落,自然植物群落具有更高的群落稳定性[],在城市生态系统中起重要的生态作用,如增加城市生物多样性、限制外来物种入侵、调节小气候等,同时兼顾良好的观赏价值,因此,在城市生态设计中,自生植物作为城市绿化的重要组成部分,对其探索的尺度也越来越广泛。目前已有部分学者对南宁各类公园绿地的人工栽培园林植物资源进行了调查分析,但针对公园绿地中的自生植物调查研究以及不同生境对自生植物的影响探究较少。本研究选取南宁市主城区的12处公园绿地,对自生植物的物种组成、优势物种、生活型及多样性等进行分析,以探究不同类型公园绿地中的物种组成及多样性差异,以期对城市植物多样性的保护及城市绿地的管理提供科学的建议。

1 材料与方法

1.1 材料

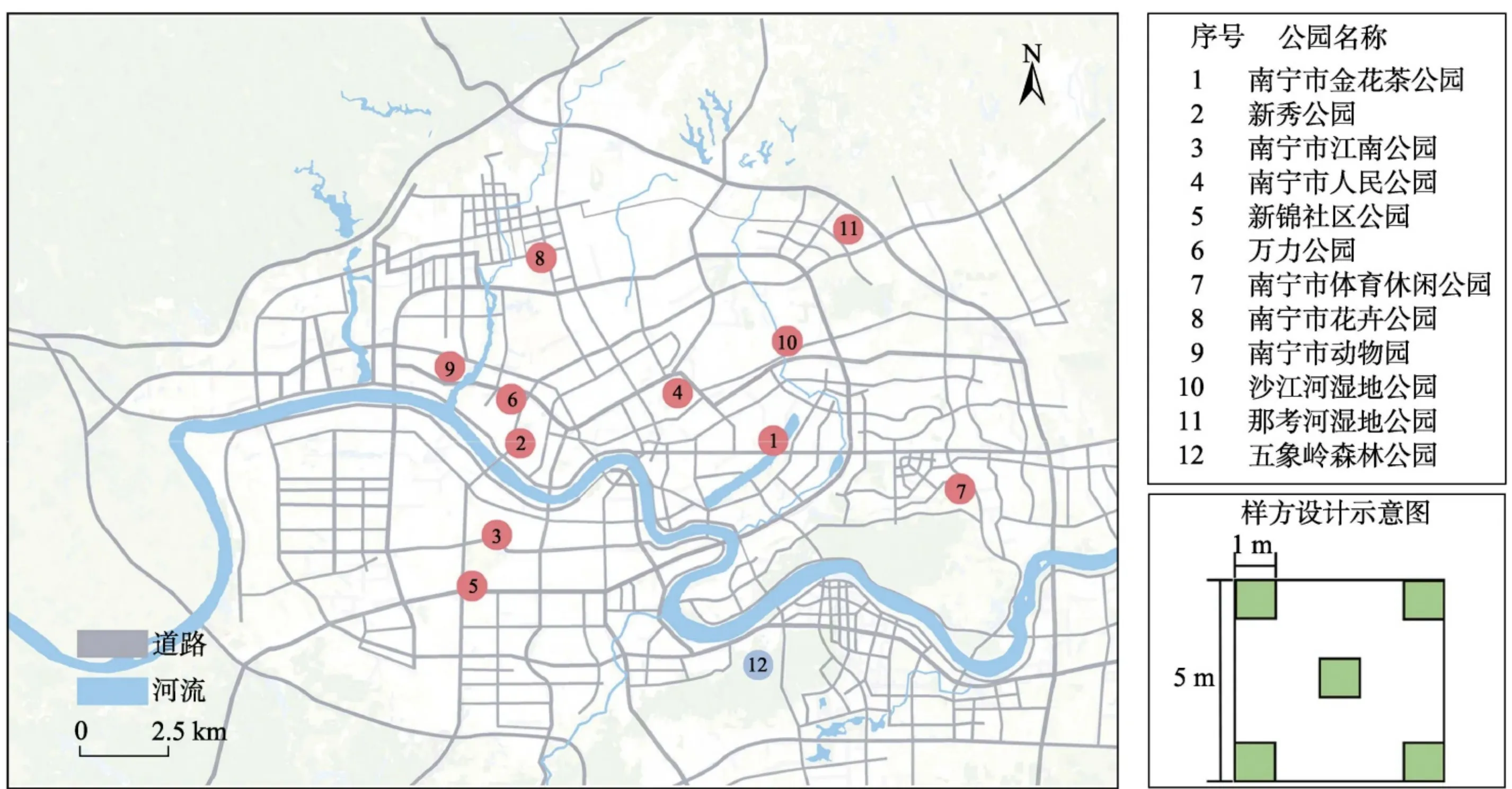

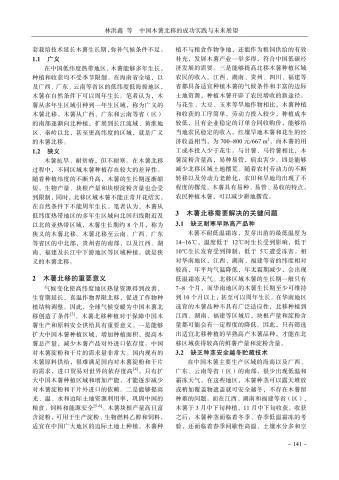

广西壮族自治区首府南宁市位于桂南偏西,地处南亚热带至北热带过渡地带,属于亚热带季风气候],夏季高温多雨,冬季温暖干燥,年均气温在 20~27°C ,年均降水量为 938~1~304.2~mm 其地带性植被为亚热带常绿季雨林"2。研究地为南宁市主城区不同类型的14处公园绿地,包括综合公园5处,社区公园2处,专类公园3处,湿地公园2处和森林公园1处(图1),调查时间为2023年7—9月。

1.2方法

1.2.1样点及样方设置

考虑到人工干扰对公园绿地自生植物的影响,使公园绿地中的自生植物群落生长分布有较大的随机性。结合研究的对象,本文采取典型样地法[3],即选取人工养护程度较低或未经人工养护,且自生植物覆盖度超过 20% ,群落分布面积超过 25 ~m^{2} 的区域作为典型样地。样方设计参考张梦园等14的方法并进行改进,如图1所示,将选取的样地划分成 5~mx5~m 的网格,在每一个网格中选取四周和中心的 1\;~m~x~l~~m~ 的样方进行调查,共计425个 1~mx1~m 的样方(表1)。

1.2.2自生植物基础信息与分类在 1\:~m^{2} 的小样方内进行自生植物的调查,记录每个小样方中的物种名、高度、数量、盖度等相关信息。物种识别、鉴定与乡土性参考《中国植物志》[5]、《广西植物名录》[16]、《广西主要乡土树种》[],并记录生活型、分布地、乡土性等信息,根据中国外来人侵物种信息系统(http://www.iplant.cn/ias/protlist)确定外来人侵物种以及等级。

| 序号 | 名称 | 公园类型 | 所属区 | 面积/hm² | 建成时间/年 | 样方数 |

| 1 | 南宁市新秀公园 | 综合公园 | 西乡塘区 | 13.91 | 1995 | 25 |

| 2 | 南宁市江南公园 | 江南区 | 53.20 | 2018 | 60 | |

| 3 | 南宁市人民公园 | 兴宁区 | 46.17 | 1951 | 30 | |

| 4 | 南宁市金花茶公园 | 青秀区 | 23.78 | 1995 | 20 | |

| 5 | 新锦社区公园 | 社区公园 | 江南区 | 0.78 | 2018 | 15 |

| 6 | 万力公园 | 西乡塘区 | 0.46 | 2001 | 10 | |

| 7 | 南宁市花卉公园 | 西乡塘区 | 2009 | 55 | ||

| 8 | 南宁市动物园 | 专类公园 | 西乡塘区 | 49.07 37.40 | 1975 | 20 |

| 9 | 南宁体育休闲公园 | 青秀区 | 37.35 | 2010 | 30 | |

| 10 | 那考河湿地公园 | 兴宁区 | 2017 | 60 | ||

| 11 | 沙江河湿地公园 | 湿地公园 森林公园 | 兴宁区 | 233.30 6.21 | 2018 | 40 |

| 12 | 五象岭森林公园 | 良庆区 | 51.30 | 2008 | 60 | |

1.2.3自生植物基础信息与分类

1.2.3.1物种的频度( F ) 计算公式见式(1)。F=normal{(}S_{i} / N ) x100% (1)式中, S_{i} 物种i出现的样点数; N 为总样点数。

1.2.3.2重要值( I V ) 计算公式见式(2)。

I V{=}~(~P_{i}{+}H_{i}{+}C_{i}{~)} /3

式中, P_{i} 为物种i的相对频度; H_{i} 为物种i的相对高度; C_{i} 为物种 i 的相对盖度; \it{\sum}I V{=}1 或 100% ,应用同一公式对乔灌草植物进行整体分析。

1.2.3.3物种多样性指数包括Patrick丰富度指数 bf{(}Rbf{)} 、Shannon-Weinerd多样性指数 \left( H \right) 、Pielou均匀度指数( E )3个方面,计算公式如下。

R{=}S{=} 所在样方的物种数 (3)H=-∑IV;In I V_{i} : (4)\scriptstyle{E=H/I n S} (5)

1.2.4数据分析

统计检验采用单因素ANOVA方差分析和Duncan检验法,数据的整理和统计图的绘制采用Excel2016、Origin 2022和 SPSS 20.0软件。

2 结果与分析

2.1各公园自生植物种数、科数及属数组成

在12个公园绿地中,共调查记录到自生植物346种,隶属于108科278属。各公园的物种数相差较为悬殊,物种数最多的3个公园分别为那考河湿地公园、五象岭森林公园以及南宁市江南公园,分别为126、98和86种。物种数最少的3个公园分别为新锦社区公园、万力公园、南宁市金花茶公园,分别为33、39、43种(表2)。

| 序号 | 公园名称 | 种数 | 科数 | 属数 |

| 1 | 南宁市新秀公园 | 50 | 29 | 47 |

| 2 | 南宁市江南公园 | 86 | 39 | 77 |

| 3 | 南宁市人民公园 | 73 | 41 | 70 |

| 4 | 南宁市金花茶公园 | 43 | 31 | 42 |

| 5 | 新锦社区公园 | 33 | 19 | 32 |

| 6 | 万力公园 | 39 | 26 | 37 |

| 7 | 南宁市花卉公园 | 70 | 37 | 36 |

| 8 | 南宁市动物园 | 63 | 33 | 57 |

| 9 | 南宁体育休闲公园 | 67 | 46 | 64 |

| 10 | 那考河湿地公园 | 126 | 55 | 109 |

| 11 | 沙江河湿地公园 | 69 | 34 | 61 |

| 12 | 五象岭森林公园 | 98 | 55 | 89 |

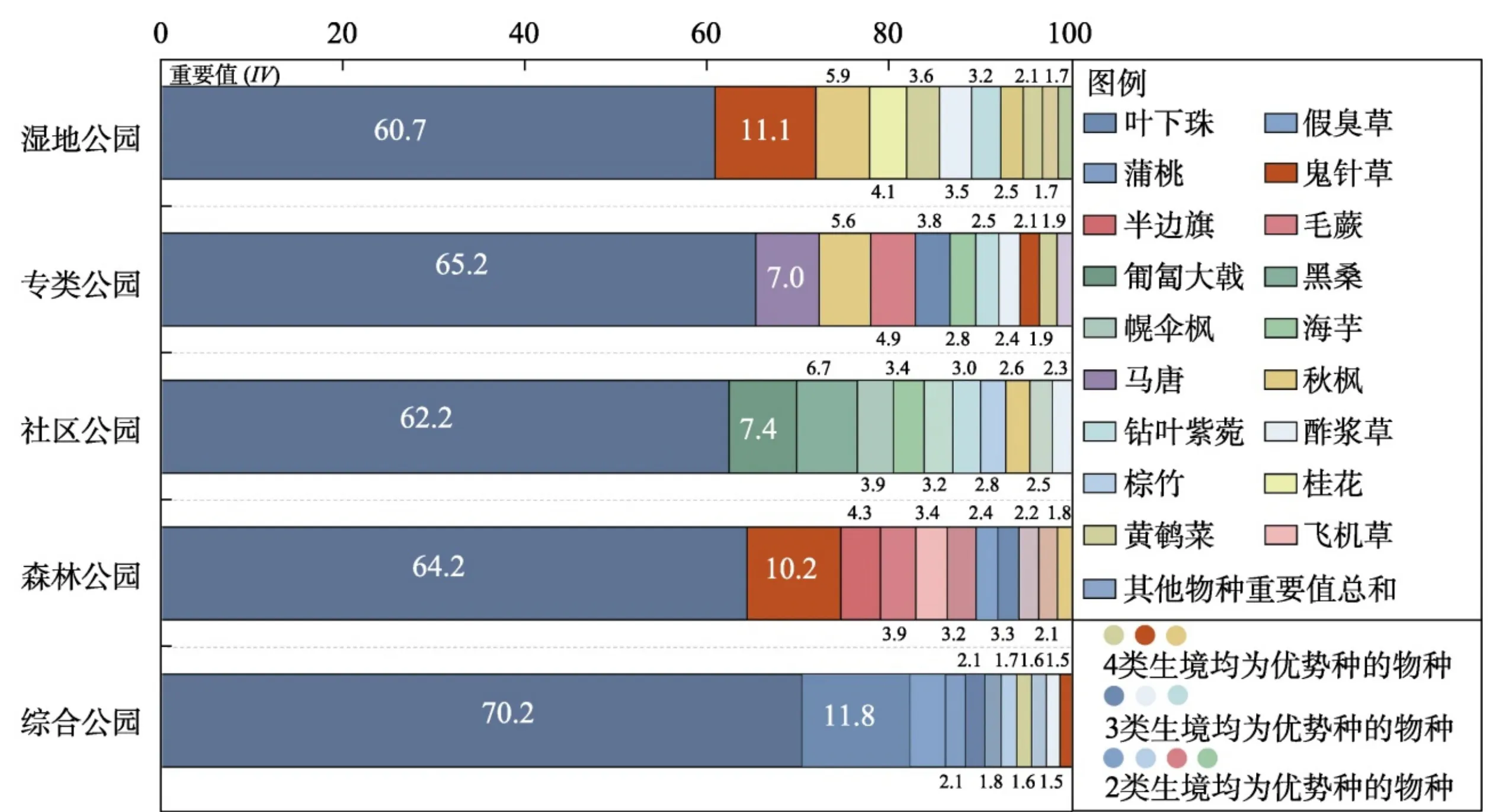

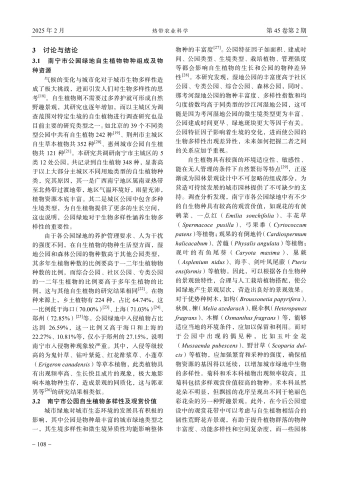

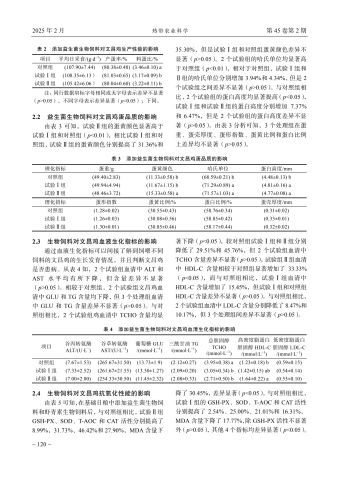

不同类型的公园绿地中,各类公园的物种数差异较大,其中湿地公园的物种数最多,共有165种,隶属于65科138属。主要有红花浆草(Oxaliscorymbosa)叶下珠(Phyllanthus urinaria)秋枫、喜旱莲子草(Alternanthera philoxeroides)。其次是综合公园,共有157种,隶属于58科135属。主要有伞房花耳草(Hedyotiscorymbosa)、黄花风铃木(Handroanthus chrysanthus)、鬼针草、铁苋菜(Acalypha australis)。物种数最少的公园类型为社区公园,64种,隶属于32科60属,主要有香附子(Cyperus rotundus)、钻叶紫菀(Symphyo-trichum subulatum)、匍匐大戟(Euphorbiapros-trata)(图2)。

2.2自生植物的来源及生活型分析

346种自生植物中包含6种生活型,分别为草本、乔木、灌木、藤本、蕨类和苔藓类。所有生活型中多年生草本植物最多,占 48.13% ;其中多年生草本有92种,一年生或二年生草本有75种。其次是乔木植物,占 24.49% ;此外,根据乔木不同的生长阶段,在85种乔木中,幼苗出现的比例最高,为 52.94% ,如黄花风铃木、阴香(Cinnamomumburmanni)。立木出现的比例最低,为 11.76% ,如构(Broussonetia papyrifera)、秋枫。出现最少的生活型为苔藓类,只有1种,为葫芦藓(Funariahygrometrica)(图3)。

从物种来源上分析,乡土植物的物种数为224种,占植物种类总数的 64.74% 。外来植物的物种数为20种,占植物种类总数的 13.29% 。其中入侵植物共92种,占植物种类总数的 26.59% 。不同类型的公园绿地类型在物种来源上相差不大。

乡土物种的比例在 64.97%~72.45% ,入侵种的比例在 24.49%~39.39% 。从整体上来看,各公园绿地中的乡土物种数最高、外来物种数最低,其中森林公园的乡土物种的比例最高,为71种,外来物种的比例最低,为3种(表3)。

| 物种来源 | 综合公园 | 专类公园 | 社区公园 | 湿地公园 | 森林公园 | |||||

| 物种数/种 | 比例/% | 物种数/种 | 比例/% | 物种数/种 | 比例/% | 物种数/种 | 比例/% | 物种数/种 | 比例/% | |

| 乡土物种 | 102 | 64.97 | 96 | 66.67 | 43 | 67.19 | 90 | 54.55 | 71 | 72.45 |

| 外来物种 | 8 | 5.10 | 11 | 7.64 | 4 | 6.25 | 10 | 6.10 | 3 | 3.06 |

| 入侵种 | 46 | 29.30 | 37 | 25.69 | 17 | 26.56 | 65 | 39.39 | 24 | 24.49 |

2.3优势种分析

重要值可以反映出植物在群落中的生长优势状况,选取5类不同公园绿地中排序前10的优势种共31种。不同类型的公园绿地自生植物重要值如图4所示。结果表明,鬼针草、秋枫在4类公园类型中均属于优势种,占绝对优势地位,叶下珠、红花醋浆草、钻叶紫菀在3类公园类型中均属于优势种,假臭草(Praxelis clematidea)棕竹(Rhapisexcelsa)、毛蕨(Cyclosorusinterruptus)、海芋(Alocasia odora)在2类公园类型中属于优势种。其中,海芋在社区公园、专类公园中相对更具优势,假臭草在综合公园和森林公园中更占优势,而马唐(Digitariasanguinalis)仅属于专类公园的优势种,匍匐大戟仅属于专类公园的优势种。

2.4各公园绿地自生植物多样性分析

从表4可以看出,自生植物Patrick多样性指数的平均值为 5.2~7.2 ,排名最高的公园为那考河湿地公园,指数平均值( 7.2{±}2.30 );最低的公园为沙江河湿地公园,指数均值为( 5.2{±}1.76 );Shannon-Wiener指数平均值为 1.25~1.67 ,排名最高的公园为万力公园,指数平均值为( 1.67{±}0.42{\:} 排名最低的公园仍为沙江河湿地公园,指数平均值为( 1.25{±}0.32 )。Pielou均匀度指数平均值为0.78–0.96 ,排名最高的公园为新锦社区公园,平均值为( 0.96{\scriptstyle±0.03} );最低的公园依然是沙江河湿地公园,指数平均值为( 0.78{\scriptstyle±0.10}

在主城区中,各公园绿地的自生植物多样性及均匀度指数变化幅度较大,其中沙江河湿地公园自生植物的多样性与均匀度指数显著低于其他公园。在综合公园中,南宁市人民公园的Patrick多样性指数显著高于其同类公园,而均匀度最高的公园为南宁市新秀公园。在湿地公园中,那考河湿地公园表现出较高的自生植物多样性,显著高于其他公园。

| 公园类型 | 公园名称 | Patrick指数 | Shannon-Weiner指数 | Pielou指数 |

| 综合公园 | 南宁市金花茶公园 | (5.90±1.37) b | (1.61±0.32) a | (0.92±0.09) abcd |

| 南宁市新秀公园 | (5.52±1.36) b | (1.58±0.28) ab | (0.94±0.05) abc | |

| 南宁市江南公园 | (5.43±1.90) b | (1.39±0.43)bc | (0.84±0.15) de | |

| 南宁市人民公园 | (6.27±1.14) ab | (1.66±0.26)a | (0.91±0.10) abcd | |

| 新锦社区公园 | (5.40±1.59) b | (1.58±0.27) ab | (0.96±0.03) a | |

| 社区公园 | 万力公园 | (6.20±1.99) ab | (1.67±0.42) a | (0.95±0.03) ab |

| 南宁市花卉公园 | (6.16±1.75) ab | (1.53±0.30) ab | (0.86±0.06)bcde | |

| 专类公园 | 南宁市体育休闲公园 | (5.70±1.18) b | (1.55±0.23) ab | (0.91±0.06) abcd |

| 南宁市动物园 | (5.85±2.25)b | (1.56±0.37) ab | (0.92±0.05) abcd | |

| 湿地公园 | 那考河湿地公园 | (7.20±2.30) a | (1.53±0.37) ab | (0.84±0.31) de |

| 沙江河湿地公园 | (5.20±1.76) b | (1.25±0.32)c | (0.78±0.10)e | |

| 森林公园 | 五象岭森林公园 | (5.77±1.66)b | (1.45±0.33) ab | (0.85±0.09)cde |

3 讨论与结论

3.1南宁市公园绿地自生植物物种组成及物种资源

气候的变化与城市化对于城市生物多样性造成了极大挑战,进而引发人们对生物多样性的思考[8]。自生植物则不需要过多养护就可形成自然野趣景观,其研究也逐年增加,而以主城区为调查范围对特定生境的自生植物进行调查研究也是目前主要的研究类型之一。如北京的39个不同类型公园中共有自生植物242种[19、荆州市主城区自生草本植物共352种[20、惠州城市公园自生植物共121种[2]。本研究共调研南宁市主城区的 5类12处公园,共记录到自生植物348种,显著高于以上大部分主城区不同用地类型的自生植物种类,究其原因,其一是广西南宁地区属南亚热带至北热带过渡地带,地区气温环境好,雨量充沛,植物资源本底丰富。其二是城区公园中包含多种生境类型,为自生植物提供了更多的生长空间,这也说明,公园绿地对于生物多样性涵养生物多样性的重要性。

由于各公园绿地的养护管理要求、人为干扰的强度不同,在自生植物的物种生活型方面,湿地公园和森林公园的物种数高于其他公园类型,其多年生植物种数的比例要高于一二年生植物物种数的比例,而综合公园、社区公园、专类公园的一二年生植物的比例要高于多年生植物的比例,这与其他自生植物的研究结果相同[2]。在物种来源上,乡土植物有224种,占比 64.74% ,这一比例低于海口( 70.00% )[23]、上海( 71.03% )[24]、郑州( 72.85% )[25]等。公园绿地中人侵植物占比达到 26.59% ,这一比例又高于海口和上海的22.27% 10.81% 等,仅小于郑州的 27.15% ,说明南宁市入侵物种现象较严重。其中,人侵等级较高的为鬼针草、钻叶紫菀、红花浆草、小蓬草(Erigeroncanadensis)等草本植物,此类植物具有出现频率高、生长快且成片的现象,极大地影响本地物种生存,造成景观的同质化,这与郭亚男等的研究结果相类似。

3.2南宁市公园自生植物多样性及观赏价值

城市绿地对城市生态环境的发展具有积极的影响,其中公园是物种最丰富的城市绿地类型之一,其生境多样性和微生境异质性均能影响整体物种的丰富度2]。公园特征因子如面积、建成时间、公园类型、生境类型、栽培植物、管理强度等都会影响自生植物的生长和公园的物种差异性[28]。本研究发现,湿地公园的丰富度高于社区公园、专类公园、综合公园、森林公园,同时,那考河湿地公园的物种丰富度、多样性指数和均匀度指数均高于同类型的沙江河湿地公园,这可能是因为考河湿地公园的微生境类型更为丰富、公园建成时间更早、绿地斑块更大等因子有关。公园特征因子影响着生境的变化,进而使公园的生物多样性出现差异性,未来如何把握二者之间的关系应加予重视。

自生植物具有较强的环境适应性、敏感性、能在无人管理的条件下自然繁衍等特点[2",正逐渐成为园林景观设计中不可忽略的组成部分,为营造可持续发展的城市园林提供了不可缺少的支持。调查分析发现,南宁市各公园绿地中有不少的自生物种具有较高的观赏价值,如观花的有黄鹤菜、一点红(Emiliasonchifolia)、丰花草(Spermacocepusilla)、弓果黍(Cyrtococcumpatens)等植物;观果的有倒地铃(Cardiospermumhalicacabum)、苦藏(Physalisangulata)等植物;观叶的有鱼尾葵(Caryotamaxima)、巢蕨(Asplenium nidus)、海芋、剑叶凤尾蕨(Pterisensiformis)等植物。因此,可以根据各自生物种的景观独特性,合理与人工栽培植物搭配,使公园绿地产生景观层次,营造出良好的景观效果。对于优势种树木,如构(Broussonetia papyrifera)、秋枫、楝(Melia azedarach)、幌伞枫(Heteropanaxfragrans)、木(Osmanthusfragrans)等,能够适应当地的环境条件,应加以保留和利用。而对于公园中出现的偶见种,比如玉叶金花(Mussaenda pubescens)、野甘草(Scoparia dul-cis)等植物,应加强繁育和采种的强度,确保植物资源的基因得以延续,以增加城市绿地中生物的多样性。菊科和禾本科植物出现频率较高,且菊科包括多样观赏价值较高的物种。禾本科虽然花朵不明显,但飘摇的花序呈现出不同于艳丽色彩花朵的另一种野趣景观。此外,在今后公园建设中的观赏花带中可以考虑与自生植物相结合的韧性荒野花卉景观,有助于提升植物群落的物种丰富度、功能多样性和空间复杂度,而一些园林树木如朴树(Celtis sinensis)等的种子自播能力较强,可以用于减少各微生境中的分化现象,有利于对不同微生境的环境保护和营造自生植物景观。

参考文献

[1]Li W F, Ouyang Z Y, Meng X S, et al. Plant species compo-sition in relation to green cover configuration and function ofurban parks in Beijing, China[]. Ecological Research, 2006,21(2): 221-237.

[2]Mckinney M L. Effects of urbanization on species richness:A review of plants and animals[J]. Urban Ecosystems, 2008,11(2): 161-176.

[3]Gregor T, Boensel D, Starke-Ottich I, et al. Drivers of floris-tic change in large cities-A case study of Frankfurt/Main(Germany)[J]. Landscape and Urban Planning, 2012, 104(2):230-237.

[4]姚兴达,李浩铭,金亚璐,等.杭州西溪国家湿地公园草本层自生植物多样性及群落组分研究[J.中国园林,2021,37(10): 123-128.

[5]Cervelli E W, Lundholm J T, Du X. Spontaneous urbanvegetation and habitat heterogeneity in Xi'an, China[J].Landscape and Urban Planning, 2013, 120: 25-33.

[6]杨佳楠,李兰兰,李馨,等.城市绿地中硬质铺装对臭椿天然更新的影响[J].水土保持通报,2015,35(5):164-168.

[7]Robinson L, Newell J P, Marzluff J A. Twenty-five years ofsprawl in the Seattle region: growth management responsesand implications for conservation[J]. Landscape and UrbanPlanning, 2005, 71(1): 51-72.

[8]Pickett S T A, Cadenasso M L, Grove J M, et al. Beyondurban legends: An emerging framework of urban ecology,as illustrated by the baltimore Ecosystem study[J]. Biosci-ence, 2008, 58(2): 139-150.

[9]陈旭,李霖,王江.城市绿地对热岛效应的缓解作用研究—以台州市为例[』.生态环境学报,2015,24(4):643-649.

[10]王业社,陈立军,杨贤均,等.湖南新宁野生地被植物资源的调查与分析[J.草地学报,2015,23(5):990-996.

[11]韦覃珊,王凌辉.南宁市五象岭森林公园园林植物及其景观调查与分析[J].热带农业科学,2023,43(10):52-57.

[12]陈程,李林,和太平.广西大学校园自生植物多样性调查与分析[J].热带农业科学,2023,43(2):83-89.

[13]金亚璐,楼晋盼,姚兴达,等.京杭大运河(杭州主城区段)河岸带不同生境自生植物物种组成与多样性特征[].中国园林,2022,38(10):110-115.

[14]张梦园,李坤,邢小艺,等.北京温榆河-北运河生态廊道自生植物多样性对城市化的响应[].生态学报,2022,42(7): 2 582-2 592.

[15]中国科学院中国植物志委员会.中国植物志[M].北京:科学出版社,2002.

[16]覃海宁,刘演.广西植物名录[M].北京:科学出版社,2010.

[17]袁铁象,黄应钦,梁瑞龙.广西主要乡土树种[M].南宁:广西科学技术出版社,2011.

[18]骆沁宇,张梦园,李晓璐,等.北京城市绿地不同生境下自生植物的多样性特征及功能性状组成[J/OL].生态学报,2024(11): 1-14. https:/doi.org/10.20103/j.stxb.202311022387.

[19]李晓鹏,董丽.北京不同公园自生植物物种组成特征及群落类型[J].风景园林,2020,27(4):42-49.

[20]田常炜.荆州主城区自生草本植物资源调查及其园林利用价值评价[D].荆州:长江大学,2023.

[21]陈之涵,梁斯然,陈博熙,等.惠州城市公园绿地自生植物调查分析[J].热带农业科学,2023,43(11):114-118.

[22]李晓鹏,冯黎,黄瑞,等.成都城区河流廊道自生植物的物种组成及其响应不同生境的多度格局[凹.中国园林,2023, 39(8): 108-114.

[23]范秋云,云英英,梁伟红,等.海口市公园自生植物多样性研究[J/OL].热带作物学报.http:/kns.cnki.net/kcms/detail/46.1019.S.20230313.0950.002.html.

[24]王沫,王红兵.上海3种用地类型的自生植物分布格局及其影响因素[J].西北林学院学报,2021,36(6):266-273.

[25]尤其.郑州市主城区自生草本植物组成与群落特征研究[D].郑州:河南农业大学,2023.

[26]郭亚男,王瑞江.华南地区外来入侵和归化植物分析[.热带亚热带植物学报,2023,31(5):715-726.

[27]Burton V J, Eggleton P. Microhabitat heterogeneity enhancessoil macrofauna and plant species diversity in an Ash - FieldMaple woodland[J]. European Journal of Soil Biology, 2016,75: 97-106.

[28] Yang Y, Yu Q, Fu D, et al. Diversity of spontaneous plantsin eco-parks and its relationship with environmental charac-teristics of parks[J]. Forests, 2023, 14(5): 946.

[29] Ye Y, Lin S, Wu J, et al. Effect of rapid urbanization on plantspecies diversity in municipal parks, in a new Chinese city:Shenzhen[J]. Acta Ecologica Sinica, 2012, 32(5): 221-226.

辣木固体饮料的开发及其对小鼠的减肥作用研究

吴宽」赵存朝²田洋13鲁涛²

(1.云南农业大学食品科学技术学院云南昆明650201;2.云南省高原特色农业产业研究院云南昆明650201;3.云南省药食同源功能食品工程研究中心云南昆明650201)

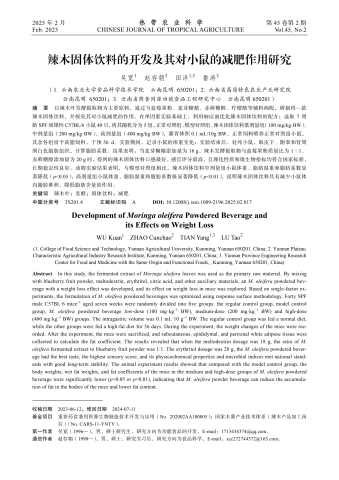

摘要以辣木叶发酵提取物为主要原料,通过与蓝莓果粉、麦芽糊精、赤藓糖醇、柠檬酸等辅料调配,研制得一款辣木固体饮料,并探究其对小鼠减肥的作用。在单因素实验基础上,利用响应面优化辣木固体饮料的配方;选取7周龄SPF级雄性C57BL/6小鼠40只,将其随机分为5组,正常对照组、模型对照组、辣木固体饮料低剂量组( 100~mg/kg*BW 中剂量组( 200~mg/kg*BW )、高剂量组( 400~mg/kg*BW ),灌胃体积 0.1\ mL/10g*BW ,正常饲料喂养正常对照组小鼠,其余各组给予高脂饲料,干预 56 ~d_{\circ} 实验期间,记录小鼠的体重变化;实验结束后,处死小鼠,取皮下、附睾和肾周围白色脂肪组织,计算脂肪系数。结果表明:当麦芽糊精添加量为 ^{18}~g~ 、辣木发酵提取物与蓝莓果粉质量比为 1:1 赤藓糖醇添加量为 20\ g 时,得到的辣木固体饮料口感最好,感官评分最高,且理化性质和微生物指标均符合国家标准,长期稳定性良好。动物实验结果表明,与模型对照组相比,辣木固体饮料中剂量组小鼠体重、脂肪湿重和脂肪系数显著降低( p{<}0.05 ),高剂量组小鼠体重、脂肪湿重和脂肪系数极显著降低( p{<}0.01 ),说明辣木固体饮料具有减少小鼠体内脂肪堆积、降低脂肪含量的作用。

关键词辣木叶;发酵;固体饮料;减肥

中图分类号TS201.4 文献标识码 A DOI: 10.12008/j.issn.1009-2196.2025.02.017

Development of Moringa oleifera Powdered Beverage and its Effects on Weight Loss

WU Kuan' ZHAO Cunchao² TIAN Yang,3 LU Tao² (1. College of Food Science and Technology, Yunnan Agricultural University, Kunming, Yunnan 650201, China; 2. Yunnan Plateau Characteristic Agricultural Industry Research Institute, Kunming, Yunnan 650201, China; 3. Yunnan Province Engineering Research Center for Food and Medicine with the Same Origin and Functional Foods,Kunming, Yunnan 650201, China)

Abstract In this study, the fermented extract of Moringa oleifera leaves was used as the primary raw material. By mixing with blueberry fruit powder, maltodextrin, erythritol, citric acid, and other auxiliary materials, an M. oleifera powdered beverage with a weight loss effect was developed, and its effect on weight loss in mice was explored.Based on single-factor experiments,theformulation of M, oleifera powdered beverageswas optimized using response surface methodology.Forty SPF male C57BL·6 mice-′ aged seven weeks were randomly divided into five groups: the regular control group, model control group, M. oleifera powdered beverage low-dose (100~\mg*kg^{-1} BW),medium-dose (200~\mg*kg^{-1} BW)and high-dose (400~mg*kg^{-1} BW) groups. The intragastric volume was 0.1\ mL{*}10\ g^{-1} BW. The regular control group was fed a normal diet, while the other groups were fed a high-fat diet for 56 days. During the experiment, the weight changes of the mice were recorded. After the experiment, the mice were sacrificed, and subcutaneous, epididymal, and perirenal white adipose tissue were collected to calculate the fat coefficient. The results revealed that when the maltodextrin dosage was _{18~g~} the ratio of M. oleifera fermented extract toblueberry fruit powder was 1:1.The erythritol dosage was _{20~g~} the M, oleifera powdered beverage had the best taste, the highest sensory score, and its physicochemical properties and microbial indices met national standards with good long-term stability. The animal experiment results showed that compared with the model control group, the body weights, wet fat weights, and fat coefficients of the mice in the medium and high-dose groups of M, oleifera powdered beverage were significantly lower _{p<0.05} or p{<}0.01 ), indicating that M, oleifera powder beverage can reduce the accumulation of fat in the bodies of themice and lower fat content.

Keywords Moringa oleifera leaf; fermentation; powdered beverage; weight loss

随着经济的发展,高脂高热量的饮食方式逐渐成为主流,导致肥胖率逐年上升。2023年3月,世界肥胖联盟公布的最新版《世界肥胖地图》报告显示,预计2035年,全球将有超过40亿人超重/肥胖,占全球总人口的一半以上"。肥胖,特别是内脏脂肪分布过度,伴随着激素、炎症和内皮水平的变化,这些变化导致高血压状态,另一方面也会增加心血管发病率。目前市面上有很多治疗肥胖的药物,但长期服用会导致一系列的不良反应3。因此,探索新的食源性植物源生物化学成分来预防和治疗肥胖具有重要意义。

辣木(MoringaoleiferaLam.)为多年生热带落叶乔木,属辣木科辣木属,亦被称为鼓槌树、奇迹树4。辣木中营养成分和功能性活性成分含量非常高,具有极高的药用价值和社会经济优势],在我国南方广泛种植。关于辣木药理作用的研究有很多,包括抗疲劳、抗肿瘤[”、抗糖尿病]、抗菌"以及抗癌、抗炎症、抗血脂异常、对神经的保护作用等[1],Othman["研究了辣木叶提取物与辛伐他汀(SIM)或其组合相比,对高脂肪饮食、氧化应激和代谢激素破坏引起的小鼠肥胖具有潜在保护作用。因此,本研究以辣木叶发酵提取物为主要原料,通过与蓝莓果粉、赤藓糖醇、麦芽糊精、柠檬酸等辅料调配,研制得一款辣木固体饮料,并以雄性C57BL/6小鼠为受试动物,探究该产品对小鼠的减肥作用。

1 材料与方法

1.1材料

1.1.1试材辣木叶由云南天佑科技开发有限公司提供;麦芽糊精、柠檬酸由河南万邦实业有限公司提供;赤藓糖醇由保龄宝生物股份有限公司提供;蓝莓果粉由西安中盈科技有限公司提供。

菌种:GDMCC1.2685植物乳杆菌、GDMCC1.206短双歧杆菌由云南农业大学提供。

1.1.2仪器与设备SP-1500喷雾干燥机(上海顺仪实验设备有限公司);CP64电子天平(深圳市科力易翔仪器设备有限公司);SW-CJ-1F洁净工作台(苏州安泰空气技术有限公司)。

1.2方法

1.2.1辣木饮料制作工艺流程原料处理 \longrightarrow 高温灭菌 \longrightarrow 冷却 \longrightarrow 接种 \longrightarrow 发酵 \longrightarrow 过滤 \longrightarrow 喷雾干燥 \longrightarrow 添加辅料调配 \longrightarrow 混匀 \longrightarrow 过筛 \longrightarrow 包装 \longrightarrow 成品。

1.2.2辣木发酵提取物的制备将辣木叶与水按1:10 比例混合, 121 °C 灭菌 15\;min ,冷却后按菌种体积 1:1 接种植物乳杆菌和短双歧杆菌,接种量为总发酵液的 0.2% ,于 38~42°C 条件下发酵48 h ;发酵完成后过滤,取上清液进行喷雾干燥。喷雾干燥参数为:进风温度为 165~185°C ,出风温度为 75~85°C ,进料流速为 9~12\ L/min

1.2.3辣木固体饮料配方研究

1.2.3.1单因素实验以辣木固体饮料感官评价为指标,研究麦芽糊精添加量(10、14、18、22、26\;g )辣木发酵提取物与蓝莓果粉的质量比(1:3、1:2,1:1,2:1,3:1\big) 和赤藓糖醇添加量(12、16、~20、~24、~28~\mathbf{g} )对辣木固体饮料感官的影响;以麦芽糊精添加量 _{18~g~} 、辣木发酵提取物与蓝莓果粉的质量比 1:1 、赤藓糖醇添加量 _{20 g} 为基础配方,一份辣木固体饮料的标准量为 100\;g ,柠檬酸添加量固定为1.2g。

1.2.3.2响应优化采用单因素实验结果,利用响应面Box-Behnken设计试验,以麦芽糊精添加量、辣木发酵提取物和蓝莓果粉的比例和赤藓糖醇添加量作为实验因素,感官评分作为响应值,进行三因素三水平的试验设计,并挑选出最适合的试验数据。响应面分析因素及水平见表1。

| 水平 | 因素 | ||

| X麦芽糊精 添加量/g | X2辣木发酵提取 物和果粉比例 | X赤藓糖醇 添加量/g | |

| -1 | 0.5 | 0.50 | 1 |

| 0 | 1.0 | 0.75 | 2 |

| 1 | 1.5 | 1.00 | 3 |

1.2.4感官评定参考NY/T1323—2017绿色食品固体饮料和GB/T29602一2013固体饮料的标准,由21名同学组成感官评定小组。在室温和自然光线的条件下,将辣木固体饮料溶于纯净水中,由感官评定小组进行感官评价,打分范围包括色泽、气味、组织状态、口感4个指标,具体评分标准见表2。评分结果取平均值,保留2位小数。

| 项目 | 级别(分数) | 特征描述 |

| A(16~20分) | 淡褐色粉末,均匀一致,富 有光泽 | |

| 色泽(20分)B(11~15分) | 褐色粉末,均匀一致,有一 定光泽 | |

| C(0~10分) | 色泽不均匀,暗淡或过深, 光泽度差 | |

| 气味(25分) | A(21~25) | 蓝莓香味浓郁,具有辣木叶 独特香味,香气协调 |

| B(11~20分) | 蓝莓味过重或者过淡,香气 不协调 | |

| C(0~10分) | 无蓝莓味 | |

| A(21~25分) | 蓝莓、辣木气味非常浓郁, 酸甜可口 | |

| 口感(25分)B(11~20分) | 蓝莓味过重或过淡,过甜或 过酸,略有苦涩味 | |

| C(0~10分) | 无蓝莓味,过甜或过酸,苦 涩味较重 | |

| A(21~30分) | 细腻粉末状且均匀一致,无 颗粒感 | |

| 组织形态 (30分) | B(11~20分) | 细腻粉末状且均匀一致,略 有颗粒感,颗粒碾压易碎 |

| C(0~10分) | 粉末状,有颗粒感,颗粒碾 压至粉碎 |

1.2.5产品质量指标溶解率:用 100 \mL 蒸馏水溶解 _{10up{g}} 辣木固体饮料,搅拌直至溶化,溶液离心后取上清液,将上清液烘干后,计算上清液中干物质含量占溶液总干物质含量的百分数,公式如下。

式中: M_{1} 为上清液中干物质含量(g), M 为溶液总干物质含量(g)。

含水率:称取一定量辣木固体饮料,采用干燥法( 105 °C )处理6h至恒重,测定样品质量差,公式如下。

含水率=- =(X-X1)/(X){x}100%

式中: X 为称取的辣木固体饮料质量(g),X_{1} 为干燥至恒重后的质量(g)。

1.2.6产品微生物指标检测水分测定:按GB

5009.3一2016《食品安全国家标准食品中水分的

测定》进行测定。微生物测定:菌落总数按照GB4789.2一2016《食品安全国家标准食品微生物学检验菌落总数测定》测定;大肠菌群按照GB4789.3一2016《食品安全国家标准食品微生物学检验大肠菌群计数》测定;沙门氏菌按照GB4789.4一2016《食品安全国家标准食品微生物学检验沙门氏菌检验》检验;金黄色葡萄球菌按照GB4789.10一2016《食品安全国家标准食品微生物学检验金黄色葡萄球菌检验》检验;霉菌按照GB4789.15一2016《食品安全国家标准食品微生物学检验霉菌和酵母计数》测定。

1.2.7辣木固体饮料减肥作用研究7周龄SPF级雄性C57BL/6小鼠40只,将其随机分为5组,正常对照组、模型对照组、辣木固体饮料低剂量组( 100\;mg/kg*BW )、中剂量组( 200\;mg/kg*BW )高剂量组( 400~mg/kg*BW ),灌胃体积 0.1\ mL/ 10g*BW ,正常饲料喂养正常对照组小鼠,其余各组给予高脂饲料,干预56d。实验期间,小鼠饲养于可控的环境条件下,温度恒定( 24±1 ) ^{\circC} ,相对湿度( 50{±}10\ )\ % ,12/12小时明暗循环,自由饮水摄食。每周记录小鼠体重变化。实验结束时处死小鼠,取皮下、附睾和肾周围白色脂肪组织,用滤纸吸干血液,电子天平称重,并按下式计算脂肪系数。

脂肪系数 \displaystyle={(m!)/(m)}x100%

式中: m 为小鼠体重(g), m_{1} 为小鼠皮下、附睾和肾周围白色脂肪组织总重(g)。

1.2.8数据处理采用Excel2010对试验数据进行平均值及方差计算,利用Design-Expert 8.0.6对实验工艺参数进行响应面分析。

2 结果与分析

2.1辣木固体饮料配方单因素实验结果

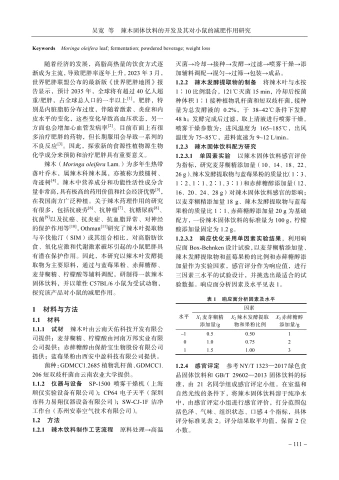

麦芽糊精添加量对产品有很重要的影响,添加一定量的麦芽糊精能提高产品溶解性,增加体系胶黏性和增稠性,使产品细腻,口味浓郁,可防潮结块,使产品易贮藏!2。如图1所示,当添加量在 _{18~g~} 时,口感最好,感官评分最高,大于_{18~g~} 后感官评分逐渐降低。辣木发酵提取物与蓝莓果粉作为辣木固体饮料的主要成分,其配比对饮料的口感具有较大影响。如图2所示,当辣木发酵提取物与蓝莓果粉质量比为 1:1 时,其风味协调,感官评分最高,当比例偏小或者偏大时,都会造成体系辣木或者蓝莓风味过重,影响感官评分。赤藓糖醇能量系数为 0.88~kJ/g ,是目前使用的多元醇甜味剂中能量最低的一种,低能量是其代谢特性之一[3]。赤藓糖醇作为该固体饮料的甜味剂,对饮料感官也具有重要影响,如图3所示,当赤藓糖醇添加量为 _{20 g} 时,感官评分最高。

2.2响应面实验结果与分析

2.2.1模型建立与数据分析基于Box-Behnken设计,在单因素试验的基础上,利用DesignExpert软件,选取3个因素进行分析,以感官评分(Y)为响应值,采用响应面对制备工艺进行优化。实验设计及结果见表3。

| 试验号 | X麦芽糊 精添加量 /g | X2辣木发酵 提取物与果 粉的质量比 | X3赤藓 糖醇添 加量/g | Y感官评 分/分 |

| 1 | 0 | 0 | 0 | 91.3 |

| 2 | 0 | 0 | 0 | 91.6 |

| 3 | 0 | -1 | 1 | 82.3 |

| 4 | 0 | 1 | -1 | 83.6 |

| 5 | 1 | 0 | 1 | 85.1 |

| 6 | 0 | -1 | -1 | 81.1 |

| 7 | -1 | 0 | 1 | 79.6 |

| 8 | 0 | 1 | 1 | 80.5 |

| 9 | -1 | 1 | 0 | 85.6 |

| 10 | 0 | 0 | 0 | 92.4 |

| 11 | 0 | 0 | 0 | 91.9 |

| 12 | 1 | 0 | -1 | 83.7 |

| 13 | 1 | 1 | 0 | 87.4 |

| 14 | -1 | -1 | 0 | 86.7 |

| 15 | -1 | 0 | -1 | 85.3 |

| 16 | 0 | 0 | 0 | 91.7 |

| 17 | 1 | -1 | 0 | 84.8 |

利用Design Expert 软件对各因素进行多元回日拟合,得到二次多元回归方程:

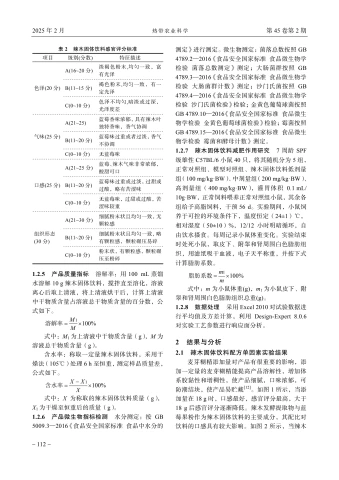

Y=91.78+0.475X_{1}+0.275X_{2}-0.775X_{3}+0.925X_{1}X_{2}+ 1.77X_{1}X_{3}-1.07X_{2}X_{3}-2.05X_{1}{}^{2}-3.06X_{2}{}^{2}-6.03X_{3}{}^{2}{}_{\circ} 回归模型方差分析见表4。由表4可知,回归模型显著性检验 p{<}0.000\ 1 ,表明以此建立的方程对实验的拟合程度较好;回归模型失拟性检验 p{=}0.064\;9{>} 0.05,决定系数 R^{2}{=}0.988\ 1 ,表明此模型可用于试验拟合。综上,回归模型拟合度良好,试验误差小,能准确地预测和分析辣木固体饮料的感官评分,表明试验操作可信度高,具有实践指导意义。2.2.2最佳条件的确定和回归模型的验证由表5回归模型通过响应面法得到最好的工艺条件为麦芽糊精添加量为 18.09\;g ,辣木发酵提取物和蓝莓果粉的质量比为 1.00:1.17 ,赤藓糖醇添加量为20.13bf{g} 。结合实操情况和设备参数,将加工条件进行微量调整:麦芽糊精添加量为 18.00\;g ,辣木发酵提取物和蓝莓果粉的质量比为 1.00:1.00 ,赤藓糖醇添加量为 20.00 \bfg_{c} 在上述最佳条件下进行验证试验,得到感官评分为91.90分,与理论值接近。

| 方差来源 | 平方和 | 自由度 | 均方 | F值 | p值 | 显著性 |

| 模型 | 289.150 | 9 | 32.130 | 64.85 | <0.0001 | ** |

| X1 | 1.810 | 1 | 1.810 | 3.64 | 0.097 9 | |

| X2 | 0.605 | 1 | 0.605 | 1.22 | 0.305 7 | |

| X3 | 4.800 | 1 | 4.800 | 9.70 | 0.017 0 | * |

| X1X2 | 3.420 | 1 | 3.420 | 6.91 | 0.034 0 | * |

| X1X3 | 12.600 | 1 | 12.600 | 25.44 | 0.001 5 | ** |

| X2X3 | 4.620 | 1 | 4.620 | 9.33 | 0.018 5 | * |

| X12 | 17.740 | 1 | 17.740 | 35.80 | 0.000 6 | ** |

| X22 | 54.640 | 1 | 54.640 | 110.30 | <0.0001 | ** |

| X32 | 167.250 | 1 | 167.250 | 337.58 | <0.0001 | ** |

| 残差 | 3.470 | 7 | 0.495 | |||

| 失拟项 | 2.800 | 3 | 0.933 | 5.59 | 0.064 9 | 不显著 |

| 纯误差 | 0.668 | 4 | 0.167 | |||

| 总和 | 292.620 | 16 |

| 因素 | 最佳选择 | 实验验证 |

| 麦芽糊精添加量/g | 18.09 | 18.00 |

| 辣木发酵提取物果粉质量 | 1.00 : 1.17 | 1.00 :1.00 |

| 赤藓糖醇添加量/g | 20.13 | 20.00 |

| 感官评分/分 | 91.83 | 91.90 |

2.3产品质量指标

对辣木固体饮料的理化指标进行测定,结果显示,辣木固体饮料的溶解率为 94.78% ,含水率为 4.74% ,符合《GB/T29602—2013固体饮料》中对水分的要求。

2.4成品稳定性检测

如表6所示,经检测,辣木固体饮料的理化性质和微生物指标均符合国家标准,长期稳定性试验中除水分随着时间增加略有增长外,其余指标变化趋势一致。

| 检测项目 | 检测标准 | 初始 | 1个月 | 3个月 | 6个月 | 9个月 | 12个月 |

| 水分/% | ≤7.0 | 4.74 | 4.87 | 5.12 | 5.39 | 5.44 | 5.52 |

| 菌落总数/(CFU·g-") | ≤3×104 | <10 | <10 | 01> | <10 | <10 | <10 |

| 霉菌/(CFU·g-) | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | |

| 大肠菌群/(CFU·g-") | ≤100 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 |

| 致病菌 | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |

2.5辣木固体饮料减肥作用研究

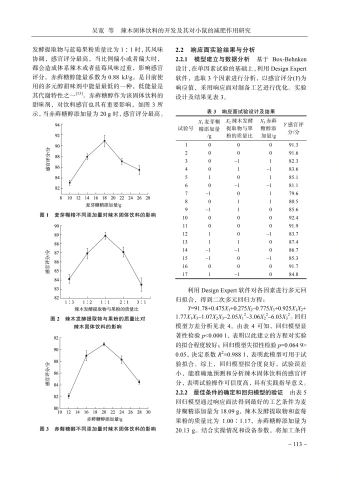

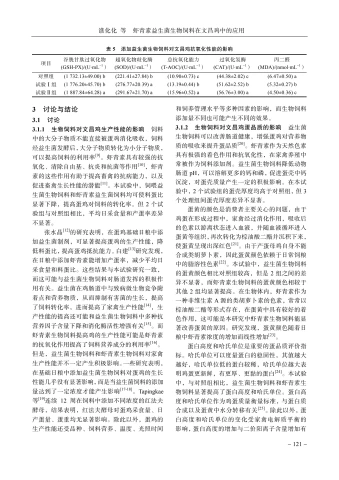

2.5.1辣木固体饮料对小鼠体重的影响体重的改变是判断小鼠肥胖的主要标准之一[4]。辣木固体饮料对小鼠体重的影响见表7。由表7可以看出,小鼠干预的前4周,与正常对照组相比,除了模型对照组小鼠体重显著高于正常对照组p{<}0.05 )外,其余各组小鼠体重增长与对照相比无显著性差异( p{>}0.05 );干预至第6周后,与正常对照组相比,低、中剂量小鼠体重具有显著差异( p{<}0.05 );干预至第8周后,与正常对照组相比,高剂量小鼠体重具有显著差异( p{<}0.05 表明高脂饲料诱导了小鼠肥胖的发生。

由表7可知,与模型对照组相比,小鼠干预至第5周时,高剂量组小鼠体重显著低于模型对照组 p{<}0.05 )。干预至第6周时,中、高剂量组小鼠体重显著低于模型对照组( p{<}0.05 )。干预至第7周后,高剂量组小鼠体重极显著低于模型对照组( p{<}0.01 )。干预至第8周后,与模型对照组相比,低剂量组小鼠体重出现一定程度的降低,但不具有显著性;中剂量组小鼠体重显著降低C p{<}0.05 ),高剂量组小鼠体重极显著降低p{<}0.01 ),分别降低了 6.29% 11.89% 。结果表明,辣木固体饮料对高脂饲料诱导的小鼠肥胖具有明显的抑制作用,其中高剂量组抑制效果最好,中剂量组次之。

| 组别 | 体重/g | |||||||

| 第1周 | 第2周 | 第3周 | 第4周 | 第5周 | 第6周 | 第7周 | 第8周 | |

| 正常对照组 | (19.98±0.81) | (20.78±1.11) | (22.01±0.81) | (23.37±1.07) | (24.68±0.87) | (25.56±1.26) | (26.72±1.64) | (27.51±0.92) |

| 模型对照组 | (20.23±0.94) | (21.11±1.04) | (22.54±1.35) | (24.51±1.59) | (27.48±1.39) | (30.04±1.29) | (32.50±1.87) | (34.32±1.36) |

| 低剂量组 | (19.86±1.05) | (20.57±1.10) | (21.86±1.71) | (23.58±2.04) | (25.74±1.62) | (28.72±2.10) | (31.43±1.86)# | (33.49±1.68)# |

| 中剂量组 | (20.16±0.77) | (21.19±0.87) | (22.03±1.05) | (24.21±1.52) | (26.01±1.74) | (28.09±1.61) H | (30.44±1.69)#* | (32.16±1.25)#* |

| 高剂量组 | (20.39±0.69) | (21.27±0.94) | (22.46±1.38) | (24.09±1.86) | (25.89±1.80) | (27.15±2.03) | (28.74±1.77) | (30.24±1.90)** |

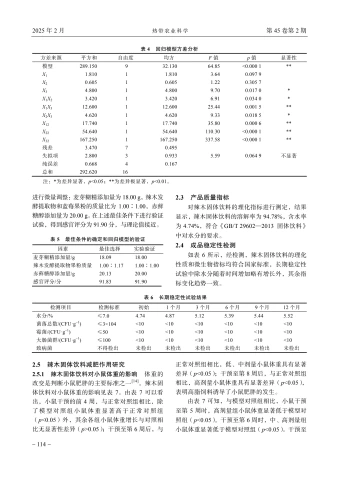

2.5.2辣木固体饮料对小鼠脂肪湿重和脂肪系数的影响如表8所示,与正常对照组比,各组小鼠均存在一定程度的脂肪湿重增加和脂肪系数上升,其中模型对照组和低剂量组小鼠差异极显著p{<}0.01 ),中剂量组差异显著( p{<}0.05 ),高剂量组不存在显著性差异。与模型对照组比,辣木固体饮料中剂量组( p{<}0.05 )、高剂量组( p{<}0.01 小鼠脂肪湿重和脂肪系数均逐渐降低且具有显著性差异,低剂量组不存在显著性差异。说明辣木固体饮料具有减少小鼠体内脂肪堆积、降低脂肪含量的作用,其中高剂量组效果最佳。

| 组别 | 脂肪湿重/g | 脂肪系数/% |

| 正常对照组 | (1.27±0.32) | (4.62±1.02) |

| 模型对照组 | (3.16±0.94)## | (9.21±2.28)## |

| 低剂量组 | (3.01±0.60)# | (8.99±1.31)## |

| 中剂量组 | (2.28±0.41)#* | (7.09±0.79)#* |

| 高剂量组 | (1.87±0.39)* | (6.18±1.03)* |

3结论

本研究单因素实验和响应面试验表明:当麦芽糊精添加量为 _{18~g~} 、辣木发酵提取物和蓝莓果粉质量比为 1:1. 赤藓糖醇添加量为 _{20 g} 时得到的辣木固体饮料口感最好,感官评分最高,达到91.9分,产品溶解率 94.78% ,含水率 4.74% ,各项理化性质和微生物指标均符合国家标准,长期稳定性良好。动物实验结果表明,与模型对照组相比,辣木固体饮料中、高剂量组小鼠体重、脂肪湿重和脂肪系数均显著降低( p{<}0.05 或p{<}0.01 ),说明辣木固体饮料具有减少小鼠体内脂肪堆积、降低脂肪含量的作用,但其降脂减肥机理还需进一步深入研究,为辣木产品的开发和应用提供理论依据。

参考文献

[1]世界肥胖地图:2035年全球过半人口预计将超重或肥 胖[J].财新周刊,2023(11):8-8.

[2] Sims E A H. Obesity and hypertension[J]. Jama, 1982, 247(1): 49.

[3] 毕淑兰.吃减肥药的种种不良反应解析[J].求医问药:下 半月刊,2010(5):42-44.

[4] 徐安妮.辣木促进小鼠肠道增长作用的研究与机制初 探[D].长春:吉林大学,2016.

[5] Mulugeta G, Fekadu A. Industrial and agricultural potentials of Moringa[J]. Journal of Natural Sciences Research, 2015,4: 57-63.

[6]王玲玲,边祥雨,高蔚娜,等.辣木叶总黄酮提取物抗疲 劳功效的研究[J].营养学报,2020,42(1):68-71+77.

[7]曹玉霖,何镇廷,朱彦锋.辣木的抗肿瘤活性及作用机制 研究进展[J].天然产物研究与开发,2016,28(11):1845- 1 849.

[8]赵升强,卢锦熙,段海霞,等.辣木抗糖尿病研究进展[J]. 亚太传统医药,2016,12(18):39-42.

[9] Delelegn A, Sahile S, Husen A. Water purification and antibacterial efficacy of Moringa oleifera Lam[J].Agriculture & Food Security,2018,7(1): 25.

[10] Falowo A B, Mukumbo F E, Idamokoro E M, et al. Multi-functional application of Moringa oleifera Lam. in nutrition and animal food products: A review[J]. Food Research International, 2018, 106: 317-334.

[11] Othman A I, Amer M A, Basos A S,et al. Moringa oleifera leaf extract ameliorated high-fat diet-induced obesity, oxidative stress and disrupted metabolic hormones[J]. Clinical Phytoscience, 2019, 5(1): 48.

[12]刘文慧,王颉,王静,等.麦芽糊精在食品工业中的应用 现状[J].中国食品添加剂,2007,18(2):183-186.

[13] Awuchi C G, Echeta C K. Current developments in sugar alcohols: chemistry,nutrition, and health concerns of sorbitol, xylitol, glycerol, arabitol, inositol, maltitol, and lactitol[J]. Int J Adv Acad Res, 2019, 5(11): 1-33.

[14]刘芳.不同品系小鼠肥胖模型比较、肥胖机制研究& LRTG减肥作用及作用机理探讨[D].北京:北京协和医 学院,2013.

虾青素益生菌生物饲料在文昌鸡中的应用

谯化化’杨劲松’谭海生²窦颖」鲁天宇」赵松松!

(1.海南大学食品科学与工程学院海南海口570228;2.海南大学材料科学与工程学院海南海口570228)

摘要为研究在日粮中添加益生菌饲料和虾青素益生菌饲料对文昌鸡生产性能、蛋品质、血液生化指标和抗氧化性能的影响,以菠萝皮渣为原料,红法夫酵母、植物乳杆菌和酿酒酵母为发酵菌种,设置3个处理组,试验I组( 90% 基础日粮 +10% 益生菌饲料)、试验Ⅱ组( 90% 基础日粮 +10% 虾青素益生菌生物饲料)和对照组(基础日粮),每组4个重复,每个重复10只文昌鸡(26周龄),开展为期8周的饲养试验。结果表明,2种生物饲料均可使料蛋比和血清中总胆固醇(TCHO)含量显著下降( p{<}0.05 ),并显著提高鸡蛋的蛋白高度和哈氏单位( p{<}0.05 );其中,虾青素生物饲料可显著增加蛋黄颜色和血清中高密度脂蛋白(HDL-C)含量( p{<}0.05 );但2种生物饲料对平均日采食量、产蛋率、蛋重、蛋壳厚度、蛋形指数、蛋黄比例和血清中谷丙转氨酶(ALT)、谷草转氨酶(AST)、三酰甘油(TG)和低密度脂蛋白(LDL-C)含量均没有显著影响( p{>}0.05 )。2种生物饲料均能显著增加血清中过氧化氢酶(CAT)和超氧化物歧化酶(SOD)的活性,提高总抗氧化能力(T-AOC),降低丙二醛(MDA)含量( p{<}0.05 ),表现出较好的抗氧化能力,且虾青素生物饲料的抗氧化作用明显强于益生菌生物饲料,2种生物饲料均能对文昌鸡生产性能、蛋品质和免疫力产生有利影响。

关键词益生菌发酵;红法夫酵母;虾青素;生物饲料;文昌鸡 中图分类号S533 文献标识码A DOI: 10.12008/j.issn.1009-2196.2025.02.018

Application of Astaxanthin Probiotic Biological Feed in Wenchang Chickens

QIAO Huahua' YANG Jinsong' TAN Haisheng2 DOU Ying' LU Tianyu' ZHAO Songsong

(1. College of Food Science and Engineering,Hainan University,Haikou,Hainan 570228, China; 2. Collge of Materials Science and Engineering, Hainan University, Haikou, Hainan 570228, China)

AbstractTo studythe effectsof adding probioticfeed and astaxanthin probioticfeed tothe diet on theproduction performance, egg quality, blood biochemical indicators, and antioxidant performance of Wenchang chickens, pineapple peel residue was used as theraw material, and Phaffia rhodozyma,Lactobacillus plantarum,and Saccharomyces cerevisiae were used as fermentation bacteria. Thre treatment groups were set up, including test group I ( 90% basic diet+ 10% probiotic feed), test groupII( 90% basic diet+ 10% astaxanthin probiotic biological feed), and control group (basic diet). Each group had four replicates, and ten Wenchang chickens (26 weeks old) were fed for eight weeks. The results revealed that two kinds of biological feed significantly reduced the feed-to-egg ratio and the TCHO content in chicken serum (p{<}0.05) and significantly increased the albumen height and Haugh unit of eggs (p{<}0.05) .Astaxanthin biologicalfeed remarkably increased the color of egg yolks and the HDL-C content in chicken serum (p{<}0.05) ,but feding two kinds of biological feed had no significant effect on the average daily feed intake,egg production rate, egg weight, eggshell thickness, egg shape index, egg yolk ratio, protein ratio, ALT, AST, TG, or LDL-C content in chicken serum (p>0.05) . Both types of biological feed can significantly increase the activity of CAT and SOD in the serum, improve the T-AOC, reduce the MDA content in the serum, and exhibit good antioxidant ability (p{<}0.05) .Moreover, the antioxidant effect of the astaxanthin biological feed was significantly higher than that of the probiotic biological feed. Both kinds of biological feed could have beneficial effects on the production performance, egg quality,and immunity of Wenchang chickens.

Keywords probiotic fermentation; Phaffia rhodozyma; astaxanthin; biological feed; wenchang chicken

菠萝皮渣是一种富含不溶性纤维、果胶、单糖和蛋白质的原材料,含有大量的微量营养素,如维生素、矿物质和酚类化合物。利用菠萝废料的最佳方法是将其转化为有价值的产品,如动物饲料,菠萝皮渣可作为良好的消化饲料,因为它们富含纤维并且可以用作动物如家禽的能量来源,而饲料的质量可以通过微生物发酵来提高,并使其对动物更具吸引力。许多研究表明,菠萝皮渣可作为微生物的发酵基质,以及培养细菌的良好营养素提取物"。目前,动物饲料成本的增长趋势促使科学家寻找廉价的替代资源,使用新技术提高饲料资源的营养价值。研究表明,用来自农业废物发酵的生物饲料替代传统饲料,可改善反刍和非反刍动物的营养物质消化率、生长性能和肠道健康2。

乳酸菌是构成生物饲料中最大的微生物种群,在动物肠道中,乳酸菌产生的乳酸、过氧化氢、罗伊素和罗伊环素,可防止肠道病原微生物的生长,延长饲料储存时间3。乳酸菌还可以提高肉鸡的免疫和抗氧化能力,从而提高肉鸡的肉质。酿酒酵母菌是单细胞的真核微生物,可生产酶、游离核苷酸、B族维生素和氨基酸以及动物生长所需的蛋白质等有益物质。酵母细胞壁中含有葡聚糖和甘露糖,葡聚糖可以增强巨噬细胞活性和促进免疫器官发育,从而提高机体的免疫性能。酿酒酵母菌能够耐受较低的环境pH,与乳酸菌组合使用时,可以弥补乳酸菌在低 pH 环境中生长代谢受到的抑制。发酵过程中,酵母菌可以促进菌体蛋白的生物合成,提高饲料粗蛋白含量,发酵产物能够刺激消化纤维素的细菌增殖,提高细菌活性,促进其对纤维素的分解,降低饲料中粗纤维含量。此外,菌体本身富含多种营养成分,如烟酸、B族维生素、谷胱甘肽等,可改善饲料品质。虾青素最常见的用途是作为膳食补充剂、食品工业中的着色剂和营养产品。虾青素是一种天然色素,被称为叶黄素类胡萝卜素,具有多种生物活性。由于其良好的清除自由基的能力,虾青素在食品、饲料、化妆品、保健品和制药工业中具有广泛的应用。虾青素及其产品饲喂动物可提高动物的免疫力、着色力,同时也能促进抗体的产生,增强动物的免疫。来自红法夫酵母的类胡萝卜素已经在家禽业中使用多年,主要用于鸡蛋和肉类着色"。动物不能合成类胡萝卜素,它们必须从藻类和植物中获得这些色素。动物饲料中补充虾青素可以诱导肠道菌群平衡,其可提高吸收质量并有助于高分子量蛋白质的降解。虾青素可储存在鸡冠、蛋黄及鸡的各种组织中。此外,虾青素在家禽组织中的分布受多种因素如饮食来源、性别和动物品系的影响?。本研究拟通过文昌鸡喂养实验,掌握菠萝皮渣发酵生产虾青素益生菌生物饲料的关键技术,研制出符合动物生长需要的全营养生物饲料,为农副品的加工技术和虾青素的应用提供理论与实践的指导。

1 材料与方法

1.1 材料

以菠萝皮渣为原料,采用红法夫酵母、酿酒酵母和植物乳杆菌为发酵菌种。菠萝皮渣来源于海口水果市场。红法夫酵母,由海南大学食品科学与工程实验室保藏并通过诱变选育获得。植物乳杆菌和酿酒酵母由海南大学是食品科学与工程学院分离纯化并保藏。

1.2方法

1.2.1发酵液准备益生菌生物饲料采用半固态发酵。其中,酿酒酵母:植物乳杆菌的比例为 1: 1,接种量为 5% ,发酵 48 h 后,过滤得到固态饲料,烘干备用。酿酒酵母和植物乳杆菌得到的发酵液在 121 °C ,101 kPa 的条件下进行 20\;min 的灭菌处理后即为红法夫酵母。

虾青素生产发酵:发酵过程接人 8% 的红法夫酵母种子液,在 22.5 °C 、 180~r/min 的摇床中好氧发酵 108~h

虾青素益生菌生物饲料为益生菌生物饲料和红法夫酵母发酵 108 ~h~ 后得到的发酵液混合并烘干所得,试验研制得到的虾青素益生菌生物饲料约含虾青素为 0.97%

1.2.2试验设计选取120只26周龄蛋鸡,健康状况良好和体重均相似的文昌鸡为研究对象。随机分为3组(对照组,试验I组和试验Ⅱ组),每组4个重复,每个重复10只鸡。

3个处理组:对照组,基础日粮;试验I组,90% 基础日粮 +10% 益生菌饲料;试验Ⅱ组, 90% 基础日粮 +10% 虾青素益生菌生物饲料。

实验中基础日粮参照NRC(1994)的饲养标准和我国《鸡饲养标准》(NY/T33—2004),玉米一豆粕基础日粮见表1。

| 原料 | 含量/% | 营养水平 | 含量/% |

| 玉米 | 61.00 | 代谢能/(MJ·kg") | 11.29 |

| 豆粕 | 22.40 | 粗蛋白 | 16.50 |

| 石粉 | 8.50 | 钙 | 3.50 |

| 麸皮 | 2.50 | 总磷 | 0.60 |

| 豆油 | 0.60 | 有效磷 | 0.32 |

| 预混料 | 5.00 | 赖氨酸 | 0.75 |

| 合计 | 100.00 | 蛋氨酸 | 0.34 |

注:预混料为每千克全价料提供:VA8000IU, VD_{3} 1600\ IU ,VE5IU, VK\ 0.5\ mg , VB_{12} 0.004~mg ,硫胺素0.8~mg ,核黄素 2.5~mg ,泛酸 2.2~mg ,烟酸 20~mg ,吡哆醇 3~mg ,生物素 0.10~mg ,叶酸 0.25~mg ,胆碱 500~mg ,锰 Mn~60~mg ,碘 ~I~0.35mg ,铁Fe 60~mg ,铜 Cu~8~mg ,硒 \operatorname{Se}0.3\;mg ,锌 Zn~80~mg 。粗蛋白、钙、总磷为实测值,其余为计算值。

1.2.3饲养管理研究在三沙大海蓝生态农业科技有限公司进行。在正式试验开始前,先进行为期4周的预试验,预试验期间各组统一饲喂基础日粮。在预试验结束,对照组继续饲喂基础饲料,试验I组和试验Ⅱ组分别饲喂调配好的复合饲料,正式试验饲喂8周。试验采用多层笼养,自由采食、饮水,每天光照 16 h ,温度保持在 15~22°C ,湿度保持在 30%~50% ,自然通风,采用常规免疫消毒程序。

1.2.4指标测定与方法

1.2.4.1生产性能的测定每天记录产蛋数,每周末固定时间对剩余的饲料进行称重。计算平均日采食量、产蛋率和料蛋比。

产蛋率 = 总蛋数/总鸡数 x100%

平均日采食量 \begin{array}{r}{-((\triangledown)/(\mathbf{\sigma)})=(\begin{array}{r l r}\end{array})}\end{array} (每周每个重复喂料量一每周每个重复剩料量)/重复组鸡只数/7

料蛋比 = 试验期内每个重复耗料总量/试验期每个重复产蛋总重

1.2.4.2蛋品质的测定正式试验结束时,每个重复随机挑选6枚鸡蛋进行蛋品质的测定。

蛋黄重量、蛋白重量和蛋重:采用电子分析天平进行测定。

蛋黄比例 = 蛋黄重量(g)/蛋重(g) x100% 蛋白比例 \lvert= 蛋白重量(g)/蛋重(g) x100%

蛋形指数:用游标卡尺测量蛋的纵径与横径,蛋形指数 \backslash= 纵径/横径。

蛋黄颜色(DSM蛋黄比色扇):蛋黄颜色是按照罗氏比色扇划分等级,数值为1\~16,数值越大表明蛋黄颜色越深。

蛋壳厚度:使用游标卡尺进行测量,测定前先去除蛋壳的内外膜,测量过程中对蛋壳的钝端、锐端和中间部分分别进行测量,计算出平均值。

哈氏单位(HU):鸡蛋称量后,摊在平面上,用千分尺立即测量环绕在蛋黄周围的蛋白高度,哈氏单位由蛋白高度与鸡蛋重量共同组成。

式中: h 为测量蛋品摊在平台上的蛋白高度\mathbf{mm} ); w 为测量蛋品整蛋的质量(g)。

1.2.4.3血清生化指标和抗氧化性能的测定正式试验结束时,每个重复随机选1只鸡,禁食12~{h} ,只供饮水,用真空采血管从心脏采血,于4500~r/min 离心 5~min ,上清液置于 -20 °C 冰箱中保存备用。血清送至海南大学校医院进行血液生化指标的测定。文昌鸡血清中谷胱甘肽过氧化物酶(GSH \mathbf{\nabla}*Px )活性、过氧化氢酶(CAT)活性、超氧化物歧化酶(SOD)活性、总抗氧化能力(T-AOC)以及丙二醛(MDA)含量均使用南京建成生物工程研究所试剂盒测定。

1.2.5统计分析试验数据使用SPSS26.0软件进行单因素方差分析和Duncan法多重比较。结果以(平均数 ± 标准误)表示。差异显著( p{<}0.05 差异不显著( p{>}0.05

2 结果与分析

2.1生物饲料对文昌鸡生产性能的影响

两种生物饲料对文昌鸡平均日采食量、产蛋率和料蛋比的影响见表2。由表2可知,与对照组相比,试验I组和试验Ⅱ组的料蛋比显著下降p{<}0.05 ),分别下降了 9.15% 和 7.45% ,但是2个试验组之间料蛋比差异不显著( p{>}0.05 )。试验I组的平均日采食量和产蛋率最高,相比对照组和试验Ⅱ组,平均日采食量分别提高了 0.42% 和2.78% ,产蛋率分别提高了 1.35% 和 0.66% ,但3个处理组平均日采食量和产蛋率差异均不显著p{>}0.05

| 项目 | 平均日采食/(g·d-l)产 产蛋率/% 料蛋比/% |

| 对照组 | (107.90±7.44) (80.38±0.48) (3.46±0.10) a |

| 试验I组 | (108.35±6.13) (81.03±0.65) (3.17±0.09) b |

| 试验Ⅱ组 | (105.42±6.06) (80.04±0.60) (3.22±0.11) b |

2.2益生菌生物饲料对文昌鸡蛋品质的影响

由表3可知,试验Ⅱ组的蛋黄颜色显著高于试验I组和对照组( p{<}0.01 ),相比试验I组和对照组,试验Ⅱ组的蛋黄颜色分别提高了 31.36% 和

35.30% ,但是试验I组和对照组蛋黄颜色差异不显著( p{>}0.05 )。2个试验组的哈氏单位均显著高于对照组( p{<}0.01 ),相对于对照组,试验I组和Ⅱ组的哈氏单位分别增加 3.94% 和 4.34% ,但是2个试验组之间差异不显著( p{>}0.05 )。与对照组相比,2个试验组的蛋白高度均显著提高( p{<}0.05 ),试验I组和试验Ⅱ组的蛋白高度分别增加 7.37% 和 6.47% ,但是2个试验组的蛋白高度差异不显著( p{>}0.05 )。由表3分析可知,3个处理组在蛋重、蛋壳厚度、蛋形指数、蛋黄比例和蛋白比例上差异均不显著( p{>}0.05 )。

| 理化指标 | 蛋重/g | 蛋黄颜色 | 哈氏单位 | 蛋白高度/mm |

| 对照组 | (49.40±2.83) | (11.33±0.58)b | (68.59±0.21)b | (4.48±0.13) b |

| 试验I组 | (49.94±4.94) | (11.67±1.15) b | (71.29±0.89) a | (4.81±0.16) a |

| 试验Ⅱ组 | (48.46±3.72) | (15.33±0.58)a | (71.57±1.03) a | (4.77±0.08) a |

| 理化指标 | 蛋形指数 | 蛋黄比例/% | 蛋白比例/% | 蛋壳厚度/mm |

| 对照组 | (1.28±0.02) | (30.55±0.43) | (58.76±0.34) | (0.31±0.02) |

| 试验I组 | (1.26±0.03) | (30.08±0.56) | (58.85±0.42) | (0.33±0.01) |

| 试验Ⅱ组 | (1.30±0.01) | (30.85±0.46) | (58.17±0.44) | (0.32±0.02) |

2.3生物饲料对文昌鸡血液生化指标的影响

通过血液生化指标可以间接了解到饲喂不同饲料的文昌鸡的生长发育情况,并且判断文昌鸡是否患病。从表4知,2个试验组血清中ALT和AST水平均有所下降,但含量差异不显著p{>}0.05 )。相较于对照组,2个试验组文昌鸡血清中GLU和TG含量均下降,但3个处理组血清中GLU和TG含量差异不显著( p{>}0.05 )。与对照组相比,2个试验组鸡血清中TCHO含量均显著下降( p{<}0.05 ),较对照组试验I组和Ⅱ组分别降低了 29.51% 和 45.76% ,但2个试验组血清中TCHO含量差异不显著( p{>}0.05 )。试验组Ⅱ组血清中HDL-C含量相较于对照组显著增加了 33.33% p{<}0.05 ),而与对照组相比,试验I组血清中HDL-C含量增加了 15.45% ,但试验I组和对照组HDL-C含量差异不显著( p{>}0.05 )。与对照组相比,2个试验组血清中LDL-C含量分别降低了 8.47% 和10.17% ,但3个处理组间差异不显著( p{>}0.05 )。

| 项目 | 谷丙转氨酶 ALT/(U·L) | 谷草转氨酶 AST/(U·L-) | 葡萄糖GLU /(mmol·L-) | 三酰甘油TG /(mmol·L-1) | 总胆固醇 TCHO /(mmol·L-1) | 高密度脂蛋白 胆固醇HDL-C胆固醇LDL-C | 低密度脂蛋白 |

| 对照组 | (7.67±1.53) | (265.67±31.50) | (13.73±1.9) | (2.12±0.27) | (3.95±0.38) a | /(mmol·L-) (1.23±0.18) b | /(mmol·L-1) (0.59±0.15) |

| 试验I组 | (7.33±2.52) | (261.67±21.55) | (13.30±1.27) | (2.09±0.20) | (3.05±0.34) b | (1.42±0.15) ab | (0.54±0.14) |

| 试验Ⅱ组 | (7.00±2.00) | (254.33±30.50) | (11.45±2.32) | (2.08±0.33) | (2.71±0.50) b | (1.64±0.22) a | (0.53±0.10) |

2.4生物饲料对文昌鸡抗氧化性能的影响

由表5可知,在基础日粮中添加益生菌生物饲料和虾青素生物饲料后,与对照组相比,试验Ⅱ组GSH-PX、SOD、T-AOC和CAT活性分别提高了8.99% , 31.73% 46.42% 和 27.90% ,MDA含量下降了 30.45% ,差异显著( p{<}0.05 )。与对照组相比,试验I组的GSH-PX、SOD、T-AOC和CAT 活性分别提高了 2.54% 、 25.00% 、 21.01% 和 16.31% ,MDA含量下降了 17.77% ,除GSH-PX活性不显著外( p{>}0.05 ),其他4个指标均差异显著( p{<}0.05

| 项目 | 谷胱甘肽过氧化物 (GSH-PX)/(U·mL-1) | 超氧化物歧化酶 (SOD)/(U·mL-1) | 总抗氧化能力 (T-AOC)/(U·mL-1) | 过氧化氢酶 (CAT)/(U·mL-1) | 丙二醛 (MDA)/(nmol·mL-) |

| 对照组 | (1 732.13±49.00) b | (221.41±27.84) b | (10.90±0.73)c | (44.38±2.02) c | (6.47±0.50) a |

| 试验I组 | (1 776.20±45.70) b | (276.77±20.39) a | (13.19±0.44) b | (51.62±2.52)b | (5.32±0.27) b |

| 试验Ⅱ组 | (1 887.84±64.28)a | (291.67±21.70) a | (15.96±0.52) a | (56.76±3.00) a | (4.50±0.36)c |

3 讨论与结论

3.1讨论

3.1.1生物饲料对文昌鸡生产性能的影响饲料中的大分子物质不能直接被蛋鸡消化吸收,饲料经益生菌发酵后,大分子物质转化为小分子物质,可以提高饲料的利用率。虾青素具有较强的抗氧化、清除自由基、抗炎和抗菌等作用,虾青素的这些作用有助于提高畜禽的抗病能力,以及促进畜禽生长性能的潜能"。本试验中,饲喂益生菌生物饲料和虾青素益生菌饲料均可使料蛋比显著下降,提高蛋鸡对饲料的转化率。但2个试验组与对照组相比,平均日采食量和产蛋率差异不显著。

张水晶2的研究表明,在蛋鸡基础日粮中添加益生菌制剂,可显著提高蛋鸡的生产性能,降低料蛋比,提高蛋鸡抵抗能力。白建3研究发现,在日粮中添加虾青素能增加产蛋率,减少平均日采食量和料蛋比。这些结果与本试验研究一致,而这可能与益生菌生物饲料对肠道发挥的积极作用有关。益生菌在鸡肠道中与致病微生物竞争附着点和营养物质,从而抑制有害菌的生长,提高了饲料转化率,进而提高了家禽生产性能[4],生产性能的提高还可能和益生菌生物饲料中多种抗营养因子含量下降和消化酶活性增强有关[引]。而虾青素生物饲料提高鸡的生产性能可能是虾青素的抗氧化作用提高了饲料营养成分的利用率[16]。但是,益生菌生物饲料和虾青素生物饲料对家禽生产性能并不一定产生积极影响。一些研究表明,在基础日粮中添加益生菌生物饲料对蛋鸡的生长性能几乎没有显著影响,而是当益生菌饲料的添加量达到了一定浓度才能产生影响[7-1]。Tapingkae等[9连续12 周在饲料中添加不同浓度的红法夫酵母,结果表明,红法夫酵母对蛋鸡采食量、日产蛋量、蛋重均无显著影响。除此以外,蛋鸡的生产性能还受品种、饲料营养、温度、光照时间和饲养管理水平等多种因素的影响,而生物饲料添加量不同也可能产生不同的效果。

3.1.2生物饲料对文昌鸡蛋品质的影响益生菌生物饲料可以改善肠道健康,增强蛋鸡对营养物质的吸收来提升蛋品质2]。虾青素作为天然色素具有极强的着色作用和抗氧化性,在家禽养殖中常被作为饲料添加剂。益生菌生物饲料降低动物肠道pH,可以溶解更多的钙和磷,促进蛋壳中钙沉淀,对蛋壳质量产生一定的积极影响。在本试验中,2个试验组的蛋壳厚度均高于对照组,但3个处理组间蛋壳厚度差异不显著。

蛋黄的颜色是消费者主要关心的问题,由于鸡蛋在形成过程中,家禽经过消化作用,吸收后的色素以游离状态进人血液,并随血液循环进人蛋黄等组织,再次转化为棕油酸二酯并沉积下来,使蛋黄呈现出深红色2。由于产蛋母鸡自身不能合成类胡萝下素,因此蛋黄颜色依赖于日常饲粮中的脂溶性色素[22]。本试验中,益生菌生物饲料的蛋黄颜色相比对照组较高,但是2组之间的差异不显著,而虾青素生物饲料的蛋黄颜色相较于其他2组均显著提高。在生物体内,虾青素作为一种非维生素A源的类胡萝卜素的色素,常常以棕油酸二酯等形式存在,在蛋黄中具有较好的着色作用,这可能是本研究中虾青素生物饲料能显著改善蛋黄的原因。研究发现,蛋黄颜色随着日粮中虾青素浓度的增加而线性增加[3]。

蛋白高度和哈氏单位是重要的蛋品质评价指标。哈氏单位可以度量蛋白的稳固性,其值越大越好,哈氏单位低的蛋白较稀,哈氏单位越大表明鸡蛋更新鲜,有更厚、更黏的蛋白{24]。本试验中,与对照组相比,益生菌生物饲料和虾青素生物饲料显著提高了蛋白高度和哈氏单位。蛋白高度和哈氏单位作为鸡蛋质量衡量标准,与蛋白质合成以及蛋黄中水分转移有关2引]。除此以外,蛋白高度和哈氏单位的变化受家禽电解质平衡的影响,蛋白高度的增加与二价阳离子含量增加有关26,这可能是日粮中添加益生菌生物饲料改善了肠道菌群动态平衡,使家禽形成良好的肠道微生物环境,促进对阳离子的吸收。

3.1.3生物饲料文昌鸡血液生化指标的影响通过血液生化指标可以了解到家禽体内物质代谢变化和蛋鸡生长发育的情况,还可以作为判断蛋鸡是否患有疾病的依据。肝脏作为人体内最大的腺体,在营养物质的消化和转化中起着至关重要的作用,同时,它还参与免疫、机体保护、凝血因子合成等生理功能。研究表明,ALT和AST参与家禽体内氨基酸代谢,为肝脏代谢异常的标志,当肝细胞受损时,ALT和AST水平升高[27]。在本试验中,日粮中添加益生菌生物饲料和虾青素生物饲料对血清中ALT和AST水平的影响没有达到显著水平,这说明益生菌生物饲料和虾青素生物饲料没有对文昌鸡产生不利影响。

血液中TG含量异常,动物发生各种疾病的概率提高,TCHO含量过高,易使动物患心血管疾病。适量降低TCHO和TG可以预防心血管疾病。益生菌能够通过发酵将动物肠道中碳水化合物转化为丙酸,丙酸能够抑制肝脏TCHO 的合成[28]。益生菌还可以使更多的胆固醇用于胆汁酸合成,来调控血清胆固醇含量2"。动物研究表明,在饮食中添加虾青素可以防止体重增加,降低血浆中TG 和TCHO 水平[30]。虾青素是唯一能穿过血脑和视网膜屏障的类胡萝卜素,作为一种优良的抗氧化剂,能够增强机体免疫力,消除自由基的产生,它也被用于治疗脑损伤和心血管疾病。TG和TCHO都可以参与家禽体内脂质代谢。在本研究中,日粮中添加益生菌生物饲料和虾青素生物饲料可以使蛋鸡血清中TCHO含量显著下降。2个试验组中的生物饲料可以使TG含量出现一定程度下降,但是影响不显著,这可能与饲喂时间和饲喂环境有关。HDL-C可以将多余的胆固醇从组织中运输回肝脏,而LDL-C可以将胆固醇从肝脏运输到身体的各个器官。与对照组相比,虾青素生物饲料可以显著提高文昌鸡血清中HDL-C含量,而益生菌生物饲料提高了血清中HDL-C含量,但是差异不显著。与对照组相比,日粮中添加益生菌生物饲料和虾青素生物饲料均可以降低血液中LDL-C含量,但是3个处理组文昌鸡血清中LDL-C含量差异均不显著。

3.1.4生物饲料对文昌鸡抗氧化性能的影响细胞内的抗氧化酶,如SOD、CAT和GSH- \mathbf{\nabla}*Px ,以及非酶抗氧化剂,如VC、VE以及多酚,一旦SOD催化超氧阴离子自由基转化为过氧化氢,CAT或GSH-Px 进一步将过氧化氢还原为水[31]。如果这些防御机制受到干扰,就会导致活性氧(ROS)产生和清除之间的不平衡,从而导致氧化应激,高水平的氧化应激可导致细胞膜的破坏、脂质氧化和DNA损伤[32]。体外和体内研究表明,益生菌具有抗氧化潜力,单独食用益生菌或补充益生菌的食物可以减少氧化损伤、清除自由基33]。虾青素由于独特的化学性质而具有较高抗氧化活性,不仅通过强抗氧化活性直接和间接作用于多种生物防御,还由于其共轭双键及其末端极性基团影响线粒体膜,通过与胰岛素信号传导机制相似的机制影响线粒体膜和膜蛋白的功能34]。有报道称,虾青素可以抑制脂质过氧化物的形成并提高糖化物中抗氧化酶状态35。

本试验结果显示,在文昌鸡日粮中添加益生菌生物饲料和虾青素生物饲料,可以显著提高SOD、GSH- \mathbf{\nabla}*Px 、CAT及T-AOC的活性,降低血清中MDA的含量,而饲喂虾青素益生菌生物饲料对文昌鸡的抗氧化性能效果最好。丁小青等[36]研究发现,发酵饲料可以使鸡血清中GSH- \mathbf{\nabla}*Px SOD和CAT活性显著提高,MDA含量显著降低。陈庆达等37研究表明,发酵后的豆粕可以显著提高血清CAT 活性,降低 MDA 含量。吴斯诺[38]研究发现,虾青素组MDA的含量显著低于对照组,T-AOC、SOD和GSH- \mathbf{\nabla}*\mathbf{Px} 活性均显著高于对照组。而陈磊3的研究进一步表明,日粮中添加虾青素不仅提高了GSH-Px和SOD的活性,降低了MDA的含量,且抗氧化性能和浓度呈现出了明显的线性剂量效应关系。

3.2结论

饲喂益生菌生物饲料和虾青素益生菌饲料均可使料蛋比显著下降,以及使鸡蛋的蛋白高度和哈氏单位显著提高,饲喂虾青素生物饲料的蛋黄颜色相较于其他2组均显著提高。但饲喂2种生物饲料对平均日采食量、产蛋率、蛋重、蛋壳厚度、蛋形指数、蛋黄比例和蛋白比例均未产生显著影响。因此,2种生物饲料均能对文昌鸡生产性能和蛋品质产生有利影响。通过血液生化指标的研究表明,2种生物饲料也在提高文昌鸡免疫力,改善健康方面发挥了积极作用。抗氧化性能的研究表明,2种生物饲料均表现出较好的抗氧化能力,且虾青素生物饲料的抗氧化作用明显强于益生菌生物饲料。

参考文献

[1]Bhatia S K, Mehariya S, Bhatia R K, et al. Wastewater based microalgal biorefinery for bioenergy production: Progress and challenges[J]. Science of the Total Environment, 2020, 751: 141 599.

[2]Saeed M, Kamboh A A, Chen H. Promising future of citrus waste into fermented high-quality bio-feed in the poultry nutrition and safe environment[]. Poultry Science, 2024, 103.

[3]Hou C, Zeng X, Yang F, et al. Study and use of the probiotic Lactobacillus reuteri in pigs: a review[J]. Journal of Animal Science and Biotechnology, 2015, 6.

[4]Hossain M M, Yang C J. Effect of fermented water plantain on growth performance, meat composition, oxidative stability, and fatty acid composition of broiler[J]. Livestock Science, 2014, 162: 168-177.

[5]Elghandour M M M Y, Tan ZL, Abu Hafsa S H, et al. Saccharomyces cerevisiae as a probiotic feed additive to non and pseudo-ruminant feeding: a review[J]. Journal of Applied Microbiology, 2020,128.

[6] Jeong J S, Kim I H. Effect of astaxanthin produced by Phaffia rhodozyma on growth performance, meat quality, and fecal noxious gas emission in broilers[J]. Poultry Science, 2014, 93(12): 3 138-3 144.

[7]Gervasi T, Pellizzeri V, Benameur Q, et al. Valorization of raw materials from agricultural industry for astaxanthin and β -carotene productionby Xanthophyllomyces dendrorhous[J]. Natural Product Research, 2018, 32: 1 554-1 561.

[8]Pertiwi H, Nur Mahendra M Y, Kamaludeen J. Astaxanthin as a potential antioxidant to improve health and production performance of broiler chicken[J]. Veterinary Medicine International, 2022: 2022.

[9]郭超炫,刘鹏,彭子淳,等.益生菌发酵饲料在太行鸡养 殖上的应用与展望[].北方牧业,2023(17):18.

[10]Raza S H A, Naqvi S R Z,Abdelnour S A, et al. Beneficial effects and health benefits of Astaxanthin molecules on animal production: A review[J]. Research in Veterinary Science, 2021, 138: 69-78.

[11]石阳,井锶源,王晓萱,等.虾青素的生物学功能及其在 畜禽生产中的应用[J].动物营养学报,2023,35(12):7617- 7 624.

[12]张水晶.益生菌对蛋鸡生产性能的影响[].畜牧兽医科学, 2020(21): 18-29.

[13]白建.日粮添加虾青素对蛋鸡生产性能的影响[].中国饲 料,2020(9):64-68.

[14] Mathivanan R, Selvaraj P, Nanjappan K. Feeding of fermented soybean meal on broiler performance[J]. International Journal of Poultry Science 2006, 5: 868-872.

[15] Li Y, Guo B, Wu Z, et al. Effects of fermented soybean meal supplementation on the growth performance and cecal microbiota community of broiler chickens[J]. Animals, 2020, 10.

[16]付兴周,路志芳,李东.虾青素复合添加剂对肉鸡生长性 能及肉质的影响[J].畜牧与兽医,2017,49(1):27-30.

[17]Bonsu F R K, Donkoh A, Osei S A, et al. Direct-fed microbial on the health status, productive performance and internal egg characteristics of layer chickens under hot humid environmental conditions[J]. African Journal of Agricultural Research, 2014, 9: 14-20.

[18] Gardiner G E, Casey PG, Casey G D, et al. Relative ability of orally administered lactobacillus murinus to predominate and persist in the porcine gastrointestinal Tract[J]. Applied and Environmental Microbiology, 2004, 70: 1 895-1 906.

[19] Tapingkae W, Panyachai K, Yachai M, et al. Effects of dietary red yeast (Sporidiobolus pararoseus) on production performance and egg quality of laying hens[J]. Journal of animal physiology and animal nutrition, 2018, 102: e337-e344.

[20] Park J H, Song T H, Kim IH. Egg production, egg quality, and cecal microbial populations of layersfed diets supplemented with fermented phytogenic feed additive[J]. Turkish Journal of Veterinary & Animal Sciences, 2016, 40: 660- 666.

[21]范志勇,沈静玲,贺建华,等.家禽产品着色的原理及应 用[].中国家禽,2004(18):29-30.

[22]Karadas F, Grammenidis E, Surai P F, et al. Effects of carotenoids from lucerne, marigold and tomato on egg yolk pigmentation and carotenoid composition[J]. British Poultry Science, 2006, 47: 561-566.

[23] Akiba Y, Sato K, Takahashi K, et al. Pigmentation of egg yolk with yeast phaffia rhodozyma containing high concentration of astaxanthin in laying hens fed on a low-carotenoid diet[J]. Journal of Poultry Science, 2000, 37: 77-85.

[24]李小利.哈氏单位是检验鸡蛋品质的重要指标[]].检验检 疫学刊,2013,23(2):48-49+72.

[25] Lei K Y, Li YL, Yu D, et al. Influence of dietary inclusion of Bacilus licenjformis on laying performance gg qualty. antioxidant enzyme activities, and intestinal barrier function of laying hens[J].Poultry science, 2013, 92(9): 2 389-2 395.

[26]Sauveur B, Rocard J M. Delayed thinning of thick egg white during storage in eggs produced by acidotic hens. [J]. Annales De Biologie AnimaleBiochimie Biophysique,1976,16: 145-153.

[27]李晓刚,孟竞尧,唐淼梁,等.开食料中添加不同形式赖 氨酸对哺乳期羔羊生长性能和血清生化指标的影响[]. 饲料研究,2021,44(5):1-4.

[28]王美菊,马萍,王焱,等.复合益生菌制剂对蛋鸡生产性 能、血清生化指标及蛋品质的影响[J].中国饲料,2023, (19): 76-79.

[29]于冬玲,廖新良,刘启宏,等.益生菌对蛋鸡生产性能、蛋 品质和血液生化指标的影响[J].中国饲料,2018,(16): 32-36.

[30]Xia W, Tang N, Varkaneh H K, et al. The effects of astaxanthin supplementation on obesity,blood pressure, CRP,glycemic biomarkers, and lipid profile: A meta-analysis of randomized controlled trials[J].Pharmacological Research, 2020: 105 113.

[31] Kale M K, Rathore N, John S, et al. Lipid peroxidative damage on pyrethroid exposure and alterations in antioxidant status inrat erythrocytes:a possible involvement of reactive oxygen species[J]. Toxicology Letters, 1999, 105(3): 197- 205.

[32]Chen Y, Dong B, Qu H, et al. Evaluating the Effects of replacing Alfalfa with Broussonetia papyrifera branch/leaf powder on growth and serum indicators in Dezhou donkeys[J]. Animals, 2023, 14.

[33] Mishra V, Shah C, Mokashe N U, et al. Probiotics as potential antioxidants: a systematic review[J]. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2015,63 14: 3 615-3 626.

[34] Kishimoto Y, Tani M, Uto-Kondo H, et al. Astaxanthin suppresses scavenger receptor expression and matrix metalloproteinase activity in macrophages[J]. European Journal of Nutrition, 2010, 49: 119-126.

[35] Nishigaki I, Rajendran P, Venugopal R, et al. Cytoprotective role of astaxanthin against glycated protein/iron chelate-induced toxicity in human umbilical vein endothelial cells[J]. Phytotherapy Research, 2010, 24.

[36]丁小青,侯艳彬,姚垒,等.生物发酵饲料对仙居鸡产蛋 性能、蛋品质及血清生化指标的影响[川].中国畜牧杂志, 2020, 56(9): 113-118.

[37]陈庆达,柯芙容,詹活活,等.湿性发酵豆粕对蛋鸡生产 性能、蛋品质、血清抗氧化功能及粪便成分的影响[叮中 国农学通报,2014,30(35):42-47.

[38]吴斯诺.虾青素对太行鸡生产性能、蛋品质、抗氧化能力 和免疫力的影响[D].保定:河北农业大学,2019.

[39]陈磊.虾青素对拜城油鸡生产性能、蛋品质、抗氧化性能 及免疫性能的影响[D].乌鲁木齐:新疆农业大学,2021.

天然橡胶种植土地按园地管理的科学性及行业管理优化对策

伍薇‧ 杨琳刘锐金 何长辉‧ 刘东 莫业勇(中国热带农业科学院橡胶研究所海南海口571101)

摘要天然橡胶几乎全部产自热带高大乔木一一三叶橡胶树(Heveabrasiliensis),具有工业原料、农产品、林产品等多重属性。《土地利用现状分类》明确将橡胶种植土地划定为园地,实际生产中,按照农业模式进行精细化管理。但在胶园更新采伐、造林设计、基础设施建设等事项上,与林业部门的管理权限有交叉。由于农业和林业生产管理所遵循的技术标准不同,当前天然橡胶行业管理中,在一定范围内存在更新采伐指标不足、连片采伐面积过小、初植密度要求过高、胶园基础设施建设审批程序复杂等问题。对此,提出构建农林协调管理机制、完善行业标准体系、优化行业管理体系等方面建议,以期为产业可持续发展提供科学参考。

关键词天然橡胶;农业特性;林业属性;园地管理;农林交叉管理中图分类号F326.12 文献标识码A DOI: 10.12008/j.issn.1009-2196.2025.02.019

Scientific Analysis of the Management Model of Rubber Plantations and Optimization Strategies for Industry Management

ei YANG Lin LIU Ruijin HE Changhui LIU Dong M( (Rubber Research Institute, Chinese Academy of Tropical Agricultural Sciences, Haikou, Hainan 571101, China)

Abstract Natural rubber is almost produced from the rubber tree (Hevea brasiliensis), a tall tree in the tropics that has multiple attributes, such as industrial raw materials, agricultural products, and forest products.The“ Current Land Use Classification" clearly demarcates rubber planting land as a plantation, and the production process is managed according to the agricultural model. However, there is overlap with the management authority of the forestry department in matters such as renewal logging, afforestation design, and infrastructure construction. Owing to the different technical standards followed by agricultural and forestry production management, there are some problems in the current industry management, such as the restrictions on renewal logging and limited contiguous logging areas, the high initial planting density requirement, and the complicated approval processes for the construction of rubber plantations. Given the confusion of cross-sectoral management between agriculture and forestry, the countermeasures and suggestions, such as building a coordinated management mechanism of agriculture and forestry, improving the industry-standard system, and optimizing the current industry management system, are proposed to provide a scientific reference for the sustainable development of the natural rubber industry.

Keywords natural rubber; agricultural characteristics; forestry properties; plantation management; cross-sectoral management between agriculture and forestry

土地利用现状分类是土地管理的基础性工作",是实施土地管理、动态监测和有效控制的重要依据。三叶橡胶树是唯一大规模商业化种植的产胶植物,属于典型的热带高大乔木,经过驯化栽培,其种植园按农业生产模式管理。成龄胶园每年均需施肥、病虫害防治,通过割胶这一日常性采收活动获取天然橡胶,这是橡胶园最重要的目的,木材是其副产品之一。国内历次全国土地调查都将橡胶种植土地按园地分类,橡胶种植业历来归属于农垦、农业农村部门管理,但在国家统计局出版的统计年鉴中,天然橡胶属于林产品。实际生产经营中,橡胶树砍伐指标获取、成片更新面积核定、胶园种植密度选择、胶园基础设施建设审批、生产保护区面积调整等方面,存在农林管理职能交叉的问题,呕待重新科学论证天然橡胶的农业特性和园地属性,厘清按农林交叉管理导致的冲突及其原因。本文拟对橡胶种植土地按园地管理的科学性进行系统性阐述,梳理现有农林交叉管理体系在胶园更新种植、胶园经济发展、胶园基础设施建设方面存在的问题,提出对策建议,为进一步规范天然橡胶行业管理提供思路。

1天然橡胶种植土地的园地属性再认识

2023年5月,自然资源部、国家林业和草原局联合发布了《关于以第三次全国国土调查成果为基础明确林地管理边界规范林地管理的通知》(自然资发〔2023〕53号),提出“将油茶等木本油料林、橡胶等工业原料林、核桃等干果经济林,由园地调整为林地”;同年11月,《关于印发<国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南 > 的通知》(自然资发〔2023〕234号),又明确将橡胶种植土地按园地管理。这表明,橡胶种植土地的利用现状分类仍存在一定的争议,还须进一步论证。

1.1从国家标准及相关法律法规看,橡胶种植土地归属为园地

《中华人民共和国土地管理法》将土地利用现状分类标准按照农用地、建设用地和未利用地分为3大类,国家标准《土地利用现状分类XGB/T21010一2017)依据土地的利用方式、用途、经营特点和覆盖特征等因素,按照主要用途对土地利用现状进行分类,在确保不重不漏的基础上,基本反映土地利用的现实情况。此标准明确了园地的定义和分类标准,园地是种植以采集果、叶、根、茎、汁等为主的集约经营的多年生木本和草本作物,覆盖度大于 50% 或每公顷株数达到合理株数 70% 的土地,包括用于育苗的土地;橡胶园为种植橡胶树的园地,与果园、茶园、桑园等列入园地范围。自然资源部印发的《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南》以下简称《分类指南》)参照此国家标准,也将橡胶种植土地列人“02园地——0203 橡胶园”分类中。

1.2从生产实践角度看,园地管理适合天然橡胶生产

1.2.1生产特征更符合农业部门橡胶树的生产管理依农时而定,具有典型的农业生产特性。与粮食、水果等农作物一样,具有地域性、季节性和周期性。与大多数果树生命周期相似,橡胶树生命周期包括苗期、幼树期、生产期和衰老期。我国橡胶树宜在春季气温回暖后定植,经过8a左右非生产期抚管,达到开割标准,进人长达25a以上的生产期。从种质资源、种苗、栽培与管理、资源综合开发利用、植物保护、农业投入、设施设备到产品加工、检验,农业农村部门牵头形成了系列标准和规范。橡胶树与主要果树类似,具有明显的年生产周期,进人生产期的橡胶树,一般在2月底到3月中上旬萌动抽叶;3月下旬,各植胶区生产期的成龄胶树陆续开割;11月底开始,各地逐步停割,每年有3\~4个月的停割期。为促进割胶生产,生产经营者每年会适时开展病虫害防控、施肥、除草等活动,确保更高产。

1.2.2橡胶园实施精细化管理三叶橡胶树原产于巴西亚马孙河流域,具有喜高温、高湿、静风和沃土的习性3,传统植胶区在 10°S~15°N^{[4]} 。马来西亚、泰国等主产国,将橡胶树按“作物"(crop)进行农业生产管理,橡胶种植基地称为橡胶园“rubberplantations”,而不是橡胶林(rubberforests);粮农组织(FAO)将天然橡胶归人到作物和畜产品(Crops and livestock products)的分类中。我国植胶区处于北半球热带和南亚热带季风区,属于非传统植胶区,满足橡胶树生长发育的基本要求,但与原产地和东南亚传统产胶国相比,明显处于劣势。通过长期的探索实践,我国形成了橡胶树热带北缘种植和生产技术规程,按照农业生产模式,开展胶园开垦、种苗繁育、定植、抚管、病虫害防治、割胶生产、杂草管理、施肥等活动。为了提高土地产出率和资源利用率,生产经营主体还需要调整种植密度和种植模式,发展林下经济和农林复合经营。胶园中需配套生产道路、生产性用房,与林业粗放化的近自然森林经营模式不同,在橡胶树全生命周期发展过程中,人工干预相对较多,橡胶园管理较为精细。

1.2.3生产有别于林业非木材产品生产橡胶树作为高大乔木,兼具林业属性。橡胶木是重要的实木锯材,海南省约3/4的实木锯材来自橡胶园。天然橡胶是绿色天然高分子负“碳足迹”工业原料,每生产1t天然橡胶能吸收17.5t的二氧化碳,在《林业及相关产品分类》(LY/T2987一2018)归属于07林产品采集品01天然橡胶。但与松香、生漆等非木材林产品相比,天然橡胶在种植密度、生产经营以及配套设施建设等方面存在差异。松树林生产以松木为主,松香为辅,采取 2\;490~ 4440株 /hm^{2} 的密植种植;漆树种类较多,大红袍金州红漆树、火焰子、野生漆树分别采取每公顷600、1650、900株的方格式栽种,生漆收获一年不足10次,管理相对粗放。根据《橡胶树栽培技术规程》(NY/T221—2016),橡胶树种植密度为420\~600株 /hm^{2} ,可根据小气候、土壤肥力、地形条件等适当调整。海南、云南等主产区经过多年产业调整,已极少采用密植种植方式,林业造林规程与天然橡胶生产习惯不相符。

1.3从产业功能来看,园地更贴合天然橡胶产业定位

天然橡胶作为工业原料,在国防工业、航空航天等方面具有不可替代性。2023年,我国进口天然橡胶630.4万t,较上年增 8.7% ;国内产量约89.7万t,占表观消费量比重仅 12.5% ,进口依赖程度不断提高。国内生产的核心功能是保障天然橡胶的有效供应,在稳产保供方面具有“压舱石”作用,是我国热区农业主导产业之一,主产区农民收人的主要来源。《关于建立粮食生产功能区和重要农产品生产保护区的指导意见》(国发〔2017]24号),明确了天然橡胶重要农产品的地位,并划定生产保护区120万 hm^{2} ,进一步强化橡胶园生产重要农产品的功能属性。农业和林业生产的侧重点不同,林业是维持人类生存环境与生态安全,侧重于生态效益",强调保护中生产,对粮食安全和重要农产品供给起补充作用;而农业在粮食和重要农产品供给安全中具有关键作用,以产品产出为导向,更强调生产中保护。天然橡胶作为重要农产品,生产目的是获取具有战略意义的工业原料、保障国民经济安全",若作为林地管理,侧重蓄水保土、调节气候、改善环境和提供林产品等主要功能,则会导致产业由侧重经济功能转为更加侧重生态功能,削弱天然橡胶供应能力,弱化其在热区产业主导地位和经济功能。因此,天然橡胶产业功能定位决定其更适宜园地管理模式。

1.4从管理体系看,天然橡胶生产属于农业行业

自新中国成立初期发展橡胶种植业以来,橡胶园一直按农业生产模式管理。1954年天然橡胶生产管理体制从林业部门转到农业部门,之后由农业和农垦部门管理,产区绝大部分市县区归属农业农村部门管理。中央层面,农业农村部负责全国天然橡胶行业管理,联合财政部、国家发展和改革委员会等部门设立天然橡胶良种良法补助、生产能力建设项目等支持政策,并将天然橡胶作为市场监测预警的农产品之一,推动天然橡胶企业“走出去”发展。各地将天然橡胶行业管理作为农业部门的法定职责",海南和云南由农业农村厅负责所在地区的行业管理,分别由热带作物处和下属单位农垦局负责,广东橡胶种植基地均在广东农垦,由广东省农业农村厅负责行业管理。在市县区层面,天然橡胶行业管理基本由农业农村局负责,如云南省西双版纳傣族自治州等州市归属农垦局管理,其中勐腊县在农业农村局下设橡胶技术推广站。马来西亚、泰国等天然橡胶主产国均成立橡胶局,分别归属种植和原产业部、农业与合作社部领导,负责管理本国的橡胶产业。

1.5从森林覆盖角度看,按园地管理无明显影响

在历次全国土地调查中,橡胶种植用地均归为园地,但各地均将橡胶园面积计人森林覆盖面积。以海南省为例,2023年省级统计年鉴显示,2022年末全省土地面积351.13万 hm^{2} ,林地面积116.1万 hm^{2} ,占比 33.1% ;而全省森林覆盖率 >=slant 62.1% ,远大于林地面积占比。实际统计过程中,符合森林特征的橡胶等林木已被纳人森林覆盖的计算范围,全省橡胶年末面积51.86万 hm^{2} ,贡献了约1/4的森林覆盖率。根据《中华人民共和国森林法实施条例》,森林面积包括郁闭度0.2以上的乔木林地和竹林地、国家特别规定的灌木林地、农田林网以及村旁、路旁、水旁、宅旁林木的覆盖面积,并未明确森林面积必须是土地分类利用中的林地面积。可见,橡胶园按园地管理并不会实质性影响森林覆盖率计算。

2天然橡胶行业管理中农业与林业的协调问题

2.1更新胶园的林木采伐指标有待进一步优化

更新种植是维持胶园生产潜力的基本要求。根据《橡胶树栽培技术规程》,当橡胶园年单产低于该类型区平均胶园单产 60% ,或有效割株少于225株 /hm^{2} (云南植胶区少于150株 /hm^{2} )时,胶园需要砍伐并更新种植。更新率一般在 2.5%~ 3.3% ,并因地制宜配以新品种、新技术、新模式的应用。根据《中华人民共和国森林法》第五十六条、第五十七条规定,采伐林地上的林木应申请采伐许可证,采伐许可证由县级以上人民政府林业主管部门核发。但在实际操作中,林木采伐对天然橡胶生产具有多重约束。一是采伐指标总量不足,据不完全统计,全国超过33树龄的胶园约18.7万 hm^{2} ,因台风、根病、寒害等原因造成的低产残次胶园3.3万 hm^{2} ,且预计在2025年我国产能将达到顶峰后下降[0;2022年国家实施天然橡胶良种良法补助后,胶农、胶企计划更新任务量较大,但当地砍伐指标不足,或指标优先满足低质低效按树林砍伐等,导致砍伐指标申请难度大。二是结构性问题,不同市县区的橡胶种植强度差异较大,采伐指标在地区间无法调剂,被列人公益林的胶园难以申请指标砍伐更新,导致采伐指标存在空间分布不均的问题。三是林木采伐指标获批时间可能不符合胶园更新定植的时机,由于我国地处热带北缘,冬季气候明显,橡胶树需早春定植,以提高定植苗木成活率,而部分生产主体在下半年才能获得采伐证,错过了最佳定植时节。四是审批手续需进一步优化,林资发〔2021]112号文件要求,林农个人采伐的人工商品林蓄积 <=slant15~m^{3} 需实行告知承诺方式审批,根据笔者所在单位橡胶木团队测算及已有文献[橡胶园的蓄积量约 112.5\:\m^{3}/hm^{2} ,告知承诺制仅 0.13 \hm^{2} ,对橡胶种植主体的帮助不大。少量试验性橡胶林木砍伐,同样需要办理采伐证手续,对试验研究工作的时效性也有较大影响。

2.2胶园采伐面积管理需进一步完善

橡胶生产实践一直遵循种植业理念,按照天然橡胶产业相关技术规程和规范进行管理,对造林设计、采伐面积没有明确的规定。2015一2022年实施的天然橡胶林业补贴政策,部分地区的林业部门要求申报主体必须有林业设计。根据《造林技术规程》(GBT15776一2023)要求,国家投资或以国家投资为主的造林项目,应以县级单位(国有林经营单位)为主体,编制造林作业设计,符合林业设计条件的申报主体只有国营农场或企业,导致该项资金从未惠及民营胶园。根据地方农场反映,部分地方林业部门在采伐面积上遵循《森林采伐作业规程》(LY/T1646一2005),要求南方坡度 26°~35° 林地,皆伐面积不超过 5\;hm^{2} ,小于 5° 的不超过 30 hm^{2} ,且皆伐时需保留一定数量的母树、伐前更新的幼苗、幼树以及目标树种的中小径林木,伐区周围应保留相当于采伐面积的林地(带)。橡胶种植土地基本为坡地或山地,大多数胶园坡度在 5° 以上,尤其西双版纳产区,种植橡胶的土地坡度不少都大于 20° ,该规定导致规模橡胶种植主体无法连片更新同一时间和相近时间定植的胶园,连片山头更新容易出现“斑秃”的现象。

2.3橡胶种植新模式的推广与林业技术规程存在种植密度上的争议

在胶园中发展林下经济是提高土地产出率的关键环节[2],是实现“以短养长”的关键举措。中国热带农业科学院橡胶研究所开发的全周期间作模式,在平地或缓坡地采用“宽行窄株”的方式,在保持单位面积产量基本稳定的情况下,将种植密度从495株 /hm^{2} 减少至420株 /hm^{2} (如2~m{x}4~m{x}20~m ),确保成龄胶园的宽行也可间种其他作物,进而增加 50% 的可利用面积[3],这符合《橡胶树栽培技术规程》中种植密度的最低限制,并被纳人2016年农业部(现农业农村部)主推技术。但此模式在推广过程中发现,来自林业部门的阻力较大,其根据《造林技术规程》中种植密度的规定提出异议,要求在林地上的林化工业原料的橡胶园每公顷至少500株,该指标高于《造林技术规程》的450株 /hm^{2} ,也高于当前橡胶生产中常规种植模式480株 /hm^{2} (株行距3~m{x}7~m )。实际生产中,部分地区生产经营主体为提高土地利用率,采用全周期间作模式,由于单位面积株数减少,被认为不满足造林要求。同时,《森林抚育规程》(GB/T15781一2015)对胶园施肥、杂草管理等生产活动也有较严格的限制,与《橡胶树栽培技术规程》有较大的冲突,不利于胶园管理和发展林下经济。

2.4胶园道路等基础设施建设存在林地占用、标准差异等问题

良好的道路网络是天然橡胶收和运便利化的关键,也是精细化胶园管护的基础。鲜胶乳中天然橡胶含量约 33% ,其余绝大部分是水,道路状况差的胶园,胶乳运输受限大,施肥、除草、病虫害防治等也会受到影响。我国从“八五”计划开始实施中央预算内投资胶园基础设施建设项目[4]。“十二五”规划至今一直由农业农村部联合国家发展改革委发布天然橡胶生产能力(基地)建设规划,其中胶园道路建设是重要环节。为了配套橡胶生产和管护,根据《橡胶树种植基地建设标准》(NY/T2167—2012),胶园主干道路面宽3.5~6.0~m~ ,林间道路面宽 >=3.5~m~ ,参考四级或三级公路建设,人行道 0.8~1.2~m~ (参照JTGB01设计)。而林区道路建设主要为了林木采伐、森林防火等,松脂、生漆等非木材林产品生产对林间道路要求较低,基本无此类建设需求。《森林法》第五十二条规定,在林地上修筑直接为林业生产经营服务的工程设施,如育种育苗设施、集材道、运材道、防火巡护道、林业科研科普设施、护林、病虫害防控、木材检疫、水电热气讯设施以及其他直接为林业生产服务的工程设施,符合国家有关部门规定的标准的,由县级以上人民政府林业主管部门批准,无需办理建设用地审批手续;超出标准需占用林地的,应当依法办理建设用地审批手续。根据作者所在团队实地调研,我国天然橡胶产区部分市县在胶园道路建设项目审批中,部分地方林业部门要求的道路设计与天然橡胶生产需求不符,如按森林防火建设的道路,无法满足割胶生产等活动需要,导致个别中央预算内投资项目执行慢,管护用房等其他基础设施建设也面临类似的问题。若胶园基础设施建设未按照林业部门要求执行,还可能会导致林地占用的争端和风险;个别地区林业部门要求,胶园道路建设需缴纳森林植被恢复费用,增加生产经营主体的建设投入。

2.5天然橡胶行业管理中部分领域缺乏相关法规支撑

天然橡胶是重要的战略物资,在《美国法典》中,天然橡胶被归为关键农业材料。美国国会颁布了《天然胶乳法案》和《关键农业原料法案》,泰国颁布实施《橡胶更新援助法案》,马来西亚出台《橡胶产业重新种植基金法》[5],促进本国天然橡胶产业发展。中国国内现行的《中华人民共和国土地管理法实施条例》并未对园地保护与管理做出详细的规定。《森林法》为我国林业发展、森林资源保护、生态文明建设、林业经营主体权益保护等方面提供了法律支撑,但无法细化至天然橡胶行业管理问题。天然橡胶保护区建设和管护、胶园更新、资源安全保障等方面均缺乏细化的法律法规、政府文件,尤其是基层政府实施行业管理的统一性规定,这在一定程度上导致基层审批、执法等部门在部分事项上无法可依,如生产保护区橡胶园砍伐后,是否必须种植橡胶,并没有明确的法条规定。

3优化天然橡胶行业管理的对策建议

基于上述分析,针对解决农业与林业交叉管理的问题,一种思路是大体维持现行管理体系,农业农村部门与林业部门之间建立协调机制;另一种思路是将林口涉及天然橡胶的管理权限划转至农业农村部门,林业部门继续保留在林地上的橡胶园执法权。

3.1以农业农村部为主的协同管理机制

3.1.1建立农林常态化沟通协调机制针对天然橡胶行业管理中农业与林业标准不协调的问题,农业农村部、自然资源部、国家林业与草原局建立农林常态化沟通联动机制,结合部门职责,以天然橡胶稳产保供为关键核心目标,查找问题,理顺堵点,在标准体系建设、支持政策制定、胶园管理和建设、林下经济发展等方面通力合作,强化对地方政策和基层部门的业务指导,形成合力。针对实际生产中的经常性问题,通过沟通联动协调机制,制定出台文件,作出统一性规范。3.1.2优化林业部门对胶园建设的管理措施明确支持老龄低产残次胶园更新,加强橡胶园砍伐后的土地用途管制。一是各市县林业部门在砍伐指标上予以优先满足并单列,在确保合规合法的情况下,根据橡胶树早春定植等生产特性,允许当年未用完的指标结转至下一年度使用,取消胶园连片更新中林木砍伐的面积限定。二是提高告知承诺制的采伐量上限,按 2\:\:hm^{2} 以内可采用告知承诺制审批,增强生产经营主体胶园更新的灵活性。三是按《橡胶树种植基地建设标准》(NYT2167一2012)、《橡胶树栽培技术规程》等,开展更新胶园设计,尽可能减少林业方面的约束。

3.1.3统一胶园生产管理技术规程和标准橡胶树种植和生产以及胶园建设已有较为完善的技术标准和规程,建议林业部门在造林、森林抚管、设施建设等方面的技术标准和规程中将天然橡胶排除在外,以免造成冲突,行业执法以农业农村部门为主。允许天然橡胶种植主体在平地和缓坡地采用新模式,降低种植密度,如采用全周期间作模式(420株 /hm^{2} ),开展林下资源开发利用,但必须做好胶园覆盖,避免水土流失。

3.1.4明确胶园基础设施审批规则建议明确胶园生产性建设项目由农业农村部门审批,林业部门不参与审批工作,但建设项目必须符合生态保护原则,以及天然橡胶相关的技术标准和规程。明确胶园道路、收胶站、管护用房等项目不属于林业占地,无需缴纳森林修复费用。林业部门通过图斑排查等方式,发现胶园存在林地违规占用问题,及时与农业农村部门沟通,并由农业农村部门予以处理。

3.2农业农村部门整体管理机制

3.2.1涉林口的审批权限划转至农业农村部门将涉及天然橡胶的采伐指标、胶园基础设施审批、标准制定等权限,通过“切块”方式,转移到农业农村部门,林业相关的标准和规程不再覆盖到橡胶园,林业部门原则上不再保留天然橡胶生产保护区内胶园具体事项的审批权限,但保留规划林地上橡胶园的执法权、砍伐指标总体控制等。将已划人生产保护区又被纳人公益林、国家公园等生态红线范围内的胶园有序退出,在其他地块重新划定,划入地块应适合橡胶种植;实在无法调整的,通过地役权、生态补偿、农林复合经营模式等方式加以管理。

3.2.2推动完善行业法律法规体系加快推动天然橡胶资源安全立法工作,明确橡胶资源权属、生产、供应、储备、流通、加工、预警及保护与监管等相关主体责任,为产业发展提供法律依据。尽快制定出台《天然橡胶生产保护区管理条例》或类似的管理文件,明确相关责任主体天然橡胶生产保护区建设和管护的职责与分工,细化林下资源开发、生产性基础设施建设、更新胶园林木砍伐、土地用途变更以及占补平衡等相关要求,科学合理规范生产管理行为,推动保护区“一张图”管理。

3.2.3鼓励区域性全产业链管理的模式创新当前,天然橡胶的种植、加工、制品、贸易分属于农业、林业、工信、工商等多个部门,行政管理权分割导致各部门在信息联动、业务协同、规划制定、审批权限等方面的衔接机制有待进一步优化。借鉴泰国、马来西亚、印度等主产国橡胶局的管理经验,鼓励海南、云南省级或地州市级设立对应的天然橡胶全产业链管理机构,全面负责种苗、种植、初加工、材料、制品等环节的管理,整合行业管理资源,推动主产区产业链延伸。

参考文献

[]廖杰,崔宇,狄春雷,等.我国现行土地利用现状分类标准调整浅析[C]//中国土地学会,中国土地勘测规划院,土地利用重点实验室.土地管理创新与生态文明建设一一2017年中国土地学会学术年会论文集.北京:地质出版社,2018:215-222.

[2] 祁栋灵,陈云,王广明,等.胶园单位面积有效割株变化及其原因分析[』].热带生物学报,2012,3(1):51-55.

[3]陈永善.论橡胶林生态系统的特征[].热带作物研究(热带农业科学),1984,4(4):4-8.

[4]吴春太,刘汉文,马征宇,等.橡胶树新品种\*大丰95"中低割龄产量与其构成因素的关系[川].南京林业大学学报(自然科学版),2015,39(2):63-68.

[5] 刘锐金,何长辉,刘东,等.持续推进天然橡胶生产保护区工作的思考[].中国热带农业,2022(4):12-21.

[6]杨宏辉.实现“双碳”目标,橡胶企业大有可为[叮.中国橡胶,2022,38(5):15-17.

[7] 郭鹏,郭佳奇.建国以来林业政策变迁:演变阶段与特征分析—基于PET 模型的政策文本分析视角[J].北京城市学院学报,2023(4):57-63.

[8] 刘锐金,莫业勇,杨琳,等.我国天然橡胶产业战略地位的再认识与发展建议[J].中国热带农业,2022(1):13-18.

[9]莫业勇,伍薇.浅述天然橡胶的属性[].中国热带农业,2014(4): 76-77.

[10]何长辉,莫业勇,刘锐金.中国天然橡胶生产能力预测分析(2019—2025年)[J].林业经济问题,2020,40(3):320-327.

[11]王鑫瑶,王旭,朱美玲,等.海南主要森林类型植被碳贮量与固碳价值评价[].中南林业科技大学学报,2017,37(7):92-98.

[12]何长辉,莫业勇,杨琳,等.基于农户视角的海南民营胶园林下经济调查研究[].热带农业科学,2017,37(9):88-93.

[13]刘锐金,黄华孙.“十四五”时期推动天然橡胶产业健康发展的思考[J.中国热带农业,2021(4):5-12.

[14]刘东,刘锐金,申丹艳,等.我国天然橡胶产业支持保护政策的演变、现状及建议[].中国热带农业,2023(5):18-24+80.

[15]杨琳,何长辉,伍薇,等.泰国、马来西亚和印度天然橡胶产业支持政策及启示[J.中国热带农业,2024(1):5-13.

[16]刘凡,陈桂坤,吴克宁.欧洲多年生作物管理经验对我国园地管理的启示[J.中国土地,2022(4):40-42.

(责任编辑林海妹)

中国甘蔗产业区域比较优势分析

詹雷徐梓浩 黄智刚(广西大学农学院广西南宁530004)

摘要对中国甘蔗产业区域比较优势进行实证研究,探讨甘蔗主产区的集聚程度和比较优势,对提高国产糖竞争力、保障我国糖业安全具有重要意义。基于2008一2022年中国15个甘蔗产区的种植数据,利用资源票赋系数、专门化系数和综合比较优势分析法对我国15个甘蔗产区进行分析,并通过SPSS27.0软件进行相关性分析和显著性检验,验证数据的可靠性。结果表明:(1)我国不同甘蔗产区在资源禀赋、专业化集中程度和综合比较优势方面差异明显,优势主要集中在华南地区的广西、广东和西南地区的云南产区,其甘蔗资源丰富、专门化水平突出,生产效率方面有较大增长潜力;(2)我国资源禀赋优势、专业化集中程度和综合比较优势均不占优势的地区,其甘蔗效率优势方面表现尚可,例如江苏、浙江、福建和河南等产区;(3)资源禀赋系数、专门化系数和综合比较优势指数的测算结果具有极强的正相关性,相关结果可以相互印证。结合甘蔗产业竞争力分析和发展实际,从稳定甘蔗种植面积、增强甘蔗种植抗风险能力、促进甘蔗产业融合、推进甘蔗机械化应用程度和优良品种创新等方面提出了促进我国甘蔗产业高效发展的建议。

关键词甘蔗;资源禀赋系数;专门化系数;综合比较优势;实证研究 中图分类号S533 文献标识码A DOI: 10.12008/j.issn.1009-2196.2025.02.020

Analysis of the Regional Comparative Advantages of China's Sugarcane Industry

ZHAN Lei XU Zihao HUANG Zhigang (College of Agriculture, Guangxi University, Nanning, Guangxi 530004, China)

AbstractTo conduct an empirical study on the regional comparative advantage of the sugarcane industry in China and explore the degree of agglomeration and comparative advantage of the main sugarcane production areas. This study is vital for improving the competitiveness of Chinese sugar production and the security of the Chinese sugar industry. Based on the planting data of 15 sugarcane production areas in China from 2008 to 2022, the resource endowment coefficient, specialization degree, and comprehensive comparative advantage analysis method were systematically applied to analyze 15 sugarcane production areas in China. SPSS 27.0 software was subsequently used for correlation analysis and significance tests to verify the reliability of the data.The results revealed the following: (1) There were distinct differences in resource endowment, degree of specialization, and comprehensive comparative advantage among different sugarcane production areas in China's sugarcane industry.The advantages were mainly concentrated in Guangxi, Guangdong,and Yunnan production areas in South China, which have abundant sugarcane resources, outstanding specialization levels, and great potential for growth in production efficiency; (2) In areas where China has no advantages in terms of resource endowment, degree of specialization, and comprehensive comparative advantage, the efficiency of sugarcane production is still satisfactory, such as Jiangsu, Zhejiang,Fujian, and Henan producing areas; (3) The measured results of the resource endowment coefficient, specialization coefficient and comprehensive comparative advantage index have a strong positive correlation, and the related results can confirm each other. Based on the analysis of competitiveness and the actual development in terms of the sugarcane industry, the paper puts forward some suggestions to promote the efficient development of China's sugarcane industry from five aspects: stabilizing sugarcane planting area, enhancing the risk resistance of sugarcane planting, promoting sugarcane industry integration, promoting the degree of sugarcane mechanization application and innovation of high-quality varieties.

Keywords sugarcane; resource endowment coefficient; specialization coefficient; comprehensive comparative advantage; empiricalresearch

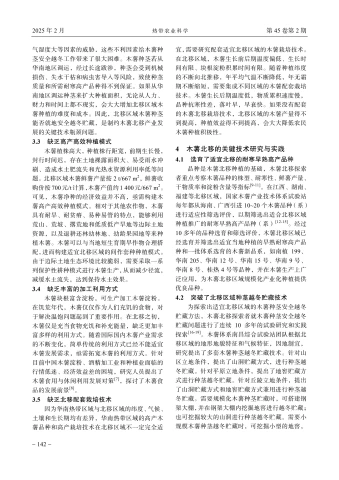

甘蔗作为我国最重要的糖料作物,对于我国糖料供给平衡、维持糖业市场稳定和解决糖料安全问题等具有十分重要的作用。从全球范围来看,截至2021年,全球甘蔗产量达到185939万t,中国为10666.4万t,占比 5.74% ,仅次于巴西和印度,成为世界第三大甘蔗生产大国。资源禀赋系数、专门化系数和综合比较优势作为衡量甘蔗生产资源丰富程度、集中程度和种植优势的关键性指标,运用资源禀赋系数、专门化系数和综合比较优势对我国甘蔗产业进行分析,有利于了解我国甘蔗资源的区域分布集中程度,掌握我国各产区的甘蔗生产优势情况,提出推进我国甘蔗产业可持续发展的建议,提高我国甘蔗产业竞争力,进一步保障我国糖业安全。赵兴梅对云南省主要水果进行了比较优势和资源票赋分析,为云南省水果产业发展提供发展规划。李洋3运用比较优势理论对我国的区域种养结构进行分析,并创造性列举了区域种养结构的时空格局演变。于丽艳等[4]、崔钊达等[]、邢晓珂等[6、王滨玥等"和冯海强等?使用区位商法与比较优势指数对蔬菜、油料作物、粮食作物、薯类作物和饮料作物进行比较优势分析。然而,在前人研究基础上,多数研究主要集中在省级层面或其他农作物,针对中国范围内的糖料作物甘蔗生产比较优势指数尚无相关报道,并且多数研究仅局限于对农作物的单方面研究,缺乏对指数之间相关性的证明和显著性的检验。基于此,本文利用资源禀赋系数、专门化系数、规模生产比较优势、效率生产比较优势和综合比较优势对我国15个甘蔗产区进行分析,采取软件SPSS27.0对各指数间进行Pearson相关系数和显著性检验,旨在研究出我国甘蔗生产的区域优势,为我国甘蔗产业发展提供新思路,进一步守住糖罐子,保障我国糖业安全。

1数据来源和研究方法

1.1数据来源

甘蔗种植面积、我国农作物种植总面积等数据均来源于2008一2022年《中国统计年鉴》《中国农村统计年鉴》国家统计局和中国农业农村信息网等;2017年统计年鉴显示,2008一2016年,我国年农作物总播种面积等数据发生修正,本文选择的是2017年更正后的数据;本文选取我国15个甘蔗产区,即15个省份,未涉及的区域在我国甘蔗种植面积或产量过低,故不统计在内;所涉及产区按照综合地理划分,分为华东地区的江苏、浙江、安徽、福建和江西,华中地区的河南、湖北和湖南,华南地区的广东、广西和海南以及西南地区的重庆、四川、贵州和云南。

1.2方法

1.2.1资源禀赋系数分析资源禀赋系数能够反映出某国家或地区关于某种资源的丰富程度。其计算公式如下。

式中, V_{j} 表示 j 地区甘蔗产量, V 代表全国甘蔗产量, Y_{j} 代表j地区农业产值, Y 代表全国农业产值。若 E F{<}1 ,则代表甘蔗产业在该产区不具有比较优势;反之则具有优势, E F 数值越大,优势越强。