国家公园与周边社区和谐发展的根本目标是“人与自然和谐共生”,社区与国家公园之间的良好关系则是基于社区可持续发展之上。我国国家公园管理越来越重视当地社区的利益,旨在促进社区主动认同、接受和参与国家公园建设与管理,以期实现社区传统产业转型与生态保护协同发展。纵观全球,国家公园大多分布在经济欠发达地区,周边社区以乡村社区为主,社区原住民主要依靠国家公园及周边地区的自然资源维持生活。当地社区在长期的历史发展过程中,逐渐形成了一套独特的地域文化、内生性资源管理模式和以农业为主导的传统农业生产体系。

研究表明,在国家公园规划建设中,存在着管制措施限制当地自然资源开发利用和制约农业资源高效经营、周边社区原住民工作机会短缺与收入偏低等现象;但国家公园基础设施和社区能力建设在一定程度上将政府、企业和非政府组织联合起来,提高了自然资源利用效率,提升了土地多功能复合价值,从而增强了区域经济实力。如何让传统产业释放“资源存量优势”,推动传统产业向生态产业高值化转型升级,正确处理生态保护与原住民生产生活的关系,增进民生福祉,是国家公园和周边社区传统产业保护与利用实现二者相协调发展所面临的关键问题。

目前,已有研究多集中在当地产业发展,而对国家公园建设区域传统产业转型与区域生态保护之间的关系研究较少,在积极寻求产业发展道路过程中,一系列保护措施在某种程度上成为了制约传统产业转型升级的瓶颈[-3]。本研究以海南热带雨林国家公园白沙片区茶产业为研究对象,梳理其近30年茶产业发展历程、制度保障、发展成效和现存问题,利用质性研究方法,对社区传统产业发展与生态保护关系进行分析,从而提出优化建议,旨在为其他国家公园传统产业的转型发展提供借鉴。

1 材料与方法

1.1材料

1.1.1研究区域概况海南热带雨林国家公园地处海南岛中部山区,跨五指山、白沙、琼中、东方、陵水、昌江、乐东、保亭、万宁9市县,总面积约为 4\ 269\ km^{2[4]} ,是我国分布最集中、连片面积最广、保存最完整、物种类型最丰富的大陆性岛屿型热带雨林,是生态安全屏障和热带生物多样性保护的典型区域。经核算,海南热带雨林国家公园2020年度生态系统生产总值(GEP)为2051.43亿元,单位面积GEP为0.48亿元 km^{2} 其中,白沙黎族自治县(简称白沙)位于海南岛中部偏西,是少数民族聚居的山区,县域面积2117.2\ km^{2} ,森林覆盖率高达 83.17% ,占比 39% 的土地( 825.7\;km^{2} ,区域内涉及白沙的白沙农场和南开乡、元门乡、细水乡、青松乡等乡镇),于2019年正式被纳人海南热带雨林国家公园管辖范围,依此推算,白沙2020年度生态系统生产总值约为396.34亿元。白沙境内的热带雨林里分布的珍稀濒危的野生古茶树一一海南大叶种,是海南特有的茶树种质资源,现已孕育出近15万株野生大叶种茶树]。得天独厚的自然环境造就了独特的海南白沙茶园与茶文化系统,其境东与黎母山省级自然保护区接壤,西连霸王岭国家自然保护区,南与鹦哥岭国家自然保护区交界,北与詹州市兰洋镇毗邻,处于典型的热带气候和温凉湿润带之间。近年来,在国家公园建设过程中,白沙积极推进雨林野生茶树资源的保护工作。雨林野生茶树资源不仅可实现雨林生态价值转化,其作为雨林生态“红利”向民生“福利”转变中的重要载体,更是深人探究国家公园建设与社区协同发展关系的重要切人点,对推动区域生态保护与社会经济可持续发展意义深远。

1.1.2资料来源数据来源于1993—2023年《白沙统计年鉴》《白沙黎族自治县国民经济与社会发展统计公报》《白沙黎族自治县生态环境质量状况公报》,以及海南省政府、统计局发布的相关信息。

1.2方法

1.2.1数据收集通过文献综述法和社会调查法搜集相关原始数据。其中,相关文献主要由白沙茶产业发展研究、国家公园社区发展研究的学术论文、地方政府相关政策文件和统计年报等构成。社会调查法以实地访谈和问卷调查为主。实地访谈表格内容根据海南热带雨林国家公园管理局、白沙黎族自治县人民政府有关部门、相关村委会和农民等不同访谈对象进行设计,具体为以下三方面:(1)白沙茶产业体系主要特点;(2)白沙茶产业的优劣势;(3)白沙茶产业的转型与发展。项目实地调研时间是2023年5一6月,先后前往海南热带雨林国家公园管理局霸王岭分局、鹦哥岭分局、黎母山分局、白沙黎族自治县农业农村局、白沙黎族自治县自然资源和规划局、白沙黎族自治县旅游和文化广电体育局、白沙黎族自治县生态环境局、白沙黎族自治县林业局等部门开展座谈活动3次,访谈人数共35人;研究成员走访了海南热带雨林国家公园内海南白沙茶园与茶文化系统区域内的茶产业发展典型村落,与牙叉镇、南开乡、元门乡、细水乡、青松乡等乡镇、村委会干部和农民开展访谈10余次,访谈人数308人。实地调研共访问346人,其中包括国家公园相关管理部门工作人员35人,乡镇村级干部48人,农民263人;男性219人,女性127人;15\~20岁受访者占 2% 21~40 岁受访者占 21% 41~60 岁受访者占 62% ,61岁以上受访者占15% 29% 受访者是本科及以上学历, 21% 受访者是小学及以下学历, 42% 受访者是初中学历, 5% 受访者是高中学历, 3% 受访者是专科学历。

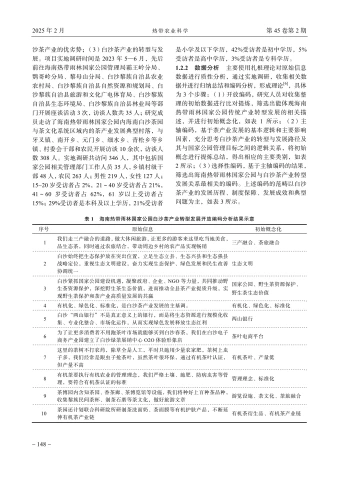

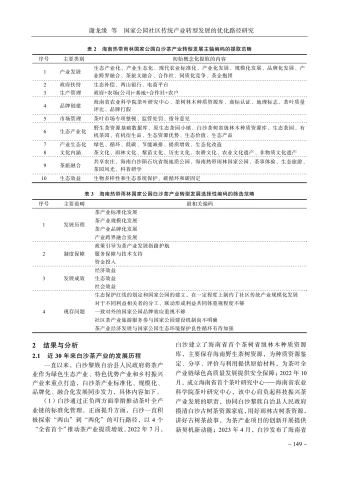

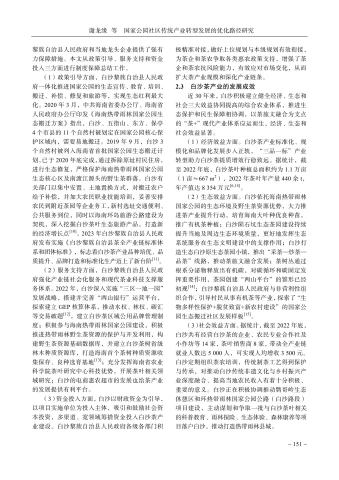

1.2.2数据分析主要使用扎根理论对原始信息数据进行质性分析,通过实地调研,收集相关数据并进行归纳总结和编码分析,形成理论,具体为3个步骤:(1)开放编码,研究人员对收集整理的初始数据进行比对提炼,筛选出能体现海南热带雨林国家公园传统产业转型发展的相关描述,并进行初始概念化,如表1所示;(2)主轴编码,基于茶产业发展的基本逻辑和主要影响因素,充分思考白沙茶产业的转型与发展路径及其与国家公园管理目标之间的逻辑关系,将初始概念进行提炼总结,得出相应的主要类别,如表2所示;(3)选择性编码,基于主轴编码的结果,筛选出海南热带雨林国家公园与白沙茶产业转型发展关系最相关的编码。上述编码的范畴以白沙茶产业的发展历程、制度保障、发展成效和典型问题为主,如表3所示。

| 序号 | 原始信息 | 初始概念化 |

| 1 | 我们走三产融合的道路,做大休闲旅游,让更多的游客来这里吃当地美食, 品生态茶,同时通过农旅结合,带动周边乡村的农产品实现畅销 | 三产融合、茶旅融合 |

| 2 | 白沙始终把生态保护放在突出位置,立足生态立县、生态兴县和生态强县 战略定位,重视生态文明建设,奋力实现生态保护、绿色发展和民生改善生态文明 协调统一 | |

| 3 | 白沙紧抓国家公园建设机遇,凝聚政府、企业、NGO等力量,共同推动野 生茶资源保护,深挖野生茶生态价值,进而推动全县茶产业提质升级,实 现野生茶保护和茶产业高质量发展的共赢 | 国家公园、野生茶资源保护、 野生茶生态价值 |

| 4 | 有机化、绿色化、标准化,是白沙茶产业发展的主基调。 | 有机化、绿色化、标准化 |

| 5 | 白沙“两山银行”不是真正意义上的银行,而是将生态资源进行规模化收 集、专业化整合、市场化运作,从而实现绿色发展释放生态红利 | 两山银行 |

| 6 | 为了让更多消费者不用跑茶叶市场就能够买到白沙春茶,我们在白沙电子 商务产业园建立了白沙绿茶展销中心020体验形象店 | 茶叶电商平台 |

| 7 | 这里的茶树不打农药,除草全是人工,平时只施用少量农家肥,茶树上虫 子多,我们经常是跟虫子抢茶叶,虽然茶叶很环保,通过有机茶叶认证,有机茶叶、产量低 但产量不高 | |

| 8 | 有机茶要执行有机农业的管理理念,我们严格土壤、施肥、防病虫害等管 理,要符合有机茶认证的标准 | 管理理念、标准化 |

| 9 | 茶博园内含知茶园、香茶廊、茶博览馆等设施,我们将种好上百种茶品种, 收集黎族民间茶杯、制茶石磨等茶文化,做好旅游文章 | 游览设施、茶文化、茶旅融合 |

| 10 | 茶园还计划联合科研院所研制茶洗面奶、茶面膜等有机护肤产品,不断延 伸有机茶产业链 | 有机茶衍生品、有机茶产业链 |

| 序号 | 主要类别 | 初始概念化提取的内容 |

| 1 | 产业发展 | 生态产业化、产业生态化、现代农业标准化、产业化发展、规模化发展、品牌化发展、产 业跨界融合、茶旅文融合、合作社、同质化竞争、茶企抱团 |

| 2 | 政府扶持 | 生态补偿、两山银行、电商平台 |

| 3 | 生产管理 | 政府+农场(公司)+基地+合作社+农户 |

| 4 | 品牌创建 | 海南省农业科学院茶叶研究中心、茶树林木种质资源库、商标认证、地理标志、茶叶质量 评比、品牌打假 |

| 5 | 市场管理 | 茶叶市场专项整顿、监管处罚、指导意见 |

| 6 | 生态产业化 | 野生茶资源基础数据库、原生态茶园小镇、白沙茶树省级林木种质资源库、生态茶园、有 机茶园、有机衍生品、生态资源优势、生态价值、生态产品 |

| 7 8 | 产业生态化 文化内涵 | 绿色、循环、低碳、节能减排、提质增效、生态化改造 茶文化、雨林文化、黎苗文化、历史文化、农耕文化、农业文化遗产、非物质文化遗产 |

| 9 | 茶旅融合 | 共享农庄、海南白沙陨石坑省级地质公园、海南热带雨林国家公园、茶事体验、生态旅游、 |

| 10 | 生态效益 | 茶园风光、科普研学 生物多样性和生态系统保护、碳循环和碳固定 |

| 序号 | 主要范畴 | 最相关编码 |

| 1 | 发展历程 | 茶产业标准化发展 |

| 茶产业规模化发展 | ||

| 茶产业品牌化发展 产业跨界融合发展 | ||

| 2 | 制度保障 | 政策引导为茶产业发展指路护航 |

| 服务保障与技术支持 | ||

| 资金投入 | ||

| 经济效益 | ||

| 生态效益 | ||

| 3 | 发展成效 | 社会效益 生态保护红线的划定和国家公园的建立,在一定程度上制约了社区传统产业规模化发展 |

| 对于不同利益相关者的分工、联动形成利益共同体重视程度不够 | ||

| 一致对外的国家公园品牌效应重视不够 | ||

| 4 | 现存问题 | 社区茶产业旅游服务参与国家公园建设机制尚不明确 |

| 茶产业经济发展与国家公园生态环境保护良性循环有待加强 |

2 结果与分析

2.1近30年来白沙茶产业的发展历程

一直以来,白沙黎族自治县人民政府将茶产业作为绿色生态产业、特色优势产业和乡村振兴产业来重点打造,白沙茶产业标准化、规模化、品牌化、融合化发展同步发力,具体内容如下。

(1)白沙通过正负两方面举措推动茶叶全产业链的标准化管理。正面提升方面,白沙一直积极探索“两山”到“两化”的可行路径,以4个“全省首个”推动茶产业提质增效。2022年7月,白沙建立了海南省首个茶树省级林木种质资源库,主要保存海南野生茶树资源,为种质资源鉴定、分享、评价与利用提供原始材料,为茶叶全产业链绿色高质量发展提供安全保障;2022年10月,成立海南省首个茶叶研究中心一—海南省农业科学院茶叶研究中心,该中心肩负起科技振兴茶产业发展的职责,协同白沙黎族自治县人民政府摸清白沙古树茶资源家底,用好雨林古树茶资源,讲好古树茶故事,为茶产业项目的创新开展提供新契机新动能;2023年4月,白沙发布了海南省首个地方性茶叶类别团体标准一《白沙黎族自治县茶全产业链标准体系和团体标准》,该标准体系涵盖12个方面共计466项细则,从品种资源与种苗、栽培与管理、产地环境、茶叶加工、产品质量与检验、品牌建设等12个方面构建,标准涉及《良种茶苗繁育技术规程》《良种茶种苗繁育基地建设技术规程》《生态茶园种植技术规程》《白沙绿茶》《白沙白茶》《白沙红茶》《白沙茶加工设施装备管理与使用规范》《农药、化肥管理与使用规范》《白沙茶产品追溯要求》《白沙茶产品公用品牌准入管理要求》等细则。2023年4月,茶园所属的海南白沙农场集团有限公司发布薄沙牌“白沙绿茶”碳标签,是海南省首个茶叶碳标签,以“碳”这门国际语言提升生态价值,助力茶产业绿色高质量发展,是生态产品标识制度的有益尝试和“两山”转化的具体创新实践,开启茶产业“碳经济”红利时代”。与此同时,负面管控成效显著,白沙在国家公园区域内开展打击破坏森林和野生动植物资源违法犯罪专项行动,严打茶叶生产经营领域违法违规行为,监管和处罚违规使用农药及农残超标,查处茶叶商标侵权等行为。

(2)白沙确保茶叶生产管理模式规模化,采取“政府 ^+ 科研 ^+ 企业 ^+ 合作社 ^+ 农户”模式。白沙黎族自治县人民政府以财政资金和相应扶持政策为引导,联合省内外科研院所开展茶产业科技研发、大叶茶种质资源普查、生态低碳茶生产技术、种苗培育、科技成果转化等方面研究,支持茶企推动标准化茶园建设、推进低产有机茶园改造升级和打造智慧茶园,鼓励南开乡、青松乡、细水乡、元门乡等乡镇农民利用茶林间作技术改造提升现有的橡胶、槟榔等经济林下的海南大叶茶林,支持合作社与茶企签订战略合作协议,茶企负责收购农民的茶叶并进行加工、销售,合作社负责组织农民按照标准管理茶园和采摘茶青,并统一通知茶企收茶,农民负责按技术要求管理茶园与采摘茶青。

(3)白沙不断推进茶产品区域公用品牌建设,主要从品牌创建、品牌宣传和品牌保障来实现。在品牌创建上,白沙黎族自治县人民政府不断整合力量振兴“白沙绿茶”国家地理标识公用品牌,打造“白沙绿茶”茶叶类区域公用品牌图形商标,构建“白沙绿茶” ^+ “白沙雨林古树茶叶” ^+ “白沙古树红茶” ^+ “白沙老树白茶” ^+ “陨石坑有机茶”区域公用品牌体系,茶产品由春茶向冬茶、有机茶、古树茶、野生茶等综合开发转变,茶叶类型由生产绿茶向红茶、白茶等多元化发展升级,不断完善品牌使用授权及管理机制?。在品牌宣传上,白沙黎族自治县人民政府建立大叶茶品牌营销体系,讲好品牌故事,深度开发白沙“伴手礼”和“精品茶礼”系列产品,依托海南热带雨林国家公园进一步挖掘野生雨林古茶树资源,制作海南大叶茶之雨林古树茶宣传片,规划各类展会活动,利用新媒体平台引流,通过线上线下推介海南大叶茶品牌。在品牌保障上,白沙黎族自治县农业农村局进行大叶茶品牌生态产品质量控制,推进农产品绿色、有机认证;白沙黎族自治县市场监督管理局严格监管大叶茶品牌商标使用,打击制售假冒伪劣产品行为;白沙黎族自治县电子商务服务中心负责大叶茶品牌数字化管理平台的管理与应用,建立大叶茶品牌生态产品质量追溯体系,建立统一包装标识,进行线上线下融合销售。

(4)白沙生态茶旅产业融合,助推绿色经济高质量发展。白沙黎族自治县人民政府通过充分发挥地处海南热带雨林国家公园和革命老区的资源优势,按照“茶区变景区、茶园变公园、茶山变金山”的茶旅文一体化发展目标,加速孕育发展新动能,以茶旅融合为支点的“茶 ^+ ”现代产业体系应运而生,“茶叶 ^+ 生态”“茶叶 ^+ 美食”“茶叶 ^+ 旅游”“茶叶 ^+ 文化”“茶叶 ^+ 体育”等新业态蓬勃发展,并以政府、茶企为主体,开展“体验、展示、销售、品鉴、评比、文化演艺和专家座谈”等一系列茶事活动,发挥茶产业的文化传承、采摘体验、科普研学、休闲康养、骑行观光和会议培训等多重功能,实现茶产业协同创新跨界发展"。而今,白沙茶树省级林木种质资源库、白沙原生态茶园小镇、海南白沙陨石坑省级地质公园、五里路茶韵共享农庄等茶旅融合新业态助推产业转型升级,形成从茶树种质资源保护、生态茶叶生产、茶园休闲观光、黎苗族文化体验到乡村养生度假的白沙茶全产业链,三产融合协同发展。

2.2白沙茶产业发展的制度保障

为了促进白沙茶产业优化转型与发展,白沙黎族自治县人民政府和当地龙头企业提供了强有力保障措施。本文从政策引导、服务支持和资金投人三方面进行制度保障总结工作。

(1)政策引导方面,白沙黎族自治县人民政府一体化推进国家公园的生态宣传、教育、培训、搬迁、补偿、修复和旅游等,实现生态红利最大化。2020年3月,中共海南省委办公厅、海南省人民政府办公厅印发《海南热带雨林国家公园生态搬迁方案》指出,白沙、五指山、东方、保亭4个市县的11个自然村被划定在国家公园核心保护区域内,需要易地搬迁。2019年9月,白沙3个自然村被列入海南省首批国家公园生态搬迁计划,已于2020年底完成,通过拆除原址村民住房,进行生态修复,严格保护海南热带雨林国家公园生态核心区及南渡江源头的野生茶群落。白沙有关部门以集中安置、土地置换方式,对搬迁农户给予补偿,并加大农民职业技能培训,妥善安排农民到附近茶园等企业务工,新村选址交通便利、公共服务到位,同时以海南环岛旅游公路建设为契机,深入挖掘白沙茶叶生态旅游产品,打造新的经济增长点[。2023年白沙黎族自治县人民政府发布实施《白沙黎族自治县茶全产业链标准体系和团体标准》,标志着白沙茶产业品种培优、品质提升、品牌打造和标准化生产迈上了新台阶。

(2)服务支持方面,白沙黎族自治县人民政府强化产业链社会化服务和现代茶业科技支撑服务体系。2022年,白沙深人实施“三区一地一园”发展战略,搭建并完善“两山银行”运营平台,探索建立GEP核算体系,推动水权、林权、碳汇等交易破题2,建立白沙茶区域公用品牌管理制度;积极参与海南热带雨林国家公园建设,积极推进热带雨林野生茶资源的保护与开发利用,构建野生茶资源基础数据库,并建立白沙茶树省级林木种质资源库,打造海南首个茶树种质资源收集保存、良种选育基地[3];充分发挥海南省农业科学院茶叶研究中心科技优势,开展茶叶相关领域研究;白沙的电商惠农超市的发展也给茶产业的发展提供有利平台。

(3)资金投入方面,白沙以财政资金为引导,以项目实施单位为投入主体,吸引和鼓励社会资本投资,多渠道、宽领域筹措资金投入白沙茶产业建设。白沙黎族自治县人民政府各级各部门积极精准对接,做好上位规划与本级规划有效衔接,为茶企和茶农争取各类惠农政策支持,增强了茶企和茶农抗风险能力,有效应对市场变化,从而扩大茶产业规模和深化产业链条。

2.3白沙茶产业的发展成效

近30年来,白沙积极建立健全经济、生态和社会三大效益协同提高的综合农业体系,推进生态保护和民生保障相协调,以茶旅文融合为支点的“茶 ^+ ”现代产业体系应运而生,经济、生态和社会效益显著。

(1)经济效益方面。白沙茶产业标准化、规模化和品牌化发展步人正轨,“三品一标”产业转型助力白沙茶提质增效行稳致远。据统计,截至2022年底,白沙茶叶种植总面积约为1.1万亩(1亩 \approx667\;m^{2} ),2022年茶叶年产量440余t,年产值达8354万元[6.14]。

(2)生态效益方面。白沙依托海南热带雨林国家公园的生态环境及野生茶资源优势,大力推进茶产业提升行动,培育海南大叶种优良种苗,推广有机茶种植;白沙陨石坑生态茶园建设持续提升当地及周边生态环境质量,更好地发挥生态系统服务在生态文明建设中的支撑作用;白沙打造生态白沙原生态茶园小镇,推出“采茶一炒茶一品茶”线路,推动茶旅文融合发展;茶树丛通过根系分泌物释放出有机碳,对碳循环和碳固定发挥重要作用,茶园创建“两山平台”的雏形已经初现!4;白沙黎族自治县人民政府与非营利性组织合作,引导村民从事有机茶等产业,探索了“生物多样性保护 ^+ 脱贫致富 ^+ 新农村建设”的国家公园生态搬迁社区发展样板[15]。

(3)社会效益方面。据统计,截至2022年底,白沙共有经营白沙茶的企业、农民专业合作社及小作坊等14家,茶叶销售商8家,带动全产业链就业人数达5000人,可实现人均增收3500元。白沙定期组织茶农培训,传统制茶工艺得到保护与传承,对推动白沙传统非遗文化与乡村振兴产业深度融合、提高当地农民收入有着十分积极、重要的意义。白沙正在积极协调推动鹦哥岭生态休憩区和环热带雨林国家公园公路(白沙路段)项目建设,主动谋划和争取一批与白沙茶叶相关的科普教育、雨林探险、生态体验、森林康养等项目落户白沙,推动打造热带雨林县城。

2.4国家公园管理下白沙茶产业转型现存问题

在海南热带雨林国家公园建设与管理时期,白沙茶产业转型存在经济发展与生态保护的协同困境。

(1)生态保护红线的划定和海南热带雨林国家公园的设立,在一定程度上制约了社区传统产业(例如白沙茶园)规模化发展。海南热带雨林国家公园白沙片区自然生态资源富集,但该区域的黎、苗等世居民族并没有从国家公园建设中获得对等的生态红利。当地社区原住民的生产生活仍然主要依赖自然资源(例如野生茶树资源、野生动植物资源等)的传统利用,社区对热带雨林及生物多样性资源的损害性利用时有发生,因生产生活方式落后、经济结构单一、增收渠道狭窄等而处于相对贫困状态,生态自觉意识缺乏,在一定程度上影响社区原住民的内生动力和收入,也直接关系到国家公园的保护管理成效。社区与海南热带雨林国家公园的良性互动函待建立。

(2)对于不同利益相关者分工、联动所形成的利益共同体重视程度不够。由于白沙地区中小规模的茶农和分散经营居多,在空间上的集约化规模生产既不符合国家公园生态环保需求,也与茶叶种植的自然和社会条件相违背,白沙茶产业在区域上的规模化管理和后端产品规模化经营上还有待完善。

(3)对一致对外的国家公园品牌效应重视不够。目前国家公园品牌茶叶相关产品在市场上的占有率还不算高,知名度和影响力仍显不足,主要是国家公园的宣传和推广力度还比较小,公众对国家公园的认识和了解还不够深入和全面,更信赖一些传统知名品牌茶叶相关产品。

(4)社区茶产业旅游服务参与国家公园建设机制尚不明确。目前,白沙凝聚政府、企业、社会组织等各方力量,共同推动海南热带雨林国家公园境内野生茶资源保护,深挖野生茶生态价值,但还需紧抓海南热带雨林国家公园建设机遇,促进白沙茶叶生态旅游健康发展。

(5)当地未充分利用茶园周边国家公园的生态资源优势,茶产业经济发展与国家公园生态环境保护良性循环有待加强[6。同时,白沙茶园还需构建一个科学的低碳体系来引导商户与消费者共同创造低碳环境,政府应当给予重视,并做出切实可行的资源配置。

3 优化路径

为推动海南热带雨林国家公园建设背景下传统茶产业转型升级,需要深人了解传统茶产业中制茶工艺与技术体系、商业价值与品牌价值、生态保护与文化景观等综合价值,厘清国家公园建设过程中的白沙茶产业发展历程,依托国家公园建设机遇,植入生态保护与科技创新理念,探索白沙“茶旅文”融合发展新模式。因此,提出海南热带雨林国家公园白沙茶产业转型升级的优化建议。

(1)在有条件的地区开展国家公园社区总体营造行动。秉持“产业生态化,生态产业化”发展理念,逐步形成以生态为内生驱动力的产业发展形态,坚持自下而上、茶农参与、社区自主、资源共享、整体规划和政府支持六位一体发展模式,引导茶农改变理念、链接外部资源,激发内生动力,注入新的生机和活力。将劳动塑造成为一种表演形式,让茶农实现从一产生产者向三产服务者的角色转变,共同营造“暖心环境”,满足茶农对美好生活的需要。

(2)以供销合作社为主轴,以茶农、企业为两端,以实现合作共赢、共同富裕为目的,构建中国特色社会主义乡村基层“小循环”经济模式,更好服务融入“国内大循环”,引领乡村消费革命。在政府主导下,以国家公园社区或村民小组为基本运行单元,构建以供销合作社为平台,第三方机构认定,茶农和企业共同参与的“身边经济”模式,促进白沙茶山整合的规模化管理并提升社会化服务程度。

(3)以建立国家公园品牌为目标,实施品牌突围战略。在原料选择、生产工艺、检验标准、售后服务上下硬功夫,优化基于科学指标管理体系的茶叶生产过程,重视稀缺生态资源对茶叶品质的贡献,摸清白沙雨林古树茶资源家底,制订白沙雨林古树茶国家公园品牌宣传营销策略,用好雨林古树茶资源,讲好雨林古树茶故事。将品牌建设摆在引领产业高质量发展的战略高度,积极培育含金量高与知名度高的“双高”自主品牌,适当弱化茶叶地域差异,强化生态特质,擦亮海南热带雨林国家公园茶叶品牌金名片,实现商品溢价。

(4)以推进传统农业文化传承与提升自然生态体验质量为目标,加强白沙茶产业在海南热带雨林国家公园生态旅游中的联动作用。坚持“生态保护第一"理念,保护茶园周边热带雨林自然景观、强化茶园景观多方体验和依托当地黎、苗民族传统文化,通过将白沙原生态茶园小镇、海南白沙陨石坑省级地质公园、共享农庄、美丽乡村规划等项目与海南热带雨林国家公园生态旅游规划对接和落实,创新资源有偿利用机制,探索特许经营制度,并重点发展生态农业、生态体验、自然教育、休闲康养、黎苗文化等绿色产业,推动“三产”融合发展,构建多元化绿色产业发展体系和雨林生态产品认证体系,支持和引导非物质文化遗产活化,带动区域经济发展。

(5)创新“两山银行”理念,用好生态资源优势,加快探索“两山”转化新路径。白沙需要利用海南省唯一县域国家“两山”实践创新基地优势,将茶园周边零碎、闲置的生态资源通过“两山银行”运营平台进行规模化收储、专业化整合和市场化运作,茶产业的优势、特色资源则需通过“生态 ^+ ”用好、做强,最终实现国家公园生态红利的持续释放,并推动水权、林权碳汇等交易破题。

参考文献

[1]张灿强,沈贵银.农业文化遗产的多功能价值及其产业融合发展途径探讨[J].中国农业大学学报(社会科学版),2016, 33(2): 127-135.

[2]宋文飞,李国平,韩先锋.自然保护区生态保护与农民发展意向的冲突分析一一基于陕西国家级自然保护区周边660户农民的调研数据[J].中国人口·资源与环境,2015,25(10): 139-149.

[3]何思源,王博杰,王国萍,等.自然保护地社区生计转型与产业发展[J].生态学报,2021,41(23):9207-9215.

[4]龙文兴,杜彦君,洪小江,等.海南热带雨林国家公园试点经验[J].生物多样性,2021,29(3):328-330.

[5]周亚东.产自海南白沙的这片"叶子”,原来这么宝藏![N].海南日报“海南周刊",2022-12-19(B02/B15).

[6]陈向明.扎根理论的思路和方法[].教育研究与实验,1999(4): 58-63+73.

[7]白沙黎族自治县人民政府办公室.白沙黎族自治县2023年大叶茶品牌试点工作方案[EB/OL].白沙黎族自治县人民政府网.(2023-04-07)[2024-01-21].htps://baisha.hainan.gov.cn/baisha/xxgk/0500/0503/xzfbgwj/202304/t20230412_3397575.html.

[8]梁如金,符.白沙茶产业这把“火"越烧越旺[EB/OL].普洱茶网.(2023-02-02)[2024-01-21].https:/www.puercn.com/ news/132280/.

[9]郑坤丹.海南茶旅产业文化开发与融合发展研究[].现代经济信息,2019(4):486-487.

[10]陈卓斌.雨林更美生活更好[N].海南日报,2022-11-25(001).

[11]海南省农业农村厅.白沙发布实施茶全产业链标准体系和团体标准[EB/OL].海南省农业农村厅官网.(2023-04-14) [2024-01-21]. https://agri.hainan.gov.cn/hnsnyt/ywdt/zwdt/202304/t20230414_3399110.html.

[12]生态环境部自然生态保护司.全国生物多样性保护优秀案例之一:海南白沙野生茶资源保护及开发[EB/OL].(2023-01-08)[2024-01-2]. htps:/www.mee.gov.cn/ywgz/zstbh/swdyxbh/202301/t20230108_1012014.shtml.

[13]胡玉贞.海南茶业产业化发展研究[D].海口:海南大学,2012.

[14]曾毓慧于伟慧.白沙创新“两山银行"理念,用好优势生态资源,加快探索“两山"转化新路径[N].海南日报,2022-07-03-(001).

[15]马维娜.基于 CiteSpace 的海南白沙茶文化旅游研究分析[J].现代商业,2022(3):54-56.

[16]李铭,陈冬梅.海南特色茶休闲食品研究现状和展望[].农产品加工,2019(18):68-69+72.

(责任编辑林海妹)

荔枝加工技术及综合利用研究进展

邓龙妹李春洪

(广东省华立技师学院广东广州511300)

摘要荔枝以其多汁甜美、独特香气和丰富营养而备受消费者青睐。虽然目前国内外对荔枝进行了较为成熟的研究,但其产业发展面临着加工技术落后和资源利用率低等挑战。综述荔枝加工技术及综合利用研究进展,为推动荔枝产业资源深度开发、提升加工技术和综合利用水平、为相关研究领域提供参考依据。采用系统综述法,对荔枝加工技术及其综合利用的研究成果进行归纳总结。重点关注荔枝加工技术的最新进展,以及荔枝核、果渣和果皮等副产品的营养价值和开发利用现状。荔枝加工技术及综合利用研究对产业发展具有重要意义。未来研究应着重解决现有技术难题,开发新型加工技术,深人挖掘荔枝副产品的营养价值和功能特性,延长产业链,推动荔枝产业向高质量、高附加值方向发展。

关键词荔枝;加工技术;荔枝汁;荔枝干;果实保鲜;荔枝副产品;综合利用;研究进展

57.1 文献标识码 A DOI: 10.12008/j.issn.1009-2196.202:

Research Progress on Processing Technology and Comprehensive Utilization of Litchi

DENG Longmei LI Chunhong (Guangdong Huali Technical College, Guangzhou, Guangdong 511300, China)

Abstract Litchi is favored by consumers for its juicy sweetness, unique aroma, and high nutritional value. Although considerable research has been conducted on litchi domestically and internationally,theindustry faces challenges such as backward processing technologies and low efficiency in resource utilization. This paper aims to systematically review the progress in litchi processing technology and comprehensive utilization, providing references for promoting the deep development of litchi industry resources, enhancing processing technologies and comprehensive utilization levels, and supporting related research fields. This research adopts a systematic review approach to summarize and analyze research achievements in litchi processing technology and its comprehensive utilization. It focuses on the latest advancements in litchi processing technologies, as well as the nutritional value and utilization status of by-products such as litchi seeds, pulp residue, and peels in litchi processing technology, and comprehensive utilization is of significant importance to the industry's development.Future studies should prioritize addressing existing technical challenges, developing novel processing technologies,and exploring the nutritional value and functional properties of litchi by-products to extend the industrial chain. These efforts will drive the litchi industry towardhigh-quality andhigh-value-added development.

Keywords litchi; processing technologies; litchi juice; dried lichee; fruit preservation; litchi by-products; comprehensive utilization;researchprogress

荔枝(LitchichinensisSonn.)属于无患子科荔枝属,又名离枝、丹荔,在全球20多个国家广泛种植。在我国,荔枝已有超过2000年的栽培历史。中国是主要的荔枝生产国,其次为印度、泰国和越南,同时,马来西亚、澳大利亚和美国的荔枝产量也在大幅增长,荔枝已成为国际贸易中的重要商品"。中国荔枝的盛产地包括广东、广西、福建、海南和四川等地[2。截至2023年[3],中国的荔枝投产面积已达52.94万 hm^{2} ,位居全球首位,其中广东26.59万 hm^{2} ,广西20.19万 hm^{2} 海南2.55万 \mathfrak{h m}^{2} ,福建1.40万 \mathfrak{h m}^{2} ,四川1.21万 hm^{2} ,云南1.00万 \mathfrak{h m}^{2} 。不同的生态环境加上多年的人工培育,孕育出了各具特色的荔枝品种。荔枝果肉多汁,口感细腻,营养丰富。具有很大的开发价值。荔枝多酚及多糖等在动物体内外实验中均显示出宝贵的生物活性4-引]。体内体外研究表明,荔枝生物活性物质的药理作用包括抗氧化抗炎、抗肿瘤[、抗糖尿病"、抗高脂血症"、抗病毒活性[。研究表明,荔枝具有被开发成营养保健品或药物的潜力,可用于预防和治疗各种慢性疾病。

1荔枝加工技术概况

荔枝含水量占 76%~91% ,含丰富的生物活性物质、矿物质、维生素、糖类、脂肪、蛋白质及香气成分[。荔枝用途广泛,目前,除鲜食外,还被加工成多种制品,如荔枝干、荔枝罐头、荔枝酒、荔枝汁、荔枝果冻等,是相对有效的延长保质期和满足市场需求的方法。在健康食品领域,荔枝作为原料用于药膳、健康茶饮等产品。当前,荔枝加工业面临诸多挑战,其中包括工艺落后、产品精深加工不足和增值较少等问题。例如,荔枝干多由农户自行加工,规模较小,技术参差不齐,产品质量无法保证。由于荔枝加工前处理效率低,加工期短,加工设备较落后,限制了其规模化生产。因此,荔枝产品加工技术的进步不仅可减少荔枝收获后的损失,提高荔枝商业价值,还可开拓创造就业的途径,增加农民的收入。

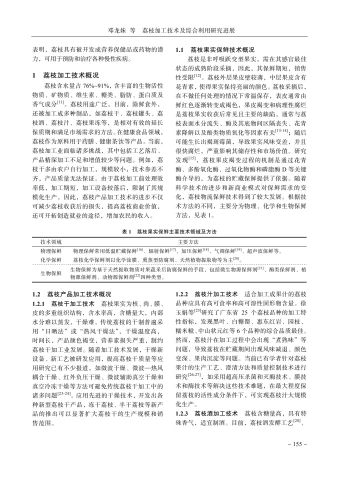

1.1荔枝果实保鲜技术概况

荔枝是非呼吸跃变型果实,需在其感官最佳状态的成熟阶段采摘,因此,其保鲜期短,销售性受限[2]。荔枝外层果皮壁较薄,中层果皮含有花青素,使得果实保持亮丽的颜色。荔枝采摘后,在不做任何处理的情况下常温保存,表皮通常由鲜红色逐渐转变成褐色,果皮褐变和病理性腐烂是荔枝果实收获后常见且主要的缺陷,通常与荔枝表面水分流失、酶及其底物间区隔丧失、花青素降解以及酚类物质氧化等因素有关3-14;随后可能生长出褐斑霉菌,导致果实风味变差,并且很快腐烂,严重影响其储存性和市场价值。研究发现[5],荔枝果皮褐变过程的机制是通过花青酶、多酚氧化酶、过氧化物酶和磷脂酶D等关键酶介导的,为荔枝的贮藏保鲜提供了依据。随着科学技术的进步和新商业模式对保鲜需求的变化,荔枝物流保鲜技术得到了较大发展。根据技术方法的不同,主要分为物理、化学和生物保鲜方法,见表1。

| 技术领域 | 主要方法 |

| 物理保鲜 | 物理保鲜常用低温贮藏保鲜[16]、辐射保鲜[17]、加压保鲜[18]、 、气调保鲜[9、超声波保鲜等。 |

| 化学保鲜 | 荔枝化学保鲜剂以化学涂膜、熏蒸型防腐剂、天然植物提取物等为主20] 生物保鲜为基于天然提取物质对果蔬采后防腐保鲜的手段,包括微生物源保鲜剂2]、酶类保鲜剂、植 |

| 生物保鲜 | 物源保鲜剂、动物源保鲜剂22四种类型。 |

1.2荔枝产品加工技术概况

1.2.1荔枝干加工技术荔枝果实为核、肉、膜、皮的多重组织结构,含水率高,含糖量大,内部水分难以蒸发,干燥难。传统荔枝的干制普遍采用“日晒法”或“热风干燥法”,干燥温度高,时间长,产品颜色褐变,营养素损失严重,制约荔枝干加工业发展。随着加工技术发展,干燥新设备、新工艺被研发应用,提高荔枝干质量等应用研究已有不少报道,如微波干燥、微波一热风耦合干燥、红外负压干燥、微波辅助真空干燥和真空冷冻干燥等方法可避免传统荔枝干加工中的诸多问题[23-24]。应用先进的干燥技术,开发出各种新型荔枝干产品,冻干荔枝、半干荔枝等新产品的推出可以显著扩大荔枝干的生产规模和销售范围。

1.2.2荔枝汁加工技术适合加工成果汁的荔枝品种应具有高可食率和高可溶性固形物含量。徐玉娟等[25]研究了广东省 25个荔枝品种的加工特性指标,发现黑叶、白糖罂、惠东红岩、园枝、糯米糍、中山状元红等6个品种的综合品质最佳。然而,荔枝汁在加工过程中会出现“煮熟味”等问题,导致荔枝在贮藏期间出现风味减退、颜色变深、果肉沉淀等问题。当前已有学者针对荔枝果汁的生产工艺、澄清方法和质量控制技术进行研究26-2],如采用超高压杀菌和灭酶技术、膜技术和酶技术等解决这些技术难题,在最大程度保留荔枝的活性成分条件下,可实现荔枝汁大规模化生产。

1.2.3荔枝酒加工技术荔枝含糖量高,具有特殊香气,适宜制酒。目前,荔枝酒发酵工艺[8]酿酒酵母筛选[2、香气成分[30等方面已经得到广泛研究,并且生产出了诸如荔枝啤酒、荔枝冰酒和荔枝白兰地等新型荔枝酒类产品。然而,荔枝酒是一种胶体溶液,经过装瓶后会产生少量浑浊絮状物,这些二次沉淀物可能会影响荔枝酒的感官品质。此外,荔枝果酒口感上缺乏醇厚感,略显尖锐,国内学者已对荔枝酒的澄清技术和陈化技术进行了研究。叶正文等3研究表明,采用皂土与明胶混合澄清可以使冰荔枝酒清澈透明,提高了其稳定性。另外,邓伟全32研究发现,儿茶素和表儿茶素是影响荔枝酒苦味的关键成分,聚乙烯吡咯烷酮与皂土复配可有效降低总酚含量,减轻荔枝酒苦味,进而提高荔枝酒品质。

1.2.4其他荔枝产品加工技术荔枝罐头通常采用巴氏杀菌技术,采用微波加热技术和超高压瞬时杀菌技术可提高荔枝罐头的品质和质量33]。海藻糖糖水荔枝罐头加工技术可以有效降低荔枝罐头的美拉德反应程度,明显改善果肉颜色34。经喷雾冷冻干燥后制成的荔枝果渣果粉品质良好。张斌等35试验发现,发酵温度 32 °C 、初始酒精度5.5% vol、醋酸菌接种量 0.42~g/L 为荔枝醋酸发酵最佳条件。采用热脱附方式提取荔枝香气制得荔枝香精可应用于荔枝果饮[36]。目前,人们也致力于荔枝糖果、荔枝饼干、荔枝酸奶、荔枝唇膏等食用、日用产品的研发加工。

2荔枝综合利用概况

《本草纲目》记载,常食荔枝可补脑健身,治疗瘴病疗肿,开胃健脾,干制品能补元气。近几十年来,对荔枝核、果肉和果皮中生物活性物质的提取、分离、鉴定和评价等方面的研究报道较多。这些研究表明,荔枝富含多种生物活性物质,包括多酚类、多糖类、类和木脂素等,这些成分赋予荔枝有益的生物活性和营养特性。加大对荔枝功能性成分的提取利用以及荔枝食用率或其产品加工过程中产生的副产物,如荔枝核、荔枝皮及荔枝渣的综合利用研究将有利于提高荔枝经济效益。

2.1荔枝功能性成分作用

2.1.1酚类荔枝果实的各个部位(果皮、果肉、果核)都含有酚类化合物[37]。荔枝果肉是直接可食用的部分,其多酚含量对荔枝营养价值起着至关重要的作用。研究表明,荔枝多酚对肥胖大鼠具有明显的减肥和提高免疫力作用[38]。张汉辉[39]制备的荔枝多酚微胶囊对于大肠杆菌及金黄色葡萄球菌有较好的抑菌活性,且可较好地保留多酚的抗氧化活性。荔枝黄酮类(酚类物质的重要亚类)化合物具有抗炎、抗肿瘤、降血糖、抗病毒等药理活性。李叔惠等I4研究表明,荔枝核中提取的总黄酮减轻了 CCl_{4} 引发的小鼠急性肝损伤。常明4研究表明,荔枝核总黄酮可明显抑制前列腺癌细胞的生长和转移。梁云等[研究表明,荔枝核总黄酮对肝纤维化大鼠具有一定治疗作用。2.1.2多糖类荔枝多糖由半乳糖、葡萄糖、阿拉伯糖及少量甘露糖、鼠李糖和木糖组成[43]。具有降血糖、调节免疫、抗菌、抗氧化4]等功效,为开发荔枝多糖纯成分药物提供了可能性。荔枝果肉的抗氧化性与氨基酸组成、分子量和单糖组成有关。半乳糖和甘露糖含量越高,其抗氧化能力越强[4]。研究[46表明,荔枝干多糖比新鲜荔枝果肉多糖免疫调节活性更强。荔枝干多糖通过刺激小鼠肠系膜淋巴结细胞产生更多的ⅡL-6和IFN-y ,促进小鼠肠系膜淋巴结细胞增殖,介导肠道免疫;通过提高小鼠血清中IL-6、TNF- \mathbf{\nabla}*\mathbf{a} IgM、IgG和IgA的浓度,介导体液免疫。将荔枝核多糖应用于面部护理,有助于改善面部斑点和皱纹[47]。

2.1.3其他功能性成分荔枝中含有的有机酸包括酒石酸、柠檬酸和抗坏血酸,其为抗坏血酸的良好来源。另外,荔枝也是矿物质钾的良好来源。钟慧臻[48研究发现,荔枝果肉中含有16种脂肪酸,其中单不饱和脂肪酸含量较高。此外,荔枝中的氨基酸种类及含量也非常丰富,包括20种基础氨基酸和8种必需氨基酸。

2.2荔枝加工副产物的开发利用

2.2.1荔枝核荔枝核含有大量的营养和生物物质,包含淀粉( 40.7% )、蛋白质( 4.93% )脂肪3.2% )及粗纤维、矿物质、植物化学物质等[49]。荔枝核提取物具有抗氧化、抗病毒、抗癌、保肝降脂等生物活性[1,50]。将全蝎、浙贝母、荔枝核配伍研制成胶囊,在缓解肿瘤患者临床症状,延长患者生存期方面取得较好效果[5]。研究[$2]显示,荔枝核提取物可作为经济有效的碳源,用于处理高盐度废水的反硝化。此外,荔枝核提取物还可用于制备荧光碳点,用于亚甲基蓝的选择性检测和HepG2细胞的荧光成像[3]。研究[54表明,荔枝核的乙醇提取物还可以作为环保型缓蚀剂回收利用。从荔枝核中分离得到的淀粉纯度高,具有良好的持水性、热稳定性,在食品工业中具有良好的应用前景。荔枝核生物活性可在创新食品和制药产品的开发中使用,也有助于防止荔枝核造成的环境污染。

2.2.2荔枝皮荔枝果皮约占荔枝鲜重的 15% 以上,荔枝果皮中含有多酚、黄酮类和水溶性多糖等多种活性成分。研究人员对荔枝果皮的化学成分进行了分析,发现果皮鲜红色的原因是其含有花青素类物质55]。研究[56表明,荔枝果皮提取物对结直肠癌有一定的治疗作用,作用机理与促进细胞凋亡、抑制细胞周期蛋白有关。荔枝果皮可作为一种环保材料,其提取物可应用于多孔碳纳米片/颗粒复合材料制造[$]、医疗诊断[58、环境保护[59]、食品和保健品开发、化妆品日用品等领域中,具有较大的药用潜力、良好的市场前景和较高的价值。

2.2.3荔枝果渣荔枝果渣为荔枝汁加工后的副产物。经酶法提取后得到的荔枝果渣含多糖、纤维素、果胶、蛋白质、脂肪等成分是微生物生长的良好培养基6]。何珺珺等[61-62]研究表明,经过处理的荔枝果渣接种安琪酿酒活性干酵母后,其发酵能力强,产酒精度高,残糖低。此外,荔枝果渣中的不溶性膳食纤维具有潜在的抗氧化和降血糖活性,可作为制备功能性产品的重要资源[6]。利用乳酸菌对荔枝果渣进行发酵,既可以充分利用生物质资源,又可以减少荔枝果渣对环境造成的污染[31]。

3 小结与展望

荔枝及其提取物涉及食品、医药、化妆品和化工等行业。荔枝加工及综合利用产业具有很大的发展潜力,新技术将推动该产业快速发展。目前,荔枝果皮和果核尚未得到深度开发和增值,未能实现深度产业化。荔枝副产品的深度开发将为经济发展和生态环境带来潜在的好处,可投入更多精力来开发利用荔枝副产品,加大荔枝果皮和果核资源的再利用。同时,培育龙头企业和知名品牌,并积极推广和宣传荔枝加工新产品。目前,我国大部分荔枝产区存在冷藏设备不足、信息化程度低等冷链物流问题。建议加快布局荔枝产业数字新基建,积极开展荔枝线上云交易活动。鼓励促进线下餐饮店铺开发与荔枝相关的快速消费品,如新鲜荔枝汁以及荔枝风味小吃,以增加荔枝在线下鲜果市场的消费量。此外,除加强对荔枝加工技术以及综合利用研究外,针对目前荔枝产品生产率和产品质量问题,也可加强荔枝栽培选育研究工作,包括培育适应不同农业气候条件的适宜品种,如果实重、种子小、果肉高、耐日晒、不易裂果、超早熟或超晚熟的优质品种。

参考文献

[1]张蕾,徐立,李焕苓,等.荔枝资源收集、保存和利用现 状[J].科技导报,2023,41(4):50-57.

[2]苏钻贤,杨胜男,陈厚彬,等.2020 年我国荔枝主产区的 生产形势分析[J].南方农业学报,2020,51(7):1598-1605.

[3]陈厚彬,苏钻贤,杨胜男.2023 年全国荔枝生产调查与形 势分析[J].中国热带农业,2023(3):13-22.

[4]李玉凤,王刚,赵立春.荔枝黄酮类成分研究进展[.中 国民族民间医药,2021,30(9):76-84.

[5]Zhao L, Wang K, Wang K, et al. Nutrient components, health benefits, and safety of Litchi (Litchi chinensis Sonn.): A review[J]. Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety,2020,19(4): 2 139-2 163.

[6]Dong X Z, Huang Y Y, Wang Y H, et al. Anti-inflammatory and antioxidant jasmonates and flavonoids from lychee seeds[J]. Journal of Functional Foods, 2019, 54: 74-80.

[7]Guo H W, Luo H, Yuan H B, et al. Litchi seed extracts diminish prostate cancer progression via induction of apoptosis and attenuation of EMT throughAkt/GSK- 3 \upbeta signaling[J]. Scientific Reports, 2017, 7: 41 656.

[8]Park C H, Park K H, Hong S G, et al. Oligonol, a low-molecular-weight polyphenol derived from lychee peel, attenuates diabetes-induced pancreatic damage by inhibiting inflammatory responses via oxidative stress-dependent mitogen-activated protein kinase/nuclear factor-kappa B signaling[J]. Phytotherapy Research, 2018, 32(12): 2 541-2 550.

[9]Rong S, Zhao S Q, Kai X, et al. Procyanidins extracted from the Litchi pericarp attenuate atherosclerosis and hyperlipidemia associated with consumption of a high fat diet in apolipoprotein-E knockout mice[J]. Biomedicine & Pharmacotherapy, 2018, 97: 1 639-1 644.

[10] Xu X Y, Xie H H, Wang Y F, et al. A-type proanthocyanidins from lychee seeds and their antioxidant and antiviral ac

tivities[J]. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2010,

58(22): 11 667-11 672.

[11] Yao P F, Gao Y, Simal-Gandara J, et al. Litchi (Litchi chinensis sonn.): A comprehensive review of phytochemistry, medicinal properties, and product development[J]. Food & Function, 2021, 12(20): 9 527-9 548.

[12]王银红,张,江靖,等.四个荔枝品种采后低温贮藏品 质指标差异分析及评价[].食品工业科技,2019,40(22): 288-293+299.

[13] Liu L, Xie B J, Cao S Q, et al. A-type procyanidins from Litchi chinensis pericarp with antioxidant activity[J]. Food Chemistry, 2007, 105(4): 1 446-1 451.

[14] Sun J, Peng H X, Zhang E Z, et al. Comparison of enzymes and flavonoids related to postharvest browning in three Litchi (Litchi chinensis sonn.) cultivars[J]. Journal of Food Biochemistry, 2011, 35(6): 1 603-1 611.

[15] Bhushan B, Kumar S, Mahawar M K, et al. Nullifying phosphatidic acid effect and controlling phospholipase D associated browning in Litchi pericarp through combinatorial application of hexanal and inositol[J]. Scientific Reports, 2019, 9(1): 2 402.

[16] Liang D W, Lin F Y, Yang G M, et al. Advantages of immersion freezing for quality preservation of Litchi fruit during frozen storage[]. LWT - Food Science and Technology, 2015, 60(2): 948-956.

[17] Hajare S N, Saxena S, Kumar S, et al. Quality profile of Litchi (Litchi chinensis) cultivars from India and effect of radiation processing[J]. Radiation Physics and Chemistry, 2010, 79(9): 994-1 004.

[18] Kaushik N, Kaur B P, Srinivasa Rao P. Application of high pressure processing for shelf life extension of Litchi fruits (Litchi chinensis cv. Bombai) during refrigerated storage[J]. Food Science and Technology International, 2014, 20(7): 527-541.

[19] Mangaraj S, Goswami T K, Giri S K, et al. Permselective MA packaging of Litchi (cv. Shahi) for preserving quality and extension of shelf-life[J]. Postharvest Biology and Technology, 2012, 71: 1-12.

[20] Akter M S, Sarkar M R, Choudhury S, et al. Effect of postharvest treatments on shelf life and quality of Litchi stored at ambient temperature[J]. International Journal of Postharvest Technology and Innovation, 2020, 7(4): 319.

[21] Martinez-Castellanos G, Pelayo-Zaldivar C, Perez-Flores L J, et al. Postharvest Litchi (Litchi chinensis Sonn.) quality preservation by Lactobacillus plantarum[J]. Postharvest Biology and Technology, 2011, 59(2): 172-178.

[22]Jiang X J, Lin H T, Shi J, et al. Effects of a novel chitosan formulation treatment on quality attributes and storage behavior of harvested Litchi fruit[J]. Food Chemistry, 2018, 252: 134-141.

[23] Tan S, Tang J M, Shi W J, et al. Effects of three drying methods on polyphenol composition and antioxidant activities of Litchi chinensis Sonn[J]. Food Science and Biotechnology, 2020, 29(3): 351-358.

[24] Huang L L, Qiao F, Fan D M. Microstructure changing and moisture removing of lychee during microwave vacuum drying[J]. International Journal of Agricultural and Biological Engineering, 2021, 9: 162-169.

[25]徐玉娟,温靖,肖更生,等.不同品种荔枝果实加工特性 比较研究[J].食品科学,2010,31(1):33-37.

[26]]龚小洁,余元善,徐玉娟,等.荔枝汁中果肉沉淀物的营 养成分分析及其稳定性研究[].广东农业科学,2014, 41(19): 90-93.

[27]李镜浩,肖更生,徐玉娟,等.中温联合二甲基二碳酸盐 对荔枝原汁品质的影响[].现代食品科技,2023,39(9): 233-243.

[28]蔡洁玲.试析荔枝酒发酵工艺的初步优化策略[].企业导 报,2015(15): 83+85

[29]刘国明,方晓纯,李杰民,等.荔枝酒发酵菌种的筛选及 工艺优化[J].酿酒科技,2016(2):37-39+46.

[30]唐忠盛.荔枝酒加工过程中香气成分变化规律及特征香 气研究[D].广州:华南理工大学,2019.

[31]叶正文,郭正忠,黄星源,等.几种澄清剂对冰荔枝酒澄 清效果的比较研究[].酿酒,2012,39(4):91-93.

[32]邓伟全.荔枝酒苦味及其控制工艺优化研究[D].广州: 华南农业大学,2017.

[33]王欲翠.超高压处理对荔枝罐头品质的研究[D].广州:华 南农业大学,2019.

[34]陈云辉,徐程,余小林,等.海藻糖对荔枝罐头非酶褐变 特性的影响[].食品与机械,2011,27(1):15-18.

[35]张斌,陈兆贵,邹俊杰.响应面法优化荔枝醋酸发酵的工 艺条件[J].中国酿造,2019,38(6):136-139.

[36]郑灿芬.荔枝的香气分析及荔枝香精的调配技术[].饮 料工业,2018,21(6):40-43.

[37]陈业渊.海南荔枝种质资源考察收集、鉴定评价及分析[D]. 海口:海南大学,2012.

[38]涂杜,张军丽,彭新宇,等.荔枝多酚对营养性肥胖小鼠 减肥和增强免疫力作用研究[川.食品研究与开发,2019, 40(15): 14-18.

[39]张汉辉.荔枝多酚微胶囊的制备及其性能研究[D].广州: 仲恺农业工程学院,2022.

[40]李叔惠,崔官炜,黄盼玲,等.荔枝核总黄酮抑制NLRP3 炎症小体减轻小鼠急性肝损伤的作用[门.辽宁中医药大 学学报,2024,26(1):42-46.

[41]常明.荔枝核总黄酮靶向AKT/mTOR&NF *\kappa{B} 双通路抑 制前列腺癌细胞的生长和转移[D].南宁:广西医科大学, 2019.

[42]梁云,唐燕,司马玲,等.基于MAPK信号通路的荔枝 核总黄酮对肝纤维化大鼠作用机制的研究[川.中药材, 2023, 46(11): 2 856-2 860.

[43]Huang F, Liu Y, Zhang R F, et al. Chemical and rheological properties of polysaccharides from Litchi pulp[J]. International Journal of Biological Macromolecules, 2018, 112: 968-975.

[44]Kong F L, Zhang M W, Kuang R B, et al. Antioxidant activities of different fractions of polysaccharide purified from pulp tissue of Litchi (Litchi chinensis Sonn.)[J]. Carbohydrate Polymers, 2010, 81(3): 612-616.

[45] Hu X Q, Wang JL, Jing Y S, et al. Structural elucidation and in vitro antioxidant activities of a new heteropolysaccharide from Litchi chinensis[J]. Drug Discoveries & Therapeutics, 2015, 9(2): 116-122.

[46]Huang F, Zhang R F, Liu Y, et al. Characterization and mesenteric lymph node cells-mediated immunomodulatory activity of Litchi pulp polysaccharide fractions[]. Carbohydrate Polymers, 2016, 152: 496-503.

[47]李秀娟,胡明月,肖亚聪.荔枝核多糖在化妆品中的应用 研究[J].产业创新研究,2023(22):96-98.

[48]钟慧臻.荔枝果肉多酚及脂肪酸指纹图谱初步研究[D] 武汉:华中农业大学,2010.

[49]Punia S, Kumar M. Litchi (Litchi chinenis) seed: Nutritional profile, bioactivities, and its industrial applications[J]. Trends in Food Science & Technology, 2021,108: 58-70.

[50]黄景珠,李福建,黄雪莲,等.荔枝核抗肝癌作用研究进 展[J].右江医学,2023,51(9):769-773.

[51]吴洪斌,李小平,徐梅英,等.消瘤Ⅱ号胶囊的研制及对 颈部淋巴结转移治疗的疗效[].中国医院药学杂志,2006, 26(7): 802-804.

[52]Li H, Zhou Z M, Liu Q S, et al. Biological denitrification in high salinity wastewater using Semen litchi as a carbon source[J]. RSC Advances, 2015, 5(113): 92 836-92 842.

[53] Xue M Y, Zou M B, Zhao J J, et al. Green preparation of fluorescent carbon dots from lychee seeds and their application for the selective detection of methylene blue and imaging in living cells[J]. Journal of Materials Chemistry. B, 2015, 3(33): 6 783-6 789.

[54]Liao L L, Mo S, Luo H Q, et al. Corrosion protection for mild steel by extract from the waste of lychee fruit in HCl solution: Experimental and theoretical studies[J]. Journal of Colloid and Interface Science, 2018, 520: 41-49.

[55]Chukwuma C I, Izu G O, Chukwuma M S, et al. A review on the medicinal potential, toxicology, and phytochemistry of Litchi fruit peel and seed[J]. Journal of Food Biochemistry, 2021, 45(12): e13 997.

[56]Emanuele S, Notaro A, Palumbo Piccionello A, et al. Sicilian Litchi fruit extracts induce autophagy versus apoptosis switch in human colon cancer cells[J]. Nutrients, 2018, 10(10): 1 490.

[57] Zhao N, Zhang P X, Luo D W, et al. Direct production of porous carbon nanosheets/particle composites from wasted Litchi shell for supercapacitors[J]. Journal of Alloys and Compounds,2019,788:677-684.

[58]Xue M Y, Zhao J J, Zhan Z H, et al. Dual functionalized natural biomass carbon dots from lychee exocarp for cancer cell targetable near-infrared fluorescence imaging and photodynamic therapy[J]. Nanoscale, 2018, 10(38): 18 124- 18 130.

[59] Sun S J, Yang J L, Li Y, et al. Optimizing adsorption of Pb(II) by modified Litchi pericarp using the response surface methodology[J]. Ecotoxicology and Environmental Safety, 2014, 108: 29-35.

[60] Li YN, Yu Y S, Hu T G, et al. Evaluation of the Structure, in vitro Antioxidant and Hypoglycemic Activity of Insoluble Dietary Fiber from Litchi Pomace[J]. 2023, 23(10): 195-205.

[61]何珺珺.荔枝渣制备燃料酒精的工艺研究[D].镇江:江 苏科技大学,2011.

[62]何珺珺,周如金,唐玉斌,等.不同酿酒酵母利用荔枝 渣生产酒精性能的比较[J].安徽农业科学,2010,38(35): 20 469-20 471.

《热带农业科学》欢迎社会各界人士投稿订阅

《热带农业科学》(月刊)于1980年创刊,是中国热带农业科学院主办的农业综合类期刊。中国标准连续出版物号ISSN1009-2196/CN46-1038/S。国内外公开发行,海外发行代号BM8913,国内邮发代号84-31。入选“中国科技核心期刊”“中国农林核心期刊”“RCCSE中国准核心学术期刊”“《中国学术期刊综合评价数据库》统计源期刊”“《中国学术期刊影响因子年报》统计源期刊”;被国内清华同方中国知识资源总库(CNKI)、维普、中国学术出版网络总库、万方数据、龙源期刊数据库等收录,国外JST日本科学技术振兴机构数据库(日)收录;荣获“中国农业期刊优秀期刊”“中国农业期刊优秀团队”;新入选《中国核心期刊(遂选)数据库》。期刊复合影响因子0.918、综合影响因子0.670。欢迎社会各界人士踊跃投稿、订阅期刊。

网址: https://publish.cnki.net/rdnk; E-mail: rdnk@163.com;

编辑部电话:0898-66989829; 编务室电话:0898-66989992;

发行室电话:0898-66989959; 邮政编码:571101;

地址:海南省海口市龙华区学院路4号。

投稿注意事项:

(1)务求内容真实,逻辑严密,文字精炼,数据准确。(2)表格采用三线表。(3)数据图要求带上数据库。(4)图片像素要求300DPI以上,且是未加工的原始图。(5)参考文献只著录最必要、直接引用并阅读过的文献,要求15篇以上。(6)每篇稿件一般限在6000字以内。(7)编辑部对拟刊登的稿件酌情收取版面费,文稿刊出后酌付稿酬,并赠送当期《热带农业科学》2册。(8)来稿文责自负,请勿一稿多投。来稿自投寄之日起15天未得到编辑部的反馈信息,作者可自行处理。来稿恕不退还,请作者自留稿底。(9)来稿请注明作者的性别、出生年份、最高学历、职称、研究方向、工作单位、通讯地址、邮政编码、联系电话和电子邮箱。

收录证书

《热带农业科学》编辑部:

在《中国应用型期刊评价研究报告(2023 版)》(CACJ) 中,贵刊被评为中国应用型权威期刊。

特发此证。

热带农业科学

(1980年创刊,月刊)

主管中华人民共和国农业农村部主办中国热带农业科学院编辑出版《热带农业科学》编辑部

《热带农业科学》编辑委员会

委员陈青陈松笔程汉茶正早邓干然戴好富冯岗桂红星华元刚黄华孙黄贵修胡美姣胡伟郝朝运郭志凯刘国道刘海青刘柱李积华李开绵李勤奋吕宝乾马海霞梅文莉鲍时翔乔飞时涛史学群史艳财申章佑王挥王家保王涛王晓玲王真辉汪志芬阳辛凤元超尹俊梅易克贤杨定海张静杨衍叶剑秋周汉林钟秋平张汉尧詹儒林

副主编金志强谢江辉 执行副主编曾莉娟

本期责编林海妹 龙娅丽 策划编辑‧林海妹

英文审校张汉尧 封面摄影高圣风

编辑部电话0898-66989829/9992 发行室电话 0898-6698 9959

邮政编码 571101 地址海南省海口市龙华区学院路4号

电子信箱 rdnk@163.com 网站https://rdnk.cbpt.cnki.net

ISSN 1009-2196中国标准连续出版物号CN 46-1038/S

印刷海口新明印刷有限公司 地址海南省海口市秀英区狮子岭工业园区光伏路1号

海外发行中国国际图书贸易总公司 海外发行代号BM8913

国内邮发海南省报刊发行局 国内邮发代号84-31

定价30.00元

著作权授权声明本刊已人编中国知网、维普数据库、万方数据库、博看期刊网、JST日本科学技术振兴机构数据库(日)等系列数据库,其收录论文作者著作权使用费与本刊稿酬一次给付。凡不同意编人该系列数据库的稿件,请在来稿时声明。本刊所载文章版权归本编辑部所有。

CHINESEJOURNAL OF TROPICAL AGRICULTURE (Monthly,establised 1980)

Directed by the Ministry of Agriculture and Rural Affairs of the People's Republic of China

Editor-in-Chief: CHEN Yeyuan; Executive Deputy Editor-in-Chief: ZENG Lijuan

Sponsored by CATAS;Editor:LIN Haimei and LONG Yali

Edited by Editorial Board of Chinese Journal of Tropical Agriculture; E-mail: rdnk@163.com

Printed by Haikou xinming Printing Co., LTD; Telephone: +86+8986698 9959

Overseas Distributed by China International Book Trading Corporation; Overseas Distribution Code: BM8913

Distributed byHainanNewspaper andPeridical Distribution Bureau;Price 30 \sharp

Address: No.4, Xueyuan Road, Haikou, Hainan 571101, P. R. China

该页无缩略图

该页无缩略图