(社会科学版)

JOURNAL OF CHENGDU UNIVERSITY OF TECHNOLOGY(SOCIAL SCIENCES)

重点推荐

本期“纪检监察研究”专栏两篇文章,《纪检监察理论与实践前沿问题学术研讨会会议综述》是“纪检监察理论与实践前沿问题”学术研讨会与会专家学术观点集锦,反映了当前学界在纪检监察理论研究、学科建设与人才培养研究的最新成果。马浩洋的《纪检监察一体化背景下监察主导模式的法治化张力与理论弥合研究》一文,关注当下职务犯罪办案的监察主导模式在法治主义视角下正当性不足的困境,指出需要以一种更具现代性的法治主义视角来审视和约束以政治上的功能主义为支撑的监察权。基于现代政治系统以权力为运作结构的根本特征和执行性权力扩张的现代政治系统运作表现,相比于古典思想的分权制衡,监察主导模式的法治正当性更多需要依靠权力自控来实现。实现权力自控则必须依靠严密、公开、理性的现代法治程序,这也是超越古典实质法治观的现代程序法治观的体现。

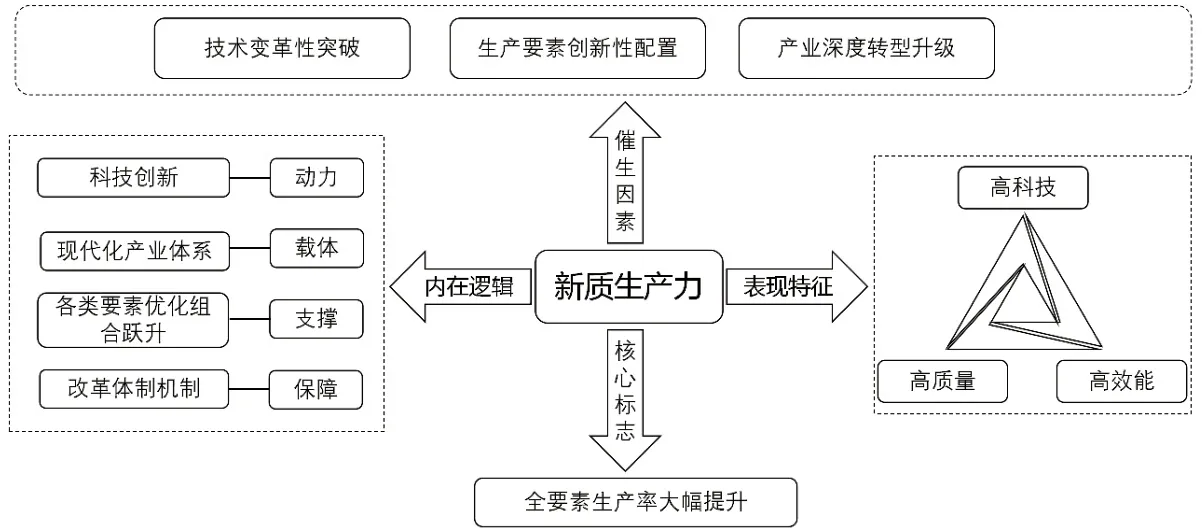

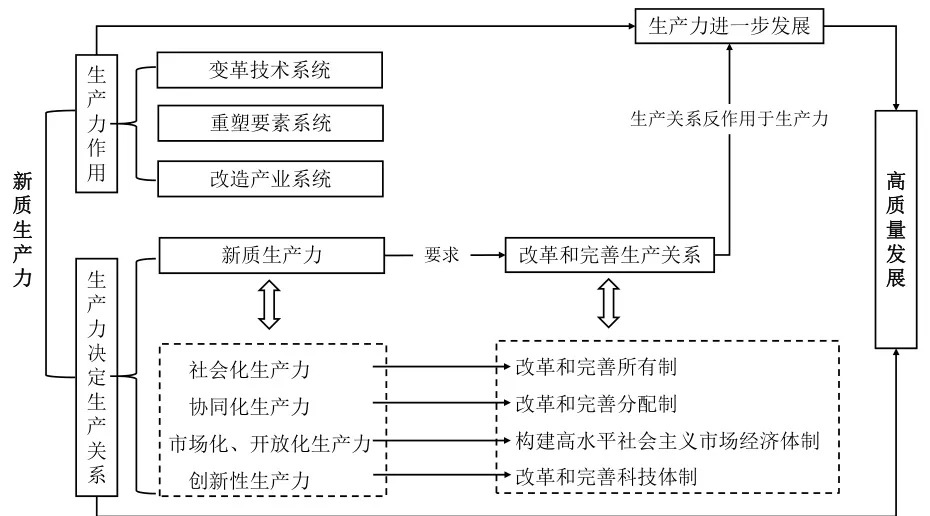

马文武、邵芹芹、邱黎源的《新质生产力促进高质量发展一基于生产力与生产关系作用视角》一文认为,新质生产力是新发展阶段的先进生产力,是在生产力与生产关系的矛盾运动中形成并不断发展的,能够为高质量发展提供崭新动力。基于生产力与生产关系矛盾运动规律,新质生产力促进高质量发展主要是在生产力的直接作用和生产关系的反作用中实现的。新质生产力通过对技术系统、要素系统、产业系统的重塑与革新,直接促进生产力水平提升,为高质量发展奠定坚实物质基础。同时,生产力决定生产关系,作为先进生产力的具体表现形式,新质生产力要求建立与之相适应的新型生产关系,带动了基本经济制度、科技体制等的改革与完善,进而为高质量发展构筑了良好的制度生态。扎实推进高质量发展,必须正确把握生产力与生产关系的辩证运动,以最大限度发挥出新质生产力的赋能作用。

吕火明、白贺兰、刘宗敏的《大农业观视域下四川农业建成现代化大产业的理论逻辑和实践路径》一文认为,大农业观是一种顺应时代潮流、符合发展规律的农业发展理念,超越了传统农业的局限,以全局性、系统性和前瞻性的视角审视和推动农业的全面发展。大农业观将农业视为一个复杂的系统工程,强调多位一体、多元共进,注重统筹利用整体资源、全产业链建设、多维度融合与多功能拓展,并保持与自然协同发展。面对四川非耕地资源利用不足、现代化装备水平不高、农业科技支撑不强、品牌影响力弱等困境,建议实施五大工程推动四川农业建成现代化大产业,即以“大产业链”构建工程拓展发展空间,以“大良田”提质升级工程夯实发展基础,以“大餐桌”创新升级工程促进产业增值,以“大科技”赋能增效工程强化科技支撑,以“大人才”融合振兴工程落实人才保障。

《成都理工大学学报(社会科学版))

2025年重点选题指引

1.习近平新时代中国特色社会主义思想研究

2.国家治理体系与治理能力现代化研究

3.纪检监察理论与实践研究

4.纪检监察学科建设研究

5.中国式现代化与实现共同富裕研究

6.新质生产力理论与实践研究

7.人工智能、数字经济、低空经济产业发展研究

8.乡村振兴、城乡融合发展的理论与实践研究

9.区域协调发展与成渝地区双城经济圈研究

10.人与自然和谐共生研究

11.灾害防治理论与实践研究

12.国际文化传播与国家软实力提升研究

13.国家创新体系构建与国际竞争力提升研究

14.教育强国建设、人工智能与教育现代化研究

15.新文科人才培养模式与课程教学改革研究

投稿要求:

1.论文具有开阔的理论视野、强烈的现实关怀和明确的问题意识,选题新颖,观点明确,论证严谨规范,研究结论具有原创性和前瞻性。2.来稿以 12 000字左右为宜,文章内容能反映人文社会科学研究领域中的最新成果。3.本刊采用网络投稿方式,投稿网址:https://qkzx.cdut.edu.cn。

成都理工大学CHENGDU LIGONG DAXUE XUEBAO SHEHUI KEXUEBAN

学报

社会科学版 (双月刊)

成都理工大学学报(社会科学版)

第33卷 第1期总第147期2025年1月出版

主 管: 四川省教育厅主 办: 成都理工大学

目 次

纪检监察研究

编辑委员会

主 任:刘清友

副 主 任:胡 兵 唐清利高继国 黄 寰刘玉邦

纪检监察理论与实践前沿问题学术研讨会会议综述………李海梅,莫 忧,白秀银,谢 天,马浩洋,魏 雨(1)

纪检监察一体化背景下监察主导模式的法治化张力与理论弥合研究…马浩洋 (10)

新质生产力研究

委员:(以姓氏拼音为序)保建云 陈廷湘 陈友良程孝良 淳伟德 邓宏兵丁任重 高 辉 高继国龚 灏 郭方云 郭海湘郭士礼 郭晓鸣 胡 兵花海燕 郇庆治 黄 寰黄 涛 蒋永穆 蒋远胜李奋生 李 萍 李 璞李 新 李佑新 林 宇刘后平 刘清友 刘 迅刘 翼 刘永志 刘玉邦卢 昂 吕火明 石 磊唐清利 谭全万 万 毅魏 宇 文 烨 谢志华徐 飞 徐奉臻 许传新姚黎明 张惠琴 周仲礼朱创业 邹建军

主 编:刘后平

副 主 编:许传新 郭士礼编 辑:田 勇 张 莉黄 航 唐玲娜英文编辑:刘小蓉

人与自然和谐共生研究

习近平全球生态共赢观的生成逻辑、理论内涵及价值意蕴……张豪永,李铁英(52)

期刊荣誉

RCCSE 中国核心学术期刊AMI 入库期刊全国高校优秀社科期刊四川省社会科学特色学术期刊四川省优秀学报(二等奖)

“中国制造2025”试点示范城市建设对城市碳排放效率的影响研究……张 跃,燕梦珂(61)

全文收录

乡村振兴研究

国家哲学社会科学文献中心

《中国核心期刊(遴选)数据库》

新华网

中国期刊网

《CNKI 中国期刊全文数据库》

《中国学术期刊综合评价数据库》

《中文科技期刊数据库》

《长江文库》

《万方数据——数字化期刊群》

《CEPS 中文电子期刊服务》

《维普中文科技期刊数据库》

91 阅读网(www.91yuedu.com)

中国乡村治理研究:多维特征、热点议题与发展态势——基于1991—2022 年国家社会科学基金和国家自然科学基金项目的计量分析……… ………李 俊,张小妍(74)党建引领乡村生态治理共同体建设的机制探寻——基于历史制度主义的个案考察……… 穆军全,张沥尹(89)

经济与管理研究

编辑部版权页声明

大农业观视域下四川农业建成现代化大产业的理论逻辑和实践路径……吕火明,白贺兰,刘宗敏(100)

本刊版权属于成都理工大学,本刊编辑部具体行使本刊的权利。本刊已许可《中国期刊全文数据(中国期刊网)》《中国核心期刊(遴选)数据库》《中国学术期刊综合评价数据库》《中国学术期刊(光盘版)》《万方数字化期刊全文数据库》《超星数字期刊》《中国科技论文在线》《中文科技期刊数据库》《CEPS中文电子期刊服务》《91 阅读网》《龙源期刊网》以数字化方式复制、汇编、发行、信息网络传播本刊全文。论文的著作权使用费与本刊稿酬一并支付。作者向本刊提交文章发表的行为即视为同意本刊上述声明。

JOURNAL OF CHENGDU UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

(Social Sciences)Vol.33,No.1 Jan.,2025

CONTENTS

Academic Seminar on Frontier Issues of Discipline Inspection and Supervision Theory and Practice: a

Summary LI Haimei, MO You, BAI Xiuyin, XIE Tian, MAHaoyang, WEIYu(1)

Research on the Legal Tension and Theoretical Bridging of the Supervisory-Led Model under the

Background of Integrated Discipline Inspection and Supervision Integration ……MA Haoyang(10)

Cultivating New Quality Productive Forces According to Local Conditions: the Synergistic Path of Regional

Economy and Technological Innovation …HUANG Huan, HU Zhibin, DU Mengqi(24)

New Quality Productivity Promotes High-Quality Development: Based on the Perspective of the Role of

Productivity and Production Relations …MA Wenwu, SHAO Qinqin, QIU Liyuan(38)

The Generative Logic, Theoretical Connotation and Value Implication of Xi Jinping’s Ecological Win-Win

Global Outlook …ZHANG Haoyong, LI Tieying(52)

Study on the Impact of the Construction of "Made in China 2025" Pilot Demonstration Cities on Urban

Carbon Emission Efficiency …ZHANG Yue, YAN Mengke(61)

Research on Rural Governance in China: Multidimensional Characteristics, Key Issues and Development

Trends—Based on the Econometric Analysis of Projects Sponsored by National Social Science Fund of

China and National Natural Science Foundation of China from 1991 to 2022 …LI Jun, ZHANG Xiaoyan(74)

Exploring the Mechanism of Party Building Leading the Construction of Rural Ecological Governance

Community—a Case Study Based on Historical Institutionalism …MU Junquan, ZHANG Liyin(89)

Theoretical Logic and Practical Countermeasures for Building Agriculture into a Modernized Big Industry

in Sichuan Province from the Broad Agriculture Perspective …LV Huoming, BAI Helan, LIU Zongmin(100)

纪检监察理论与实践前沿问题学术研讨会会议综述

纪检监察理论与实践前沿问题学术研讨会”

(成都理工大学 纪检监察研究院,成都 610059)

摘 要:由四川省纪检监察协会和成都理工大学联合主办、成都理工大学纪检监察研究院承办的“纪检监察理论与实践前沿问题”学术研讨会在成都举行。会议围绕推进纪检监察学科高质量发展、构建中国特色纪检监察学自主知识体系、实现纪检监察工作提质增效等议题进行了深入研讨,提出了有组织推进纪检监察学科建设、强化纪检监察学基础理论研究、拓展纪检监察学实践应用研究、建设专业化纪检监察人才队伍、推动多维度跨学科交叉研究、健全人才培养体系等意见建议,为推动新时代纪检监察学科高质量发展、促进纪检监察工作提质增效提供了学理支持。

关键词:纪检监察学;学科建设;自主知识体系;有组织科研;跨学科中图分类号:D926.6 文献标识码:A文章编号:1672-0539(2025)01-001-09引用格式:“纪检监察理论与实践前沿问题学术研讨会”会务组.纪检监察理论与实践前沿问题学术研讨会会议综述[J]. 成都理工大学学报(社会科学版),2025,33(1):1-9.

党的十八大以来,随着党和国家监督体系的不断健全、纪检监察体制改革的持续深化,我国进行了一场以推进国家治理体系和治理能力现代化为目标的体制机制变革,走出了一条中国特色的纪检监察体制改革之路。党的二十大报告明确提出,“全面从严治党永远在路上,党的自我革命永远在路上”,为坚持不懈把全面从严治党向纵深推进、确保党永葆旺盛生命力和强大战斗力指明了方向。纪检监察学是研究党和国家监督体系、党风廉政建设和反腐败以及纪检监察理论、制度和实践的综合性学科。建设纪检监察学科,是贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和落实习近平总书记关于全面从严治党、一体推进“三不腐”重要论述的重大举措,是一项具有中国特色的开创性事业。当前,在纪检监察学科的建设过程中,实践的发展先于理论的提炼,必须加快推动形成独具中国特色的纪检监察学科体系、学术体系和话语体系,以专业化教育培养纪检监察人才,最终推动反腐败实践不断发展。同时,更需要以多重视角、多元方法加强纪检监察学与相关学科的交流对话,汲取多学科研究成果,形成内容丰富深刻的理论体系。2024 年12 月14 日,由四川省纪检监察协会、成都理工大学联合主办,成都理工大学纪检监察研究院承办的“纪检监察理论与实践前沿问题学术研讨会”在成都理工大学成功举行。来自中国纪检监察协会纪检监察学科建设分会、国务院学位委员会纪检监察学科评议组、四川省纪委监委以及清华大学、中国政法大学、中共中央党校(国家行政学院)、辽宁大学等相关单位的100 余名专家学者参加了会议。与会专家学者围绕推进纪检监察学科高质量发展、构建中国特色纪检监察学自主知识体系、实现纪检监察工作提质增效等议题进行了深入研讨,形成了一批有格局、有见地、有特色、有分量的研究成果。

一、通过系统布局推进纪检监察学科高质量发展

(一)以一级二级学科联动促进纪检监察学科体系建设

党的二十大报告强调,加快构建中国特色哲学社会科学学科体系、学术体系、话语体系。当前,推动纪检监察学科体系建设,形成学术化、学理化、学科化的纪检监察学科体系,对于丰富和发展中国特色哲学社会科学学科体系,更好适应坚定不移全面从严治党、深入推进新时代党的建设新的伟大工程新形势新任务等具有重要意义。纪检监察学需要通过一级学科和二级学科的联动来实现科学合理的学科体系构建。其中,一级学科的设立为整个学科提供了宏观框架,而二级学科则进一步细化了研究方向和内容,确保了学科知识的容量和稳定性,进而有助于形成一个完整且有层次的学科体系,更好地服务于纪检监察工作的实际需要。

常保国从宏观层面提出了促进纪检监察学科体系建设的三个建议:第一,要坚持正确的政治方向,培养学生树立坚定的政治理想信念并能以宽阔的视野看待党的建设;第二,要把构建中国特色纪检监察学科自主知识体系作为学科建设的基本任务;第三,要加强协作构建纪检监察学科共同体。高长见围绕纪检监察学二级学科的设置,提出构建纪检监察实体方面规范体系、完善纪检监察的裁量研究、完善违纪职务违法行为和职务犯罪的后果问题研究、完善纪检监察处理的执行问题研究等四方面的纪检监察学科体系建设思路。罗钟山通过对纪检监察学科体系建设的实践情况进行考察和总结后指出,纪检监察学科体系的建设,既需要制定系统化的纪检监察学科建设方案和行动指南,也需要从课程设置、教材编写等方面夯实工作基础,同时还要打造专业师资团队,引进和培养一批具有丰富理论知识和实践经验的教师,为学科建设提供人才保障。谢天则从学位点设置的角度出发,通过分析当前纪检监察学科学位点的设置情况,指出了当前纪检监察学科体系建设存在的问题,提出了规范二级学科、交叉学科硕士(博士)学位授予方式的建议:强化更新规范性文件,确保学位授予标准和程序与时俱进,符合学科发展的实际需求;同时强化纪检监察学科分会的指导作用,发挥其在学科建设中的指导和协调作用,从源头上规范学科建设,促进纪检监察学科体系的完善。

(二)以理论与实践的互鉴探索纪检监察学科建设路径

纪检监察学科是一门综合性极强的交叉学科,融合了法学、政治学、管理学、经济学、社会学等多个学科的理论与实践知识。纪检监察学科不仅有利于党和国家监督体系的完善,还对推进国家治理体系和治理能力现代化具有重要意义。基于此,纪检监察学科建设必须坚持理论与实践相结合的原则,通过总结丰富的纪检监察实践,形成具有中国特色的理论体系。再者,纪检监察工作本质上是一项实践性很强的工作,其研究对象和方法都离不开纪检监察工作实践。因此,理论研究必须基于实践,从实践中提炼出新的理论成果,并反过来指导实践,二者形成良性互动。

唐清利针对纪检监察学科理论与实践脱节、自主知识体系不完整、学科建设思路不明确等现实困境,提出纪检监察学科建设应当从理论和实践的结合、研究力量的集中、研究方向的明确和研究话语的统一入手,进行有组织的科研协同推进,这需要纪检监察机关、教育主管部门、有关高校、专家学者的共同努力。许东升指出,纪检监察学科的建设重在多主体协同共建,这不仅需要从态度上高度重视,更需要从思维上树立整体观念,强化顶层设计,周密谋划,一体推进,协调发展,而且还需要从组织构架上建立协同共建体系,营造学科成长生态,健全协同共建的体制机制,促进纪检监察学理论与纪检监察工作实践的统一。刘宏宇分享了纪检监察人才培养经验并指出,人才的培养不能仅仅停留在理论知识层面,而是必须紧跟纪检监察实践,精准对接实际需求。对此,高校应当充分发挥自身专业优势,构建起独具特色的“一体两翼、多维融合”人才培养体系,为学生提供扎实的纪检监察基础理论和实务操作知识。袁峰分享了纪检监察学科“五位一体”的建设模式,即通过整合纪检监察学科、纪检监察学院、监察官学院、中国特色反腐败研究中心和心理测试与行为分析实验室、纪检监察期刊杂志社等力量,“五位一体”地推进纪检监察学科理论与实践的协同发展。魏雨则提出纪检监察学科的建设应当理论与实践相结合,以系统观念为引领,先厘清纪检监察学科体系、学术体系、话语体系的关系,形成“三大体系”互促互构、同向谐生的格局,进而建设精准化的学科体系、独立化的学术体系、一体化的话语体系。

(三)通过优化评价体系加强纪检监察学科课程建设

纪检监察学科的课程是向学生传授纪检监察基本理论、基本知识和基本技能的重要载体。通过系统、科学的课程设置,学生能够全面了解纪检监察工作的历史沿革、理论体系、法律法规、体制机制等,掌握纪检监察工作的基本原则、基本方法和基本流程。通过建立科学合理的纪检监察学科课程评价体系,可以全面评估课程内容、教学方法以及学生的学习成效,从而确保课程能够满足新时代学生对纪检监察理论学习的要求。此外,由于纪检监察学科具有很强的实践性,因此课程建设需要紧密结合实际工作需求。通过优化评价体系,可以更好地将理论教学与实务操作相结合,使学生不仅掌握扎实的理论知识,还能在实践中灵活运用,从而提高纪检监察工作的整体效能。

李莉深入剖析了纪检监察学课程设置评价体系,从“知识—技能—素养”三个关键维度出发,为课程优化提供指引:在知识维度上,应强调课程内容的适切性,确保课程紧扣纪检监察工作实际需求,精准对接岗位必备知识,剔除冗余、过时内容,确保学生所学与职业所需高度契合;在技能维度上,纪检监察学科的多样性要求课程涵盖监督执纪、审查调查、案件审理等多元技能模块,全方位锤炼学生专业技能;在素养维度上,高政治性是纪检监察学科学生的立身之本,课程应强化政治教育,筑牢学生的政治忠诚与政治定力。高晋康提出,教材不能只是理论的堆砌,而是要将理论知识与实践案例、实践操作紧密结合,要编写符合学生学习需求和实际工作要求的教材;培养“实践型”人才,关键在于精准把握学生的学习特点、认知规律以及实际工作的核心需求,打造实用性强、针对性高的教材内容,让学生在学习理论的同时还能够看到理论在实际工作中的应用,增强学习的实用性和针对性,建议在课程设置中增设实践类课程。杨怡凡从纪检监察学本科高校教材建设视角,以《纪检监察实体论》为切入点,提出参照刑法学教材,运用法学理论和方法,对相关行为进行分类、分析和评价,并主张纪检监察实体论研究对象为纪检监察实体法规及其在实践中的应用与执行,参考《刑法学》“基础理论—犯罪论—刑罚论”编撰体例,有助于实体研究知识系统化,促进课程建设的基本保障、人才培养目标的实现,确保纪检监察程序的良性运行。

二、从基本原理出发构建中国特色纪检监察学自主知识体系

中国特色纪检监察学自主知识体系是指以马克思主义为指导,结合中国实际,立足于党的自我革命、全面从严治党和反腐败斗争实践,构建的一套具有中国特色、独立性和原创性的知识体系,其主要包括纪检监察学的学科体系、学术体系和话语体系。中国特色纪检监察学自主知识体系旨在系统化地揭示纪检监察学研究对象的本质和发展规律,并通过理论创新、方法创新和实践创新,形成具有中国特色的哲学社会科学学科体系。在全面依法治国和全面从严治党的背景下,建构具有中国特色、中国风格、中国气派的纪检监察学自主知识体系,是推进国家治理体系和治理能力现代化的内在要求,也是实现理论创新、解决中国问题、强化政治性和时代性、推进学科发展、回应国际关切的必由之路。从基本原理出发构建中国特色纪检监察学自主知识体系,既是实现学科自主性、原创性的必然要求,也是推动中国哲学社会科学走向世界、服务国家治理现代化的重要内容。

(一)根植于权力监督和反腐败斗争需要创建纪检监察本体理论

纪检监察学的发展,首要之处在于界定清楚该学科的本质及其应当探究的领域。纪检监察学到底研究什么?这就需要回答纪检监察的本体问题。谭宗泽以本体论来认识和解释纪检监察的本源,提出纪检监察的本体是权力监督;他同时从国家反腐败体制的内在政治需求的角度,回答了建立纪检监察制度规范体系的整体目的是坚持党的领导、维护党的执政公信力以及维护国家公权力的公信力,强调应当明确界定腐败概念,防止腐败一词的泛化。李俊同样认为,纪检监察学的出发点和落脚点在于权力的监督;他同时从纪检监察学科与其他学科的区别角度出发,认为权力监督是区分纪检监察学与政治学、法学等相关学科边界的关键,进而针对研究对象中存在的认识混淆问题,提出确定学科的研究对象应当遵循核心性、整体性、自主性原则。不同于本体论立场,王喜满则从功能主义视角出发,提出反腐败工程学的概念,将反腐败作为一个系统工程,从工程学的学科视角,研究腐败机理、分类、测试、评价和信息化监督等相关问题,以期通过科学理论和技术手段,对腐败进行综合治理,主张应该允许并鼓励运用不同理论工具对“纪检监察学是什么”这一问题展开探讨,从纪检监察的政治话语、政策话语、实务话语中升华提炼出理论话语,才能使纪检监察学成为一门拥有自主知识体系的学科。

(二)立足法治原则构建纪检监察的制度理论

纪检监察制度是纪检监察学的核心知识内容,是指中国共产党为加强党内监督、维护党的纪律、推进党风廉政建设和反腐败斗争而建立的一系列规章制度和工作机制。立足法治原则构建纪检监察的制度理论,不仅是实现纪检监察工作规范化、科学化和高效化的必要条件,也是推动反腐败斗争深入发展的重要保障。王勇直指“党的纪律建设”这一纪检监察制度的核心领域,介绍了新时代党的纪律建设的特色,主张“依规治党和政治建设”是其理论特色,“纪严于法、纪在法前、纪法衔接”与“坚持法治思维”是其实践特色,并将纪检监察制度的前沿领域和核心领域紧密结合,突出了纪检监察制度研究的基础地位与时代特质。马浩洋聚焦作为纪检监察最重要的外部关系“纪检监察制度与法治”关系,指出了当下监察主导模式面临的法治化张力,从“自我革命”“程序自治”等角度论证监察主导模式可能的正当性基础,并强调必须通过建立严密、公正、理性的程序规则才能让纪检监察权力满足法治的基本要求,虽然纪检监察制度具有很强的特殊性,但仍应遵循法治这一现代政治的基本外在约束;纪检监察制度研究既需要关注其自身的特质,也需要基于现代政治系统运作的大环境,这样才能全面把握纪检监察制度的构建与运作原理。陈巧燕认为,如何把改革的创新精神和治党的从严标准结合起来,关键是要找到两者的结合点,其中最重要的是正确对待和运用“三个区分开来”,严格遵循法治思维和法治方式,明晰权责边界;健全容错纠错机制,坚持“容纠”并举;加强组织制度建设,细化激励和保障政策等具体措施。

(三)结合历史研究深化对纪检监察制度的理论认识

“由古才能知今”,纪检监察制度的产生是一个历史的、本土的演进过程,当下的纪检监察制度是历史发展的结果,历史中包含着纪检监察制度从何而来、向何而去的道理与方向,构建纪检监察知识体系的理论大厦,需要连接现实与历史。中国共产党在纪检监察制度建设方面的历史实践,强调了党的领导核心作用以及反腐败和反对不良作风的重大意义,并提出了完善纪检监察制度、提升党的执政能力和水平的实践路径。崔巍以“坚持党的领导、贯彻党的意志和主张、落实党的要求”为基础理论逻辑,主张把党领导的反腐败工作成效延伸到由民众直接参与的社会反腐治理领域,指出公权领域反腐引领社会反腐的逻辑关系,并强调思想引领是公权领域反腐引领社会反腐的灵魂;公权领域反腐的目标是维护党的先进性和纯洁性,保障国家法律法规的贯彻执行,促进社会公平正义,而社会反腐的目标则是净化社会风气,维护人民群众的切身利益,构建和谐稳定的社会环境;需要建立健全一系列体制机制,以确保公权领域反腐能够有效引领社会反腐。向玉成研究了二十世纪五六十年代初中国共产党整治“五多”及“五多五少”问题的历史,总结了党在不同历史时期反对和整治形式主义、官僚主义的历史经验,以及对当下反形式主义、官僚主义的历史借鉴意义,其提出形式主义、官僚主义具有顽固性和反复性,只有持续不断地加强作风建设,才能有效防止其反弹回潮;当下应进一步完善相关制度,如精简会议文件的制度、推进基层减负的制度、强化监督问责的制度等,用制度的刚性约束来遏制形式主义、官僚主义的滋生和蔓延。

(四)以人为本探索制度、文化与心理的理论互动

塑造历史的不仅有制度,还有活生生的人。完善权力监督是一个规则制定与人性约束互动互进的过程,制定规则使权力不能腐和不敢腐,约束人性使权力不想腐,因此关于纪检监察活动中人的知识与关于制度的知识同样重要。在现代社会中,权力监督的完善不仅是制度建设的问题,更是涉及人性和心理层面的复杂课题。腐败现象的产生往往与权力的过度集中和监督机制的缺失密切相关,如何在制度设计中融入对人性的深刻理解就成为反腐败斗争取得胜利的关键所在。袁加锦探究了纪检监察心理学的理论体系建设路径,认为腐败心理学关注的是腐败现象的心理成因,并提出以心理学的理论和方法来解析纪检监察干部以及监督执纪对象的心理行为特征,从“树立党风廉政建设预防腐败、促进纪检监察监督体系完善”的角度来推动纪检监察的理论建设和实践探索。刘勤认为,中华传统廉洁文化能够为纪检监察学科建设提供思想源泉、丰富纪检监察学科相关研究内涵、塑造纪检监察学科文化,有助于构建纪检监察自主话语体系,主张廉洁教育应当力图从更早期的个体教育入手,为腐败的治理提供强有力的预防性措施,实现“不想腐”。曾文麒则从推动“大中小学”思政课程与廉洁教育一体化建设方面开展研究,认为推动“大中小学”思政课程与廉洁教育一体化,需要采用“编制课程螺旋递升、打磨教学精准施教、锻造师资协同赋能”等措施,主张通过“文献、调查、行动”三者相结合的研究方法来推动一体化建设。

三、细化规则设计实现纪检监察工作提质增效

纪检监察工作是维护党的先进性和纯洁性的重要手段。纪检监察机关通过监督执纪问责,确保党的纪律和规矩得到严格执行,从而维护党的先进性和纯洁性。习近平总书记强调,纪检监察机关是推进党的自我革命的重要力量,肩负着特殊的政治责任和光荣使命任务,必须始终做到绝对忠诚、绝对可靠、绝对纯洁。腐败现象是影响社会和谐的主要因素之一,因此纪检监察干部肩负着查办违纪违法案件的重要职责。细化规则设计是实现纪检监察工作提质增效的重要手段,不仅能够提高监督执法工作的精准性和实效性,还能规范纪检监察机关的行为,推动纪检监察工作法治化、规范化、正规化,并适应新时代全面从严治党的要求,从而更好地服务于党和国家的中心任务。

(一)依据整体性原则完善纪检监察监督体系

纪检监察工作是一个有机整体,围绕权力监督制度的框架性安排和纪检监察权的运作范围,系统性、全方位地开展各项工作。纪检监察的整体性实践,强调要从宏观层面把握工作全局,统筹协调各方力量,形成监督合力,确保权力在阳光下规范运行,有效预防和惩治腐败,维护党的纪律和国家法律法规的权威。袁柏顺聚焦监督体系的基础框架,从机制设计理论的视角出发,分析党和国家监督体系中存在的“全而不优”“监督效能转化不足”等问题,提出通过适当做“减法”来优化监督体系,并阐述了运用机制设计能力促进体制完善的必要性,具体做法包括制度性公开、激发内生动力、限制与平衡权力以及明确责任梳理制度等。胡业勋指出,现有纪检监察监督方式存在局限性,应回归到监察权运行的基础上来,对监察权的裁量设定基准。他详细分析了监察权基准的始源内涵,并在比较立法权、行政权、司法权基础上,提出监察权的基准内理以及监察权裁量的建构建议;主张党的纪律学是纪检监察制度的理论基础和指导思想。总体来看,无论纪检监察实践工作进入到哪个阶段、体现在哪个方面,所反映的问题都能够在监督体系基础框架和权力运行裁量基准方面找到分析思路。

(二) 强制与激励协同提升监督执纪效果

强制措施能够有效约束和威慑违规行为,而激励机制则能够激发干部的积极性和创造力,两者结合能够形成一个完整的监督体系,既能保证纪律的严格执行,又能调动干部的工作积极性,从而实现监督执纪的最佳效果。欧爱民认为,纪律处分的制裁程度,主要在于影响期的制度设计,这是衡量纪律处分力度和广度的一个最主要的指标,须予以高度重视。在纪律处分影响期内违纪党员的政治权利和经济利益会受到影响,现实权利和将来权利会受到影响,党内权利和党外权利会受到影响。为解决因纪律处分影响期的固化所导致的问题,需要对现有的纪律处分影响期进行活性化重构,进而再对现有的合并处理规则进行重构。为解决影响期联动机制中存在的问题,需要发挥党规解释的整合作用。姚文胜对廉洁文化建设的实践进行总结,提出廉洁文化建设不仅是一体推进“三不腐”的有力抓手,也是坚持“两个结合”的应有之义,廉洁文化建设作为国家治理现代化的关键,有助于提升国家治理能力,增强国际反腐话语权;相关高校应积极探索廉洁文化建设,启动“三百工程”(百师传廉、百生行廉、百家乐廉),扩大廉洁文化建设覆盖面,将廉政教育与诚信教育相结合,抓住廉洁文化建设着力点,利用新技术手段使大家直观体验廉洁文化的重要性,学校成立纪检监察学科研究中心,深入推进廉洁文化建设。

(三)注重监察立法执法以及监察与行政执法衔接的法秩序统一

监察执法与反腐败工作在纪检监察体系中占据举足轻重的地位,其与治理腐败犯罪的刑事司法活动紧密交织,形成一张严密的反腐法网。监察法作为监察活动的根本遵循,为监察执法提供了坚实的法律支撑。在这一框架下,王圭宇对省级监察委员会立法权的权限问题进行了深入的反思,认为赋予省级监察委员会相应的立法权不仅能够使其根据地方实际情况精准制定监察规划,还能进一步将监察法规融入中国特色社会主义法律体系,实现监察法规与国家法律的无缝衔接,增强监察法规的权威性和执行力。王圭宇从监察立法的根源问题出发,揭示了监察立法权下沉可能引发的合宪性危机,若省级监察委员会的立法权限界定不清,可能会与国家法律体系中的其他法规产生冲突,甚至违背宪法原则,这将对监察体制的合法性和正当性造成冲击,进而影响监察执法的顺利开展。张洪亮对《中华人民共和国公职人员政务处分法》的实施细节进行了细致分析,并指出该法创新性地建立了监察委员会与管理单位处分公职人员的二元体制,明确了监察委员会和管理单位都有权对公职人员违反第三章规定的行为实施处分,旨在强化对公职人员的监督管理,确保其依法履职、廉洁从政。然而,为了避免对公职人员的同一违法行为进行重复惩戒,法律明确规定不得同时给予政务处分和管理单位处分。

(四)运用法治方法改进监察反腐败工作

腐败往往源于权力的不受约束和监督,而法治通过明确法律规范和程序要求,可以有效限制权力的滥用,从而减少腐败现象的发生。胡东飞认为,受贿罪的核心本质是权钱(财)交易,而交易的形式变化并非问题的关键,并强调受贿罪的本质在于国家工作人员利用手中的职权与“财物”进行交换,即通过权力换取利益。张斌认为,在纪检监察工作中,应当重视和研究证据的两方性,即与其他类型的犯罪相比,职务犯罪证据的两方性具有特殊性,主要表现在证据构造、人证形式以及时间跨度等方面,这些因素带来了客观上的难度,同时还存在主观上的难度。例如,受贿案件中,证据往往依赖于行贿人和受贿人的供述,而这种供述容易受到翻供的影响,导致案件认定困难。罗维鹏认为,《中华人民共和国监察法》(以下简称《监察法》)第33 条第1 款规定的“在刑事诉讼中可以作为证据使用”并非独创,而是源于《刑事诉讼法》的相关规定。“在刑事诉讼中可以作为证据使用”条款在《中华人民共和国刑事诉讼法》(以下简称《刑事诉讼法》)及相关司法解释中更成体系,用于解决特殊材料的证据能力问题,表现为授权性证据能力规则和提示性证据能力规则。《监察法》第33 条第1 款虽表述有“在刑事诉讼中可以作为证据使用”,但既难归为授权性证据能力规则,又难归为提示性证据能力规则。为避免该条成为“僵尸条款”,在承认《监察法》不可授权刑事证据能力的前提下,可以对《刑事诉讼法》的相关条文进行修改并吸收《监察法》第33 条第1 款的相关条款意涵,进而从提示性证据能力规则的角度确立《监察法》第33 条第1 款的正当性。

四、结语

本次研讨会不仅聚焦于纪检监察学科内部的深入讨论,还涉及跨学科的广泛交流,与会人员在构建中国特色自主知识体系、强化基础理论研究、拓展实践应用研究、开展有组织科研、建设专业化人才队伍、推动跨学科交叉研究等方面主要形成了以下意见建议:第一,有组织推进纪检监察学科建设。这是决定学科建设方向和成败的重要保障,也是构建纪检监察自主知识体系的出路所在。要以有组织的科研协同推进学科建设,必须实现理论和实践的结合、研究力量的集中、研究方向的明确,以及研究话语的统一。第二,强化纪检监察学基础理论研究。立足于纪检监察学一级学科构建,系统阐释马克思主义基本理论、习近平法治思想、习近平总书记关于党的建设的重要思想和党的自我革命的重要思想成为纪检监察学科建设的指导思想和理论支撑的内在逻辑,注重对中国古代传统监察制度与文化的创造性转化、创新性发展,借鉴与吸收国外反腐败理论研究成果。第三,拓展纪检监察学实践应用研究。紧密围绕纪检监察监督检查、审查调查、案件审理、反腐败国际合作等监督办案实践中的重点、难点问题开展实证研究。第四,建设专业化纪检监察人才队伍。打造高水平师资团队,形成理论与实务双重资源支撑,是纪检监察人才培养的重要基础。建立跨学科的教学团队,邀请纪检监察实务工作者担任讲师,改变授课方式,引入实践操作模拟等教学方式。第五,推动多维度、跨学科交叉研究。拓宽研究视野,加强与马克思主义理论、中共党史党建学、法学、政治学、公安学、公共管理学等学科的交叉研究,综合运用不同学科的理论和方法,对纪检监察制度和实践问题展开多视角、多维度研究,实现知识的系统性整合。第六,健全人才培养体系。加强纪检监察课程建设,在确保纪检监察学主导的基础上,整合相关学科的资源,丰富和完善课程内容。编写符合学生学习需求和实际工作要求的教材。在课程设置中增设实践类课程,培养“实践型”人才。通过学校与纪委监委的共同合作,共建实习基地,发挥纪检监察多学科融合特点,将专业素养与通识教育有机结合,培养“宽口径、厚基础、重应用”的专业人才。

“路虽远,行则将至。事虽难,做则必成。”以本次研讨会举办为契机,成都理工大学纪检监察研究院将与各有关高校和广大理论、实务工作者一道,共同商讨中国纪检监察学发展新思路新举措,共同谋划中国纪检监察学发展新蓝图新愿景,共同开辟中国纪检监察学发展新领域新赛道,为建构具有中国特色、满足时代需求、回应人民期待的中国自主的纪检监察学知识体系,培养符合实践需求的纪检监察专业人才踔厉奋发、赓续前行!

Academic Seminar on Frontier Issues of Discipline Inspection and Supervision Theory and Practice: a Summary

Conference Group of “Academic Seminar on Frontier Issues of Discipline Inspection and Supervision Theory and Practice”

(Discipline Inspection and Supervision Research Institute,Chengdu University of Technology, Chengdu Sichuan 610059,China)

Abstract: The academic seminar titled “Frontier Issues in Discipline Inspection and Supervision Theory and Practice” was held in Chengdu, jointly organized by the Sichuan Provincial Discipline Inspection and Supervision Association and Chengdu University of Technology, with the latter’s Institute of Discipline Inspection and Supervision undertaking the event. The conference focused on promoting high-quality development of the discipline inspection and supervision discipline, constructing a Chinese-characterized independent knowledge system for discipline inspection and supervision studies, and enhancing the quality and efficiency of discipline inspection and supervision work. Attendees proposed suggestions such as advancing the construction of the discipline of discipline inspection and supervision in an organized manner, strengthening foundational theoretical research, expanding practical application research, building specialized talent teams, promoting multidisciplinary and interdisciplinary research, and improving talent cultivation systems and pathways. These suggestions aim to provide intellectual support for advancing high-quality development of the discipline inspection and supervision discipline in the new era and improving the quality and efficiency of discipline inspection and supervision work.

Key words: Discipline Inspection and Supervision Studies; Discipline Construction; Independent Knowledge System; Organized Scientific Research; Interdisciplinary

编辑:田勇 张莉

纪检监察一体化背景下监察主导模式的法治化张力与理论弥合研究

马浩洋

(成都理工大学 纪检监察研究院,成都 610059)

摘 要:监察主导模式是为解决监察机关与刑事司法机关犯罪调查与侦查职权竞合问题所确立的原则,其来源于《中华人民共和国监察法》的规定与相关解释性文件的强化。在现有的法治主义视角下,该模式不具备充分明确性、一致性的形式法治要求,亦威胁到司法威严与公正的实质法治要求。政治功能主义视角为监察主导模式法治化张力的难以弥合提供了现实理由。在纪检监察一体化的重大政治实践背景下,监察法规与党纪党规的规范部门同一特质延展出法秩序统一的体系解释要求,该要求是解释性文件对监察主导模式强化的形式理性逻辑基础。纪检监察一体化反映的是现代权力结构的普适性变革,系统性的权力观超越了权力分立模式,从而催生权力制约与权力自控相结合的制度与理论实践,为监察主导模式提供了现代权力结构中的合理化解释。权力自控的实现则依托不同于古典实质法治观的现代程序法治观,通过程序获得正当性成为了监察主导模式法治化的必要条件。

关键词:纪检监察;法治主义;政治功能主义;政治系统中图分类号:F426.61 文献标识码:A文章编号:1672-0539(2025)01-002-14引用格式:马浩洋.纪检监察一体化背景下监察主导模式的法治化张力与理论弥合研究[J]. 成都理工大学学报(社会科学版),2025,33(1):10-23.

引言:监察主导模式的重要性

《中华人民共和国监察法》(以下简称《监察法》)和《中华人民共和国刑事诉讼法》(以下简称《刑事诉讼法》)存在因职权范围、行为和对象上的交集而出现的职权竞合问题,我国制度与实践塑造了监察主导模式的职权竞合问题解决原则。在纪检监察一体化的广泛制度实践中,监察主导模式虽然只是监察机关与其他国家机关发生权力交集的例外情形调整原则,但却具有关涉全局的重要性。

现有文献研究普遍将监察主导模式视为职权管辖问题,在刑事诉讼的管辖原则立场上分析由现实的政治功能主义所塑造的监察主导模式面临的法治化张力。但是仅从《监察法》将该模式规定于“监察权限”而非“监察范围和管辖”的体例安排,即可知该模式并非单一程序部门法内部管辖层面的技术性安排,实质上是不同类型国家权力间职权分配的调整,具有宪制维度上的重要性。

因此,需要在纪检监察一体化的重大政治实践背景下分析监察主导模式与传统法治立场的张力。纪检监察一体化不是国家机关合署办公与人员合并的机械性调整,也不是反腐败功利目标引导下的国家权力结构临时性整合,它反映的是当代中国政治实践中的现代政治系统运作模式相较于传统分权模式的深度变革及其对法治国要求的回应。这种变革实践尝试在现代权力体系中是否自洽?其能否在既有法治主义标准之外获得法治主义的承认?这些指向矛盾的设问突出体现在纪检监察同其他国家权力发生竞合的制度实践中,因此监察主导模式具有理论维度的重要性。

既有研究所呈现的监察主导模式现实理由与法治主义标准之间难以弥合的法治化张力,反映出目前对纪检监察一体化下规范解释模式与权力结构演化的理论认知的不足。本文的意图,就在于以监察主导模式为深层理论认知的切入点,并在相应深层理论建构中重塑监察主导模式的法治化弥合思路。

一、监察主导模式的基本范畴

在我国法律制度中,《刑事诉讼法》规定应当提起公诉的犯罪活动由公安机关和人民检察院立案侦查,《监察法》规定职务犯罪在移送审查起诉前由国家监察委员会负责调查。职务犯罪是一般犯罪概念之下的子集,因此监察调查范围自然成为一般犯罪侦查之外的特殊法律规制领域。但是犯罪活动具有现实复杂性,一般不会表现为“一被追诉(调查)人 ^{+} 一犯罪行为 = 一案件”的单纯案件构成,因此存在着案件或人员同时属于监察调查和刑事侦查职权范围的情况。例如,一个公职人员既涉嫌职务犯罪,也涉嫌其他犯罪,不具有公职人员身份的犯罪嫌疑人和工作人员合谋的共同犯罪,或者与职务犯罪发生关联的其他犯罪。其中,公职人员犯数罪的案件通常称为“互涉案件”,其全部类型属于关联案件,即关联案件包括互涉案件,但也有研究用“互涉”指代全部关联案件[1]88。从《刑事诉讼法》和《监察法》各自的视角来看,监察机关与刑事侦查机关都对这种案件的一部分拥有侦查和调查权力,但是由于事实认识活动在认知过程上的不可分性,两个机关按照初始的职权范围分别独立调查和侦查则可能导致认知过程重复,因此关联案件的调查(侦查)工作需要被视为一个整体。理论上监察机关和侦查机关都有资格基于对一部分犯罪事实的职权而延伸为全部关联犯罪事实的调查(侦查)主体,因此就产生了监察调查与刑事侦查职权竞合的问题。还有一种竞合情形是《刑事诉讼法》第196 条第2 款规定的可以由人民检察院立案侦查的司法工作人员职务犯罪案件,法条中“可以”的表述使得检察机关的侦查职权没有产生排除监察调查职权范围的效果[2]。

面对监侦职权竞合问题,我国立法与制度实践表现为监察主导模式,法律规定了监察调查为主的原则,在实践中则存在监察调查与刑事侦查互涉案件由监察机关一并调查的情况。《监察法》第37 条第2 款规定:被调查人既涉嫌严重职务违法或者职务犯罪,又涉嫌其他违法犯罪的,一般应当由监察机关为主调查,其他机关予以协助。《中华人民共和国监察法实施条例》(以下简称《实施条例》)第51 条把监察机关的“为主”细化规定为“协调调查和侦查工作进度、重要调查和侦查措施使用等重要事项”。《公安机关办理刑事案件程序规定》和《人民检察院刑事诉讼规则》也对此予以承认。 实践方面,监察机关可以立案原本应当由侦查机关立案的案件成为了实务部门的共识,存在很多公职人员兼犯职务犯罪与非职务犯罪的案件由监察机关合并立案调查的情况。非公职人员作为共犯或对向犯的犯罪事实与公职人员职务犯罪发生关联时,一般也由监察机关同职务犯罪一并调查,例如受贿罪中的行贿人。实践中还存在应当由监察机关和公安机关分案受理的关联案件因监察机关一并立案而引起的职权冲突问题,有相关案例研究反映出主要是监察机关对原本在公安机关受理范围内的案件主动立案的情形[4]38。对比刑事诉讼内部“主罪为主”的管辖模式,监侦职权竞合的“监察为主”模式没有遵循刑事管辖实践的一般规范,其背后所支撑的是一种自身特有的制度逻辑[5]5。

二、法治主义视角下的监察主导模式

监侦职权竞合的监察主导模式作为一种国家法律制度,自然应当基于一种法治主义话语加以检视,这也是理论界对监察主导模式主流评价的依据。

(一)法治主义视角的界定

如何界定研究监察主导模式的视角属于法治主义视角?

第一,应当在“法治”的广义范畴中界定法治主义,因为具体的法治主义无论如何表述,它都无法脱离法治本身的含义。古往今来对法治概念的表述汗牛充栋,其中亚里士多德的表述依然被奉为经典:“已成立的法律获得普遍的服从,而大家所服从的法律又应该本身是制定得良好的法律。”[6]沿着亚里士多德的论述,后世的众多理论家从“法律应有之美德”的视角解释法治的内涵[7]126。因此在最大范围内被公认的法治状态存在两重含义:一是法律被普遍服从;二是法律是好的法律。相应地,纪检监察研究的法治主义视角应具有两重基本含义:一是把纪检监察制度、活动视为一种法律现象,以纪检监察规范和按照规范开展的纪检监察行为为本体;二是基于“法律应有之美德”评价纪检监察规范和行为,判断其是否符合法治的要求。

第二,法治主义相对于法治拥有更具体的含义,它指向“法律之美德”的某个具体面向。法治主义最早由梁启超提出,但他并没有完整理解法治的基本含义,他的法治主义是中国古代法家的主张,仅仅是在使用法律规范社会行为的层面理解法治[8]。在当代中国学术话语体系中,法治主义是对政治权力正当性来源和行使方式问题的回答,即政治权力因何具有对社会的强制力的问题[9]。在行政法学研究中,法治主义概念基本等同于英美法的“法的支配”或大陆法的“法治国”。它的实质内涵建立在主权在民和分权制衡原则基础上,行政权力的运作受事先立法所设定的法律要件约束;行政权力违反法律规定时,可以通过事后的司法救济予以宣告无效或撤销[10]22。在具体的法治主义视角下,纪检监察权成为具有积极主动的类行政权特征的国家权力,其运作是否遵循立法保留和司法救济原则成为被评价的对象。这些原则在法治的一般性要求中也有体现,即“法律高于政府”和“司法权威”[7]132-133。

综上所述,纪检监察的法治主义研究视角,以将纪检监察活动视为法律规范和法律行为为基础,用一致性、可预期性、内在无矛盾性等“法律之美德”评价其是否符合法治的定义,由于纪检监察权力积极性的特点,法治视角会更加重视其权力运作和立法机关与司法机关的关系是否符合权力制衡要求。

(二)法治主义视角下监察主导原则的因果分析

对照法治主义视角,监察主导原则的产生由两个方面所决定,一是法律规范本身的含义,二是国家权力体系中纪检监察权同法权(立法权和司法权)的关系。

1. 法治主义视角下的规范归因

法治主义视角把观察对象视为规范或规范行为,监察主导原则必然从规范内涵中产生。在我国的法律体系中,法律规范本身对监察主导原则的塑造经由两步实现,一是《监察法》对监察主导原则的创设;二是相关解释性文件对监察主导原则的强化与扩张。法律的明确承认是一项制度原则产生的最直接原因,《监察法》第37 条的规定在前文已作了详述。之所以需要解释性文件,是因为法律规范对监侦互涉案件的职权范围有规定不周延之处,从而给予相关解释性文件和制度实践对法律所确定的原则规范背离或强化的空间。

国家监察委员会在《监察法》颁布实施后创制了两部涉及纪检监察职权范围的解释性文件,即《国家监察委员会管辖规定(试行)》和前文提及的《实施条例》。由于《国家监察委员会管辖规定(试行)》自2018 年颁布至今并未得到正式确认,且没有更新刑法对个罪罪名的调整,所以其法律效力还值得进一步研究。相对于《监察法》,《实施条例》对监察主导原则在监察对象、监察事项和立案启动程序上强化了监察机关的主导地位。在监察对象上,《实施条例》在《监察法》第3 条所设定的“所有行使公权力的公职人员”判断标准之下,把管理集体事务和集体资金、资源、资产的人员扩充为监察对象[11]。有研究认为,《实施条例》的扩充已经超越了国家公权力的范畴,把管理集体事务的社会公权力也纳入职权范围[12]。在监察事项上,《监察法》只在第11 条作了概括性规定,《实施条例》则以全面列举的形式加以明确,同时也作了扩张性解释,把“公职人员在行使公权力过程中涉及的重大责任事故犯罪”纳入监察事项范围。重大责任事故犯罪以职业身份而非职务身份为构成要件。例如,重大飞行事故罪以航空人员身份为主体要件,铁路安全事故罪以铁路职工身份为主体要件,因而其并不属于职务犯罪的范畴。在立案启动程序上,《实施条例》强调属于检察机关行使法律监督权范围的职务犯罪的立案侦查权同样属于监察委员会职权范围。《人民检察院刑事诉讼规则》第17 条对检察机关侦查职务犯罪的权力行使方式作了自我限定,即规定检察机关“应当”与监察机关及时沟通。因此,当发生监检职权竞合的案件时,检察院独立侦查在程序规范上不具有可能性。在实体层面,解释性文件的规范创设扩大了监察职权与公安侦查职权的交集,使得监侦职权竞合情况出现的概率增加;在程序层面,解释性文件的规范创设限制了检察机关独立侦查监检职权竞合案件的能力,为监察机关主导法律监督过程中发现的司法人员职务犯罪办理程序提供便利。

2. 法治主义视角下的权力关系归因

法治主义视角的另一个具体面向,是“法治”或“法治国”原则下不同类型国家权力之间的关系。在该面向中,监察权与司法权和立法权在我国现实权力结构中的关系是产生或强化监察主导原则的重要原因。严格来说,侦查权是行政权而非司法权,但是侦查权在刑事诉讼构造中具有从属性,基本功能是服务审判活动,其运行受到司法权的控制与评价。监察调查与刑事诉讼在权力运行控制上的区分,本质上就是监察权与司法权的区分。因此在该情况下,监侦职权竞合问题是由监察权和司法权的关系所支配,而非由监察权和行政权的关系所支配。在《中华人民共和国宪法》(以下简称《宪法》)中,监察权和司法权是立法权之下的平行国家权力,在立法权之下的监察权和司法权“互相配合、互相制约”,是《宪法》对权力关系的结构性安排。这种规范上层级性与双向平行结构理应不会导致现实中的监察主导模式,有观点认为是因为《监察法》的职权规则取代了《宪法》对权力关系的设定[5]3。在法治主义视角对现实国家权力关系描述中,似乎《监察法》及其相关解释性文件更能反映真实的国家权力关系,在规范约束不及的权力运作空间中,权力结构则更能不受约束地遵循此逻辑自我强化。

立法权相对于其他性质国家权力的威严性,表现在法律和行政法规、司法解释的位阶关系上。在应然的国家权力结构中,监察权的行使由法律所明确规定,监察机关制定的解释性文件不能超越法律的原本含义。但是《监察法》却在监察职权范围问题上留出极大的解释空间,由国家监察委员会自行制定的《实施条例》确定监察调查的犯罪罪名类型,结果是经由《实施条例》确定的犯罪类型和犯罪主体身份的范围都超越了原本法律体系下对“公职人员”和“公权力”的定义。自我扩张是权力的天然属性,维持应然权力结构的屏障没有发生作用,监察权自然会进行自我赋权,强化监察主导模式是其中的一种表现。

监侦职权竞合情形规制原则的本质是划分监察权与司法权这两种性质的国家权力,监察主导原则所反映出的自然是监察权相对司法权的现实优势。有研究认为,监察机关“处于我国集中型权力构造的核心位置”,监察全覆盖包含了对司法权的监督,使得监察机关和司法机关处于权力结构中的上下位关系[13]84。也有研究指出,在现有权力配置和制度运行实践中,监察权的实际位阶高于审判权和检察权。因此,“互相配合、互相制约”的宪法原则表现出的就是司法机关围绕监察机关展开的配合和监察机关对司法机关单方面的制约[14]166。

(三)法治主义视角下监察主导原则的法治化张力

在理论上,法治主义拥有相对具体的评价标准。一般意义上的法治要求有:(1)一般性;(2)公开性;(3)可预期性;(4)明确性;(5)内在无矛盾;(6)法律稳定;(7)法律可循;(8)法律高于政府;(9)司法权威;(10)司法公正[7]127-134。前7 项是形式上的法治评价标准,无论法律所设定的权利义务是否符合现实社会的公正感;后3 项是具有实质内涵的法治主义传统,其内容也能够包含权力结构中的法治主义。综合现有研究分析,法治主义视角对监侦竞合的监察主导原则作出的评价整体上是负面的。

在形式评价标准中,监察主导原则的支撑规范最主要的问题是因概念模糊而明确性不足,因与刑法和《刑事诉讼法》规定相抵牾而不符合无矛盾的要求。法律的明确性要求法律规范必须能为接收者理解,模棱两可的法律构成了对法治的侵犯。如前文所述,《监察法》本身没有就监察调查受案范围作出明确规定,举轻以明重,模棱两可的法律已不符合法治要求,应该规定而不规定的法律自然更不符合法治的要求。关于监侦互涉案件的办理程序,第37 条第2 款“一般应当”和“协助”的表述同样模棱两可,缺乏可操作性,“一般应当”存在哪些例外?“协助”涉及哪些职权行为?权力如何分配?这是监察主导原则不符合法治的明确性要求。法律内在无矛盾包括法律规定自身的无矛盾和法律之间的无矛盾。程序上,监察主导原则同“主罪为主”的传统刑事管辖原则逻辑对立[5]5;实体上,《实施条例》对职权范围的扩张解释使得监察法规范无法同其他部门法形成法秩序统一[13]84-85。在法律稳定标准上,监察主导原则的相关规范亦有可指摘之处。从《监察法》到《国家监察委员会管辖规定(试行)》再到《实施条例》,与监察主导原则有关的调查范围、调查对象内涵一直在调整,这是因为监察工作面临的情况复杂多变,需要不断适应新形势和任务。

形式法治的缺陷能够通过立法技术的精进得以解决,真正导致监察主导原则法治化张力的是实质层面的负面评价。法治语境下的法律高于政府指的不仅是依法行政,还是支配性的政治权力运行必须遵守法律的规定。国家立法机关应当就监察权的职权范围作出专门规定,而实际上却由国家监察委员会自行划定,在主体适格性上值得进一步研究[15]。司法威权指司法机构负责对案件的是非曲直作最终裁决,其本身又是司法公正的必要前提。监察主导原则的存在引起了理论界对监察调查案件刑事审判公正性的担忧。一是对原本可以适用刑事侦查程序的被告人采用监察调查措施,造成对其应有诉讼权利的剥夺。相比刑事侦查程序,监察调查阶段的被调查人无法拥有律师辩护的权利,不受禁止强迫自证其罪原则的保护[1]93-94。二是缘于监察机关的强势地位,监察调查与刑事诉讼衔接的程序容易产生“调查中心”的程序异化现象,监察调查后案件移送审查起诉的有罪判决率事实上高于普通刑事案件的有罪判决率[14]167。

综上所述,监侦职权竞合案件的监察主导模式存在全面的法治主义视角压力,在形式的明确性、内在无矛盾性和稳定性上有所欠缺,在实质上对立法和司法的权威与公正构成威胁。在传统法治理想主义中,只要认识到监侦竞合的职权分配模式不符合法治的相应价值评价标准,规范上的修正并不难实现。但赋予监察主导模式合理性的自有传统法治主义视角之外的现实理由和内在逻辑,因此产生了监察主导模式面临的法治化张力难以弥合。

三、政治功能主义视角下的监察主导模式

监察主导模式与法治化之间张力的产生来自于一种政治功能主义视角,即从监察权反腐败的目标和效果上获得该模式的合理性。

(一)政治功能主义视角的界定

所谓“政治功能主义”,是对造成监察主导模式与法治主义紧张关系的现实理由的理论概念凝练。如何界定政治功能主义?政治作为一个社会现象存在多样化的理论表述,在经典功能主义的理论范式中,是现代社会系统中能够产生意义结构的一个功能次系统。现代社会系统的基本特征是每个次系统都高度自治、独立、不可化约,以对外观察和自我指涉的方式处理自身和环境的复杂性层级关系[16]。现代社会政治系统的功能是“产出具有集体约束力的决定”,权力作为实现集体约束决定的手段,是政治系统沟通运作的媒介[17]。因此,在经典功能主义语境中的政治功能主义视角,把监察主导模式视为产出具有集体约束力决定的政治结构,揭示权力对结构的塑造过程。

但是目前的研究主要是对现实理由的直接表述,而非对内在逻辑的深入揭示,经典的政治功能主义显然属于后者。确切来说,目前监察主导原则的功能主义语境是本土化的立法功能主义语境。我国的刑法研究者给法律的功能主义赋予了新的内涵,刑法理论的构建和刑法条文的解释把刑法在社会系统中所承担的功能作为考量要素 。与之相反,经典功能主义语境中的功能指法律系统自身独特的功能,即维持一般化规范性期望的一致性[19],法律理论与解释技术的根本目的本来应当是实现法律系统的功能。因此,中国本土法学语境中的“功能主义”,实际指的是法律满足环境需求而非自身的能力。因此本文中的“政治功能主义”视角是作为一种法律制度描述的监察主导模式对政治系统功能实现的满足效用。

(二)政治功能主义视角下的因果分析

政治功能主义视角认为,腐败治理或反腐败是监察主导模式对政治功能实现之满足。政治功能主义视角在主体上表现为监察权或反腐败权力自我实现之目的。有研究认为,权力监督的实质并非传统宪制意义上的分权,是监督权与其他国家权力的博弈,在此逻辑下,只有一方取得相对一方的优势地位才能保障监督权力的有效实施[20]。有研究从权力的“斗争”逻辑出发,认为腐败治理是具有正当性的国家权力(国家治权)同因腐化而失去正当性的国家权力(滥权者集团)的斗争[14]166。基于此,“集中力量”就成为权力战胜权力腐化的必要前提,强化党对监察工作的集中统一领导是应然的政治逻辑结论[21]。因此,监察主导模式同监督权相对被监督权力必须处于优势地位的权力自我实现需求相契合,监督范围的自我扩张和职权竞合的自我主导地位创设都是权力优越地位自我巩固的结果。

政治功能主义视角在客体上表现为腐败行为自身特性对有效治理目标提出的特别要求。腐败现象是一种制度性、系统性的社会风险,它的突出风险性在于其人为性会激化其他类型的社会风险,例如医疗、金融等领域的腐败活动会加大这些领域的安全风险。社会风险治理是支撑功能主义立法的主要方面,由于风险是尚未实际发生的社会危害,所以该立法模式具有突出的问题导向、效果导向和目的导向[22]。由监察机关主导关联案件的调查,就是预防性地把具有腐败风险的案件概括性纳入监察治理的轨道。

政治功能主义视角在行为上表现为腐败调查与惩治活动需要高效进行的实践性指引。“集中高效反腐”是监察机关作为执法主体的基本职责,也被认为是判断职权范围的基本标准[23]。“集中”是由权力目的所决定的权力结构发展趋势,“高效”是“集中”的实践性效果。提高效率不仅意味着资源节省的经济价值,也意味着通过速度的提高和数量的增加实现震慑的及时和监督的无遗漏。提高程序效率的一个关键是减少程序内部制约和消除冗余,显然具有集中性的监察主导案件办理模式比相互平行机关的分案办理在此方面更具优势。其一,单机关主导相较多机关分工减少了后者所必要的沟通衔接成本和矛盾决策的处理机制;其二,监察调查程序通常以党纪处分为前置程序,因此监察机关通常是事实上的程序启动机关,继续由监察机关主导调查更符合效率原则[4]39。

(三)政治功能主义视角与法治主义视角的立场鸿沟

监侦职权竞合的监察主导模式与法治化之间存在张力,既有研究普遍认识到,由政治功能主义视角所呈现出的现实理由在另一个方向拉扯,导致其同法治标准的差距难以只依靠立法技术的精进就能够弥合。

面对法治主义视角与政治功能主义视角之间的鸿沟,现有理论研究所能提供的只是形式法治的解答,即通过立法的完善使之符合明确性和无矛盾性的要求。当涉及到国家权力结构的实质性矛盾时,两种视角的“择一”多于“弥合”。在实质的法治主义视角下,应当调整监察主导模式为“主罪为主”模式,使监侦职权竞合的职权分配基本逻辑与刑事管辖的基本原则相一致,明确规范和限制侦查机关的配合义务,保持侦查机关办理案件的相对独立性,从而维持司法性质的权力与监察权之间的适度平衡,以及保障刑事被追诉人的正当程序权利不被变相剥夺。在政治功能主义的视角下,应当从监察机关职能充分实现的目的出发,完善“身份 ^+ 行为”的公权力全覆盖监督范围,以法治化的方式对现有的监察主导原则加以明确。

在社会科学研究中,立场的对立通常是价值的对立,例如自由与秩序的冲突、公平与效率的冲突,合理的矛盾解决途径是在不同价值之间选择平衡点。但本文所设定的两个立场并不存在于同一形式之中,法治主义视角体现的是现代法律系统的基本运作机制,但本文语境下的政治功能主义视角所归纳的更多是国家权力自我宣示的直接目的,能够与法治主义视角等量齐观的应当是能够对直接目的提出因果相关性解释的现代政治系统基本运作机制。在中国当下强化监察权、“集中高效反腐败”的制度实践中,必须超越“监察—司法”的二元犯罪治理结构,超越“国法”的一元规范渊源体系,超越传统实质主义法治的国家权力关系认知,重新在现代中国的权力系统中认识监察主导模式所关联的权力结构,发现监察主导实践如何承载现代法律系统与政治系统相互支持的理想化进路。

四、纪检监察一体化:监察主导模式法治化弥合的实践基础

前文一直在“监察”的语境下介绍既有研究对监察主导模式问题的理论分析,而没有引入“纪检”这一概念,想表明的是既有的监察规范与监察程序研究普遍忽视“纪检监察一体化”对监察制度与规范塑造的奠基性意义。“监察”不是监察的“监察”,而是“纪检监察”的监察。这一具有根本性的制度革新是监察主导模式法治化弥合的实践基础。

(一)纪检监察一体化对监察主导模式规范准据体系的重塑

面对基于法治主义的质疑,监察主导模式需要深入阐述来自规范运行逻辑的正当性依据,但难以通过对《监察法》的体系性解释创设关于监察职权范围扩张的合理规则。弥合监察主导模式的法治化张力不能只在《监察法》的范畴内寻求规范支撑,纪检监察一体化的实践带来的不仅仅是权力结构的调整,也应当是法治规范体系外延的扩张。作进一步阐释,如果把纪检监察一体化理解成纪检和监察两个制度的有机结合,理解为两个机关的合署办公,理解为两个程序的前后衔接,理解为“家法”与“国法”的分工规制,那么这一论断则不成立。在我国的权力监督实践中,纪检监察是由两种旧质料所塑造的统一新形式,纪检和监察是一个制度的两个方面。由此,纪检监察一体化对监察职权法治规则体系外延的改变,是对规范纪检监察制度的“家法”与“国法”关系的重塑。

如果存在若干相同性质的法律关系(例如民事法律关系、刑事法律关系),那么它就能形成一个法律部门。法律部门的表现形式可能是一部法典,也可能是若干单行法或一部法典加上若干单行法。由于受调整法律关系同质性的影响,法律部门内部相较于其他法律部门,应当受到法秩序统一原则的优先规制。例如,过失是刑法犯罪的主观方面和民事责任主观方面共同持有的概念,在刑法体系内部,刑法典中的过失条款之含义与单行刑法的过失条款应当优先符合法秩序统一要求,而并不要求二者与民法中的过失含义达成统一。这种法秩序统一的效果主要依靠体系解释实现1。在纪检监察一体化之下,监察法规与关于纪律检查监督的党内法规事实上构成了一个规范部门,虽然监察法规与党纪在对规范对象(党员和行使公权力的公职人员)、规范原则等要素上的表述差异极大,但其规范关系却共同建立在行使监督权之上。因此,当需要对诸如“公职人员”“公权力”等概念加以解释的时候,解释活动在现实中呈现的逻辑优先满足监察法规与党规党纪的体系贯通性,而延后满足与其他法律部门的体系贯通性。支撑监察主导模式的相关解释性条款的内容设定,恰源于纪检监察一体化对监察主导模式规范准据体系的重塑。

(二)纪检监察一体化对监察主导模式的程序逻辑基础的重塑

纪检监察一体化要求监察法规与党规党纪整合为一个具有整体性的规范部门,但这不是指监察法规与党规党纪的混淆适用、相互替代,而是在规范解释方法的范畴内满足法秩序统一的要求,即“纪法分开”和“纪法贯通”的政策描述。“纪法贯通”对纪检和监察制度运作及其效果的一体性提出全面要求,实现政治效果、纪法效果和社会效果的统一[24]。

监察主导模式在监察法规和党规党纪的体系性解释上需要实现的是程序对象、阶段(手段)的规范秩序统一。在对象上,党规党纪的约束对象是党员,监察法规的约束对象是国家公职人员,这是对我国政治实践权力主体二重身份的表达,因此规范部门里的权力监督主体应当呈现为二者体系化统一的状态,这是解释性文件对监察调查对象之范围作扩张解释的规范体系要求。但这并不意味着监察法规可以不受限制地为同党纪党规协调一致而自我创设,它必须遵循文义解释优先于体系解释的基本解释规则。因此, 需要以法律的明确授权为限,在“权力监督”这一最大公约概念之下统一监察对象和党纪对象的范围。在阶段(手段)上,执纪监督程序和监察调查程序不应当被视为发生衔接关系的异质法律程序,而是一个事实认识与规范评价重心不断深入和调整的关联程序阶段,这是纪监程序系统的内部协调整合优于监察侦查的顺畅衔接的前提。

纪检监察一体化实践对党纪法规规范部门法秩序整合的要求为解释性文件对监察对象范围的一部分扩张给出了合理化解释,在一定程度上弥合了监察主导原则的法治化张力。但这不能完全消解监察法规明确性存疑引起的滥权风险,没有改变法治的形式化品质对监察规范提出的基本要求。

五、权力结构的演化与程序法治观:监察主导模式法治化弥合的理论进路

在纪检监察一体化的制度实践中,监察法规与党纪党规促进了追求法秩序统一的规范部门形成,使得监察职权范围扩张的监察主导模式得以在体系性解释的形式理性逻辑中消弭其法治化张力。但还需要进一步厘清以下问题,即如何在权力系统中定位两种权力合而为一的事实?如何确保这种权力结构的变化不会破坏法律系统同政治系统的稳定联系?只有厘清了这两个问题,才能彻底弥合监察主导模式同实质法治化之间的张力。

(一)政治系统理论对党国二元、国家社会二元结构的超越

以国家(政府)权力为主体的经典政治理论源于对近代代议制民主政治实践的观察:在代议制下,政党本身不是国家权力主体,政党以其成员通过胜选获得掌握国家权力的资格;在民主制下,国家权力来自人民的有限让渡,因此国家权力与社会自治力量之间存在明确界限。在此经典模式下,政党规范不可能在权力的支配性上同国家立法等量齐观;社会自治力量没有理由成为国家权力监督制度的监督对象。若用于分析监察主导模式,解释性文件自我扩权的形式逻辑基础和社会公权力被扩展为监督对象的解释结论都无法成立。

从近代到现代,世界范围内民主政治实践发生了改变:一是政党通过暴力革命掌握国家权力并主导社会改造的模式扩展了政党在现代政治结构中的类型,政党自身成为权力的被赋予者[25];二是工业化和信息化的发展丰富了权力的表现形式,模糊了国家权力与社会自治的边界,现代社会大量存在依托国家权力授权的具有社会管理职能的组织,同时一些工会、行业协会等社会自治组织也拥有了类似于国家权力的支配性能力[26]。经典的党国二元、国家社会二元结构已不符合当代社会的政治实践。卢曼的政治系统理论实现了对经典二元结构的超越,政治不再框限于国家或政府的结构性概念中,只要社会中存在具有集体约束力的决策,它就是属于政治系统的,就构成了事实上的权力[27]。

综上所述,政治系统理论一体化的权力观在理论上支撑了一体化权力监督制度,破除了党和国家的界限及国家权力与社会权力的界限导致其无法自我完善的理论障碍。

(二)权力的自我控制模式对权力监督外部制约路径的重塑

传统法治主义的权力监督理论以行政权、立法权和司法权的分立为前提,于当代中国政治实践的角度而言,它无法在传统行政权的概念内安置政党与国家权力的一体化现实,无法在分权制衡模式下理解集中独立的政治监督权模式的正当性。在以古典自由主义分权理论为奠基的现代民主国家,它们的当代权力运作实践也面临着类似的难题,二战后西方国家普遍出现行政权力积极扩张,行政立法权和行政裁判权在传统国家权力领域被创设出来,“积极行政”“给付行政”“合作行政”在国家权力与社会的结合领域被创设出来。行政权内部复杂性的提升使得无法仅通过立法保留与司法监督实现对行政权的有效控制与监督。当代西方在古典自由主义的政治权力结构的基础上增设了行政权的自我控制形式,塑造了外部性的分权制约与内部性的自我监督的双重权力监督机构[10]22-24。依此角度可以认为,权力自我控制模式(政策语境中的“自我革命”)不仅仅是一种“中国特色”,也是政治与社会治理现代化条件下的普适性理论道路。

由此可见,监察主导模式的实质法治化张力是传统法治主义的外部制约模式对现代权力自我控制的必要性和实践性认识的缺位。在现代社会,司法对决策执行复合权力的监督依然是必要的,但司法消极性和政治积极性的张力进一步扩大,司法所扮演的不再是对每一个具体的政治行为展开直接监督,而是发挥权力自我约束失控后的权利救济和制度纠偏效用。纪检监察权是权力为了自我控制而演化出具有权力形式的内在约束结构,在纪检监察与司法的职权竞合场域对纪检监察有所偏重,但并未偏离以控制权力为目标的现代法治主义内涵。

(三)现代程序法治观对古典实质法治观的超越

传统的分权制衡权力约束模式与古典实质法治观相契合,在古典法治观(即前文论及的法治主义具体原则)下,由司法者这一特定主体扮演权力的监督者,司法者能够胜任权力监督取决于其消极、中立的地位和谦抑、公正的德性。这是一种实质的法治观,权力监督的效果一方面依靠权力关系的平衡,另一方面也要求监督者实体拥有某些政治德性。这相应产生一个问题:如果监督者不具备这种实质的政治德性该怎么办?世界各国的当代政治实践表明,即使在同一套理论的指引下,司法约束政治权力的效果也有好有坏,处于相近社会发展水平、拥有相似社会文化土壤的国家在表现上更可能趋近一致。现代国家普遍采取的制度进路是给监督者设置严密的制度规范,在监督者与被监督者之间设置公正的程序规则。这指向了现代程序法治观对古典实质法治观的超越。

在现代程序法治观下,权力正当性的根本来源不是异质权力对本权力的约束性维持,而是经由公正程序的产生能为权力约束对象所接受的决断。卢曼的早期研究认为,程序是现代社会特有的沟通系统,权力的约束对象基于自主的程序选择预设了对结果的可接受性,从而赋予了权力正当性[28]。后来的研究者在卢曼“经由程序的正当性”基础上提出程序本身应具有公正的品质,公正的程序是一切政治决策的正当性基础[29]。我国学者主张应该经由程序构建实现中国社会与政治的法治化[30]。程序法治化为权力自我控制模式的实现指明了路径,程序能够产生监督权力主体“作茧自缚”的自我约束效应,公正合理的程序能够消灭监督过程与结果的恣意性和非理性,权力监督目标达成和法治化都依靠合理公正的监督程序设计。

综上,在现代性的权力结构演化和程序法治观视域中,监察主导模式实质法治化张力的症结并不在于监察活动中监察权与司法权的权力力量配比,理论界对这种情况的担忧更多的是对监察程序自我控制能力的担忧(被调查人程序性权利保障不足)。现代政治权力结构的演化为纪检监察一体化下的监察主导原则提供了规范体系解释的合理化支持和来自权力结构的正当性基础,但依然需要不断进行自控程序的自我完善,使之能够满足现代法治主义视角的检视。

六、结语

政治系统始终努力维持一种自我平衡,即需要使用权力来作出具有约束力的集体决策,同时为避免权力泛滥而创设另一种权力控制前者,但后者又面临着需要被约束的困境。现代人类社会沟通的超高复杂性导致生活对政治系统的依赖日趋强化,权力和权力的约束性权力不断被创设与再创设。因此,关于权力监督的制度、理论在世界范围内都面临着应对新需求而不断更新的状态。中国的政治系统是一个承担了推动全社会现代化转型任务的超复杂系统,它承担的使命与维持自身秩序的难度都远超一般,因此关于国家权力监督的理论与制度探索都具有独特性。

中国共产党在中国革命与社会主义建设历程中实践着以党内纪律建设为主轴的纪检监察制度,在当代将其升华为“自我革命”的理论话语,并开启了“自我革命”与“人民民主”共建,党纪与国法贯通的建制化道路。法治是现代社会治理的基本形式,它是全社会关于沟通期望的共识,纪检监察制度的建制化必然要以法治为其正当性支持。同时,法治话语也蕴含了古典主义关于分权制衡的实质内涵。纪检监察制度的法治化进路,是以法治意图实现的社会功能为导向,通过理性、公正的程序维持全社会对权力正当运行的预期。本文关于当下引起争议的监察主导模式的讨论,即是对于纪检监察制度的认识需基于发展的法治观的镜鉴。

注释:

(1)法秩序的统一性作为一种要求(Postulat)或者一种公理(Axiom),适用于立法与法解释,在从规范的角度观察各个法规范之时,就要求法规范的集合体不应该是一种自我矛盾的统一体,因而法秩序的统一性就必然要求排除诸规范之间的矛盾,进而要求违法判断的统一性。

参考文献:

[1] 张泽涛. 规范“互涉”案件中监察机关与刑事司法机关管辖制度[J]. 当代法学,2022,(5):87-98.

[2] 李寿伟. 中华人民共和国刑事诉讼法解读[M]. 北京:中国法制出版社, 2018: 46.

[3] 卞建林. 职务犯罪监检管辖之分工与衔接[J]. 法学评论,2021,(5):121-128.

[4] 艾明,桑志强. 论监察机关与公安机关关联案件职能管辖冲突[J]. 地方立法研究,2023,(5):34-51.

[5] 龙宗智. 监察与司法协调衔接的法规范分析[J]. 政治与法律,2018,(1):2-18.

[6] 亚里士多德. 政治学[M]. 吴寿彭,译. 北京:商务印书馆,1965 :199.

[7] 夏恿. 法治是什么——渊源、规诫与价值[J]. 中国社会科学,1999,(4): 117-134,207.

[8] 梁启超. 先秦政治思想史[M]. 北京:商务印书馆, 2014: 235 .

[9] 许章润. 中国的法治主义:背景分析(上)[J]. 法学,2009,(4):66-79.

[10] 鲁鹏宇. 法治主义与行政自制——以立法、行政、司法的功能分担为视角[J]. 当代法学,2014, (1):21-29.

[11] 江苏省纪委监委案件监督管理室. 严惩招投标领域违纪违法行为[N]. 中国纪检监察报,2021-04-08(8).

[12] 谢芳,钱小平. 监检关系法治主义建构的理论逻辑与优化方案[J]. 南京大学学报(哲学·人文科学·社会科学),2022,(5):126-136.

[13] 钱小平. 法秩序统一性视野下监察对象的体系解释[J]. 当代法学,2023,(1):83-94.

[14] 魏昌东. 中国特色国家监察权的法治化建构策略——基于对监察“二法一例”法治化建构的系统性观察[J]. 政法论坛,2021,(6):161-175.

[15] 魏昌东. 论职务犯罪监察管辖权的配置[J]. 法学,2023,(7):77-91.

[16] 尼克拉斯·鲁曼. 社会系统——一个一般理论的大纲[M]. 鲁贵显,汤志杰,译. 台北:暖暖书屋, 2021:43{-}54. .

[17] 尼克拉斯·卢曼. 权力[M]. 瞿铁鹏,译. 上海:上海世纪出版集团, 2005: 98. .

[18] 劳东燕. 刑事政策与功能主义的刑法体系[J]. 中国法学,2020,(1):126-148.

[19] 尼可拉斯·鲁曼. 社会中的法[M]. 李君韬,译. 台北:五南图书出版股份有限公司,2009 :161.

[20] 周佑勇. 监察权结构的再平衡——进一步深化国家监察体制改革的法治逻辑[J]. 东方法学,2022, (4):146-158.

[21] 阳平. 中国特色监察管辖制度:生成逻辑与法治化发展[J]. 暨南学报(哲学社会科学版),2023,(1):78-91.

[22] 张演锋. 功能主义监察立法观的形成逻辑、法理省思与调控思路[J]. 云南大学学报(社会科学版),2024, (2):97-110.

[23] 陈伟. 监察全覆盖视域下职务犯罪调查管辖的范围[J]. 法律科学(西北政法大学学报), 2024,(4):151-161.

[24] 喻少如,褚宸舸. 纪检监察学原论[M]. 北京:高等教育出版社, 2023:\ 6.

[25] 郭定平. 当代中国政党与国家关系模式的重构:比较的视野[J]. 社会科学研究,2009,(1):1-11.[26] 郭道晖. 权力的多元化与社会化[J]. 中国法学,2001,(1):3-17.

[27] 李强. 卢曼政治系统理论述评[J]. 政治学研究,2021,(2):169-180,192.

[28] Niklas Luhmann.Legitimation Durch Verfahren [M].Frankfurt:Suhrkamp Verlag,1969:127.

[29] Stefan Machura.Legitimation Durch Verfahren-Was bleibt?[J].Soziale Systeme,2017, (1-2):331-354.

[30] 季卫东. 法治秩序的建构[M]. 北京:商务印书馆,2019 :77-81.

Research on the Legal Tension and Theoretical Bridging of the Supervisory-Led Model under the Background of Integrated Discipline Inspection and Supervision Integration

MA Haoyang

(Discipline Inspection and Supervision Research Institute,Chengdu University of Technology, Chengdu Sichuan 610059,China)

Abstract: The supervisory-led model is a principle established to solve the problem of the overlapping of functions and powers in criminal investigation and surveillance between supervisory organs and criminal justice organs. It originates from the provisions of the Supervision Law of the People’s Republic of China and the strengthening of relevant explanatory documents. Under the existing legalism perspective, it lacks the clarity and consistency required by formal legalism, and also threatens the substantive rule of law requirements of judicial majesty and fairness. The political functionalism perspective provides a realistic reason for the difficulty in bridging its legal tension. In the context of the significant political practice of integrating discipline inspection and supervision, the same characteristics of the regulatory departments of supervision laws and regulations and party discipline and party rules extend the system interpretation requirements of the unified legal order, which is the formal rationality and logical basis for the explanatory documents to strengthen the supervisory-led model. The integration of discipline inspection and supervision reflects the universal transformation of the modern power structure. The systematic view of power transcends the separation of powers model, thus giving rise to the system and theoretical practice of combining power constraints with power self-control, providing a rational explanation for the supervisory-led model in the modern power structure. The realization of power self-control relies on the modern procedural concept of the rule of law, which is different from the classical substantive rule of law concept. Obtaining legitimacy through procedures has become a necessary condition for the legalization of the supervisory-led model.

Key words: Discipline Inspection and Supervision;Rule of Law; Political Functionalism;Political System

编辑: 田勇

因地制宜厚植新质生产力:区域经济与科技创新的协同路径

黄寰1,2,胡志彬1,杜梦琦1

(1. 成都理工大学 商学院,成都 610059 ;2. 成都理工大学 数字胡焕庸线研究院,成都 610059)

摘 要:在新一轮科技革命持续深入推进的时代背景下,区域经济发展正逐步从传统模式向创新驱动发生重大转变。按照党的二十届三中全会提出的“健全因地制宜发展新质生产力体制机制”要求,文章聚焦于上海、广州、深圳等先发城市,对它们在科技创新与成果转化、现代化产业体系构建等诸多方面的积极探索展开深入剖析,进而提出一系列契合各地实际情况以厚植新质生产力的策略,以及区域经济与科技创新的协同路径。

关键词:区域经济;创新驱动;科技创新;新质生产力中图分类号 :F124 文献标志码 :A文章编号:1672-0539(2025)01-003-14引用格式:黄寰,胡志彬,杜梦琦.因地制宜厚植新质生产力:区域经济与科技创新的协同路径[J]. 成都理工大学学报(社会科学版),2025,33(1):24-37.

随着新一轮科技革命的深入推进,区域经济发展的内生动力正逐步由传统要素驱动向创新驱动转变。党的二十届三中全会强调,高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务,这不仅为我国经济发展指明了方向,也为区域经济与科技创新的协同发展提供了根本遵循。在新的发展阶段,完善推动高质量发展的激励约束机制,塑造发展新动能新优势,是实现区域经济可持续发展的关键所在。新时代以来,党中央作出一系列重大决策部署,推动高质量发展成为全党全社会的共识和自觉行动。近年来,我国科技创新成果丰硕,创新驱动发展成效日益显现;城乡区域发展协调性、平衡性明显增强;改革开放全面深化,发展动力活力竞相迸发;绿色低碳转型成效显著,发展方式转变步伐加快,高质量发展取得明显成效。

发展新质生产力是推动高质量发展的内在要求和重要着力点,新质生产力的发展离不开科技创新的强力支撑,也需要区域政策的科学引导和市场机制的有效激励[1]。因此,探索区域经济与科技创新的协同发展路径,对于促进区域经济的高质量发展具有十分重要的理论和实践价值。目前,国内学者对新质生产力的内涵进行了深入探讨,认为新质生产力以创新为核心,并与区域经济互动关系紧密,一方面为区域经济发展注入新动力,另一方面区域经济也为其培育提供肥沃土壤。周文、许凌云从“新”与“质”两个维度阐释新质生产力的内涵,指出新质生产力是因实现关键性、颠覆性技术突破而出现的,以新技术、新经济、新业态作为主要内涵的一种生产力[2]。朱长兵、陆晨提出新质生产力是以新发展理念为指导,通过中心城市辐射、加强技术创新等驱动机理,为区域协调发展提供动力支持,同时也点明了部分地区存在基础设施失衡等问题阻碍其驱动作用,并提出优化生产力布局确保新质生产力有力驱动区域协调发展[3]。而大多数国外文献重视创新对区域经济的推动作用,如创新集群理论强调区域内主体集聚与合作产生知识溢出效应以促进区域经济增长。由此可见,以往研究多侧重于区域经济与新质生产力的联系或创新对区域经济影响的单方面探究,本文拟以区域经济与科技创新的协同路径为切入点研究新质生产力,综合考虑三者关系,提供更全面系统的视角,并结合具体区域实践案例,总结成功经验,为其他地区提供借鉴,增强实践指导意义,同时强调不同地区资源禀赋、产业基础、发展需求等对新质生产力发展的影响,提出针对性协同发展策略,为不同地区提供更具可行性的发展方向。

一、寻规律:新质生产力的核心要义与创新发展要求

(一) 新质生产力的内涵意义

新质生产力是在新一轮科技革命和产业变革中孕育而生的先进生产力形态,它代表着生产力发展的新趋势和新方向。这一概念的核心在于其是创新起主导作用,摆脱传统经济增长方式、生产力发展路径,具有高科技、高效能、高质量特征,符合新发展理念的先进生产力质态。新质生产力的起点是“新”,这里的“新”主要是区别于传统生产力,其内在要求是创新。新质生产力聚焦新要素、新模式、新产业、新动能,不仅包括技术和业态模式层面的创新,还包括管理和制度等层面的创新,核心在于生产力要素及其组合的创新。新质生产力的关键在“质”,这里的“质”主要是相对于“量”而言,是在量的增长基础上质的跃升,指的是物质、质量、本质,强调生产要依靠知识力量、科技手段、数字技术和创新赋能以达到生产提质增效。新质生产力落脚于“生产力”,生产力是一个由各生产要素按照一定结构组合而成的有机系统,主要体现在劳动力、劳动对象和劳动资料上。随着劳动者劳动能力的新提升、劳动对象的新变化、劳动资料的新变革,三者之间“质”的优化组合也发生了革命性重塑。

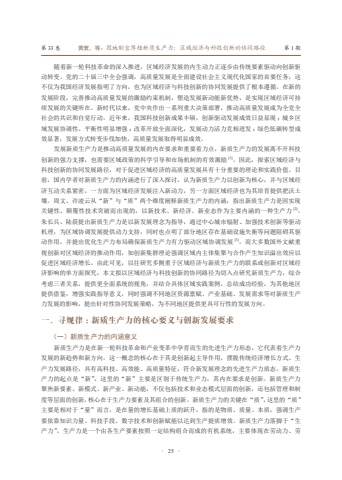

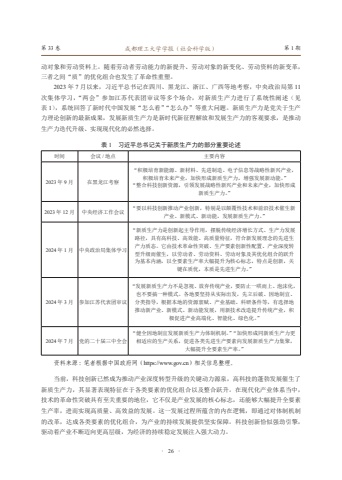

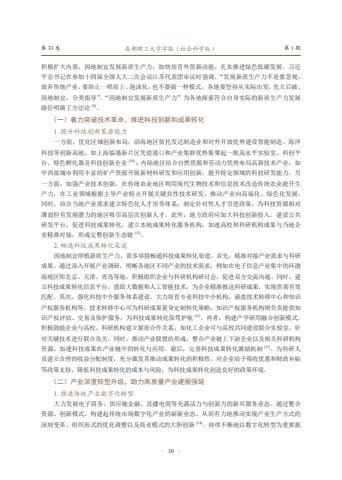

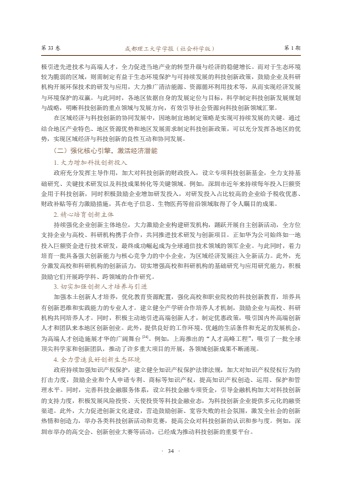

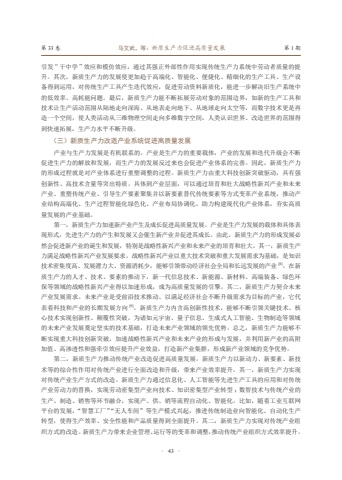

2023 年7 月以来,习近平总书记在四川、黑龙江、浙江、广西等地考察,中央政治局第11次集体学习,“两会”参加江苏代表团审议等多个场合,对新质生产力进行了系统性阐述(见表1),系统回答了新时代中国发展“怎么看”“怎么办”等重大问题。新质生产力是党关于生产力理论创新的最新成果,发展新质生产力是新时代新征程解放和发展生产力的客观要求,是推动生产力迭代升级、实现现代化的必然选择。

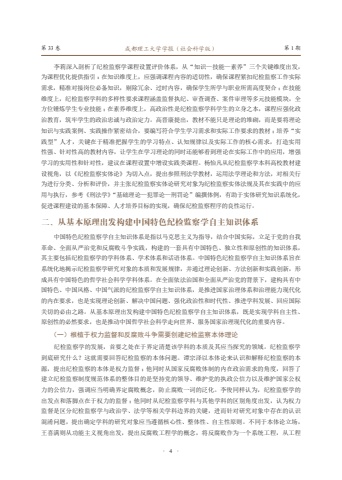

| 时间 | 会议/地点 | 主要内容 |

| 2023年9月 | 在黑龙江考察 | “积极培育新能源、新材料、先进制造、电子信息等战略性新兴产业, 积极培育未来产业,加快形成新质生产力,增强发展新动能。” “整合科技创新资源,引领发展战略性新兴产业和未来产业,加快形成 新质生产力。” |

| 2023年12月 | 中央经济工作会议 | “要以科技创新推动产业创新,特别是以颠覆性技术和前沿技术催生新 产业、新模式、新动能,发展新质生产力。” |

| 2024年1月口 | 中央政治局集体学习 | “新质生产力是创新起主导作用,摆脱传统经济增长方式、生产力发展 路径,具有高科技、高效能、高质量特征,符合新发展理念的先进生 产力质态。它由技术革命性突破、生产要素创新性配置、产业深度转 型升级而催生,以劳动者、劳动资料、劳动对象及其优化组合的跃升 为基本内涵,以全要素生产率大幅提升为核心标志,特点是创新,关 键在质优,本质是先进生产力。” |

| 2024年3月参加江苏代表团审议 | “发展新质生产力不是忽视、放弃传统产业,要防止一哄而上、泡沫化, 也不要搞一种模式。各地要坚持从实际出发,先立后破、因地制宜、 分类指导,根据本地的资源禀赋、产业基础、科研条件等,有选择地 推动新产业、新模式、新动能发展,用新技术改造提升传统产业,积 极促进产业高端化、智能化、绿色化。” | |

| 2024年7月 | 党的二十届三中全会 | “健全因地制宜发展新质生产力体制机制。”“加快形成同新质生产力更 相适应的生产关系,促进各类先进生产要素向发展新质生产力集聚, 大幅提升全要素生产率。” |

当前,科技创新已然成为推动产业深度转型升级的关键动力源泉,高科技的蓬勃发展催生了新质生产力,其显著表现特征在于各类要素的优化组合以及整合跃升。在现代化产业体系当中,技术的革命性突破具有至关重要的地位,它不仅是产业发展的核心标志,还能够大幅提升全要素生产率,进而实现高质量、高效益的发展。这一发展过程所蕴含的内在逻辑,即通过对体制机制的改革,达成各类要素的优化组合,为产业的持续发展提供坚实保障。科技创新恰似强劲引擎,驱动着产业不断迈向更高层级,为经济的持续稳定发展注入强大动力。

(二) 新质生产力的发展特征

1.“高科技”赋能新质生产力,创新驱动引领崭新未来

科技创新深刻重塑生产力的基本要素,催生新产业新业态,推动生产力向更高级、更先进的质态演进。这涉及人工智能、区块链、云计算、大数据、物联网、量子技术、智能制造等技术群的聚合,引发“技术奇点”,不断催生出新技术、新产业、新业态、新模式。在这一过程中,科技创新不仅是提高生产效率的工具,更是推动生产力发展的核心动力。同时,新质生产力要求生产方式与之相适应,数字技术与制造业的深度融合催生了智能化定制生产[4]。例如在工业互联网智能制造平台上,企业可以根据实时大数据按需定制生产,进行生产要素配置,合理安排生产计划,弹性释放产能,实现零库存。

2.“高效能”提升新质生产力,数字化转型开启高效未来

新质生产力的数字化转型特征显著,具体体现在产业数字化与数字产业化的双轮驱动上[5]。一方面,产业数字化通过引入云计算、大数据、物联网、人工智能等前沿技术,对传统产业进行深度改造,实现生产流程的智能化、自动化和最优化。这不仅提升了生产效率和产品质量,还促进了资源的节约和循环利用,推动了传统产业的升级。同时,产业数字化还优化了供应链管理,提高了市场响应速度和灵活性,降低了库存成本,增强了企业的服务能力和市场竞争力[6]。另一方面,数字产业化是基于数字技术发展起来的新兴产业,如电子商务、数字媒体、在线教育、远程医疗等,以数据为关键生产要素,以网络为重要载体,形成了新的经济增长点。这些产业通过服务创新和模式创新,为社会提供了更多样化的就业机会和创新平台,促进了产业生态的构建,推动了不同行业和领域的跨界融合,形成了协同创新的生态系统[7]。总体来说,数字化转型为传统产业注入了新的活力,提高了其竞争力;数字产业的发展又为传统产业提供了新的市场和机遇,推动了整个经济结构的优化升级。通过这种双轮驱动,新质生产力不断推动经济向数字化、网络化、智能化方向发展,实现了生产力的数字化转型。

3.“高质量”铸就新质生产力,绿色发展成就可持续未新质生产力以科技创新为动力,特别是绿色低碳技术的创新,推动了生产力的变革。这种创新不仅包括新技术的研发,还包括对传统产业的绿色化改造,提高资源利用效率,减少环境污染,实现生产方式的绿色低碳转型。新质生产力的发展要求生产力要素间实现更高水平的协同匹配,通过数字化、智能化技术的应用,提高生产效率,降低生产成本,实现经济与环境的双重效益。这一变革体现了新质生产力的高科技、高效能、高质量特征,是符合新发展理念的先进生产力质态。此外,新质生产力的发展强调产业结构的优化升级,推动绿色低碳产业的发展,即加快传统产业的绿色转型,发展绿色服务业,壮大绿色能源产业,构建绿色低碳循环经济体系。新质生产力要求改变过多依赖增加物质资源消耗、规模粗放扩张、高耗能高排放产业的发展模式,推动经济社会发展绿色化、低碳化,实现绿色发展繁荣。

二、鉴经验:先发城市发展新质生产力的实践及启示

上海、广州、深圳等先发城市在推动科技创新与成果转化、建设现代化产业体系、高效配置资源要素等方面进行了大量探索,为我国其他地区因地制宜发展新质生产力提供了有益参考。

(一)上海市经验做法

黄浦区以新兴产业提速和未来产业布局构筑新质生产力发展的战略优势。依托中电科上海特种机器人创新中心,大力发展新一代人工智能,建设上海人形机器人创新中心,打造集人形机器人研发、测试、验证于一体的创新平台,打造机器人产业发展良好生态[8] ;积极参与绿色金融改革创新试点,依托“一大会址·新天地”近零碳排放实践区、外滩“第二立面”等,打造绿色低碳最佳应用场景,建设绿色金融核心承载区;前瞻性布局以优立科技为代表的元宇宙、以脑虎科技为代表的脑科学、以亨睿航荣航空为代表的新材料等新赛道,为新质生产力发展蓄势赋能。

浦东新区构建“热带雨林”式创新生态激活新质生产发展澎湃动力。制定出台孵化载体全链升级高峰高原计划,推动国家实验室、科研机构、高水平研究型大学等战略科技力量布局一批前沿概念验证中心、中试平台等超前孵化载体,鼓励专业投资机构聚焦硬核科技领域建立“重资本、专业化、深服务”导向的孵化载体和加速基地,引导行业龙头企业建设垂直型专业孵化器或大企业开放创新中心,构建形成了由孵化器、科技企业加速器、大企业开放创新中心等组成的全链条创新孵化体系。目前,浦东新区共有194 家创新型孵化器、7 家科技企业加速器、90 家大企业开放创新中心。

(二)广州市经验做法

越秀区以发展新质生产力为导向构建现代化产业体系。建强传统服务“三个中心”,率先创建民间金融街,搭建“全域金融”场景,巩固其创新金融中心地位;对接引进高能级国际专业服务机构,培育高端商务服务中心;推动专业市场向数字化、展贸化、体验化转型,擦亮“中国流花”金字招牌,加快建设广州流花数贸中心。布局未来产业“三条赛道”,瞄准数字经济产业,加快布局数字新基建,打造环市路数字经济创新带;瞄准人工智能产业,推动黄花岗科技园人工智能产业园创新发展;瞄准绿色环保产业,推进重点园区和商圈开展降碳试点,鼓励实施节能改造。

天河区以“政策 ^{+} 平台 ^{+} 服务”组合拳促进创新人才集聚。制定由1 个高质量发展重点人才激励办法、N 个配套文件和工业软件“一区一品”专项人才政策构成的“ 1+N+X^{\prime} ”人才政策体系,搭建环五山创新策源区、天河智谷及粤港澳大湾区(广东)创新创业孵化基地、天河人才港等“一区一谷多基地”人才发展平台,建立完善人才安居、教育医疗保障、人才服务专员等全链条人才服务体系,厚植人才发展沃土,吸引高层次人才汇聚天河。

(三)深圳市经验做法

南山区以企业需求为主导构建科技创新成果转化后驱模式。坚持“产业界出题、科技界答题”,加强企业主导的产学研深度融合,强化企业需求牵引作用,鼓励企业发挥技术基础和市场敏感优势,以产品经理立项方式牵头组织产学研力量开展解决关键核心技术问题的科研攻关,打破科技创新供需之间的“藩篱”,一体化推进研发、转化环节,成功破解成果脱离需求“不接地气”、应用性不足、供需不匹配、信息内部循环等弊端,实现从科研到转化应用的良性循环。

光明区以优质资源要素高效汇聚筑牢新质生产力发展的强劲支撑。制定实施“人才高地”计划,设立光明科学城人才专项资金,开展“人才无忧”系列行动,更好地聚集顶尖科学家、科技领军人才、青年科技人才、基础性人才,构筑光明特色“人才金字塔”。打造科技金融示范区,发起“百亿级”光明科学城母基金,落地光明科学城种子基金以及总规模75 亿元的智能传感器、合成生物、脑科学3 支市级产业基金,构建“政府引导基金 ^+ 科学城母基金 ^{+} 产业基金 ^+ 科学城种子基金”全生命周期基金体系,最大程度赋能产业创新发展。

通过分析先发城市经验,其他地区发展新质生产力可以从以下方面开展具体规划。

第一,切实推进技术革命。聚焦新兴及未来产业,结合地区优势谋划发展方向,构建多元化产业体系;推动传统产业升级,如制造业引入智能制造技术,农业推广智慧农业;促进产业协同发展,制造业与服务业融合发展服务型制造,农业与旅游业结合打造新型业态;加大科技创新投入,设立专项资金鼓励企业研发,搭建平台促进资源共享与合作;加强知识产权保护,推动科技成果转化,为创新营造良好法治环境。

第二,推进产业转型升级。发展新兴服务业态,推动传统商贸数字化转型,实施企业“上云用数赋智”行动,推进数字科技在关键领域的应用,发展数字经济新业态;明确主导产业方向,制定规划引导集聚发展;加强产业园区建设,培育龙头企业带动产业链上下游协同发展;鼓励企业创新,提高产品附加值和竞争力;建立产业协同机制,加强不同产业合作,推动产学研结合,建立产业联盟提升整体竞争力。

第三,促进生产要素协同。结合产业需求制定人才引进政策,拓宽渠道,打造良好环境吸引人才;优化人才政策与服务,建立健全人才培养体系;加大数据基础设施投入,建立数据共享平台,推动数据驱动的产业创新;加强数据安全和隐私保护,培养数据人才。

第四,引领产业深度融合。加大关键技术研发投入,政府、企业和科研机构合作聚焦新兴技术领域;搭建技术创新平台,促进不同产业的交流合作与成果转化;培养引进技术创新人才,提供优厚待遇和发展空间;加强产业规划引导,依据地区优势制定规划,避免同质化竞争;推动产业集群发展,发挥集聚和协同创新作用,鼓励企业向园区集聚,打造具有国际竞争力的产业集群。

三、察实情:因地制宜厚植新质生产力

党的二十届三中全会明确表示,要按照党中央关于经济工作的决策部署,落实好宏观政策,积极扩大内需,因地制宜发展新质生产力,加快培育外贸新动能,扎实推进绿色低碳发展。习近平总书记在参加十四届全国人大二次会议江苏代表团审议时强调,“发展新质生产力不是要忽视、放弃传统产业,要防止一哄而上、泡沫化,也不要搞一种模式。各地要坚持从实际出发,先立后破、因地制宜、分类指导”。“因地制宜发展新质生产力”为各地探索符合自身实际的新质生产力发展路径明确了方法论[9]。

(一)着力突破技术革命,推进科技创新和成果转化

1. 提升科技创新策源能力

一方面,优化区域创新布局,沿海地区依托发达制造业和对外开放优势建设智能制造、海洋科技等创新高地,如上海临港新片区凭借港口和产业集群优势集聚起一批高水平实验室、科创平台、特色孵化器及科技创新企业[10];内陆地区结合自然资源和劳动力优势布局高新技术产业,如中西部城市利用丰富的矿产资源开展新材料研发和应用创新,提升特定领域的科技研发能力。另一方面,加强产业技术创新,在传统农业地区利用现代生物技术和信息技术改造传统农业提升生产力,在工业领域根据主导产业特点开展关键共性技术研发,推动产业向高端化、绿色化发展。同时,结合当地产业需求建立特色化人才培养体系,制定针对性人才引进政策,为科技资源相对薄弱但有发展潜力的地区吸引高层次创新人才。此外,地方政府应加大科技创新投入,建设公共研发平台,促进科技成果转化,建立本地成果转化服务机构,加速高校和科研机构成果与当地企业精准对接,形成完整创新生态链[11]。

2. 畅通科技成果转化渠道

因地制宜厚植新质生产力,需多举措畅通科技成果转化渠道。首先,精准对接产业需求与科研成果。通过深入开展产业调研,明晰各地区不同产业的技术需求,例如在电子信息产业集中的环渤海地区即北京、天津、青岛等地,积极组织企业与科研机构研讨会,促进双方交流沟通。同时,建立科技成果转化信息平台,借助大数据和人工智能技术,为企业精准推送科研成果,实现供需有效匹配。其次,强化科技中介服务体系建设。大力培育专业科技中介机构,涵盖技术转移中心和知识产权服务机构等。技术转移中心可为科研成果量身定制转化策略,知识产权服务机构则负责提供知识产权评估、交易及保护服务,为科技成果转化保驾护航[12]。再者,构建产学研用融合创新模式。积极鼓励企业与高校、科研机构建立紧密合作关系,如化工企业可与高校共同建设联合实验室,针对关键技术进行联合攻关。同时,推动产业联盟的形成,整合产业链上下游企业以及相关科研机构资源,加速科技成果在产业链中的转化与应用。最后,完善科技成果转化激励机制[13]。为科研人员建立合理的收益分配制度,充分激发其推动成果转化的积极性。对企业给予税收优惠和财政补贴等政策支持,降低科技成果转化的成本与风险,为科技成果转化创造良好的政策环境。

(二)产业深度转型升级,助力高质量产业建圈强链

1. 推进传统产业数字化转型

大力发展电子商务、供应链金融、直播电商等充满活力与创新力的新兴服务业态。通过整合资源、创新模式,构建起传统市场数字化产业的崭新业态,从而有力地推动实现产业生产方式的深刻变革、组织形式的优化调整以及商业模式的大胆创新[14]。持续不断地以数字化转型为重要抓手,精心塑造传统商贸在新时代的新优势,使其在激烈的市场竞争中焕发出更加璀璨的光彩。全面深入地实施企业“上云用数赋智”行动,精心培育具有引领示范作用的“数字领航”企业,大力建设现代化、智能化的“数字化车间”[15]。积极推进数字科技在现代轨道交通、医药健康等关键领域广泛而深入地应用,充分挖掘数字科技的巨大潜力,不断拓展其应用场景。大力发展数字经济新业态,以创新为驱动,以科技为支撑,为经济的持续发展注入强劲动力,推动各产业在数字经济的浪潮中实现转型升级、跨越发展,为国家经济的高质量发展贡献坚实力量[16]。

2. 壮大链主引育链属企业

因地制宜厚植新质生产力,需在链主企业引育链属企业方面精准发力。各地应依据自身产业发展规划明确链主企业标准,涵盖规模、市场份额、技术创新及产业链整合能力等,精准定位其为技术创新引领者、资源整合主导者和市场开拓先行者。通过加大政策支持力度、鼓励技术创新和产业升级、促进与高校科研机构合作等方式培育和扶持链主企业。发挥链主企业的引领作用,吸引链属企业集聚,优化营商环境,加强产业链招商,完善产业链。同时,建立产业链协同创新机制,推动供应链协同发展,加强产业链金融支持,促进链主与链属企业协同发展,共同提升产业链整体技术水平和创新能力,为新质生产力发展注入强大动力,推动经济高质量发展。

(三)生产要素创新协同,推动优质生产要素顺畅流动

1. 坚持“引育留用”,构建新型人才队伍

党的二十届三中全会提到教育、科技、人才是中国式现代化的基础性、战略性支撑。要深化教育综合改革,深化科技体制改革,深化人才发展体制机制改革。应加快构建与新质生产力发展相匹配的人才配置体系,为发展新质生产力厚植基础。

在引才环节,紧密结合当地产业发展需求,深入开展调研,精准制定人才引进政策,明确不同产业领域对人才的专业技能与工作经验要求。同时,积极拓宽人才引进渠道,充分利用线上招聘平台、人才中介机构以及与高校、科研机构的合作关系,引进优秀人才[17]。此外,着力打造良好的城市形象和人才发展环境,加强城市基础设施建设,提升教育、医疗、文化等公共服务水平,营造宜居宜业的城市氛围,吸引人才流入[18]。

在育才方面,建立健全人才培养体系,强化与高校、职业院校的合作,共同制定人才培养方案,开设契合当地产业需求的专业课程和培训项目。开展在职人员继续教育和培训,针对不同层次人才需求,组织各类专业培训和学术交流活动,提升人才专业技能与综合素质。搭建人才实践锻炼平台,如建设产业园区、科技企业孵化器、创新创业基地等,为人才提供实践机会,使其在实践中积累经验、提升能力。

在留才过程中,提供良好的工作和生活环境,为人才配备舒适的办公场所、先进的实验设备和完善的工作条件。建立健全人才激励机制,制定科学合理的薪酬体系和绩效考核制度,对表现优秀的人才给予奖励和晋升机会[19]。设立人才专项奖励基金,表彰在科技创新、产业发展等方面有突出贡献的人才。鼓励企业实行股权激励、技术入股等激励措施,激发人才创新创造活力[20]。

用才之际,充分发挥人才专业优势,根据人才专业技能和特长,合理安排工作岗位,让人才在最适合的岗位上发挥最大效能。建立人才流动机制,鼓励人才在不同单位、不同岗位之间合理流动,促进人才资源优化配置。搭建人才交流平台,为人才提供跨单位、跨行业的交流合作机会。

鼓励企业之间开展人才共享和合作,提高人才使用效率。为人才提供广阔的发展空间,制定人才职业发展规划,设立特聘岗位、专家工作室等,让人才在事业上有更大的发展空间和成就感[21]。

2. 强化数据要素,催生新产业乘数效应

数据作为数字时代的新型生产要素,其潜力和价值在于通过数据分析和应用,提高生产效率、降低成本、优化资源配置,从而带来巨大的经济和社会效益。各地区要立足卫星互联网等领域不断积累的数据优势,以数据催生新产业、新业态、新模式,加快释放数据资源价值。一方面,要加大对数据基础设施的投入,包括数据中心、云计算平台、物联网等。地方政府可制定专项规划,引导社会资本参与,如在经济开发区建设大型数据中心并推进5G 网络覆盖[22]。同时建立数据共享平台,促进政府部门、企业和科研机构的数据流通共享,实现数据价值最大化,如在医疗领域建立共享平台助力新药研发等。另一方面,推动数据驱动的产业创新,鼓励企业利用数据进行产品和服务创新,政府出台政策引导支持企业在大数据、人工智能、区块链等领域创新,培育新兴经济增长点。此外,还要加强数据安全和隐私保护,建立健全相关法律法规,规范数据行为,加大监管处罚力度,企业和科研机构应加强数据安全技术的研发应用。还应培养数据人才,高校和职业院校开设相关专业课程,企业加强员工数据素养培训,政府和企业制定优待政策引进数据高端人才。通过这些举措,充分发挥数据要素价值,推动新产业快速发展。

(四)现代产业体系引领,促进产业深度融合升级

1. 强化技术创新,推动产业深度融合

在现代产业体系引领下,技术创新成为实现产业深度融合升级的核心驱动力,应大力推动技术创新以创造不同产业融合的条件。其一,加大对关键技术研发的投入。政府、企业与科研机构需共同合作,聚焦人工智能、大数据、区块链、生物技术等新兴技术领域,通过增加研发投入突破关键技术瓶颈,为产业融合提供有力技术支撑。如在制造业中,运用人工智能和大数据技术实现智能化生产与精准营销,促进制造业与服务业深度融合。实施智能制造试点示范和工业互联网创新发展工程,培育智能制造示范工厂和优秀场景,打造“智能工厂”。推进工业互联网平台建设,布局建设制造业“智改数转”赋能平台。其二,搭建技术创新平台。建立产业技术创新联盟,科技企业孵化器、加速器等平台,促进不同产业的企业与科研机构交流合作,借助平台的资源整合与协同创新作用,加速技术创新和成果转化,推动产业融合升级。例如在生物医药产业,搭建技术创新平台可促进药企、高校和科研机构合作开展新药研发和临床试验,提高产业创新能力与竞争力。其三,培养和引进技术创新人才。人才既是技术创新的关键因素,也是产业融合升级的重要保障。政府和企业应加大对技术创新人才的培养和引进力度,建立完善的人才激励机制,吸引更多优秀人才投身产业融合发展事业。例如为技术创新人才提供优厚的薪酬待遇、良好的工作环境和广阔的发展空间,鼓励他们在不同产业领域发挥创新才能,推动产业深度融合升级。

2. 优化产业布局,促进产业深度融合

在现代产业体系引领下,合理的产业布局是实现产业深度融合升级的重要基础,应优化产业布局,促进不同产业协同发展。一方面,加强产业规划和引导。政府需依据各地区不同的资源禀赋、产业基础和发展优势,制定科学合理的产业发展规划,明确产业发展重点领域和方向,通过产业规划和引导,实现不同产业的合理布局与协同发展,避免产业同质化竞争和资源浪费。例如云南、贵州、广西等地区,可依托当地自然资源和旅游资源发展生态旅游产业,推动农业、旅游业和服务业深度融合。另一方面,推动产业集群发展。产业集群是实现产业深度融合升级的有效途径,通过其集聚效应和协同创新作用,促进不同产业间的资源共享、技术交流和合作创新。政府应加大对产业集群的扶持力度,引导企业向产业园区集聚,打造一批具有国际竞争力的产业集群。例如在电子信息产业领域,打造集成电路产业集群、新型显示产业集群等,促进电子信息产业与其他相关产业深度融合升级。

四、明思路:区域经济与科技创新的协同路径

在当今全球化进程持续推进、科技发展日新月异的时代大背景下,区域经济与科技创新的协同发展具有至关重要的战略意义。科技创新作为驱动经济增长的核心引擎,为区域经济发展注入了崭新活力,与此同时,区域经济的蓬勃发展又为科技创新提供了坚实的基础支撑与广阔的应用舞台[23]。通过对区域经济与科技创新协同发展路径的深入分析,积极探索实现政策协同、平台搭建、人才培育等有机融合的有效途径,为推动区域经济高质量发展、全面提升科技创新能力提供富有建设性的思路与方法。

(一)立足区域特质,驱动科技协同

1. 结合地区产业特色,推动科技创新

不同地区往往具有独特的产业优势和特色,一些地区以制造业为主导,如珠江三角洲地区和长江三角洲地区可针对制造业的转型升级需求,加大在智能制造技术、工业互联网等领域的科技创新投入。此外,通过引入先进的生产技术和管理模式,提高制造业的生产效率、产品质量和智能化水平,可借鉴德国的巴伐利亚地区,该地区依托其强大的汽车制造产业,积极推动汽车产业的科技创新,最终在新能源汽车、自动驾驶等领域取得了显著成绩。对于以农业为主的地区,如华北地区和西南地区则可以加强农业科技创新,推广先进的农业种植技术、农产品加工技术和农业信息化管理技术,同时,还可以发展特色农业产业,通过科技创新提升农产品的附加值,打造具有地区特色的农产品品牌。

2. 利用地区资源优势,促进科技创新

地区的自然资源、人力资源和文化资源等都可以成为科技创新的重要支撑。对于自然资源丰富的地区,如东北地区、云贵川地区和中部地区,它们分别拥有丰富的矿产资源、水资源和煤炭资源,皆可以围绕自身丰富资源的开发利用开展科技创新。矿产资源丰富的地区可加大在矿产资源勘探、开采和资源综合利用技术等方面的研发力度,提高资源的开发效率和综合利用水平,减少对环境的负面影响;人力资源丰富的地区应充分发挥人才优势,加大在科技研发、技术创新和人才培养等方面的投入;文化资源丰富的地区可将文化与科技创新相结合,发展文化创意产业和数字文化产业。例如,西安利用其丰富的历史文化资源,通过科技创新推动文化旅游产业发展,打造了一批具有历史文化特色的文旅产品。

3. 根据地区发展需求,制定科技创新政策

不同区域在经济发展与社会民生等诸多方面呈现出不同的需求,需要因地制宜地制定具有针对性的科技创新政策。对于经济发展相对滞后的地区,切实加大对科技创新的扶持力度,通过积极引进先进技术与高端人才,全力促进当地产业的转型升级与经济的稳健增长。而对于生态环境较为脆弱的区域,则需制定有益于生态环境保护与可持续发展的科技创新政策,鼓励企业及科研机构开展环保技术的研发与应用,大力推广清洁能源、资源循环利用技术等,从而实现经济发展与环境保护的双赢。与此同时,各地区依据自身的发展定位与目标,科学制定科技创新发展规划与战略,明晰科技创新的重点领域与发展方向,有效引导社会资源向科技创新领域汇聚。

在区域经济与科技创新的协同发展中,因地制宜地制定策略是实现可持续发展的关键。通过结合地区产业特色、地区资源优势和地区发展需求制定科技创新政策,可以充分发挥各地区的优势,实现区域经济与科技创新的良性互动和协同发展。

(二)强化核心引擎,激活经济潜能

1. 大力增加科技创新投入

政府充分发挥主导作用,加大对科技创新的财政投入,设立专项科技创新基金,全力支持基础研究、关键技术研发以及科技成果转化等关键领域。例如,深圳市近年来持续每年投入巨额资金用于科技创新,同时积极鼓励企业增加研发投入,对研发投入占比较高的企业给予税收优惠、财政补贴等有力激励措施,其在电子信息、生物医药等前沿领域取得了令人瞩目的成果。

2. 精心培育创新主体

持续强化企业创新主体地位,大力激励企业构建研发机构,踊跃开展自主创新活动,全方位支持企业与高校、科研机构携手合作,共同推进技术研发与创新项目。正如华为公司始终如一地投入巨额资金进行技术研发,最终成功崛起成为全球通信技术领域的领军企业。与此同时,着力培育一批具备强大创新能力与核心竞争力的中小企业,为区域经济发展注入全新活力。此外,充分激发高校和科研机构的创新活力,切实增强高校和科研机构的基础研究与应用研究能力,积极鼓励它们开展跨学科、跨领域的合作研究。

3. 切实加强创新人才培养与引进

加强本土创新人才培养,优化教育资源配置,强化高校和职业院校的科技创新教育,培养具有创新思维和实践能力的专业人才。建立健全产学研合作培养人才机制,鼓励企业与高校、科研机构共同培养人才。同时,积极主动地引进高端创新人才,制定优惠政策,吸引国内外高端创新人才和团队来本地区创新创业。此外,提供良好的工作环境、优越的生活条件和充足的发展机会,为高端人才创造施展才华的广阔舞台[24]。例如,上海推出的“人才高峰工程”,吸引了一批全球顶尖科学家和创新团队,推动了许多重大项目的开展,各领域创新成果不断涌现。

4. 全力营造良好创新生态环境

政府持续加强知识产权保护,建立健全知识产权保护法律法规,加大对知识产权侵权行为的打击力度,鼓励企业和个人申请专利、商标等知识产权,提高知识产权创造、运用、保护和管理水平。同时,完善科技金融服务体系,设立科技金融专项资金,引导金融机构加大对科技创新的支持力度,积极发展风险投资、天使投资等科技金融业态,为科技创新企业提供多元化的融资渠道。此外,大力促进创新文化建设,营造鼓励创新、宽容失败的社会氛围,激发全社会的创新热情和创造力,举办各类科技创新活动和竞赛,提高公众对科技创新的认识和参与度。例如,深圳市举办的高交会、创新创业大赛等活动,已经成为推动科技创新的重要平台。

(三)秉持长远视角,引领绿色转型

1. 大力推动绿色科技创新

党的二十届三中全会提出,中国式现代化是人与自然和谐共生的现代化。必须完善生态文明制度体系,协同推进降碳、减污、扩绿、增长,积极应对气候变化,加快完善落实绿水青山就是金山银山理念的体制机制。政府积极发挥主导作用,加大对环保技术研发的投入,设立专项基金,全力鼓励企业和科研机构开展绿色技术创新,如清洁能源技术、资源回收利用技术、污染治理技术等的研发。可借鉴德国政府大力支持太阳能、风能等可再生能源技术研发,使其在全球清洁能源领域占据领先地位的做法。同时,通过政策引导和资金扶持,积极促进绿色产业发展,推动环保产业、新能源产业、循环经济产业等绿色产业的壮大,如辽宁地区通过建设生态工业园区,成功吸引了大量环保企业入驻,形成了绿色产业集群[25]。此外,还应大力推广绿色生产和绿色消费模式。鼓励企业采用绿色生产技术和工艺,降低资源消耗和环境污染。通过宣传教育和政策激励,引导消费者选择绿色产品和服务,营造绿色消费风尚。

2. 切实加强生态环境保护

政府建立健全生态环境保护制度,制定严格的环境保护法律法规,强化环境监管和执法力度,确保企业和个人严格遵守环保规定。加强生态修复和保护,对受损的生态系统进行及时修复和妥善保护,增强生态系统的稳定性和服务功能,通过植树造林、湿地保护等措施,改善生态环境质量。同时,推动建立完善的生态补偿机制,对为生态保护作出贡献的地区和个人给予合理补偿,激励更多主体参与生态保护。

3. 全力促进资源高效利用

推广资源节约技术和管理模式,鼓励企业采用先进的资源节约技术和科学的管理模式,提高资源利用效率。效仿日本企业通过精益生产、循环经济等模式,成功实现资源的高效利用。同时,加强资源回收利用,建立完备的资源回收利用体系,提高资源回收利用率。此外,借助互联网平台等,促进资源的共享和协同利用,提升资源利用效率[26]。

4. 着力培养可持续发展意识

将可持续发展教育纳入学校教育体系,培养学生的可持续发展意识和责任感,通过课程设置、实践活动等方式,培养学生的环保理念和可持续发展意识。同时,通过媒体、社会组织等开展形式多样的可持续发展宣传活动,提高公众的可持续发展意识,例如开展世界环境日、地球一小时等活动。还可通过政策激励和社会组织引导,鼓励公众参与可持续发展行动,如垃圾分类、节能减排、环保志愿服务等。

五、结语

在当今时代浪潮的推动下,各区域可凭借其独特的资源禀赋、坚实的产业基础以及得天独厚的区位优势,在新质生产力的培育过程中,精准找到自身定位。无论是资源型区域充分利用自身丰富的自然资源,全力深度开发新质能源产业,还是科技型区域凭借前沿科技成果引领新兴产业蓬勃崛起,都淋漓尽致地彰显了因地制宜发展新质生产力这一原则的重要性。科技创新恰似强劲的动力引擎,持续为新质生产力注入源源不断的活力,促使传统产业加速朝着智能化、绿色化的方向进行深度转型升级,而区域经济与科技创新的协同发展路径,则是新质生产力得以蓬勃发展的必然途径。

党的二十届三中全会强调了健全因地制宜发展新质生产力体制机制的重要性,这为区域经济与科技创新协同发展指明方向的同时,也为其提供了强大的政策支持与制度保障。在新的历史征程中,各区域应紧紧围绕这一战略部署,全力以赴地推进区域经济与科技创新协同共进,促使新质生产力在各地如雨后春笋般竞相蓬勃发展,为经济社会的持续健康发展筑牢坚实根基,在新时代波澜壮阔的征程中不断开创出区域发展的崭新辉煌局面。

参考文献:

[1] 习近平. 发展新质生产力是推动高质量发展的内在要求和重要着力点[J]. 求是,2024,(11):4-8.

[2] 周文,许凌云. 论新质生产力:内涵特征与重要着力点[J]. 改革,2023,(10):1-13.

[3] 朱长兵,陆晨. 新质生产力驱动区域协调发展的机理、困境与路径[J]. 经济界,2024,(5):51-60.

[4] 斯琴格日乐, 郑玉. 以新质生产力推进中华民族共同体建设:价值意蕴、历史必然及实践路径[J].内蒙古农业大学学报(哲学社会科学版),2025,27 (1):67-73.

[5] 焦勇,齐梅霞. 数字经济赋能新质生产力发展[J]. 经济与管理评论,2024,40(3):17-30.

[6] 肖旭,戚聿东. 产业数字化转型的价值维度与理论逻辑[J]. 改革,2019,(8):61-70.

[7] 冯素玲,许德慧. 数字产业化对产业结构升级的影响机制分析——基于2010—2019 年中国省际面板数据的实证分析[J]. 东岳论丛,2022,43(1):136-149,192.

[8] 孙小程,郑维汉. 上海加速打造人形机器人产业高地[N]. 上海证券报,2024-06-08(05).

[9] 缪志聪. 为因地制宜发展新质生产力贡献教育力量[N]. 江苏教育报,2024-03-08(01).

[10] 谢卫群. 上海临港新片区高质量发展迈出新步伐[N]. 人民日报,2023-08-22(03).

[11] 程翔,简苏尔·居来提,杨宜. 中国科技创新策源能力综合评价及时空演化特征研究[J]. 经济与管理研究,2023,44(10):90-108.

[12] 王政武,杨俏丽,陈春潮. 科技创新赋能新质生产力发展:作用机理、现实困境与政策优化[J].企业科技与发展,2024,(3):6-12,19.

[13] 贺德方. 对科技成果及科技成果转化若干基本概念的辨析与思考[J]. 中国软科学,2011,(11):1-7.

[14] 孙晓曦,苗领,王彦杰. 传统产业数字化转型赋能“双碳”目标实现——传导机制、关键问题与路径优化[J]. 技术经济与管理研究,2023,(12):97-101.

[15] 张月,王凤. 数智赋能与国有企业高质量发展——来自“上云用数赋智”的经验证据[J]. 软科学,2024,38(9):40-47.

[16] 胡啟斌,刘西诺. 新质生产力赋能传统产业转型升级的机制与路径研究[J]. 决策与信息,2024,(7):5-14.

[17] 王守明. 统筹做好“引育留用”文章 奋力开创新时代人才工作新局面[N]. 淮北日报,2024-04-17(01).

[18] 王金敖. 乡村振兴视域下乡村人才的引、育、留、用机制建设研究[J]. 农村经济与科技,2022,33(23):196-199.

[19] 任保平. 生产力现代化转型形成新质生产力的逻辑[J]. 经济研究,2024,59(3):12-19.

[20] 牟名侠,朱梦涵,唐伟杰. 产业振兴与人才振兴协同推进的逻辑与路径[J]. 农村. 农业. 农民,2022,(24):27-29.

[21] 王伟,姚佳均. 创新招引模式 集聚青年才俊[J]. 山东人力资源和社会保障,2023,(3):53.

[22] 吴娜. 我国加快公共数据基础设施布局建设[N]. 北京日报,2024-10-11(04).

[23] 何小雪. 经济新常态背景下区域经济发展的机遇和对策研究——以江苏地区为例[J]. 中国集体经济,2024,(27):25-28.

[24] 姜芮,孟令航,刘帮成. 科技创新人才集聚度与区域经济高质量发展的空间特征——基于空间计量和面板门槛模型的实证分析[J]. 经济问题探索,2023,(10):59-72.

[25] 马彤兵,李镜.“双碳”目标下辽宁生态工业园区建设的路径与对策研究[J]. 沈阳工程学院学报(社会科学版) ,2024,20(3):59-64,90.

[26] 韩文龙,张瑞生,赵峰. 新质生产力水平测算与中国经济增长新动能[J]. 数量经济技术经济研究,2024,41(6):5-25.

Cultivating New Quality Productive Forces According to Local Conditions: the Synergistic Path of Regional Economy and Technological Innovation

HUANG Huan1,2, HU Zhibin1, DU Mengqi1

(1.Business School, Chengdu University of Technology, Chengdu, Sichuan 610059, China; 2.Digital Hu Line Research Institute, Chengdu University of Technology, Chengdu, Sichuan 610059, China)

Abstract: Under the background of the new round of scientific and technological revolution, the development paradigm of regional economy is gradually shifting from the traditional model to the innovationdriven model. This paper focuses on the urban areas of leading cities such as Shanghai, Guangzhou, and Shenzhen, examining their active exploration and practical experiences in aspects such as technological innovation, achievement transformation, and modern industrial system construction, in line with the requirements of the Third Plenary Session of the 20th Central Committee of the Communist Party of China to ‘improve the system and mechanism for the development of new productive forces according to local conditions’. It then proposes a series of strategies, tailored to the specific situation of each region, to cultivate new productivity and a synergistic path between the regional economy and science, technology and innovation.

Key words: Regional Economy;Innovation-Driven Model;Technological Innovation;New Quality Productive Forces

编辑:张莉 唐玲娜

新质生产力促进高质量发展

—基于生产力与生产关系作用视角

马文武1,邵芹芹1,邱黎源

(1. 四川大学 马克思主义学院,成都 610207 ;2. 成都银行 锦江支行,成都 610066)

摘 要:新一轮科技革命和产业变革向纵深推进,新质生产力加速涌现。以新质生产力推进高质量发展,需要正确把握生产力与生产关系的矛盾运动,从新质生产力促进生产力水平提升、推动生产关系改革完善两个方面去解析其内在逻辑。一方面,新质生产力以颠覆性创新技术的加入实现技术系统的改造升级,以新要素的加入和要素创新性配置实现要素系统的改造升级,以新技术、新要素的复合型作用培育和发展战略性新兴产业、未来产业,并改造提升传统产业,实现产业系统的改造升级,直接推动生产力水平提升,促进高质量发展。另一方面,生产力决定生产关系,新质生产力是社会化生产力、协同化生产力、市场化和开放化生产力、创新性生产力的综合体现,通过推进所有制、分配制度、社会主义市场经济体制、科技体制的改革完善,建立与新质生产力相适配的新型生产关系,进一步解放生产力,促进高质量发展。

关键词:新质生产力;高质量发展;新型生产关系中图分类号 :F124 文献标志码 :A文章编号:1672-0539(2025)01-004-14引用格式:马文武,邵芹芹,邱黎源.新质生产力促进高质量发展——基于生产力与生产关系作用视角[J]. 成都理工大学学报(社会科学版),2025,33(1):38-51

一、研究背景

习近平总书记强调,“ 发展新质生产力是推动高质量发展的内在要求和重要着力点,必须继续做好创新这篇大文章,推动新质生产力加快发展”[1]。加快发展新质生产力、扎实推进高质量发展是党中央新时期经济工作的重点和主题。新质生产力是一种创新起主导作用,摆脱了传统经济增长方式、生产力发展路径的先进生产力新质态,由技术革命性突破、生产要素创新性配置、产业深度转型升级而催生,以劳动者、劳动资料、劳动对象及其优化组合的跃升为基本内涵,以全要素生产率大幅提升为核心标志。随着科技创新的进步与发展,新质生产力在社会实践中不断形成和壮大,并展现出对高质量发展的强劲驱动力。

新质生产力代表着生产力发展的跃迁方向,它对传统生产力的迭代更新遵循生产力历史演进的基本规律,是在生产力与生产关系的矛盾运动中形成并不断发展的。首先,生产力是促使经济形态更替的关键变量,生产力的发展为人类社会进步提供了根本动力。马克思恩格斯明确指出,生产力是“ 人类全部历史的基础”[2]408-409。在社会形态演进过程中,生产力起着决定性作用,“ 人们所达到的生产力的总和决定着社会状况”[3]160。新质生产力是一种先进的现代化生产力,它深刻改变了传统生产力发展路径及要素配置方式,带来了更高水平的新生产方式及新产业形态,能够以创新驱动、质效并重的协同发展模式为高质量发展提供坚实的生产力基础。其次,生产力并不是一成不变的,马克思强调“ 生产力发展具有一种自我规定的性质,这种性质表现为一种历史必然性,即生产力的发展必然会突破原有的生产关系,产生新的生产关系,推动社会的发展与进步”[4]96。从根本上而言,生产力决定着生产关系,生产力一旦发生变化,就“必然引起他们的生产关系的变化”[3]233。 最后,生产关系也会反作用于生产力,生产关系需要适应生产力的发展,“社会的物质生产力发展到一定阶段,便同它们在其中运动着的现存生产关系或财产关系(这只是生产关系的法律用语)发生矛盾。于是这些关系便由生产力发展的形式变成生产力的桎梏”[5]2-3。新质生产力的发展要求形成一套与之相适应的经济、技术和社会治理体系,这客观上会促进生产关系的改革与完善,进而反过来破除束缚社会生产力进一步发展的体制机制障碍,为高质量发展塑造更多新动能。因此,新质生产力正是在生产力与生产关系的矛盾运动中形成的,并在更高阶段的新质生产力与新生产关系的矛盾运动中不断发展,以此为经济社会的形态更迭、高质量发展提供根本动力。

回顾我国社会经济发展历程,在解放和发展生产力、变革生产关系的实践中,党和国家不断深化对生产力及生产力与生产关系矛盾运动的认识,使社会经济得到空前发展,为新质生产力的形成奠定了坚实基础。新中国成立后,面对一穷二白、百业待兴的发展局面,党和国家致力于发展社会生产力的探索,使国民经济得到恢复和发展。为进一步适应生产力的发展需求,党和国家团结带领人民通过三大改造这一广泛而深刻的社会变革实现了生产关系的根本性重塑,确立了社会主义基本制度,推进了社会主义经济建设,并由此建立起独立的、比较完整的工业体系和国民经济体系,为促进社会生产力发展、提高人民生活水平奠定了物质基础。到了20 世纪70 年代末,面对高度集中的计划经济体制弊端日益显现及其对生产力的束缚,我们又果断调整生产关系,实行改革开放,解放和发展社会生产力。此后,我国以经济体制改革为主线,不断变革生产关系与上层建筑中不适应生产力发展的方面和环节。通过家庭联产承包责任制改革、国有企业改革、收入分配方式改革、资源配置方式改革,实现了对社会主义所有制和收入分配制度的完善,创造性地建立起社会主义市场经济体制,正确处理了市场和政府的关系,极大地激发了社会主体的生产积极性、主动性和创造性,社会经济得到长足发展。进入新时代,生产力发展不平衡不充分成为制约高质量发展的重要因素,全面深化改革以破除阻碍生产力发展的思想观念、体制机制弊端、利益固化藩篱等也就成为推进高质量发展的必然选择。通过进一步完善社会主义市场经济体制、深化国资国企改革、完善现代企业制度等方式不断发挥生产关系对生产力的能动作用,推动经济迈上了新台阶:经济总量稳居世界第二,科技创新能力空前提升,经济发展结构不断优化,发展平衡性、协调性和可持续性明显增强,人民生活持续改善。

可见,新中国成立以来,我国通过正确把握生产力与生产关系的矛盾运动,以发展生产力直接作用于经济系统,以改革和完善生产关系解放生产力间接作用于经济系统,将生产力的直接作用和生产关系的间接作用有机结合,经济发展不断爬坡上坎,取得了巨大成就。

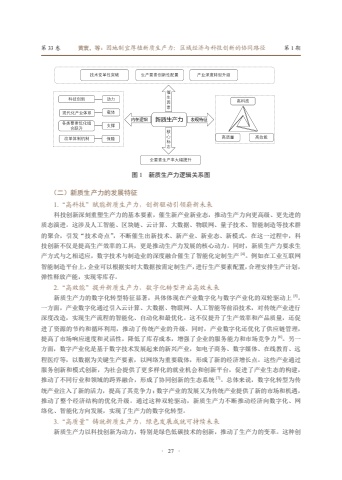

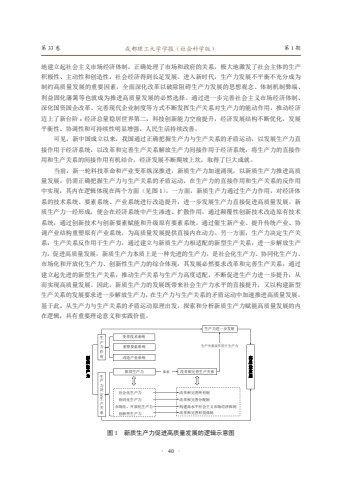

当前,新一轮科技革命和产业变革纵深推进,新质生产力加速涌现,以新质生产力推进高质量发展,仍需正确把握生产力与生产关系的矛盾运动,在生产力的直接作用和生产关系的反作用中实现,其内在逻辑体现在两个方面(见图1)。一方面,新质生产力通过生产力作用,对经济体系的技术系统、要素系统、产业系统进行改造提升,进一步发展生产力直接促进高质量发展。新质生产力一经形成,便会在经济系统中产生渗透、扩散作用,通过颠覆性创新技术改造原有技术系统,通过创新技术与创新要素赋能和升级原有要素系统,通过催生新产业、提升传统产业、协调产业结构重塑原有产业系统,为高质量发展提供直接内在动力。另一方面,生产力决定生产关系,生产关系反作用于生产力,通过建立与新质生产力相适配的新型生产关系,进一步解放生产力,促进高质量发展。新质生产力本质上是一种先进的生产力,是社会化生产力、协同化生产力、市场化和开放化生产力、创新性生产力的综合体现,其发展必然要求改革和完善生产关系,通过建立起先进的新型生产关系,推动生产关系与生产力高度适配,不断促进生产力进一步提升,从而实现高质量发展。因此,新质生产力的发展既带来社会生产力水平的直接提升,又以构建新型生产关系的发展要求进一步解放生产力,在生产力与生产关系的矛盾运动中加速推进高质量发展。基于此,从生产力与生产关系的矛盾运动原理出发,探索和分析新质生产力赋能高质量发展的内在逻辑,具有重要理论意义和实践价值。

二、新质生产力推动生产力水平提升促进高质量发展

生产力是推动社会进步最活跃、最革命的要素,生产力的新质化提升是高质量发展的直接动力。高质量发展以创新为动力、以效率为特征,新质生产力具有高科技、高效能、高质量特征,契合高质量发展的内在要求,能够不断推动社会生产中的技术、要素、产业实现系统性新质化,以技术系统、要素系统、产业系统的重塑更新直接提升全要素生产率,进而促进高质量发展。

(一)新质生产力变革技术系统促进高质量发展

在人类社会发展的不同历史阶段,社会生产力发展所依赖的技术和工具都不尽相同。人类每次重大技术革命都会催生相应的新技术、新要素、新基础设施以及新兴产业的形成发展,由此产生相互关联的通用技术并应用到经济领域,提升经济效率[6]。技术是生产力系统的重要组成部分,技术的进步不仅能够提高生产效率,还可以通过对社会生产过程及生产工具赋能变革生产方式,进一步推动社会生产力发展。新质生产力的形成源于新一轮技术革命,它以科技创新为核心,依托于不断发展的新技术对传统技术进行改造更新,进而带来技术系统的根本变革,为高质量发展提供坚实的技术支撑。

一方面,新质生产力依靠新技术并不断推动新技术发展。新质生产力是数字时代先进生产力的具体表现形式,由技术创新引发,在现代数智技术发展和应用过程中不断形成。新质生产力的发展以其革命性技术为依托,反过来又会进一步促进更多技术创新与发展,大幅提升社会生产效率。第一,新质生产力推进动力技术的创新发展。在生产力系统中,生产工具效率的高低显著影响生产力水平,生产力的发展总是从生产工具的发展变化开始的。马克思就曾指出,“手推磨产生的是封建主的社会,蒸汽磨产生的是工业资本家的社会”[3]222。动力技术是决定生产工具效率的核心因素,动力技术不同,相应的生产工具、生产效率以及生产方式也就不同。从“水推磨”的自然动力生产工具,到以燃料为基础的蒸汽动力生产工具,再到以电力为基础的电气动力生产工具,动力技术的每一次颠覆性创新,都带来了生产工具的革命性改进,促使社会生产力实现质的飞跃。随着数字经济时代的到来,数智技术革命持续推进,使动力具有了数字与智慧特征,实现了动力技术的创新发展,数字化、智能化动力又不断催生出数字化、智能化的生产工具,深刻改变了人类的生产生活模式,为经济发展提供了全新动力。第二,新质生产力带来赋能技术的快速发展。技术的价值在于应用,新质生产力本身就是新技术应用的产物,其快速发展必然会要求进一步强化新技术的应用和渗透。例如,当前数字技术的深入发展,能够提升劳动者、劳动资料、劳动对象的质量并对它们进行重新组合,促使生产方式、组织方式等发生变革,提高生产力水平;绿色技术、能源技术等能够赋能产业发展,推动生产方式绿色化、低碳化、可持续化,实现产业转型升级,并由此催生诸多新业态,提升整个产业的生产率;深海、深地、深空技术的发展,促使劳动范围向更广阔的海洋、深地和宇宙拓展。总之,新质生产力加速了动力技术、赋能技术等新技术的创新发展与应用,为经济系统带来革命性技术增量,为高质量发展提供了巨大的技术加持。

另一方面,新质生产力的发展和应用促进对传统技术的更新。新质生产力是在数字时代新一轮科技革命和产业变革深入推进基础上形成的,内含诸多创新技术,能够通过新技术的应用,改造和替代传统生产过程中的技术体系,直接推动制造工艺、装备技艺、质量管控体系、设备管理等传统技术持续朝着高端、智能、节能、绿色方向发展,实现技术升级,提高企业生产效率。例如,数字孪生技术在制造业中的运用,有效解决了传统工业制造中生产设备损耗大、维护不及时的问题,能够将工业设备的运行状态可视化并实时呈现出来,极大地提高了设备管理效率。此外,新质生产力依托于新技术的应用带来的强大外部效应,可以带动社会整体技术体系的更新与进步。创新性技术具有广泛的空间渗透性和溢出效应,当社会某个生产部门改进了技术并因技术进步创造出了新的经济收益,在市场竞争机制下,会通过以优逐劣作用促使传统技术部门进行技术变革,不断推动技术体系整体的更新优化,由此推动社会整体的技术创新,持续解放和发展生产力,推动高质量发展。

(二)新质生产力重塑要素系统促进高质量发展

马克思在《资本论》中指出,“ 生产力,即生产能力及其要素的发展”[4]1000。生产要素的质量是衡量生产力发展水平的重要尺度。作为生产力系统的首要组成部分,生产力要素始终处于由量变到质变、落后到先进的代级跃升过程中,其具体形态会随着生产力的发展而改变。新质生产力由科技创新推动,是一种呈现出生产要素全新质态的高水平生产力。依托于新技术的应用,新质生产力能够持续推进生产要素系统变革,以全新生产要素的加入、原有生产力要素的质量提升及它们的重新组合等方式不断优化要素结构,提高要素生产效率、配置效率,促使生产力水平得到革命性提升,为高质量发展打造坚实基础。

新质生产力加入了新型生产要素,有助于充分激活要素潜力,提高全要素生产率,进而实现高质量发展。马克思强调,“ 劳动过程的进行所需要的一切物质条件也都算作劳动过程的资料。它们不直接加入劳动过程,但是没有它们,劳动过程就不能进行,或者只能不完全地进行”[7]。进入数字化、信息化时代,新质生产力的突出特征之一就在于以数据、信息等为核心生产要素,通过数据、信息等新型非实体性要素的应用和发展,不断重塑现有生产力要素体系,提升生产效率。新质生产力所依托的大数据、人工智能等新技术被广泛应用于生产过程,创造了全新的数据和信息等新要素。相较于传统生产力要素,数据、信息等非实体性要素具有非竞争性、非排他性、可再生性等突出特征,可缓解传统生产要素供给约束的限制,它们既可以通过自身参与生产过程的形式创造使用价值,又能够与传统生产力要素融合创造出新要素组合,带来生产效率的提升。新质生产力的进一步发展还能够充分激活数据等新型要素的活力,在新技术的加持下实现数据、信息等要素在更大空间、更广范围内的流动,使社会生产过程所创造的海量数据、信息得以被有效收集、整合、利用,从而更好地发挥出要素价值,推动经济发展。

新质生产力改造传统生产力要素,提升了生产效率。传统生产力要素系统一般由劳动者、劳动资料、劳动对象构成,新质生产力的发展不仅以新型生产要素的加入促进要素系统变革,还通过数字技术赋能提升原有生产力要素的质量和水平,以要素全新质态和组合的方式推动要素系统优化升级,实现生产力质的突破,为高质量发展塑造强势动能。具体而言,新质生产力作为数字时代的新质态生产力,以其全新的生产力要素和组合形式,瓦解传统生产力要素系统,带来要素生产力和要素系统生产力的质变。首先,在新质生产力系统中,新型劳动者拥有新质科学素养和劳动技能,能够掌握并利用现代信息技术、高端装备、前沿知识进行生产,这会在旧生产系统中引发“ 干中学” 效应和模仿效应,通过其强正外部性作用实现传统生产力系统中劳动者质量的提升。其次,新质生产力的发展使更加趋于高端化、智能化、便捷化、精细化的生产工具、生产设备得到运用,对传统生产工具产生迭代效应,促进劳动资料新质化,能进一步解决旧生产系统中的低效率、高耗能问题。最后,新质生产力能不断拓展劳动对象的范围边界,如新的生产工具和技术让生产活动范围从陆地走向深海、从地表走向地下、从地球走向太空等,而数字技术更是再造一个空间,使人类活动从三维物理空间走向多维数字空间,人类认识世界、改造世界的范围得到快速拓展,生产力水平不断升级。

(三)新质生产力改造产业系统促进高质量发展

产业与生产力发展是有机联系的。产业是生产力的重要载体,产业的发展和迭代升级会不断促进生产力的解放和发展,而生产力的发展反过来也会促进产业体系的完善。因此,新质生产力的形成过程就是对产业体系进行重塑调整的过程。新质生产力由重大科技创新突破驱动,具有强创新性、高技术含量等突出特质。具体到产业层面,可以通过培育和壮大战略性新兴产业和未来产业、重塑传统产业、引导生产要素聚集并以新要素替代传统要素等方式变革产业系统,推动产业结构高端化、生产过程智能化绿色化、产业布局协调化,助力构建现代化产业体系,夯实高质量发展的产业基础。

第一,新质生产力加速新产业产生及成长促进高质量发展。产业是生产力发展的载体和具体表现形式,先进生产力的产生和发展又会催生新产业并促进其成长。由此,新质生产力的形成发展必然会促进新产业的诞生和发展,特别是战略性新兴产业和未来产业的培育和壮大。其一,新质生产力满足战略性新兴产业发展要求。战略性新兴产业以重大技术突破和重大发展需求为基础,是知识技术密集度高、发展潜力大、资源消耗少,能够引领带动经济社会全局和长远发展的产业[8]。在新质生产力的人才、技术、要素的推动下,新一代信息技术、新能源、新材料、高端装备、绿色环保等领域的战略性新兴产业得以加速形成,成为高质量发展的引擎。其二,新质生产力契合未来产业发展需求。未来产业是受前沿技术推动、以满足经济社会不断升级需求为目标的产业,它代表着科技和产业的长期发展方向。新质生产力内含高创新性技术,能够不断引领关键技术、核心技术实现创新性、颠覆性突破,为诸如元宇宙、量子信息、生成式人工智能、生物制造等领域的未来产业发展奠定坚实的技术基础,打造未来产业领域的领先优势。总之,新质生产力能够不断实现重大科技创新突破,加速战略性新兴产业和未来产业的形成与发展,并利用新产业的高附加值、高渗透性和强牵引效应提升产业效益,打造新产业集群,形成新产业领域的竞争优势。

第二,新质生产力推动传统产业改造促进高质量发展。新质生产力以新动力、新要素、新技术等的综合性作用对传统产业进行全面改造和升级,带来产业效率提升。其一,新质生产力实现对传统产业生产方式的改造。新质生产力通过信息化、人工智能等先进生产工具的应用和对传统产业劳动力的替换,实现劳动密集型产业向技术、知识密集型产业转型;数智技术与传统产业的生产、制造、销售等环节融合,实现产、供、销等流程自动化、智能化。比如,随着工业互联网平台的发展,“智慧工厂” “无人车间”等生产模式兴起,推进传统制造业向智能化、自动化生产转型,使得生产效率、安全性能和产品质量得到全面提升。其二,新质生产力实现对传统产业组织方式的改造。新质生产力带来企业管理、运行等的变革和调整,推动传统产业组织方式效率提升。

该页无缩略图

该页无缩略图