具体表现在通过数字化管理、信息化传递、智能化操作,不断优化企业管理运行决策流程,强化企业间行动的协调性,充分发挥核心主导产业的引领作用,促进产业交叉融合、分工合作,优化升级产业链、供应链,实现个性化定制化生产等,从而提高企业运行效率。其三,新质生产力实现对传统产业价值文化的改造。新质生产力强调创新、突出科技、讲究协作、重视绿色,对传统产业旧的价值文化是一种洗礼,引导传统产业自觉向创新要活力、向科技要质量、向协作要效益、向绿色要动力,推动传统产业不断走上新质生产力改造的道路。

第三,新质生产力引导生产要素合理流动,并以先进要素的互补、替代效应促进产业协调布局,优化产业结构,增强经济发展的协调性和平衡性。一方面,发展新质生产力能为落后地区提供新的机遇,助力区域间产业协同发展。新质生产力以数据、信息、虚拟空间等新型要素加入生产作为重要特征,能够打破时空限制,促进各种要素在区域间自由流动,有效突破地区因土地、劳动力、地理区位等传统要素先天禀赋不足对产业发展造成的限制,缩小区域间产业发展的差距。同时,新质生产力的发展促进了大数据、互联网等数字技术的普遍应用,有助于实现区域间的互联互通,为落后地区引进先进技术和人才、增强区域间的产业协同搭建了新渠道、新平台,不断推动区域间产业布局形成相互促进、相互依赖的整体,提高区域经济整体发展效能。另一方面,新质生产力的流动会带动技术、数据、管理等创新要素的流动、应用和聚集,通过引导新质生产力的合理布局能够实现产业之间的协调发展。新质生产力具有强赋能性和高渗透性,依托于新技术、新要素向传统产业的合理流动、高效聚集,能够不断赋能制造业、农业等传统产业转型升级,提高其生产效率和效益。总之,新质生产力通过生产力流动与合理布局,促进区域产业结构协调优化,同时通过持续性的“ 出新” 与“ 改旧” 相互交织,推进新兴产业与传统产业协调发展,由此助推产业系统结构优化。

综上可知,新质生产力能够通过对技术系统、要素系统、产业系统的优化升级推动经济发展走向生产要素投入少、资源配置效率高、资源环境成本低、经济社会效益好的高质量发展路径。

三、新质生产力推动生产关系改革完善促进高质量发展

马克思强调,“ 随着新的生产力的获得,人们便改变自己的生产方式,而随着生产方式的改变,他们便改变所有不过是这一特定生产方式的必然关系的经济关系”[2]410,深刻彰显了生产力对生产关系的决定性作用。新质生产力的不断发展,必然会要求建立起新型生产关系与之相适应。新质生产力促进生产关系完善的作用逻辑体现在四个方面:其一,新质生产力是社会化生产力,其发展要求不断调整和完善所有制,建立起适应高质量发展的所有制;其二,新质生产力是协同化生产力,为了实现更好的协同,要求分配更加公平;其三,新质生产力是市场化、开放化生产力,要求构建高水平的社会主义市场经济体制与之相适应;其四,新质生产力是创新性生产力,以颠覆性创新技术为依托,需要不断推进科技体制改革带来持续科技创新。通过不断推动上述生产关系的改革和完善,建立起新型生产关系并使其高度适应新质生产力的发展需求,在生产力与生产关系的矛盾运动中进一步解放和发展社会生产力,进而实现高质量发展。

(一)新质生产力推进所有制改革和完善促进高质量发展

新质生产力是社会化生产力,要求生产资料的占有更加社会化。马克思指出,对于任意生产方式而言,它“ 不是绝对的生产方式,而只是一种历史的、和物质生产条件的某个有限的发展时期相适应的生产方式”[4]288-289。随着现代数字信息技术的迅猛发展,互联互通与分工协作进一步加速演进,社会化大生产不断扩张。新质生产力的出现和发展推动生产进一步社会化,使得社会化大生产达到了前所未有的规模和深度。可以说,新质生产力就是一种新的社会化生产力,它促使社会分工合作不断深化、生产规模不断扩大、市场空间不断拓展,重构了社会物质生产方式。社会化大生产要求生产资料的占有更加社会化。在资本主义社会,私有制是造成社会经济危机、剥削、贫富分化的根本所在,生产资料私人占有无法满足社会化大生产的需要。马克思指出,“一旦资本主义生产方式站稳脚跟,劳动的进一步社会化,土地和其他生产资料的进一步转化为社会地使用的即公共的生产资料,从而对私有者的进一步剥夺,就会采取新的形式”“生产资料的集中和劳动的社会化,达到了同它们的资本主义外壳不能相容的地步”[5]299。由此可见,社会化大生产发展程度越高,就越要求生产资料被社会使用[10]。从生产资料的占有形式来看,生产资料社会占有主要表现为生产资料公有制,在私有制条件下则要求私人占有更加平等、分散,以最大限度满足社会化需要。

新质生产力的社会化大生产特性,内在要求不断调整和完善社会主义所有制关系,建立起更加高效的所有制关系,因此需要坚持和完善公有制为主体、多种所有制共同发展的所有制制度,进一步解放生产力,为高质量发展释放动能。其内在逻辑主要体现在以下两个方面:

一方面,坚持以公有制为主体,探索公有制的多种实现形式,不断发展壮大公有制经济。马克思认为,“ 在一切社会形式中都有一种一定的生产决定其他一切生产的地位和影响,因而它的关系也决定其他一切关系的地位和影响”[5]707。在公有制为主体、多种所有制经济共同发展的所有制中,以国有经济、集体经济为代表的公有制经济,决定着我国社会主义的性质和发展方向。国有经济以保障国家战略、提供公共产品、满足社会需求为基本价值遵循,在国家重大战略和地方经济发展规划指引下,能够不断推动重要资源在区域、产业之间整合重组,减少资源浪费及产品无效重复供给,促进资源配置效率最大化,从而更好地解决发展不平衡不充分问题。同时,国有经济在推动基础创新、塑造科技竞争优势方面也发挥着重要作用,其以国家重大战略需求为导向,瞄准世界科技前沿,布局前瞻性产业和未来产业,推动重大基础理论创新并助力创新成果转化为新技术、新产业,形成竞争新优势,为高质量发展提供强大的创新引擎。因此,必须坚定不移地支持国有资本和国有企业做强做优做大,建立中国特色现代企业制度,增强国有经济的竞争力、创新力、控制力、影响力和抗风险能力;必须坚定不移地大力发展新型农村集体经济,推进农村集体产权制度改革,夯实农村发展基础。

另一方面,必须坚持毫不动摇地鼓励、支持、引导非公有制经济的发展,使其朝着符合社会化大生产要求的方向前进。非公有制经济也是社会主义市场经济的重要组成部分。民营企业种类多、涉及领域广,能够充分适应经济发展需要,为社会提供了大量的就业机会。特别是在互联网技术普遍兴起的数字时代,部分民营企业依托于数字技术所提供的新岗位、新职业,为劳动者提供了更为灵活、更多选择的就业方向,有助于全面激活经济动力和创造力,实现社会财富的快速积累,推动生产力快速发展。因此,要优化营商环境,助推民营经济规范有序、健康持续发展;加强对资本的有效监管,坚决防止资本无序扩张、过度集中,坚决反对垄断和不正当竞争行为;

发挥资本作为生产要素的积极作用,有效控制其消极作用。

新质生产力推进社会主义分配制度改革和完善促进高质

新质生产力是协同化的生产力,分工与协作是促进社会生产力发展不可或缺的因素。马克思指出,所谓的协作就是“ 许多人在同一生产过程中,或在不同的但互相联系的生产过程中,有计划地一起协同劳动”[5]207。在协同劳动过程中,各劳动主体、生产部门相互关联、紧密结合,带来了更高水平的社会生产力。随着知识经济和全球化的深入发展,协同劳动的范围和规模不断扩张,协作进一步强化。在此基础上,传统的线性生产模式已经转变为多主体、开放性的协同创新模式,社会创新能力得以不断提升。在这种社会化大生产和持续创新的推动下,新质生产力形成并不断发展。新质生产力要求实现生产要素之间更高水平的协同匹配,因为在生产力要素系统中,任何生产要素都不是独自存在和独立发挥作用的,单个生产要素只有在与其他生产要素相互配合、协同联动的过程中才能创造价值。新质生产力不仅要求不同生产要素有机融合,充分发挥各类新型要素的潜力以实现生产效率最大化,还要求能够促进不同生产主体、部门、产业之间的跨界融合、协同发展,提升资源配置效率。可以说,新质生产力表现出了高度的协同化特征,深刻揭示了当代先进生产力发展的新趋势,是一种典型的协同化生产力。

协同化生产力要求以更合理的分配制度来确保社会主体获得更为公平的分配结果。协同化生产力是社会各主体协作参与经济系统带来效率提升的结果,各主体协作参与生产的目的在于获得经济利益,而在市场化条件下,各社会主体能积极协作的动力主要来源于协调的经济利益分配格局。如果分配制度不合理导致经济利益分配不公,就不能形成协调的利益分配格局,部分主体应得利益就得不到保障,就会影响协作参与的积极性,进而影响协同生产力的发挥。进一步提高社会协同生产效率,必须以良好的分配制度创造更公平合理的收入分配环境,让各种创新主体、要素主体、生产主体、产业主体获得相对合理的利益报酬,才能更好地激励劳动、资本、土地、知识、技术、管理、数据等要素主体协同参与生产,以不断提高整个社会的科技创新效率、要素配置效率及产业发展效率,加快形成和发展新质生产力。

坚持和完善社会主义分配制度,建立更公平有效的分配关系,既是发展新质生产力的内在要求,又能够显著提升社会经济发展水平,为实现高质量发展提供重要支撑。分配决定于生产,同时也能反作用于生产。高质量发展要求在经济发展、效率提升的基础上实现发展成果由社会成员共享。按劳分配为主体、多种分配方式并存的分配制度既能够保障发展效率,又注重发展的公平性,在效率与公平的统一中不断实现高质量发展。一方面,按劳分配为主体突出劳动是创造财富的主要源泉,宣扬勤劳致富、多劳多得的发展理念,承认复杂劳动效率优势,允许存在因劳动效率差异而产生的合理的物质利益差异和收入差距,从而不断激发劳动者协同参与生产的积极性。另一方面,多种分配方式并存的分配制度,允许和鼓励劳动、资本、土地、知识、技术、管理、数据等生产要素由市场评价贡献,按贡献决定报酬,激发多种新型生产要素主体协同参与生产的自觉性,为高质量发展增强要素协同合力。

(三)新质生产力推进社会主义市场经济体制改革和完善促进高质量发展

新质生产力是市场化生产力。在市场经济中,市场通过效率作用优先配置资源,通过“ 优胜劣汰” 促进创新,是推进生产力迭代升级的重要机制,与新质生产力的形成和发展有着紧密联系。可以说,新质生产力就是市场化生产力,这源于其在市场机制中孕育成长并不断发挥作用。一方面,新质生产力所依赖的新技术在市场机制中产生、发展。市场通过资源配置机制和竞争机制为市场主体提供创新的动力和所需资源,并促进市场分工进一步精细化、专业化,提高了市场主体的创新意识和创新能力,从而不断实现技术更新、生产方式变革,奠定了新质生产力的技术基础。另一方面,新质生产力系统中的生产力三要素也是在市场创新过程中不断实现新质化的。市场强调竞争,遵循效率优先,不断以技术革新驱动劳动者提高劳动技能、升级改造劳动资料、拓展劳动对象的内容和范围,从而实现生产力系统的整体新质化。因此,新质生产力以市场为依托,是在市场中产生的市场化生产力。

新质生产力也是开放的生产力。从生产力发展的历史进程来看,开放是与生产力发展、社会分工深化紧密联系的。一方面,生产力的发展带来了广泛的社会分工,促使社会交往日益扩大,催生了世界市场。马克思强调,生产力的发展及由此产生的分工和交往的扩大促使世界历史出现,“ 各民族之间的相互关系取决于每一个民族的生产力、分工和内部交往的发展程度”[3]147,“ 各个相互影响的活动范围在这个发展进程中越是扩大,各民族的原始封闭状态由于日益完善的生产方式、交往以及因交往而自然形成的不同民族之间的分工消灭得越是彻底,历史也就越是成为世界历史”[3]168。不同国家、民族在生产力发展和普遍交往的基础上,脱离了原来彼此孤立、分散的状态,走向相互联系、相互影响的发展进程,促使世界格局日益呈现出开放、联动的发展态势。另一方面,对外开放、扩大交往又能够依托于世界市场、世界历史的深化进一步解放和发展社会生产力,从而催生先进的生产力形态。开放能够促进生产力与生产关系的发展,马克思指出,资产阶级“ 由于开拓了世界市场,使一切国家的生产和消费都成为世界性的了…… 旧的、靠本国产品来满足的需要,被新的、要靠极其遥远的国家和地带的产品来满足的需要所代替了”[3]404,它“ 所创造的生产力,比过去一切世代创造的全部生产力还要多,还要大”[3]405。在开放与交往扩大的过程中,生产社会化、市场化进一步增强,生产主体的协作范围和深度也随之拓展。在数字科技的推动下,传统的生产空间从实体空间延伸至虚拟空间,社会生产在实体空间与虚拟空间的交互中突破地域限制,释放出了更大的生产力。从这个意义上来说,开放能够促进生产力发展,尤其在全球化的新时代背景下,开放生产力已经成为新质生产力的重要表现形式之一。

新质生产力的上述特质决定了其运行需要依赖于社会主义市场经济体制,需要不断调整和完善社会主义市场经济体制,构建更有活力、更加开放的高水平市场经济体制。新质生产力在市场中产生并基于市场机制原则确定其作用、领域、范围和边界,需要不断完善市场规则、扩大市场范围、优化营商环境,在尊重市场对资源配置起决定性作用的基础上,以政府宏观调控、政策引导解决市场失灵,促进新质生产力加快形成和发展。为此,要不断推进要素市场化改革,协调好政府与市场的关系,提升对外开放的层次和水平,从而构建起高水平社会主义市场经济体制,客观上为高质量发展释放体制活力。

首先,新质生产力对新要素的培育和成长提出了更高的要求,需要不断推进要素市场化改革。新质生产力意味着更高素质的创新主体、更有效率的生产资料、更加先进的生产工具,这些新型要素都是在市场中不断成长和壮大的。为了发展与运用这些新型要素,对内需要不断完善产权保护制度、市场准入规则、要素市场化流动机制等,促进要素、产品等向新质生产力领域聚集,建立全国统一大市场以充分发挥市场的规模效应和聚集效应,促进经济发展;对外要不断扩大商品、要素、服务等市场的开放程度,大幅放宽市场准入,完善产权保护,依托于我国超大规模市场优势吸引全球资源要素,引导更多先进技术、知识、管理等优质外资流入国内市场,以国内国际两个市场两种资源的联动促进市场充分竞争,共享超大规模市场红利,从而释放经济活力,促进生产力发展。

其次,新质生产力以科技创新为驱动,强调要充分发挥市场在资源配置中的决定性作用和更好地发挥政府作用,建立起高质量营商环境和高效协同的宏观调控体系。企业是创新的主体,发展新质生产力需要市场充分竞争以激发企业家创新精神,使企业创造出更多创新成果,为新质生产力提供创新支撑。同时,由于市场失灵现象的存在,单纯依靠市场力量发展新质生产力可能会造成资源浪费、滋生垄断、拉大发展差距等,制约高质量发展。因此,需要健全以国家发展规划为战略导向,以财政、货币、投资等手段协同并进的宏观调控体系,推进更高标准的市场体系建设,打通生产、分配、流通和消费等国内大循环各个环节的堵点、卡点,为新质生产力的发展塑造公平、高效的营商环境。由此,在市场和政府的良性互动中加快发展新质生产力,为高质量发展提供充足动能。

最后,发展新质生产力要扩大对外开放的范围和层次,构建起高水平对外开放格局。新质生产力是开放化生产力,其持续推进必然会促进更大范围、更广领域、更多主体的社会化、协作化生产。这就要求建立起高水平对外开放格局,拓展新质生产力的发展空间,打造经济竞争新优势。一方面,要加强制度建设,健全知识产权保护、投资保护、信息报告、市场监管等体制机制,构建起与国际通行规则相衔接的市场运作和监管体系,以此营造法治化、国际化、具有竞争优势的营商环境,促进贸易投资自由化、便利化。另一方面,要加强国际合作,深度参与国际协作与分工。明确各国在生产、交易过程中的平等地位,充分保障其公平使用各种生产要素、获取产品和服务的权利,在平等互利的原则下强化各国之间的人才互动和生产协作,为新质生产力的发展提供良好的国际环境。

整体而言,高水平的社会主义市场经济体制能够把政府与市场、国内市场与国际市场有机统一起来,通过市场机制有效、政府宏观调控有度、社会再生产循环畅通的协同体系,为高质量发展提供体制活力。

(四)新质生产力推进科技体制改革和完善促进高质量发展

新质生产力以科技革命性突破创新为主要驱动。科技是生产力的重要组成部分,“ 科技创新能够催生新产业、新模式、新动能,是发展新质生产力的核心要素”[1],新质生产力的形成与发展正是科技创新的历史必然结果。当前,新一轮科技革命和产业变革纵深推进,新质生产力不断涌现,为推进高质量发展提供了重大机遇,同时也对科技体制的改革与完善提出了更高要求。传统生产力的发展主要依靠渐进型增量式的技术创新,而新质生产力的形成则源于基础科学研究及原创性、关键性技术的颠覆性突破,对科技创新的需求高。新质生产力的发展壮大需要不断进行科技创新,提高科技创新的规模、速度、数量与质量,在弥补科技短板的同时加大对关键性、颠覆性技术的支持,创造出更多科技创新成果以适应新质生产力的发展需求。

新质生产力的科技创新性特征,要求不断深化科技体制改革、破除创新体制机制障碍,构建起与之相适应的科技体制。通过建立新型科技体制,持续推动社会在科技创新和科技成果转化上同时发力,迸发高质量发展的创新动力。

一方面,要在科技创新上持续发力,形成大量科技创新成果,为新质生产力的形成注入基础性动能。一是要坚持和完善国家科技战略规划,打造国家科技先导能力,为科技创新、新质生产力发展提供战略引领和制度支撑。国家通过制度工具统筹创新组织、创新主体、创新资源等布局战略力量,引导先进技术、科技资源向关键领域和短板领域聚集,强化人才、知识、技术、管理等创新要素的优化配置,提高科技创新资源的利用效率。二是要建立完善的政策引导、激励和保护机制,不断强化企业在科技创新中的主体地位,充分激发企业家创新精神以增强市场创新意识和创新能力。加大政策支持力度,落实支持科技创新的优惠政策,完善颠覆性和非共识性研究的遴选机制,构建金融支持科技创新多层次体系,不断引导企业聚焦科技创新重点领域、关键核心技术领域布局科技人才、技术和资金,从而加速重大创新成果产出,为新质生产力提供前沿科技要素。

另一方面,要在科技成果的应用和转化上持续发力,强化科技创新成果与现实生产力的相互作用,以推进科技创新、产业创新的科学布局与合理应用,增强新质生产力发展动能。其一,规范科技创新成果应用转化机制的改革方向,坚持在科技伦理与科技创新的良性互动中推动科技成果健康应用和落地。新质生产力源自科技,其发展必然会进一步推动科技创新,在驱动诸如人工智能、类脑技术、生物基因等高科技产业加速涌现创新成果的同时,也带来了相应的科技伦理风险。需要加强对科技创新活动和成果应用的规范引导,以先进生产力的本质属性引领科技创新成果应用于创造社会财富、增进民生福祉、促进人与自然和谐共生等领域,实现科技向善、科技为民。其二,要不断健全和完善科研管理、知识产权保护等体制机制,提高科技创新成果的转化效率,以促进更多创新成果转化为新质生产力。要完善人才管理和评价机制,激发人才创新的积极性,加强知识产权立法保护,完善知识产权转化机制,强化企业、科研机构、高校之间的联结合作机制,提高科技创新成果评估、交易、转化、应用等环节的透明性和便捷性,推进产学研深度融合,促进科技创新成果转化的市场化、商业化和规范化。

新质生产力的形成与发展,内在要求不断推动科技体制的改革与完善,促进创新驱动发展,为高质量发展提供了前提和保障。一方面,完善的科技体制能够充分促进科技创新,为高质量发展塑造关键动能。创新是第一动力,科技创新能不断赋能社会生产,促进经济发展模式转变、经济增长动能转换、产业结构优化升级、生产效率大幅提升,从而提高社会经济发展效率和质量。另一方面,科技创新能够催生新工具、新产品,更好地满足社会需求,增进人民福祉,全面提升社会经济发展效益。特别是新兴技术能够以创新方式和手段满足人类传统的物质生活需要,并创造出在传统生产力条件下人类难以企及的新需要,显著提升人民生活水平、促进人的发展进步[11]。例如,科技创新发展提供了许多进行生态环境治理和资源开发、实现绿色发展的技术和工具,能够显著节约资源、减少环境污染,创造良好的生活环境,提供优质生态产品,不断增强人民的幸福感和获得感,助力高质量发展。

四、结语

新质生产力在推动技术创新、整合资源要素、优化资源配置、促进产业升级、培育经济增长新动能等方面发挥着重要作用,为高质量发展提供了强大引擎。当前,新一轮科技革命和产业变革相互激荡,新质生产力加速涌现。新质生产力赋能高质量发展的关键在于运用新技术、新要素、新产业激活经济发展潜能,从而直接推动生产力发展,并引导生产关系不断改革和完善,通过生产力提高和生产关系调整的矛盾运动推动高质量发展。同时要看到,加快形成新质生产力并将其转化为高质量发展动力仍面临着发展协调性有待提高、市场经济体制不够完善、核心科技创新动能不足、高素质新质人才缺口大等现实难题。需要不断通过协同资源配置、强化协调发展、处理好政府与市场的关系、扩大对外开放、加快科技创新等措施培育和壮大新质生产力,以创新驱动、改革赋能、治理增效在深化改革和扩大开放的互动中促进新质生产力发展,为高质量发展全面赋能。

参考文献:

[1] 习近平在中共中央政治局第十一次集体学习时强调 加快发展新质生产力扎实推进高质量发展[N]. 人民日报,2024-02-02(01).

[2] 马克思,恩格斯. 马克思恩格斯选集(第4 卷)[M]. 北京:人民出版社,2012 :408-410.

[3] 马克思,恩格斯. 马克思恩格斯选集(第1 卷)[M]. 北京:人民出版社,2012 :147-168,222-233,404-405.

[4] 马克思. 资本论(第3 卷)[M]. 北京:人民出版社,2004 :96,288-289,1000.

[5] 马克思,恩格斯. 马克思恩格斯选集(第2 卷)[M]. 北京:人民出版社,2012 :2-3,207,299,707.

[6] 王姝楠,陈江生. 数字经济的技术— 经济范式[J]. 上海经济研究,2019,(12):80-94.

[7] 马克思. 资本论(第1 卷)[M]. 北京:人民出版社, 2004:211 .

[8] 李晓华. 新质生产力的主要特征与形成机制[J]. 人民论坛,2023,(21):15-17.

[9] 李晓华,王怡帆. 未来产业的演化机制与产业政策选择[J]. 改革,2021,(2):54-68.

[10] 白雪秋,余志利. 对资本主义私有制的批判和未来社会公有制的构想—— 研究《资本论》所有制理论[J]. 经济纵横,2019,(4):2,19-27.

[11] 张俊山. 对经济高质量发展的马克思主义政治经济学解析[J]. 经济纵横,2019,(1):36-44.

New Quality Productivity Promotes High-Quality Development: the Perspective of the Role of Productivity and Production Relations

MA Wenwu, SHAO Qinqin, QIU Liyuan (1.School of Marxism, Sichuan University, Chengdu, Sichuan 610207, China; 2. Bank of Chengdu, Jinjiang Branch, Chengdu, Sichuan 610066, China)

Abstract: A new round of scientific and technological revolution and industrial transformation is advancing in depth, and new quality productivity is emerging at an accelerated pace. To promote high-quality development with new quality productivity, it is necessary to properly understand the contradictory movement of productivity and production relations, and to analyze the internal logic of new quality productivity from the perspective of enhancing the level of productivity and promoting the reform and improvement of production relations. On the one hand, the new quality productivity realizes the transformation of technological systems with the addition of disruptive and innovative technologies, achieves the upgrading of the factor system with the incorporation of new factors and innovative allocation of factors, as well as cultivates and develops the strategic emerging industries and future industries with the compounding effect of new technologies and new factors. In addition, it upgrades the traditional industries and achieves the transformation and upgrading of the industrial system, which directly pushes forward the upgrading of the productivity level, and promotes the high-quality development. On the other hand, productivity determines production relations. The new quality productivity is a synthesis of socialized, synergistic, market-oriented, open and innovative productive forces. By promoting reforms of the ownership system, the distribution system, the socialist market economic system, and the scientific and technological system, and thereby establishing new production relations compatible with the new quality productivity, it will help to further liberate the productivity and promote high-quality development.

Key words: New Quality Productivity; High-quality Development; New Production Relations

编辑:唐玲娜

习近平全球生态共赢观的生成逻辑、理论内涵及价值意蕴

张豪永1,李铁英

(1. 吉林大学 马克思主义学院,长春 130000 ;2. 东北林业大学 马克思主义学院,哈尔滨 150040)

摘 要:习近平总书记高度重视全球生态文明建设,多次发表重要讲话,形成了系统的全球生态共赢观。就生成而言,习近平全球生态共赢观在继承和发展马克思恩格斯共同体理论、传承和转化中华传统和合文化、反思和超越西方生态文明治理理论、观照和回应全球生态治理的现实诉求中不断完善。从内涵上看,习近平全球生态共赢观以构建人类命运共同体为理念基础,以坚持共同但有区别的责任为重要原则,以共建清洁美丽世界为目标导向,以共同打造绿色“一带一路”为基本方略。从价值意蕴上看,习近平全球生态共赢观具有理论价值、实践价值和世界价值,赋予了习近平生态文明思想世界意涵,贡献了化解全球生态危机的中国方案,开创了全球生态文明建设的全新格局,成为了解决全球生态问题的行动指南。

关键词:习近平全球生态共赢观;人类命运共同体;全球生态文明建设中图分类号 :D820 文献标志码 :A文章编号:1672-0539(2025)01-005-09引用格式:张豪永,李铁英.习近平全球生态共赢观的生成逻辑、理论内涵及价值意蕴[J]. 成都理工大学学报(社会科学版),2025,33(1):52-60.

2022 年1 月,习近平总书记提出:“要秉持人类命运共同体理念……推动构建公平合理、合作共赢的全球气候治理体系。”[1]374党的十八大以来,中国十分注重生态文明建设,也积极参与全球生态文明建设的各项相关事务,努力引领生态领域的国际合作。全球生态文明建设不能仅靠一国之努力,世界各国应该携手共进,共谋全球生态文明建设。习近平全球生态共赢观作为习近平生态文明思想的重要组成部分,植根中国、放眼世界,突出合作与共赢,强调自然与生态,融合理论与实践,立足和平与发展的时代主题,展现了全球共赢的国际视野,成为一项重要的研究课题。

、由何而来:习近平全球生态共赢观的生成逻辑

习近平全球生态共赢观统筹了国内和国际“两个大局”,是历史逻辑和现实逻辑的统一,是在继承马克思恩格斯共同体理论、汲取中华传统和合文化、超越西方生态文明治理理论和回应全球生态治理诉求基础上的生态文明理论最新成果。

(一)继承和发展马克思恩格斯共同体理论

马克思恩格斯共同体理论阐述了个体和共同体之间相互影响、相互制约的关系。一方面,习近平全球生态共赢观关于人在共同体中存在的思想是从马克思恩格斯共同体理论演变而来的。马克思在《评一个普鲁士人的〈普鲁士国王和社会改革〉》中提出“真正的共同体”,“因为它从单个现实的个人的观点出发;是因为那个脱离了个人就引起个人反抗的共同体,是人的真正的共同体,是人的本质”[2]。这表明个体与共同体之间具有密不可分的关系,个体不能脱离共同体而存在。马克思在《关于费尔巴哈的提纲》中还提到:“费尔巴哈没有看到‘宗教感情’本身是社会的产物,而他所分析的抽象的个人,实际上是属于一定的社会形式的。”[3]139这说明人和社会是共生共存、互相依赖的关系,人类不能独立于社会之外,社会由人类之间的相互关系构成。习近平全球生态共赢观正是基于这种个体与共同体之间的关系,强调世界各国在全球生态文明建设中并不是独立存在的,而是遵循客观规律、携手共进的共同体。世界各国只有形成有效合作关系,才能共同推动全球生态文明建设,共同构建人类命运共同体。

另一方面,习近平全球生态共赢观关于人在共同体中发展的思想继承了马克思恩格斯共同体理论。马克思和恩格斯在《德意志意识形态》中指出,“只有在共同体中,个人才能获得全面发展其才能的手段,也就是说,只有在共同体中才可能有个人自由”[3]199。这表明个体只有在共同体中才能实现全面的发展,是对个体和共同体关系的深刻认识。马克思恩格斯在《共产党宣言》中还提到:“代替那存在着阶级和阶级对立的资产阶级旧社会的,将是这样一个联合体。在那里,每个人的自由发展是一切人的自由发展的条件。”[4]指明了共同体中的个体想要自由和发展,就需要承担共同体的责任。习近平全球生态共赢观把全球视为一个共同体,承认每个国家在共同体中独立存在,也强调各国只有承担起当前全球生态问题的责任,才能实现共同发展。如今,全球生态问题不仅在于人类未能处理好与自然之间的复杂关系,还在于部分国家并未承担足够的生态责任。部分国家在全球生态文明建设中少作为或不作为,在处理生态问题时只考虑利益而忽视责任。对此,习近平总书记认为,“国家之间有分歧是正常的,应该通过对话协商妥善化解”[5]713。由此可见,习近平全球生态共赢观提倡共同应对全球生态危机,以互相尊重、注重合作、追求共同利益的方式形成各国之间政治上主权平等,经济上包容互惠,生态上平等互利、合作共赢的命运共同体,以平衡各国存在的特殊生态利益,谋求全球共同生态利益,助推全球生态环境良性发展。

(二)传承和转化中华传统和合文化

和合文化内涵丰富,是中华民族所孕育的、特有的优秀传统文化。一方面,和合文化阐述了我们的祖先在处理人与自然关系时,遵从“道法自然”“和合相长”的原则,将其引用至处理各国之间的关系时演化为亲和仁者、与邻为善,即与邻国和睦相处、与志同道合的国家友好往来。在中国传统文化中,关于和合文化所提倡的人与自然和谐共生关系的记载不胜枚举。如《庄子·齐物论》中的“天地与我并生,而万物与我为一”[6],《国语·郑语》中的“夫和实生物,同则不继。……若以同裨同,尽乃弃矣”[7]等。中华传统和合文化中,蕴藏着人与自然和谐共生、个体与群体存在差异性、各国之间友好共处等内容。

另一方面,习近平总书记十分重视传承和发展中华优秀传统文化。习近平同志在浙江任职期间,深刻反思和论述了和合文化,认为“和”是和谐、和平、中和等,而“合”是汇合、融合、联合等。“‘和合’…这种贵和尚中、善解能容、厚德载物、和而不同的宽容品格,是我们民族所追求的一种文化理念。”[8]习近平全球生态共赢观以中华优秀传统和合文化为文化基因,号召世界各国以和合思想共同应对生态问题,放弃“零和博弈”的错误观念,以“一个地球家园”为基本框架,以全人类的可持续发展为目标追求。习近平全球生态共赢观传承和转化了中华传统和合文化的精髓,在突破全球生态文明建设历史局限的同时,折射出中华文化特有的魅力与世界性特征,为全球生态文明建设提供了一系列新思想、新策略和新理念。

(三)反思和超越西方生态文明治理理论

在世界范围内,西方国家存在着两种生态文明治理理论:一是以“深绿”思潮为核心的生态主义;二是以“浅绿”为核心、人类为中心的生态主义价值观。这两种生态文明治理理论的最大缺点在于,它们探讨生态环境治理却忽略了“生态正义”。在资本主义生产方式不断发生变革的背景下,世界市场在原始资本积累过程中逐渐形成,西方国家对于资本的欲望愈发膨胀,对自然资源的掠夺也愈加疯狂,这导致了全球生态环境不断恶化。我们不能抹杀西方发达国家为推进全球现代化所作出的巨大贡献,但也不能忽略在这一过程中给发展中国家的生态环境带来的严重影响。例如,一些西方发达国家向发展中国家转移了大量的资源密集型、劳动密集型企业,这些企业在解决资本增殖、企业转型升级等问题时,也把本国生态环境问题转嫁到了发展中国家。这表明西方生态治理理论是以单边主义和保护主义为中心,将逃避生态责任视为实现自身发展的手段。部分发达国家在通过压榨第三世界国家获取大量财富的同时,还把它们作为有毒废料倾倒地和森林资源来源地,以此减轻本国生态压力。

基于此,习近平总书记指出,“巴黎大会应该摈弃‘零和博弈’狭隘思维,推动各国尤其是发达国家多一点共享、多一点担当,实现互惠共赢”[9]。向全球发出携手共治生态问题的邀请,传达了生态共赢的重要理念。因此,习近平全球生态共赢观是对西方生态治理理论的反思和超越,旨在通过协商与合作构建全方位、多领域、共参与的生态环境治理平台,实现环境清洁美丽,生态共同良好。习近平全球生态共赢观倡导发达国家在生态文明建设上多作表率和贡献的同时,也呼吁发展中国家更加主动地承担全球生态文明建设的责任和义务。

(四)观照和回应全球生态治理的现实诉求

全球化背景下,各国之间联系日益密切,生态问题造成的严重危害也日益增多。人与自然之间的关系发生了变化,大自然的极限逐渐被打破,人类将遭受大自然的反噬。1970—2021 年,极端天气造成的灾害事件达1.17 万起,死亡人数超过200 万人,经济损失高达4.3 万亿美元(1)。人类日渐意识到,治理生态危机刻不容缓,如果继续放任不管,环境破坏将会对人类的可持续发展造成严重威胁。然而,全球生态治理的紧迫性并未激发各国在生态治理上达成共识。全球经济和政治格局发生了巨大变化,发展中国家的崛起使它们逐渐摆脱了旧时向西方发达国家低头的窘境,开始寻求更多的合法权益。但大部分发展中国家综合国力仍然较弱,未能拥有较强的国际影响力,因而在国际事务中无法掌握更多话语权。发达国家与发展中国家实力悬殊,各方所考虑的关联利益大相径庭,这导致各国在全球环境治理上看法不一,难以形成统一意见。在这种情况下,习近平总书记指出,“树立双赢、多赢、共赢新理念,坚持同舟共济、权责共担,携手应对气候变化……共同呵护人类赖以生存的地球家园”[10]。当今世界是一个相互依存、紧密联系的共同体,如果地球生态环境不断恶化,不但会对某个国家、某个地区造成严重危害,更会威胁到全人类的生存与发展,演变成全人类的灾难。而这场灾难中,没有任何一个国家能够置身事外。习近平全球生态共赢观立足现实、反思当下、回应诉求,为当前全球生态环境治理问题提供了新的解决方案,充分展现了中国在世界范围内的责任与担当。

二、以何而成:习近平全球生态共赢观的理论内涵

习近平全球生态共赢观内涵丰富、逻辑严密、系统完备、意蕴深远,是应对全球生态环境挑战的创新性思想,在引领全球生态文明建设实践中逐渐完善和发展,不断展现新内涵,彰显新意蕴。

(一)理念基础:构建人类命运共同体

人类命运共同体是经济、政治、安全、文化和生态五位一体的共同体,它是习近平全球生态共赢观的理念基础。习近平总书记指出,“面对生态环境挑战,人类是一荣俱荣、一损俱损的命运共同体,没有哪个国家能独善其身”[11]。自工业革命以来,科技的飞速发展使生产力迅速发展,人民生活水平得到了极大的改善。同时,工业文明也带来了种种环境问题,如人口快速增长、自然资源枯竭、全球气候变暖、酸雨频繁、臭氧空洞、土地荒漠化、森林退化、海洋污染、垃圾泛滥等,对人类的生存和发展构成了巨大的威胁。“生态环境既有整体性又有关联性,生态问题无国界,一个国家或地区的环境问题会对整个世界造成损害。”[12]人类共同生活于一颗行星之上,保护生态环境应成为全人类共同的责任。

2021 年6 月5 日,习近平总书记在致巴基斯坦世界环境日主题活动的贺信中指出,“世界是同舟共济的命运共同体,国际社会要……推动构建公平合理、合作共赢的全球环境治理体系,推动人类可持续发展”[13]。虽然各国在政治上独立,但国与国之间的生态是相互影响、相互依存、相互制约的关系。生态危机不是区域性的,而是全球性时代化的发展问题,需要全球合作以寻求解决之道。仅仅依靠少数国家的力量来保护生态环境显然是行不通的,人类应集结力量共同应对挑战。对此,习近平全球生态共赢观站在全球视角上,提出人类在全球性生态问题面前只有携手共进,共同应对气候变暖、海洋污染、生物多样性锐减等问题,才能实现联合国2030 年可持续发展目标。团结共进无难事,相扶相撑克万难,唯有如此,才能让绿色发展理念深入人心,全球生态文明建设的道路才能行稳致远。习近平全球生态共赢观要求坚持人类命运共同体理念,把握正确方向,坚持团结一致,把全世界的绿色发展推向新的高度。

(二)重要原则:共同但有区别的责任

2021 年11 月11 日,习近平总书记指出,“要坚持共同但有区别的责任原则……发达经济体要秉持共同体意识,为发展中经济体提供资金和技术支持,帮助他们提高环境治理能力,共同走绿色、低碳、可持续发展道路”[14]。习近平全球生态共赢观中的“共同但有区别的责任原则”包含两方面的含义。

一方面,承担共同的责任。即在全球生态治理中每个国家都应该参与其中,不能置身事外,更不能摆出“事不关己高高挂起”的姿态。全球一体,四海一家,世界上所有国家都应当清楚地认识到,保护地球家园是大家共同的义务,每个国家存在于地球上,所有生存资源皆来自地球,也应承担起保护地球的责任。此外,不应把本国生态与世界生态割裂开来,更不能只保护本国生态利益而无视甚至破坏其他国家和地区的生态利益。世界各国唯有主动承担起共同的责任,携手合作,才能共同守护地球家园。

另一方面,承担有区别的责任。习近平总书记在气候雄心峰会上的讲话中指出,“各国应该遵循共同但有区别的责任原则,根据国情和能力,最大程度强化行动。同时,发达国家要切实加大向发展中国家提供资金、技术、能力建设支持”[15]。在全球范围内,由于各国发展水平、经济实力、生态治理能力并不相同,因而将保护地球的责任均等划分是不现实的,也是行不通的。因此,应根据各国实力水平与能力强弱进行责任划分和梳理,将各国在发展过程中对于环境的破坏程度作为衡量标准之一,同时根据发展实际,最大程度强化生态环境保护行动。例如,发达国家经济发展迅速,在生态治理方面资金足、技术高,并且其早期发展对环境的损害程度更大,应承担起更多的生态治理责任。同理,发展中国家目前的主要目标是发展自身,只有不断提高自身能力,才能更好地参与到全球生态治理中来,因此可根据实际情况划分责任。只有把发达国家和发展中国家的责任区分开来,才能更好地适应全球生态文明建设实际。在习近平全球生态共赢观的指引下,世界各国坚持共同但有区别的责任原则,才能更快、更好地实现全球生态高质量发展,进而实现全球生态共赢的目标。

(三)目标导向:共建清洁美丽世界

2020 年11 月,习近平总书记在二十国集团领导人利雅得峰会“守护地球”主题峰会上呼吁:“让我们携起手来,共同建设清洁美丽的世界!”[16]共建清洁美丽的世界是习近平全球生态共赢观的基本目标。清洁美丽的世界,其含义主要体现在两个方面:一方面,清洁美丽世界并不是单纯指代干净、环境优美之类关于环境的词汇,而是表达了人们对全球生态环境的目标和要求,反映了人们对美丽世界的憧憬与渴望,体现出人们内心的殷切希望。习近平总书记指出,“坚持绿色低碳,建设一个清洁美丽的世界”[17]。另一方面,清洁美丽的世界并非西方一些生态观念中的“以人类为中心”或“以生态为中心”的极端理念,而是以生活清洁、生活美丽为根本的价值追求,更是追求“自然—经济—社会”复合的发展目标。清洁美丽的世界不会出现因碳排放过高而导致全球变暖等环境问题,折射出了人们对美丽生活的向往和追求。建立起清洁美丽的世界不仅是人类社会发展进步的证明,更是人类社会实现可持续发展的需要。共建清洁美丽的世界,把美丽中国延伸至美丽世界,展现了习近平全球生态共赢观的全球视野和全球大生态格局,融通了“中国梦”

与“世界梦”的美好愿景。

(四)基本方略:共同打造绿色“一带一路”

2017 年习近平总书记倡议建立“一带一路”绿色发展国际联盟,并为相关国家应对气候变化提供援助。随后,2019 年4 月25 日“一带一路”绿色发展国际联盟在北京正式成立,推动了“一带一路”的发展,丰富了“一带一路”共建国家的生态文明理论与实践。2019 年4 月28 日,习近平总书记指出,“共建‘一带一路’就是要建设一条开放发展之路,同时也必须是一条绿色发展之路”[5]25。这表明绿色“一带一路”是高质量发展的“一带一路”,打造一条更加绿色、开放的“一带一路”指明了生态文明建设新的发展方向,也为共谋全球生态文明建设提供了行动指南。

习近平总书记指出,“以绿色转型为驱动,助力全球可持续发展……我们要加强绿色国际合作,共享绿色发展成果”[1]436。“一带一路”共建各国、各区域的生态环境差异较大,各国、各区域的经济发展程度也不尽相同。“丝绸之路经济带”共建国家和地区,境内多荒漠,少降雨,恶劣的自然环境随处可见;“海上丝绸之路”所经过的国家环境问题也不容乐观,冰川消融导致海平面升高、污水排放不当引起海洋污染等问题屡见不鲜。当前,“一带一路”建设将共建国家紧密联系,促使世界生态文明建设紧密相连,带来了新的治理机遇,也面临新的环境挑战。部分“一带一路”建设工程将直接促进“一带一路”共建各国和各区域的生态环境改善,促进全球生态治理,而一些建设工程存在着环境风险和生态压力,一旦处置不当将会对生态环境造成严重的损害。习近平总书记在提出“一带一路”倡议后,反复强调:“我们要着力深化环保合作,践行绿色发展理念,加大生态环境保护力度,携手打造‘绿色丝绸之路’。”[18]这表明习近平全球生态共赢观所倡导的“一带一路”是绿色的“一带一路”,并倡议全球共同打造,抓住机遇、规避风险、化解难题,最终实现全球生态共赢。

三、意旨何在:习近平全球生态共赢观的价值意蕴

习近平全球生态共赢观源于中国,让全世界获益,在全球生态文明建设中回应了各国人民对美丽世界的诉求,彰显了合作共赢的价值目标,推动了全球生态治理体系的构建,成为共谋全球生态文明建设的行动指南。

(一)理论价值:赋予了习近平生态文明思想世界意涵

习近平全球生态共赢观作为习近平生态文明思想的重要组成部分,拓宽了我国生态文明建设的理论视域,将国内生态文明建设与国际生态合作共赢有机统一起来,为推进全球生态文明建设指明了前进方向,提供了理论指导。习近平全球生态共赢观使习近平生态文明思想的世界性内涵在目标层次上得到深刻的反映,所追求的美丽世界是美丽中国的升华和延伸。

习近平全球生态共赢观立足国内美丽中国生态文明建设,进一步提出了清洁美丽世界的全球目标,在构建人类命运共同体中突出生态文明的内容,在与中国生态文明建设产生共鸣的同时,期待全球生态文明建设更上一层楼。我国实施了严格的污染防治措施,使全国生态环境状况有了显著改善。我国在生态文明建设方面取得的重大突破和重大成就,为全球生态文明建设奠定了坚实的基础。习近平全球生态共赢观把生态自信从国内扩展至全球,最终是要坚持绿水青山的发展理念,实现生态扶贫和共赢的价值目标。“这些都充分体现了习近平全球生态共赢观把习近平生态文明思想扩展到了世界范围,赋予了其深刻的世界意涵,是正确的、科学的生态理论。”[19]

(二)实践价值:贡献了化解全球生态危机的中国方案

目前全球正面临着严峻的生态危机,全球气候变暖、臭氧层损耗和破坏、生物多样性减少等问题为世界各国人民的生产生活带来巨大挑战。这些生态问题具有全球化、政治化和经济化的特征,对全球稳定和可持续发展造成了不良影响,而世界各国对全球生态治理的观念和态度并不一致,习近平全球生态共赢观回答了全球生态文明建设何去何从的问题,认为全球生态合作共赢是世界各国治理环境问题的出路。“生态安全是国家安全的核心内容,是维持人类社会生态系统和良好的生态环境,促进人类社会实现可持续发展的根本和保证。”[20]目前,应对气候变暖需要全人类的共同努力,不能沦为地缘政治的筹码、攻击他国的靶子、贸易壁垒的借口,要坚持多边主义原则,共商共建公平合理、互利共赢的全球气候治理体系,促进全球生态环境的改善。

全球生态危机还包括全球生态矛盾冲突,它是人类发展与生态共赢之间的一个重要问题,目前主要体现于全球各国人民在生态资源占有、生态产品供给、生态利益分配等方面的矛盾和冲突。生态矛盾冲突呈现出一种区域性、全球性特点。习近平全球生态共赢观认为,面对全球化的生态危机,世界各国应本着尊重自然、顺应自然、保护自然的原则,采取生态优先、预防为主的方针,促进全球生态系统治理。实现全球生态治理,没有一个国家可以置身事外,每个国家都应为生态共赢作出贡献。倡导公平、合理的原则,把世界问题交给世界各国协商解决,在世界范围内建立起生态文明共识,积极推动国际管理制度的民主化,坚持互利互惠、共同对话磋商,加强战略互信,减少相互猜忌,推动建立全球性的生态治理体系。

习近平全球生态共赢观彰显了中国作为一个负责任的大国的形象。谋求生态共赢,避免生态冲突,促进生态合作,为解决世界生态矛盾、维护世界生态安全、促进世界和平与发展提供了重要的理论依据,彰显了中国生态文明建设的国际胸怀,贡献了化解全球生态危机的中国方案,在全世界掀起一股生态共赢的浪潮,推动全世界共同创造一个更美好的地球家园。

(三)世界价值:开创了全球生态文明建设的全新格局

生态共赢不会一朝一夕达成,需要各国共同努力。其中,中国首先亮明态度,拿出行动,力争在全球生态文明建设中贡献更大力量,引领各国人民一同探索生态文明建设方案,展示了中国坚持全球环境治理的决心。习近平全球生态共赢观在指引中国推动全球生态文明建设的过程中,开创了全新格局。

首先,中国推动签署生态合作协议,努力打造国际环境合作平台,贯彻了全球生态多边治理理念,凝聚了全球生态文明建设的最大公约数。中国率先与世界各国签订了环境保护协定,与周边国家和其他发展中国家建立了紧密的环境保护合作关系,逐步引领全球生态环境保护合作。其次,中国致力于促进区域环境保护相关合作的达成,并以身作则在国际上迅速作出表率。如中国积极推动南南合作的形成,主动参与金砖国家峰会,同东盟国家达成环境保护合作等,通过实际行动有力地向全球传播了中国的生态文明理念。“此外,‘一带一路’等绿色发展联盟也体现了中国决心,彰显了中国注重合作共赢的姿态,这些合作进一步拓展了生态共赢的影响。”[21]最后,中国积极推进与其他国家和地区的环境联系。在这一过程中,中国不仅注重在环境保护方面的合作,还关注在民生、法制、投资等领域的合作,包括但不限于绿色基础设施建设、环保法律法规建设、绿色金融投资等方面,以此为契机,共同构建一个以点带面、从线到片,逐步从涵括邻国到覆盖全球,从周边地区到全世界,从单一领域到多个领域的生态文明建设格局,推动了世界生态文明的建设和发展。

四、结语

当今世界正经历百年未有之大变局,体现在生态建设上既是生态挑战,也是治理机遇。习近平全球生态共赢观立足世界生态治理危机这一大背景,是以习近平总书记为代表的中国共产党人为全球生态文明建设提交的中国答卷,回答了生态领域的中国之问、世界之问、时代之问和人类之问,也通过中国实践为21 世纪全球生态治理树立典范。全球生态文明建设仍有很长的路要走,随着世界生态合作共赢的脚步不断加快,习近平全球生态共赢观将在这条道路上为共建美丽地球家园作出更大贡献。

注释:

(1)数据来源于中国气象局官网,https://www.cma.gov.cn/ztbd/2023zt/20230520/2023052003/202305/t20230524_5527866.html.

参考文献:

[1] 习近平. 习近平谈治国理政(第4 卷)[M]. 北京:外文出版社, 2022:374 ,436.

[2] 马克思,恩格斯. 马克思恩格斯全集(第3 卷)[M]. 北京:人民出版社, 2002: 395 .

[3] 马克思,恩格斯. 马克思恩格斯选集(第1 卷)[M]. 北京:人民出版社, 2012:139 ,199.

[4] 马克思,恩格斯. 马克思恩格斯选集(第4 卷)[M]. 北京:人民出版社, 2012: 647 .

[5] 中共中央党史和文献研究院. 十九大以来重要文献选编(中)[M]. 北京:中央文献出版社,2021 :25,713.

[6] 罗安宪. 庄子选[M]. 北京:人民出版社,2017 :22.

[7] 左丘明. 国语[M]. 上海:上海古籍出版社, 2015: 647 .

[8] 习近平. 干在实处 走在前列——推进浙江新发展的思考与实践[M]. 北京:中共中央党校出版社,2013 :296.

[9] 习近平. 携手构建合作共赢、公平合理的气候变化治理机制——在气候变化巴黎大会开幕式上的讲话[M]. 北京:人民出版社, 2015: 6 .

[10] 习近平. 习近平关于总体国家安全观论述摘编[M]. 北京:中央文献出版社, 2018: 238 .

[11] 习近平. 习近平外交演讲集(第2 卷)[M]. 北京:中央文献出版社, 2022: 190–191.

[12] 陈红,孙雯. 人类命运共同体:新时代中国特色社会主义生态文明的核心旨趣[J]. 思想政治教育研究,2020,36(2):78-82.

[13] 习近平. 论坚持人与自然和谐共生[M]. 北京:中央文献出版社, 2022: 98 .

[14] 习近平. 习近平在亚太经合组织第二十八次领导人非正式会议上的讲话[M]. 北京:人民出版社,2021 :3.

[15] 习近平. 论把握新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局[M]. 北京:中央文献出版社,2021:453 .

[16] 习近平. 习近平在二十国集团领导人第十五次峰会上的讲话[M]. 北京:人民出版社,2020 :10.

[17] 习近平. 习近平著作选读(第1 卷)[M]. 北京:人民出版社, 2023: 51 .

[18] 习近平. 习近平关于社会主义生态文明建设论述摘编[M]. 北京:中央文献出版社,2017 :138.

[19] 周明星. 论习近平生态文明思想的四个维度[J]. 思想政治教育研究,2022,38(1):26-31.

[20] 谭荧,吕培亮. 论习近平生态文明思想的原创性及其时代价值[J]. 社会主义研究,2022(5):33-41.

[21] 陈彪,曹晗. 人类“它者”:全球生态危机背景下人类学的多物种关怀[J]. 云南社会科学,2022(4):161-170.

The Generative Logic, Theoretical Connotation and Value Implication of Xi Jinping’s Ecological Win-Win Global Outlook

ZHANG Haoyong1, LI Tieying2

(1. School of Marxism, Jilin University, Changchun, Jilin 130000, China; 2. School of Marxism,Northeast Forestry University, Harbin, Heilongjiang 150040, China)

Abstract: General Secretary Xi Jinping attaches great importance to the construction of global ecological civilization and has delivered many important speeches, forming a systematic view of global ecological winwin outcomes. In terms of generation, the Xi Jinping’s Global ecological win-win outlook has been constantly improved in the process of inheriting and developing the community theory of Marx and Engels, inheriting and transforming the traditional Chinese "harmony" culture, learning from and surpassing the western ecological civilization governance theory, and reflecting on and responding to the realistic demands of global ecological governance. In terms of connotation, the Xi Jinping Global ecological win-win outlook is based on the concept of building an ecological community with a shared future for mankind, the important principle of adhering to common but differentiated responsibilities, the goal of building a clean and beautiful world, and the basic strategy of jointly building a green Belt and Road. From the perspective of value, Xi Jinping's global ecological win-win outlook holds theoretical value, practical value and global value, which endows Xi Jinping’s ecological civilization thought with worldwide meaning, contributes to the Chinese solution to resolve the global ecological crisis, creates a new pattern of global ecological civilization construction, and becomes the action guide to solve the global ecological problems.

Key words: Xi Jinping’s Ecological Win-win Global Outlook; A Community of Shared Future for Mankind; Building a Global Ecological Civilization

编辑:唐玲娜

“中国制造2025” 试点示范城市建设对城市碳排放效率的影响研究

张跃,燕梦珂

(淮北师范大学 经济与管理学院,安徽淮北 235000)

摘 要:碳排放效率综合考量了经济增长与环境保护,“中国制造 2025° 试点示范城市作为经济高质量发展的重要载体,对碳排放效率产生深刻影响。文章基于2011—2020 年中国282 个地级市的面板数据,以“中国制造 2025° 试点示范城市建设作为一项准自然实验,应用多期双重差分法检验示范城市建设对城市碳排放效率的影响。结果表明:(1)“中国制造 2025° 试点示范城市建设对城市碳排放效率具有显著的促进作用,这一结论在经过多项稳健性检验后依然成立。(2)机制分析表明,“中国制造 2025° 政策主要通过促进绿色技术创新、优化资源配置和提高能源利用效率三条路径助力碳排放效率提升。(3)异质性分析表明,东中部城市、城市群城市和非资源型城市的政策效果更为显著。

关键词:中国制造2025 ;碳排放效率;双重差分法中图分类号 :F427/X321 文献标志码 :A文章编号:1672-0539(2025)01-006-13引用格式:张跃,燕梦珂.“中国制造2025”试点示范城市建设对城市碳排放效率的影响研究[J]. 成都理工大学学报(社会科学版),2025,33(1):61-73.

一、研究背景

随着工业化和城市化的不断推进,全球气候变暖和环境问题日益严重,如何在促进经济增长的同时实现低碳发展成为全球关注的焦点。党和政府历来重视气候变化问题,多次强调,应对气候变化是我国自身可持续发展的内在需要,更是构建人类命运共同体的重要担当,并将应对气候变化作为生态文明建设、推动经济高质量发展、建设美丽中国的重要抓手。在此背景下,如何实现碳达峰、碳中和目标已经成为我国社会各领域面临的紧迫议题。碳排放效率作为衡量经济活动产生的经济产出以及对环境影响的重要指标,可以使我们更全面地评估一个国家或地区的可持续发展水平。城市是人类文明发展的重要产物,是经济和社会发展的中心,也是碳排放的重要来源。城市碳排放效率是指城市在生产、建设、交通、生活等各个领域中,以较少的碳排放量实现经济增长、社会进步和生态保护的目标。基于此,探讨如何有效提高城市碳排放效率,对于应对气候变化、提高城市竞争力和促进社会进步都具有重要意义。

“中国制造 2025 ° 作为中国实施制造强国战略的第一个十年行动纲领,强调推动制造业向高端化、智能化、绿色化方向发展,实现制造业的转型升级。为了推动这一政策的有效实施,并通过示范效应进一步激励全国其他地区的制造业实现由大到强的转变,工业和信息化部于2016 年8月宣布全国首个“中国制造2025”试点示范城市(简称试点示范城市)花落宁波,随后经国家制造强国建设领导小组同意,批准苏南5 市(镇江、南京、常州、无锡和苏州)、珠江西岸六市(珠海、佛山、中山、江门、阳江、肇庆)、长株潭(长沙、株洲、湘潭)、沈阳、长春、泉州、青岛、武汉、吴忠共计20 个城市为“中国制造2025”试点示范城市。2017 年湖州、合肥、赣州、郑州、洛阳、新乡、衡阳、广州、成都9 市入选试点示范城市。至此,全国启动以30 个城市为载体的“中国制造 2025 ° 试点示范城市建设工作。经过几年的探索,其政策效果如何呢?为此,文章利用地级市的面板数据进行实证检验。

通过梳理相关文献发现,碳排放效率始终是国内外学者关注的重点。研究主要聚焦于碳排放效率的含义[1]、测度[2]、时空演变[3-4]等方面,较好地反映了不同层面、不同维度碳排放效率的研究状况。在此基础上,衍生了对碳排放效率影响因素的探究,现有文献已经证实了促进绿色技术创新[5]、提高人力资本[6]、发展数字经济[7]、升级产业结构[8]等可以显著提升碳排放效率。随着政策分析理论和评估工具的发展,郭劲光和王虹力[9]考察了网络基础设施建设对碳排放效率的影响,发现“宽带中国”战略试点政策显著促进了城市碳排放绩效提升。杨膨宇[10]研究发现创新型城市试点政策会通过绿色技术创新与产业结构优化提升城市碳排放效率。张明斗和代洋洋[11]以国家生态文明试验区为准自然实验,发现国家生态文明试验区建设显著提升了福建省和江西省的碳排放效率。

近年来,实体经济被视为现代化产业体系的根基和一国经济的“压舱石”,而制造业是实体经济的一个关键,是实现经济增长和满足人民日益增长的美好生活需要的重要基础和关键支撑,但同时也是能源消耗最严重和污染排放最突出的产业[12]。因此,制造业的健康发展是实现“双碳”目标的重要引擎。“中国制造 2025 ° 试点示范城市建设作为一项推动制造业转型升级的国家战略,在此方面将发挥不可估量的作用。然而,相较于其他政策工具,关于“中国制造2025”试点示范城市建设的影响及其作用机制研究还不多见。与该政策最为密切的文献侧重于探究产业政策对创新的影响,如魏向杰和程琦[13]采用2012—2018 年中国A 股上市公司数据,以《中国制造2025》开展准自然实验,发现产业政策的信号效应表现为扩大企业外部融资,从而增加企业创新产出。刘冰冰和刘戒骄[14]的研究表明,“中国制造 2025 ° 试点示范城市政策能够通过降低企业创新活动的融资约束、提高行业竞争水平和增强企业协同创新能力等渠道促进企业技术创新。较少有文章检验“中国制造2025”试点示范城市建设对其所在城市碳排放效率的影响。

基于此,本文可能的边际贡献在于:第一,在研究议题上,较早地关注到“中国制造 2025 ° 试点示范城市建设的绿色发展效应,丰富了制度创新对碳排放效率的影响研究。第二,在研究方法上,文章基于数据包络分析法,测度2011—2020 年“城市—年度”层面的碳排放效率水平;基于理论推演,提出“中国制造2025”影响碳排放效率的理论假设;进一步基于DID 模型、中介效应模型等识别策略进行实证分析。第三,在研究内容上,文章从绿色技术创新、资源配置和能源利用效率三个视角探究试点示范城市建设影响城市碳排放效率的潜在路径。

二、理论假说

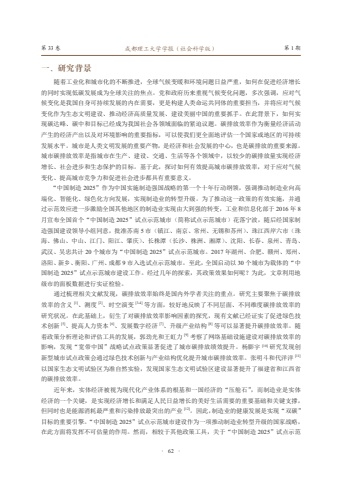

作为一项激励型产业政策,《中国制造2025》将创新视为制造业发展的核心驱动力,并推动跨领域、跨行业的协同创新,通过信息技术和制造技术的深度融合,实现制造过程的自动化、智能化和网络化,走创新驱动的发展道路。同时,该产业政策明确了要坚持把结构调整作为建设制造强国的关键环节,着力发展先进制造业,同时升级优化传统产业,走提质增效的发展道路。此外,可持续发展也是该政策的着力点,应坚持开发、应用并推广新的节能技术和装备,提高能源利用效率,走生态文明发展道路。因此,文章从促进绿色技术创新、优化资源配置、提高能源利用效率三个角度出发,分析“中国制造2025”试点示范城市建设影响城市碳排放效率的作用机制。

(一)促进绿色技术创新

《中国制造2025》的主题是促进制造业创新发展,引导企业进行绿色技术创新。具体来说,“中国制造2025”试点示范城市一方面通过设立专项资金、减税降费、提供补贴等方式鼓励企业开展研发活动,同时政府通过设立产学研合作专项资金支持企业与高校、科研机构开展合作,促进绿色技术转化,进而提升企业和试点城市的技术水平。另一方面,人才是创新的第一资源,创新驱动的本质是人才驱动[15]。“中国制造 2025 ° 试点示范城市通过制定相关引才政策来吸引高端人才加盟企业,填补核心技术领域的人才空缺;同时,推进企业创新人才培育机制和职业技能鉴定机制的建立,激发企业员工的创新创意能力,为实现制造业转型和城市绿色发展提供人力资本保障。进一步地,城市绿色技术创新能够提升城市碳排放效率。城市技术进步有利于企业改进生产设备和生产工艺,从而为企业在生产过程中采取有效的减排措施提供支持。此外,绿色技术创新还包括碳捕获和储存(CCS)技术的研究和应用,这种技术可以将大气中的二氧化碳捕获并储存在地下,从而减少温室气体,进而实现城市碳排放效率提升 [16]。

(二) 优化资源配置

《中国制造2025》强调整体推进、重点突破,加快推动制造业整体水平提升。具体表现为:

在政策实施过程中,引导各种社会资源向信息技术、新材料、生物医药等战略重点领域聚集,推动优势产业和战略产业快速发展。市场这只“看不见的手”也加速各类资源从生产效率较低的部门重新流动到生产效率较高的部门 [17]114,并推动传统产业转型升级,促进大中小企业协调发展,优化制造业布局。资源配置得到优化,从而提升城市碳排放效率。一方面,战略产业的发展促进了产业结构的优化和升级,使得经济发展更加低碳、高效和可持续。例如,新材料产业的发展使得高强度、轻质、环保的材料得到广泛应用,从而减少了材料生产和使用过程中的碳排放。另一方面,高生产效率的产业通常能更好地实现利润最大化,这意味着企业可以在相同的资源消耗下生产更多的产品或提供更多的服务,从而降低单位产品(服务)的碳排放。

(三)提高能源利用效率

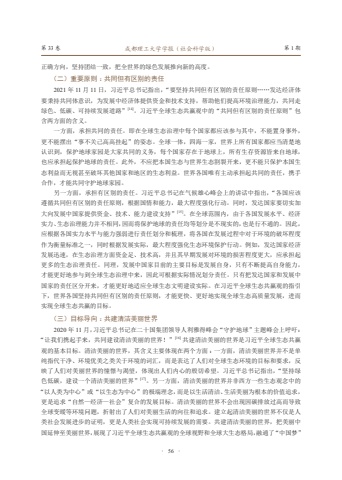

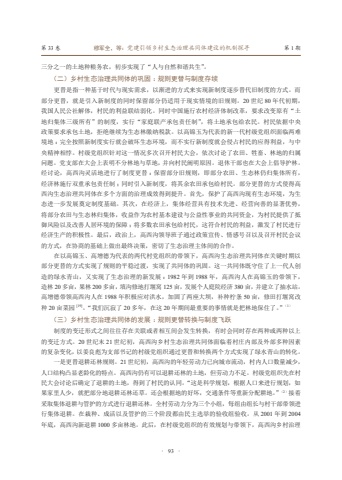

《中国制造2025》明确提出实现制造业绿色发展和主要产品单耗达到世界先进水平的远景目标。因此,试点示范城市一方面加大对节能环保产业的扶持力度,制定税收优惠、贷款贴息等政策,吸引社会资本投入具有可持续性、低资源投入优势的高新技术产业。另一方面试点示范城市加大清洁能源技术的研发和推广力度,提高清洁能源在总能源消费中的占比,助力能源利用效率提升,从而有助于城市碳排放效率提升 [18]。能源浪费会导致能源使用成本增加,同时也会增加碳排放。能源利用效率提升意味着改进能源利用方式,采用更高效的能源设备,优化能源调度和分配方式等,这将有效地减少能源浪费。因此,提高能源利用效率,将减少单位产出能源消耗,进而推动城市碳排放效率提升。具体影响机制如图1 所示。

基于上述分析,本文提出如下假说。

H1 :“中国制造 2025 ° 试点示范城市建设能够提升城市碳排放效率。

H2 :“中国制造 2025 ° 试点示范城市建设能够通过促进城市绿色技术创新、优化资源配置以及提高能源利用效率驱动城市碳排放效率提升。

三、研究方法

(一) 模型设定

文章研究样本包含282 个地级市,其中入选试点示范城市的有30 个,并且在试点年份上有

差异,因此使用多期双重差分模型[19],同时考虑到内生性问题,拟采用时间、城市的双向固定效应模型,具体构建模型如式(1):

其中, i 表示第 i 个城市; t 表示第 t 年; CEE_{i t} 为被解释变量,表示城市的碳排放效率;Policyit 为试点示范城市的虚拟变量; Control_{i t} 表示可能影响城市碳排放效率的控制变量; \mu_{i} 和 δ_{t} 分别代表个体和时间固定效应; \varepsilon_{it} 为随机误差项。

(二)变量说明

1. 被解释变量

文章的被解释变量为城市碳排放效率,采用以数据包络分析法为基础的Malmquist 指数法测算得出。在具体测算各城市的碳排放效率时,结合相关文献和已有研究,选取劳动力、资本存量、全年用电量作为投入指标,城市GDP 作为期望产出指标,二氧化碳排放量作为非期望产出指标[20]。其中,资本存量参考张军等 [21] 的做法,利用永续盘存的方法计算出各城市的资本存量;二氧化碳排放量的相关数据,参考从建辉等 [22] 的做法得到。

2. 解释变量

文章的解释变量为试点示范城市的虚拟变量。当一个城市在第t 年被认定为试点示范城市时,该城市在此年份及之后年份中的政策变量(Policy)被赋值为1,反之,该变量的值为0。

3. 控制变量

参考现有研究,选取经济发展水平、数字化水平、政府支持、人力资本以及产业结构五个控制变量。其中,经济发展水平(Rgdp),采用人均GDP 的对数表示;数字化水平(Int),利用城市国际互联网用户数来刻画;政府支持(Gov),采用政府科学技术支出的规模衡量;人力资本(Hum),采用普通高等院校师生比来衡量;产业结构(Indus),采用第三产业增加值占GDP 的比重表示。

(三) 数据来源

文章选择2011—2020 年中国282 个地级市作为研究样本。其中,除二氧化碳排放量的相关数据,其余数据均来自《中国城市统计年鉴》、各省市统计年鉴和Easy Professional Superior(EPS)数据库。此外,对于个别缺失数据,文章采用插值法补齐处理。

四、实证结果分析

(一)平行趋势检验

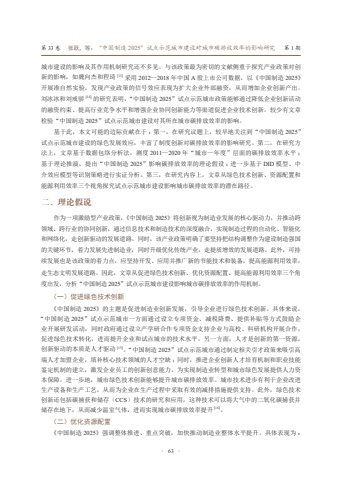

双重差分法的有效应用基于平行趋势假设的前提条件,目的是确认在政策实施之前,处理组和控制组的趋势是平行的,否则估计的结果可能会有偏误。为了检验这一假设,采用事件分析法对“中国制造 2025 ° 试点示范城市建设赋能碳排放效率的动态效应进行平行趋势检验[23]。具体构建模型如式(2):

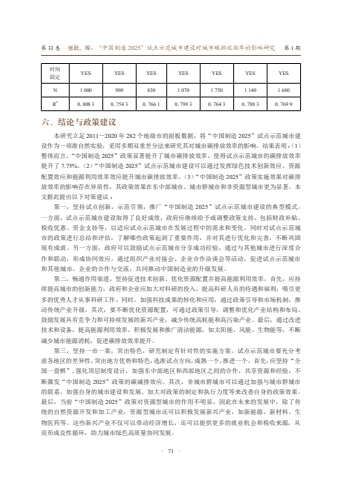

其中, D_{i t}^{ k} 为一系列虚拟变量, k 值表示试点示范城市政策实施的相对时间。由于政策时点不一致,文章选择政策实施前5 年和后3 年。模型关注的参数是 β_{k} ,图2 展示了在 k{<}0 时, β_{k} 的

90% 置信区间含0 不显著,说明控制组和处理组满足平行趋势假设;在政策发生后三期, β_{k} 均显著为正,说明实施试点示范城市政策后政策效应显著提高了碳排放效率。

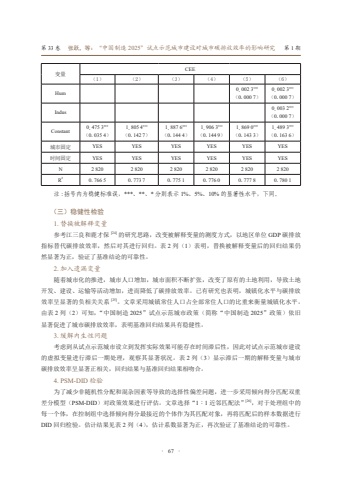

(二) 政策效应评估

表1 报告了模型(1)的基准回归结果。可见无论是否加入控制变量,Policy 的估计系数都显著为正,表明试点示范城市建设能够有效促进城市碳排放效率提升,H1 得到验证。具体来说,表1 列(6)的估计结果表明在其他变量保持不变的情况下,试点示范城市相较于未纳入试点示范的城市而言,其碳排放效率会提升 7.75% ,这意味着获批为“中国制造2025”试点示范城市,可以较好地发挥政府政策的激励效果,推动企业进行绿色技术创新、优化资源配置并提高能源利用效率,有力地促进城市碳排放效率提升。从控制变量看,数字化水平、政府干预、人力资本、产业结构的回归系数显著为正,表明它们的提高都能正向促进碳排放效率提升。而经济发展水平不利于碳排放效率提升,这符合环境库兹涅茨曲线(EKC)理论,一个国家或地区的人均GDP 与其环境污染水平之间存在倒U 型关系。中国正处于经济快速发展向经济高质量发展的转型阶段,但并不能立刻摆脱传统的经济发展模式,再加上人口基数大,导致对资源的消耗过多,制约了碳排放效率的提升。

| 变量 | CEE | |||||

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | |

| Policy | 0. 089 6*** (0.013 8) | 0.092 6* (0.0137) | 0.080 7*** (0.0130) | 0.074 1*** (0.0130) | 0.073 7*** (0.0130) | 0. 077 5** (0.0129) |

| Rgdp | -0.1216* (0.012 6) | -0.1311 (0.0129) | -0.132 7*** (0.0129) | -0.132 4*** (0.012 8) | -0.110 9*** (0.013 6) | |

| Int | 0.000 2 (0.000 1) | 0.000 2*** (0.000 1) | 0.000 2 (0.000 1) | 0.000 1*** (0.000 1) | ||

| Gov | 0.000 0*** (0.000 0) | 0.000 0** (0.0000) | 0.000 0** (0.0000) | |||

| 变量 | CEE | |||||

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | |

| Hum | 0.002 3*** (0.000 7) | 0.002 3*** (0.000 7) | ||||

| Indus | 0.003 2** (0.000 7) | |||||

| Constant | 0.475 3*** (0.035 4) | 1.805 4*** (0.142 7) | 1.8876*** (0.144 4) | 1.906 3*** (0.144 9) | 1. 869 0** (0.143 3) | 1. 489 3*** (0.163 6) |

| 城市固定 | YES | YES | YES | YES | YES | YES |

| 时间固定 | YES | YES | YES | YES | YES | YES |

| N | 2 820 | 2 820 | 2 820 | 2 820 | 2 820 | 2 820 |

| R² | 0.766 5 | 0.773 7 | 0.775 1 | 0.776 0 | 0.7778 | 0.780 1 |

(三)稳健性检验

1. 替换被解释变量

参考江三良和鹿才保[24]的研究思路,改变被解释变量的测度方式,以地区单位GDP 碳排放指标替代碳排放效率,然后对其进行回归。表2 列(1)表明,替换被解释变量后的回归结果仍然显著为正,验证了基准结论的可靠性。

2. 加入遗漏变量

随着城市化的推进,城市人口增加,城市面积不断扩张,改变了原有的土地利用,导致土地开发、建设、运输等活动增加,进而降低了碳排放效率。已有研究也表明,城镇化水平与碳排放效率呈显著的负相关关系[25]。文章采用城镇常住人口占全部常住人口的比重来衡量城镇化水平。由表2 列(2)可知,“中国制造2025”试点示范城市政策(简称“中国制造2025”政策)依旧显著促进了城市碳排放效率,表明基准回归结果具有稳健性。

3. 缓解内生性问题

考虑到从试点示范城市设立到发挥实际效果可能存在时间滞后性,因此对试点示范城市建设的虚拟变量进行滞后一期处理,观察其显著状况。表2 列(3)显示滞后一期的解释变量与城市碳排放效率呈显著正相关,回归结果与基准回归结果相吻合。

4. PSM-DID 检验

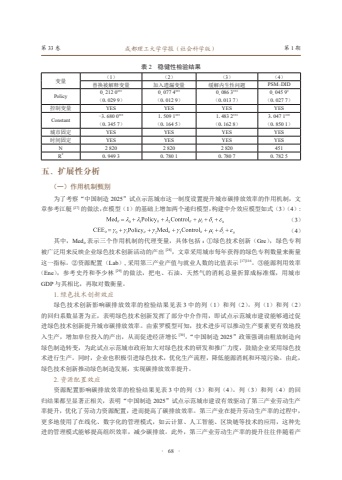

为了减少非随机性分配和混杂因素等导致的选择性偏差问题,进一步采用倾向得分匹配双重差分模型(PSM-DID)对政策效果进行评估。文章选择“ \because1:1 近邻匹配法” [26],对于处理组中的每一个体,在控制组中选择倾向得分最接近的个体作为其匹配对象,再将匹配后的样本数据进行DID 回归检验。估计结果见表2 列(4),估计系数显著为正,再次验证了基准结论的可靠性。

| 变量 | (1) | (2) | (3) | (4) |

| 替换被解释变量 | 加入遗漏变量 | 缓解内生性问题 | PSM-DID | |

| Policy | 0.212 0*** | 0.077 4* | 0. 086 3*** | 0.045 9* |

| 控制变量 | (0.029 9) YES | (0.012 9) YES | (0.013 7) YES | (0.0277) YES |

| Constant | -3.680 0* | 1. 509 1*** | 1.483 2** | 3.047 1*** |

| (0.345 7) | (0.164 5) | (0.162 8) | (0.8501) | |

| 城市固定 | YES | YES | YES | YES |

| 时间固定 | YES | YES | YES | YES |

| N | 2 820 | 2 820 | 2 820 | 451 |

| R2 | 0. 949 3 | 0.780 1 | 0.780 7 | 0.782 5 |

五、扩展性分析

(一)作用机制甄别

为了考察“中国制造 2025 ° 试点示范城市这一制度设置提升城市碳排放效率的作用机制,文章参考江艇[27]的做法,在模型(1)的基础上增加两个递归模型,构建中介效应模型如式(3)(4):

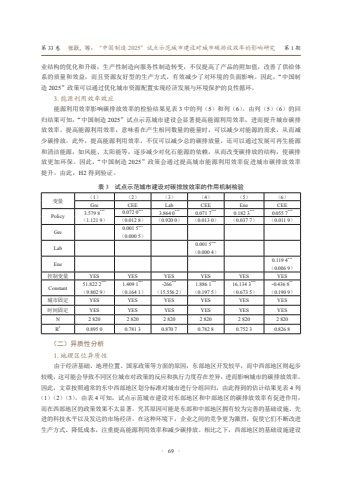

其中, Med_{i t} 表示三个作用机制的代理变量,具体包括: ① 绿色技术创新(Gre),绿色专利被广泛用来反映企业绿色技术创新活动的产出[28],文章采用城市每年获得的绿色专利数量来衡量这一指标。 \circled{2} 资源配置(Lab), 采用第三产业产值与就业人数的比值表示[17]116。 \circledast 能源利用效率(Ene),参考史丹和李少林[29]的做法,把电、石油、天然气的消耗总量折算成标准煤,用城市GDP 与其相比,再取对数衡量。

1. 绿色技术创新效应

绿色技术创新影响碳排放效率的检验结果见表3 中的列(1)和列(2)。列(1)和列(2)的回归系数显著为正,表明绿色技术创新发挥了部分中介作用,即试点示范城市建设能够通过促进绿色技术创新提升城市碳排放效率。由索罗模型可知,技术进步可以推动生产要素更有效地投入生产,增加单位投入的产出,从而促进经济增长[30]。“中国制造 2025 ° 政策强调由粗放制造向绿色制造转变,为此试点示范城市政府加大对绿色技术的研发和推广力度,鼓励企业采用绿色技术进行生产。同时,企业也积极引进绿色技术,优化生产流程,降低能源消耗和环境污染。由此,绿色技术创新推动绿色制造发展,实现碳排放效率提升。

2. 资源配置效应

资源配置影响碳排放效率的检验结果见表3 中的列(3)和列(4)。列(3)和列(4)的回归结果都呈显著正相关,表明“中国制造2025”试点示范城市建设有效驱动了第三产业劳动生产率提升,优化了劳动力资源配置,进而提高了碳排放效率。第三产业在提升劳动生产率的过程中,更多地使用了在线化、数字化的管理模式,如云计算、人工智能、区块链等技术的应用,这种先进的管理模式能够提高组织效率,减少碳排放。此外,第三产业劳动生产率的提升往往伴随着产业结构的优化和升级,生产性制造向服务性制造转变,不仅提高了产品的附加值,改善了供给体系的质量和效益,而且资源友好型的生产方式,有效减少了对环境的负面影响。因此,“中国制造 2025^{ \"} 政策可以通过优化城市资源配置实现经济发展与环境保护的良性循环。

3. 能源利用效率效应

能源利用效率影响碳排放效率的检验结果见表3 中的列(5)和列(6)。由列(5)(6)的回归结果可知,“中国制造 2025 ° 试点示范城市建设会显著提高能源利用效率,进而提升城市碳排放效率。提高能源利用效率,意味着在产生相同数量的能量时,可以减少对能源的需求,从而减少碳排放。此外,提高能源利用效率,不仅可以减少总的碳排放量,还可以通过发展可再生能源和清洁能源,如风能、太阳能等,逐步减少对化石能源的依赖,从而改变碳排放的结构,使碳排放更加环保。因此,“中国制造 2025 ° 政策会通过提高城市能源利用效率促进城市碳排放效率提升。由此,H2 得到验证。

| 变量 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (9) |

| Gre | CEE | Lab | CEE | Ene | CEE | |

| Policy | 3.579 8*** (1.121 9) | 0.072 0*** | 3.864 0*** | 0.071 7*** | 0.182 3*** | 0.055 7*** |

| (0.012 8) | (0.920 0) | (0.013 0) | (0.037 7) | (0.011 9) | ||

| Gre | 0.001 5*** (0.000 5) | |||||

| Lab | 0.001 5*** (0.000 4) | |||||

| Ene | 0.119 4*** (0.006 9) | |||||

| 控制变量 | YES | YES | YES | YES | YES | YES |

| Constant | 51.822 2** | 1.409 1*** | -266*** | 1.886 1*** | 16.134 3*** | -0.436 8** |

| 城市固定 | (9.802 9) YES | (0.164 1) | (15.556 2) | (0.197 5) | (0.673 5) | (0.190 9) |

| 时间固定 | YES | YES | YES | YES | YES | |

| N | YES 2 820 | YES | YES | YES | YES | YES |

| 2 820 | 2 820 | 2820 | 2 820 | 2820 | ||

| R² | 0.895 0 | 0.781 3 | 0.870 7 | 0.782 8 | 0.752 3 | 0.826 8 |

(二) 异质性分析

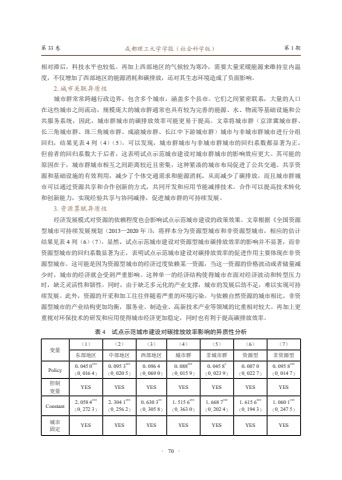

1. 地理区位异质性

由于经济基础、地理位置、国家政策等方面的原因,东部地区开发较早,而中西部地区则起步较晚,这可能会导致不同区位城市对政策的反应和执行力度存在差异,进而影响城市的碳排放效率。因此,文章按照通常的东中西部地区划分标准对城市进行分组回归,由此得到的估计结果见表4 列(1)(2)(3)。由表4 可知,试点示范城市建设对东部地区和中部地区的碳排放效率有促进作用,而在西部地区的政策效果不太显著。究其原因可能是东部和中部地区拥有较为完善的基础设施、先进的科技水平以及发达的市场经济。在这种环境下,企业之间的竞争更为激烈,促使它们不断改进生产方式、降低成本,注重提高能源利用效率和减少碳排放。相比之下,西部地区的基础设施建设相对滞后,科技水平也较低。再加上西部地区的气候较为寒冷,需要大量采暖能源来维持室内温度,不仅增加了西部地区的能源消耗和碳排放,还对其生态环境造成了负面影响。

2. 城市关联异质性

城市群常常跨越行政边界,包含多个城市,涵盖多个县市。它们之间紧密联系,大量的人口在这些城市之间流动,规模庞大的城市群通常也具有较为完善的能源、水、物流等基础设施和公共服务系统,因此,城市群城市的碳排放效率可能更易于提高。文章将城市群(京津冀城市群、长三角城市群、珠三角城市群、成渝城市群、长江中下游城市群)城市与非城市群城市进行分组回归,结果见表4 列(4)(5)。可以发现,城市群城市与非城市群城市的回归系数都显著为正,但前者的回归系数大于后者,这表明试点示范城市建设对城市群城市的影响效应更大。其可能的原因在于,城市群城市相互之间距离较近且密集,这种紧凑的城市布局促进了公共交通、共享资源和基础设施的有效利用,减少了个体交通需求和能源消耗,从而减少了碳排放。而且城市群城市可以通过资源共享和合作创新的方式,共同开发和应用节能减排技术。合作可以提高技术转化和创新能力,实现经验共享与协同减排,促进城市群的可持续发展。

3. 资源禀赋异质性

经济发展模式对资源的依赖程度也会影响试点示范城市建设的政策效果。文章根据《全国资源型城市可持续发展规划(2013—2020 年)》,将样本分为资源型城市和非资源型城市,相应的估计结果见表4 列(6)(7)。显然,试点示范城市建设对资源型城市碳排放效率的影响并不显著,而非资源型城市的回归系数显著为正,表明试点示范城市建设对碳排放效率的促进作用主要体现在非资源型城市。这可能是因为资源型城市的经济过度依赖某一资源,当这一资源的价格波动或者储量减少时,城市的经济就会受到严重影响。这种单一的经济结构使得城市在面对经济波动和转型压力时,缺乏灵活性和韧性。同时,由于缺乏多元化的产业支撑,城市的发展后劲不足,难以实现可持续发展。此外,资源的开采和加工往往伴随着严重的环境污染。与依赖自然资源的城市相比,非资源型城市的产业结构更加均衡,服务业、制造业、高新技术产业等领域的比重相对较大。再加上更重视对环保技术的研发和应用使得城市经济更加稳定,同时也有利于提高碳排放效率。

| 变量 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |

| 东部地区 | 中部地区 | 西部地区 | 城市群 | 非城市群 | 资源型 | 非资源型 | |

| Policy | 0.045 0*** (0.016 4) | 0.095 3*** (0.020 5) | 0.096 4 (0.0690) | 0.088*** (0.015 9) | 0.045 8* (0.023 9) | 0.0070 (0.022 7) | 0.095 8*** (0.014 7) |

| 控制 变量 | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |

| Constant | 2.058 4*** (0.272 3) | 2.304 1*** (0.256 2) | 0.630 3** (0.305 8) | 1.515 6*** (0.363 0) | 1. 668 7*** (0.202 4) | 1. 615 6* (0.194 3) | 1.060 1*** (0.247 5) |

| 城市 固定 | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |

| 时间 固定 | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |

| N | 1 000 | 990 | 830 | 1 070 | 1 750 | 1 140 | 1 680 |

| R2 | 0.8083 | 0.7543 | 0.766 1 | 0.7993 | 0.7643 | 0.7883 | 0.769 9 |

六、结论与政策建议

本研究立足2011—2020 年282 个地级市的面板数据,将“中国制造 2025 ° 试点示范城市建设作为一项准自然实验,采用多期双重差分法来研究其对城市碳排放效率的影响。结果表明:(1)整体而言,“中国制造 2025 ° 政策显著提升了城市碳排放效率,使得试点示范城市的碳排放效率提升了 7.75% 。(2)“中国制造 2025 ° 试点示范城市建设可以通过发挥绿色技术创新效应、资源配置效应和能源利用效率效应提升城市碳排放效率。(3)“中国制造 2025 ° 政策实施效果对碳排放效率的影响存在异质性,其政策效果在东中部城市、城市群城市和非资源型城市更为显著。本文据此提出以下对策建议:

第一,坚持试点创新,示范引领,推广“中国制造 2025 ° 试点示范城市建设的典型模式。一方面,试点示范城市建设取得了良好成效,政府应继续给予或调整政策支持,包括财政补贴、税收优惠、资金支持等,以适应试点示范城市在发展过程中的需求和变化。同时对试点示范城市的政策进行总结和评估,了解哪些政策起到了重要作用,并对其进行优化和完善,不断巩固现有成就。另一方面,政府可以鼓励试点示范城市分享成功经验,通过与其他城市进行深度合作和联动,形成协同效应。通过组织产业对接会、企业合作洽谈会等活动,促进试点示范城市和其他城市、企业的合作与交流,共同推动中国制造业的升级发展。

第二,畅通作用渠道,坚持促进技术创新、优化资源配置并提高能源利用效率。首先,应持续提高城市的创新能力,政府和企业应加大对科研的投入,提高科研人员的待遇和福利,吸引更多的优秀人才从事科研工作。同时,加强科技成果的转化和应用,通过政策引导和市场机制,推动传统产业升级。其次,要不断优化资源配置,可通过政策引导,调整和优化产业结构和布局。鼓励发展具有竞争力和可持续发展的新兴产业,减少传统高耗能和高污染产业。最后,通过改进技术和设备,提高能源利用效率,积极发展和推广清洁能源,如太阳能、风能、生物能等,不断减少城市能源消耗,促进碳排放效率提升。

第三,坚持一市一案,突出特色,研究制定有针对性的实施方案。试点示范城市要充分考虑各地区的差异性,突出地方优势和特色,选准试点方向,成熟一个,推进一个。首先,应坚持“全国一盘棋”, 强化顶层制度设计,加强东中部地区和西部地区之间的合作,共享资源和经验,不断激发“中国制造 2025 ° 政策的碳减排效应。其次,非城市群城市可以通过加强与城市群城市的联系、加强自身的城市建设和发展、加大对政策的制定和执行力度等来改善自身的政策效果。最后,当前“中国制造 2025 ° 政策对资源型城市的作用不明显,因此在未来的发展中,除了传统的自然资源开发和加工产业,资源型城市还可以积极发展新兴产业,如新能源、新材料、生物医药等。这些新兴产业不仅可以带动经济增长,还可以提供更多的就业机会和税收来源,从而形成良性循环,助力城市绿色高质量协同发展。

参考文献:

[1]ZAIM O, TASKIN F. A Kuznets Curve in Environmental Efficiency: an Application on OECDCountries[J]. Environmental and Resource Economics, 2000, 17(1):21-36.

[2] 王诚,王晓娟. 长江经济带碳排放效率: 测度与分析[J]. 统计与决策,2022,38(17):82-85.

[3] 蔺雪芹,边宇,王岱. 京津冀地区工业碳排放效率时空演化特征及影响因素[J]. 经济地理,2021,41(6):187-195.

[4] 成远,乔观民,梅思雨,等. 基于SBM-DEA 浙江省碳排放效率时空演变研究[J]. 资源开发与市场,2022,38(3):272-279.

[5] 杨浩昌,钟时权,李廉水. 绿色技术创新与碳排放效率:影响机制及回弹效应[J]. 科技进步与对策,2023,40(8):99-107.

[6] 何伟军,李闻钦,邓明亮. 人力资本、绿色科技创新与长江经济带全要素碳排放效率[J]. 科技进步与对策,2022,39(9):23-32.

[7] 董昕,张朝辉. 数字经济、城市空间结构与碳排放效率[J]. 城市问题,2023(8):15-25.

[8] 刘志华,徐军委,张彩虹. 科技创新、产业结构升级与碳排放效率——基于省际面板数据的PVAR 分析[J]. 自然资源学报,2022,37(2):508-520.

[9] 郭劲光,王虹力. 数字赋能下减排战略的创新性选择——基于“宽带中国”试点政策的准自然实验[J]. 产业经济研究,2022,(4):101-113,142.

[10] 杨膨宇. 国家创新型城市建设能否促进碳排放效率——理论构建、机制分析及空间效应评估[J]. 贵州财经大学学报,2023,(2):93-102.

[11] 张明斗,代洋洋. 国家生态文明试验区建设有助于提升碳排放效率吗?——基于合成控制法的实证分析[J]. 南京审计大学学报,2023,20(6):101-110.

[12] 王伟龙,王健龙,谢成兴,等.“中国制造 2025° 试点示范城市建设对城市绿色发展效率的影响[J]. 中国人口·资源与环境,2023,33(9):147-158.

[13] 魏向杰,程琦. 产业政策、信号效应与企业创新——基于《中国制造2025》准自然实验[J]. 管理评论,2023,35(8):117-130.

[14] 刘冰冰,刘戒骄. 区位导向型产业政策的创新驱动效应——基于“中国制造2025”国家级示范区政策的准自然实验[J]. 产业经济研究,2023,(5): 1-14.

[15] 苏科,周超. 人力资本、科技创新与绿色全要素生产率——基于长江经济带城市数据分析[J].经济问题,2021,(5):71-79.

[16] 陈创,贾贺,李英楠. 生物质能—碳捕集与封存技术:实现绿色负排放[C] // 中国金属学会能源与热工分会. 第十届全国能源与热工学术年会论文集,2019 :428-432.

[17] 韩先锋,郑酌基,肖远飞. 创新驱动政策“双试点”协同赋能与碳排放“量降质升”——来自国家自主创新示范区与创新型城市的证据[J]. 中国人口·资源与环境,2023,33(10):112-123.

[18] 薛飞,陈煦. 绿色财政政策的碳减排效应——来自“节能减排财政政策综合示范城市”的证据[J]. 财经研究,2022,48(7):79-93.

[19] 聂长飞,卢建新,冯苑,等. 创新型城市建设对绿色全要素生产率的影响[J]. 中国人口·资源与环境,2021,31(3):117-127.

[20] 张华,丰超. 创新低碳之城:创新型城市建设的碳排放绩效评估[J]. 南方经济,2021,(3):36-53.

[21] 张军,吴桂英,张吉鹏. 中国省际物质资本存量估算:1952—2000[J]. 经济研究,2004,(10):35-44.

[22] 丛建辉,刘学敏,赵雪如. 城市碳排放核算的边界界定及其测度方法[J]. 中国人口·资源与环境,2014,24(4):19-26.

[23] BECK T., LEVINE R., LEVKOV A. Big bad banks? The Winners and Losers from Bank Deregulationin the United States[J]. The Journal of Finance, 2010, 65(5):1637-1667.

[24] 江三良,鹿才保. 环境规制影响碳排放效率的外部性及异质性——基于生产性服务业集聚协同的分析[J]. 华东经济管理,2022,36(10):56-69.

[25] 王鑫静,程钰. 城镇化对碳排放效率的影响机制研究——基于全球118 个国家面板数据的实证分析[J]. 世界地理研究,2020,29(3):503-511.

[26] 黄鑫. 互联网基础设施建设加速了能源低碳化转型吗?——来自“宽带中国”战略的经验证据[J]. 环境经济研究,2023,8(2):21-41.

[27] 江艇. 因果推断经验研究中的中介效应与调节效应[J]. 中国工业经济,2022,(5):100-120.

[28] 徐佳,崔静波. 低碳城市和企业绿色技术创新[J]. 中国工业经济,2020,(12):178-196.

[29] 史丹,李少林. 排污权交易制度与能源利用效率——对地级及以上城市的测度与实证[J]. 中国工业经济,2020,(9):5-23.

[30] 李娜. 现代增长理论中的技术进步[J]. 当代经济,2023,40(1):81-87.

Study on the Impact of the Construction of "Made in China 2025" Pilot Demonstration Cities on Urban Carbon Emission Efficiency

ZHANG Yue, YAN Mengke

(Faculty of Economics and Management, Huaibei Normal University, Huaibei, Anhui 235000, China)

Abstract: Carbon emission efficiency integrates economic growth and environmental protection, and "Made in China 2025" pilot demonstration cities, as an important carrier of high-quality economic development, have a profound impact on carbon emission efficiency. Based on the panel data of 282 prefecture-level cities in China from 2011 to 2020, this paper uses the "Made in China 2025" pilot demonstration city construction as a quasi-natural experiment, and applies the multi-period double-difference method to test the impact of the demonstration city construction on the city's carbon emission efficiency. The results show that: (1) the "Made in China 2025" pilot demonstration city construction has a significant promotion effect on urban carbon emission efficiency, and this conclusion still holds true after several robustness tests. (2) Mechanism analysis shows that the "Made in China 2025" policy contributes to the improvement of carbon emission efficiency by promoting green technological innovation, optimizing resource allocation and improving energy utilization efficiency. (3) Heterogeneity analysis shows that the policy is more effective in cities in East and Central China, urban agglomerations and non-resource-based cities.

Key words: Made in China 2025; Carbon Emission Efficiency; Double Difference Approach

编辑:唐玲娜

中国乡村治理研究:多维特征、热点议题与发展态势

基于1991—2022 年国家社会科学基金和国家自然科学基金项目的计量分析

李俊1,2,张小妍

(1. 四川师范大学 纪检监察学院,成都 610066 ;2. 四川大学 马克思主义学院,成都 610065)

摘 要:乡村治理作为国家治理的重要基石,不仅关系到乡村社会稳定,更关乎着国家长治久安。为推动乡村治理研究行稳致远,通过对1991—2022 年以“乡村治理”为主题的449 项国家社会科学和国家自然科学基金项目为样本,利用SPSS 和ROST CM6 软件对项目立项趋势、类别属性、学科归属、立项单位、所属地区等特征进行系统梳理,厘清了相应研究的实质。受国际形势、国家政策、学科发展等多重因素影响,已有研究议题呈现出由村民自治向乡村治理转变的阶段性特征,表现出学科领域多样化、影响范围扩大化、研究主题综合化和研究对象多元化的发展态势。展望未来,在全面推进乡村振兴战略的新征程下,乡村治理研究应围绕领导体制、治理体系、成效评价等维度持续探索。

关键词:乡村治理;研究热点;发展态势中图分类号 :F427/X321 文献标志码 :A文章编号:1672-0539(2025)01-007-15引用格式:李俊,张小妍.中国乡村治理研究:多维特征、热点议题与发展态势——基于1991—2022 年国家社会科学基金和国家自然科学基金项目的计量分析[J]. 成都理工大学学报(社会科学版),2025,33(1):74-88.

乡村治理作为国家治理的重要根基,在维护乡村社会稳定、推动乡村全面振兴和建设社会主义现代化强国中扮演关键角色。随着乡村社会结构变化以及流动性增加,传统乡村治理体制和方式难以满足已变化的民众和社会需求,更难以实现乡村社会有效治理。党的十八大以来,国家治理体系发生系统性、整体性重构带动乡村治理体系发生“一元主导”“三治融合”“合作共治”等结构性变革,同时又加剧了“权力集中”“政经不分”“自治异化”等复合性、结构性困局。基于这一社会现实,党的二十大报告指出,“全面建设社会主义现代化国家,最艰巨最繁重的任务仍然在农村” [1],强调要加强和改进乡村治理,不断提高乡村治理体系和治理能力现代化水平。在党和国家的政策、国内外经济形势、学科发展规划等多重因素的引导下,乡村治理问题逐渐受到学界重视,积累了丰硕的研究成果。在此基础上,一些学者以CSSCI 期刊文献、知网文献等客观数据为研究样本,基于不同时间节点对乡村某一领域或主体的治理实践进行回顾与展望,力求从宏观层面把握研究现状和未来发展趋势[2-4]。但受限于样本数据类型、发表时间、研究主题等因素,现有研究成果存在样本同质化、主题较为单一、时效性不足等问题,无法及时客观地描述当前乡村治理研究全貌,研究图景有待更新。基于上述问题,本文选取1991—2022 年以“乡村治理”为研究主题的国家社会科学基金(以下简称“国家社科基金”)和国家自然科学基金(以下简称“国家自科基金”)资助项目为样本数据进行实证分析,试图厘清已有研究脉络,系统呈现乡村治理研究的学术谱系,以期为新时代新征程中的乡村治理研究提供新视角。

一、数据来源与研究方法

(一) 数据来源

本文数据来源于两个渠道。一是在“国家社科基金项目数据库”的“项目名称”栏输入“乡村治理”等相关关键词1,搜索得到977 条记录,通过人工筛选和删除重复项,得到401 项国家社科基金项目。二是在科学网基金查询系统输入“乡村治理”等相关关键词,在学科分类处依次选择不同学科部和其下属学科进行检索,共得到135 条记录,通过人工筛选和删除重复项,得到48 项国家自科基金项目。

(二) 研究方法

本文选取量化分析法对样本数据进行分析,以探究中国乡村治理研究现状。具体操作步骤为:首先,将样本数据导入SPSS 软件,分别对项目数量、所属类别、学科类型、立项单位及所属地区进行统计描述。其次,结合项目立项分布趋势图,发现乡村治理研究项目数量变化与国家相关政策的颁布在时间节点上具有高度关联性,特别是在1998 年《中华人民共和国村民委员会组织法》、2006 年农业税的正式取消和2017 年乡村振兴战略发布后,乡村治理研究项目立项趋势出现变化。因此,本文将乡村治理研究项目分为立项起步(1991—1998 年)、探索发展(1999—2005年)、稳步增长(2006—2017 年)和深入拓展(2018 年以来)四个阶段展开讨论,并运用ROSTCM6 软件提取各阶段项目名称关键词词频,梳理分析各阶段研究热点。最后,以样本数据为基础,结合国家政策和相关文献展望乡村治理未来发展态势。

二、乡村治理研究项目特征分析

随着乡村治理实践持续深入,国家基金项目立项数量不断增多,项目所属类别不断丰富,项目学科视角不断拓宽,项目立项单位不断增加,呈现出蓬勃发展的新局面。

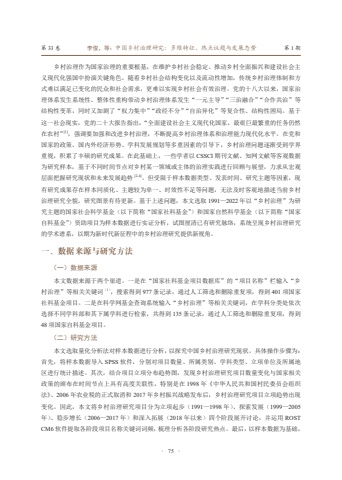

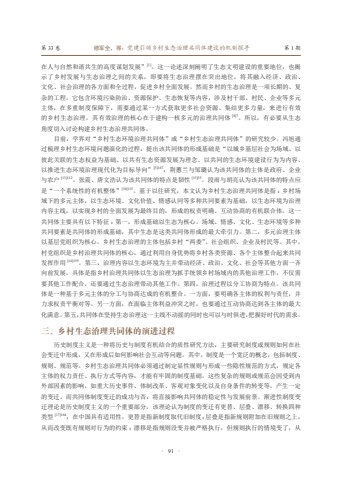

(一)项目立项趋势

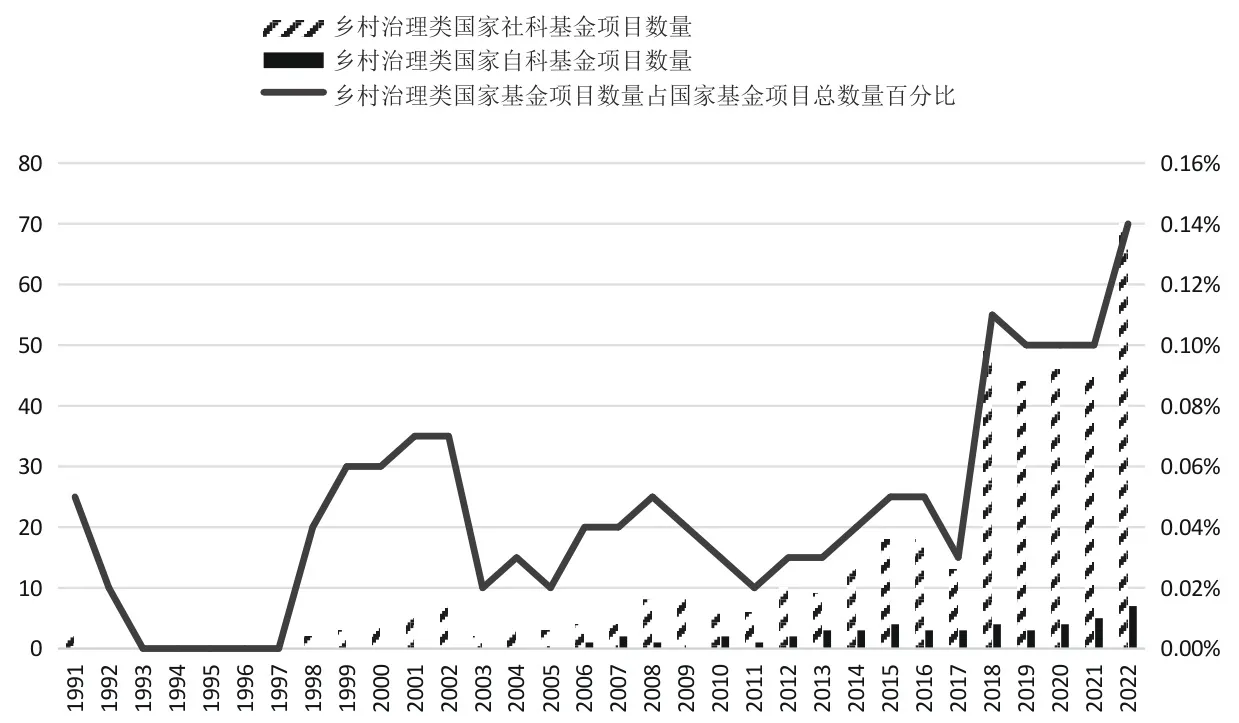

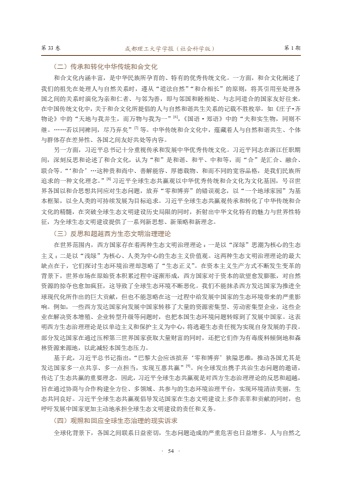

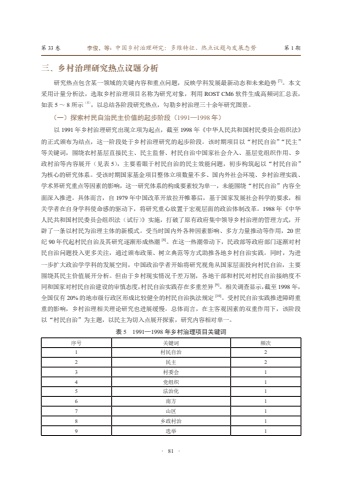

乡村治理研究项目虽存在立项起伏,但整体呈现增长趋势,如图1 所示。就乡村治理类国家社科基金项目而言,无论从立项时间、数量还是增长趋势方面都显著高于国家自科基金项目。自1991 年国家社科基金开始设立以来,乡村治理类项目便相应而生,而相关国家自科基金项目则是在2006 年才出现立项。出现这一现象的原因主要在于研究问题归属的学科领域,乡村治理研究侧重于人文社会科学,学界主要偏向从政治学、社会学、马列·科社等学科视角进行探究。在立项增长趋势方面,受国家基金项目总体立项数量不断增长的影响,乡村治理类国家社科和国家自科基金项目虽存在增长幅度差异,但总体均呈现出蓬勃增长态势。

(二) 项目类别分布

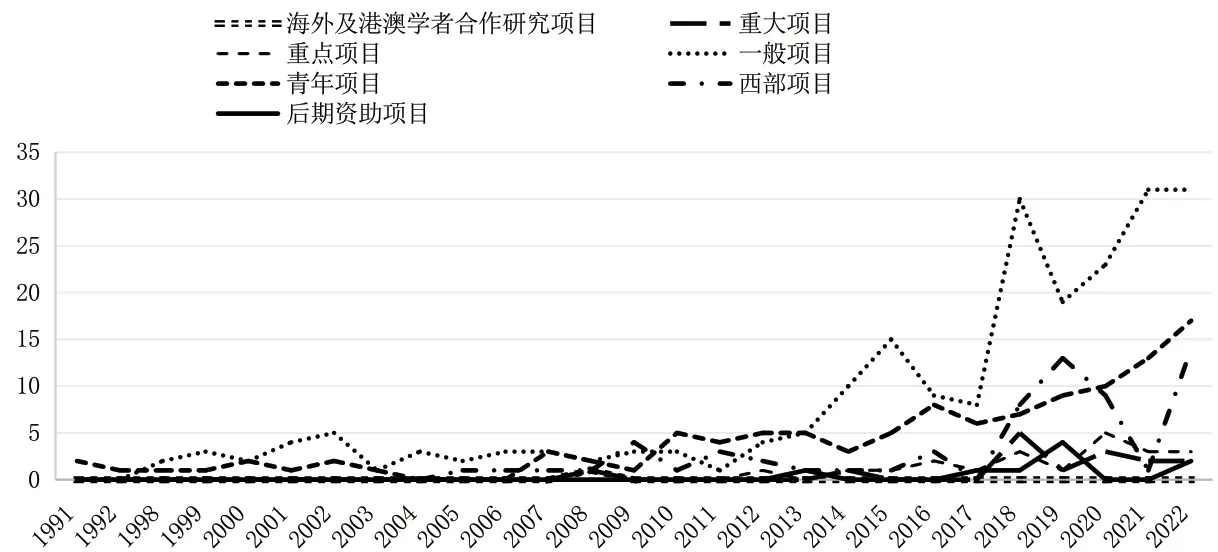

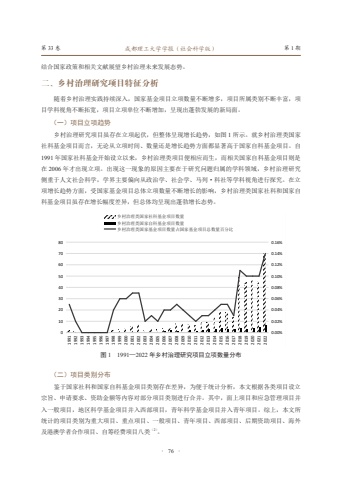

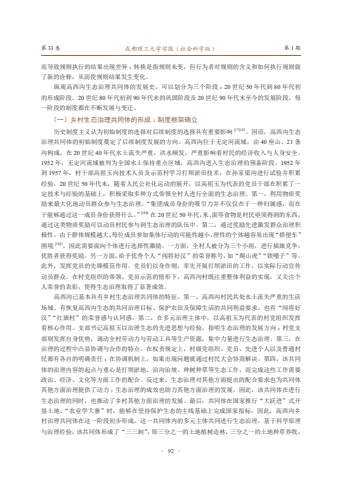

鉴于国家社科和国家自科基金项目类别存在差异,为便于统计分析,本文根据各类项目设立宗旨、申请要求、资助金额等内容对部分项目类别进行合并。其中,面上项目和应急管理项目并入一般项目,地区科学基金项目并入西部项目,青年科学基金项目并入青年项目。综上,本文所统计的项目类别为重大项目、重点项目、一般项目、青年项目、西部项目、后期资助项目、海外及港澳学者合作项目、自筹经费项目八类(2)。

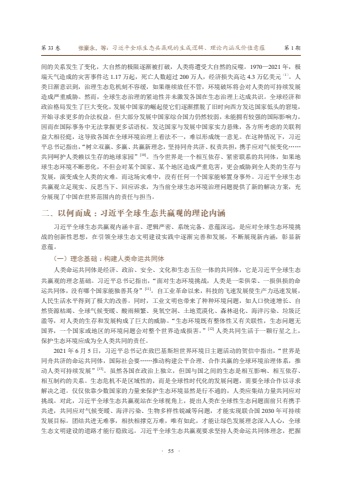

乡村治理项目类型不断丰富,如图2 所示,现已包含全部设立项目类别。受国内改革情况、学术界研究重点、国家基金项目整体数量设置等多重因素影响,1991—2004 年项目立项类型仅有一般项目和青年项目两类,立项数量较少。2004 年国家社科基金设置西部项目后,2005 年相关立项出现。2006—2017 年项目类型进一步丰富,重大项目、重点项目、后期资助项目和海外及港澳学者合作项目出现。2018—2022 年各类项目立项数量不断增加,呈现出“类别丰富,有主有辅”的蓬勃发展局面。具体而言,主要表现在以下两方面:

在项目类别分布方面,各类项目数量分布不均,主要集中在一般项目和青年项目,如表1 所示。具体来看,一般项目和青年项目立项数量占比 74.83% ,超过相关项目立项总数的三分之二。出现这一现象的原因主要在于一般项目申报指标多、申报限制少和国家持续加大青年学者扶持力度。重大项目、重点项目和后期资助项目的立项数量则明显低于前两类项目,分别占比 3.34% 、4.90% 和 2.00% 。这一现象的产生与三类项目申请要求的限制密切相关。重大项目学术分量厚重,既要求申请学者具有丰富的知识储备和较强的研究能力,还要求其具有正高级专业技术职称或厅局级以上(含)领导职务,重点项目则要求申请人具有较好的前期研究基础且预期成果体量和质量高于一般项目,而后期资助项目需要提供已完成 80 % 以上且尚未出版的学术专著方可申请。此外,乡村治理研究中还有1 项海外及港澳学者合作项目,反映出中国乡村治理问题在一定程度上受到国际关注。

| 项目类别 | 乡村治理类国家社科基金项目 | 乡村治理类国家自科基金项目 | 乡村治理类国家基金项目 | ||||||

| 数量 | 占全部乡村 治理类国家 社科基金项 目百分比 | 占全部国 家社科基 金项目百 分比 | 数量 | 占全部乡村 治理类国家 自科基金项 目百分比 | 占全部国家 自科基金项 目百分比 | 数量 | 占全部乡村 治理类国家 基金项目百 分比 | 占全部国 家基金项 目百分比 | |

| 一般项目 | 197 | 49.13% | 0.29% | 25 | 52.08% | 0.0037% | 222 | 49.44% | 0.0300% |

| 青年项目 | 100 | 24.94% | 0.15% | 14 | 29.17% | 0.0021% | 114 | 25.39% | 0.0154% |

| 西部项目 | 57 | 14.21% | 0.08% | 8 | 16.67% | 0.0012% | 65 | 14.48% | 0.0088% |

| 重大项目 | 15 | 3.74% | 0.02% | 0 | 0.00% | 0.0000% | 15 | 3.34% | 0.0020% |

| 重点项目 | 22 | 5.49% | 0.03% | 0 | 0.00% | 0.0000% | 22 | 4.90% | 0.0030% |

| 后期资助项目 | 9 | 2.24% | 0.01% | 0 | 0.00% | 0.0000% | 6 | 2.00% | 0.0012% |

| 海外及港澳学 者合作项目 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1 | 2.08% | 0.0001% | 1 | 0.22% | 0.0001% |

| 自筹经费 项目 | 1 | 0.25% | 0.01% | 0 | 0.00% | 0.0000% | 1 | 0.22% | 0.0002% |

| 总计 | 401 | 100% | 0.59% | 48 | 100% | 0.0071% | 449 | 100% | 0.0607% |

在项目增长趋势方面,各类项目立项增长趋势起伏不定,青年项目相对稳定,西部项目起伏相对较大。具体来看,青年项目总体呈持续增长趋势的主要原因在于国家基金相关政策的扶持。根据规定,如一般项目和重点项目指标在申请后有剩余,则可向青年项目转移。同时,2014 年国家社科基金项目委员会将青年项目的申请年龄由39 岁调整至35 岁,有效减少了申请者数量,缓解了青年学者之间的竞争力度。西部项目自2004 年设立以来,除当年和2017 年无立项外,其余年份均有立项。2017 年以前西部项目立项数量基本徘徊在 1~2 项,2018 年后立项数量开始增长,并在2022 年达到高峰。结合西部项目整体立项数量变化趋势及项目名称发现,这一现象主要得益于国家政策对西部地区特别是“三区三州”地区发展建设的引导。在实施乡村振兴战略基础上,国家于2017 年11 月颁布《关于支持深度贫困地区脱贫攻坚的实施意见》,特别对“三区三州”深度贫困地区展开帮扶,要求在加大资金和项目扶持力度的基础上,构建脱贫攻坚需要的支撑保障体系[5]。这一重大部署也推动学术界利用西部项目优势对“三区三州”地区乡村治理问题展开研究,相关立项不断涌现。

(三)项目学科类型

当前,乡村治理研究项目所属学科不断丰富,研究视野不断拓展3,如表2 所示。

从项目学科阶段分布来看,学科类型逐渐增多。具体而言,1991—1998 年立项项目主要集中于政治学、社会学、党史·党建和法学领域。随着研究的不断深入,已有学科视角和方法难以全面覆盖乡村治理研究内容,许多学者开始从人口学、经济学、马列·科社等学科汲取研究思路。据统计,1999—2005 年在人口学、民族学(4)、马列·科社以及应用经济学科领域也出现立项。2006—2017 年立项项目共涵盖12 个学科,涉及管理学、中国历史、宗教学、理论经济、哲学等新的学科。2018 年后,乡村治理研究学科视野进一步拓展,新闻学与传播学、体育学、世界历史、统计学、地球科学和工程、材料科学等学科的学者加入研究队伍。在不同学科研究视角和研究方法的加持下,乡村治理研究逐渐形成了较为完备的发展形态和内在逻辑。

从项目学科集中度来看,立项项目学科类型主要为政治学和社会学。政治学学科项目在各阶段占比均排前列,且总体上立项数量最多,共计108 项,占项目总数量434 的比例为 24.88% 。乡村治理作为国家治理的重要组成部分,站在政治学视角展开研究是题中应有之义。社会学学科项目立项数量紧随其后,共计93 项,占比 21.43% 。社会学学科视角研究乡村治理问题历史悠久,理论成果丰硕。近代以来,中国学者引入西方社会学学科范式对中国乡村治理问题予以研究分析,并在理论内涵与具体实践相结合的过程中,逐渐形成了具有本土特色的社会学研究模式,为挖掘乡村社会发展现实和分析乡村治理问题提供了重要的研究范式。社会学学科项目出现时间早,立项数量不断增加,特别是2018—2022 年立项数量超过政治学,位居首位。面对新时代乡村社会各领域不断出现的新现象、新情况和新问题,学者们以社会学为视角分析各地具体实践,为提升乡村治理效能提供新思路。

| 1991—1998年 | 1999—2005年 | 2006—2017年 | 2018—2022年 | 1991—2022年 | ||||||

| 项目 数量 | 占比 | 项目 数量 | 占比 | 项目 数量 | 占比 | 项目 数量 | 占比 | 项目 数量 | 占比 | |

| 政治学 | 3 | 50.00% | 8 | 27.59% | 42 | 29.58% | 55 | 21.40% | 108 | 24.88% |

| 社会学 | 1 | 16.67% | 7 | 24.13% | 28 | 19.72% | 57 | 22.18% | 93 | 21.43% |

| 管理学* | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 25 | 17.61% | 33 | 12.84% | 58 | 13.36% |

| 党史·党建 | 1 | 16.67% | 8 | 27.59% | 8 | 5.63% | 16 | 6.23% | 33 | 7.60% |

| 民族学 | 0 | 0.00% | 2 | 6.90% | 7 | 4.93% | 21 | 8.17% | 30 | 6.91% |

| 马列·科社 | 0 | 0.00% | 1 | 3.45% | 8 | 5.63% | 18 | 7.00% | 27 | 6.22% |

| 法学 | 1 | 16.67% | 1 | 3.45% | 9 | 6.34% | 10 | 3.89% | 21 | 4.84% |

| 中国历史 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 4 | 2.82% | 6 | 3.50% | 13 | 3.00% |

| 新闻学与 传播学 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 12 | 4.67% | 12 | 2.76% |

| 应用经济 | 0 | 0.00% | 1 | 3.45% | 2 | 1.41% | 6 | 2.33% | 9 | 2.07% |

| 理论经济 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 0.70% | 5 | 1.95% | 6 | 1.38% |

| 地球科学 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 4 | 2.82% | 2 | 0.78% | 6 | 1.38% |

| 宗教学 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 2 | 1.41% | 2 | 0.78% | 4 | 0.92% |

| 体育学 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 3 | 1.17% | 3 | 0.69% |

| 统计学 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 3 | 1.17% | 3 | 0.69% |

| 人口学 | 0 | 0.00% | 1 | 3.45% | 0 | 0.00% | 2 | 0.78% | 3 | 0.69% |

| 世界历史 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 2 | 0.78% | 2 | 0.46% |

| 哲学 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 2 | 1.41% | 0 | 0.00% | 2 | 0.46% |

| 工程与 材料科学 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 0.39% | 1 | 0.23% |

| 总计 | 9 | 100% | 29 | 100% | 142 | 100.00% | 257 | 100.00% | 434 | 100% |

(四)项目立项单位及所属地区

某一领域研究机构的地位和总体实力可以通过其获得国家基金资助项目情况来判断,其中获得立项数目较多的单位为该领域的核心研究机构[6]。乡村治理项目主要由高校、党校、社会科学研究院、农业农村部、国际扶贫中心等7 类单位承担,在各类研究单位的合力推动下,乡村治理研究不断朝着多元化、专业化和综合化方向发展。受历史传统、学科优势、研究条件、研究学者等多重因素的影响,华中师范大学为乡村治理项目研究机构中承担项目数量最多的单位,1991—2022 年共承担15 项,如表3 所示。南京农业大学和华中农业大学作为农林类院校,受学科研究优势等因素的影响,乡村治理项目立项数量高于其他高校。江苏大学管理学院下设有新农村发展研究院,特别关注“三农”领域的重大经济管理等相关问题,相关立项位居前列。

| 工作单位 | 立项数量 | 工作单位 | 立项数量 |

| 华中师范大学 | 15 | 兰州大学 | 6 |

| 南京农业大学 | 9 | 福州大学 | 5 |

| 华中农业大学 | 7 | 贵州民族大学 | 5 |

| 云南大学 | L | 清华大学 | 5 |

| 中国社会科学院 | 7 | 武汉大学 | 5 |

| 江苏大学 | 6 | 西安交通大学 | 5 |

为进一步探究各地区研究实力,本文将乡村治理研究项目所属的31 个省(自治区、直辖市)划分为东部、中部和西部地区,计算各阶段乡村治理类国家基金项目的立项数量及占比。总体来看,1991—2022 年三大地区项目立项数量始终呈现上升态势,但各区域研究力量分布不均,如表4 所示。具体而言,1991—1998 年中部地区项目最多,东部地区项目其次,西部地区项目无立项;1999—2017 年三大地区立项数量不断上涨,形成东部地区最多、中部地区第二和西部地区最少的分布格局;而2018—2022 年西部地区立项数量不断增长,超过中部地区,逐渐向东部地区靠近。在国家自然科学基金委员会对西部项目大力支持和国家对西部地区乡村治理问题高度重视等因素的推动下,西部地区立项数量不断增加,整体占比呈现上升趋势。

| 1991—1998年 | 1999- 9—2005年 | 2006—2017年 | 2018—2022年 | 1991—2022年 | ||||||

| 项目 数量 | 项目数量占 总数量比 | 项目 数量 | 项目数量占 总数量比 | 项目 数量 | 项目数量占 总数量比 | 项目 数量 | 项目数量占 总数量比 | 项目 数量 | 项目数量占 总数量比 | |

| 东部 | 2 | 33.33% | 13 | 44.83% | 60 | 41.67% | 103 | 38.15% | 178 | 39.64% |

| 中部 | 4 | 66.67% | 10 | 34.48% | 43 | 29.86% | 63 | 23.33% | 120 | 26.73% |

| 西部 | 0 | 0.00% | 6 | 20.69% | 41 | 28.47% | 104 | 38.52% | 151 | 33.63% |

| 总计 | 6 | 100% | 29 | 100% | 144 | 100% | 270 | 100% | 449 | 100.00% |

三、乡村治理研究热点议题分析

研究热点包含某一领域的关键内容和重点问题,反映学科发展最新动态和未来趋势[7]。本文采用计量分析法,选取乡村治理项目名称为研究对象,利用ROST CM6 软件生成高频词汇总表,如表 5~8 所示(5),以总结各阶段研究热点,勾勒乡村治理三十余年研究图景。

(一)探索村民自治民主价值的起步阶段(1991—1998 年)

以1991 年乡村治理研究出现立项为起点,截至1998 年《中华人民共和国村民委员会组织法》的正式颁布为结点,这一阶段处于乡村治理研究的起步阶段。该时期项目以“村民自治”“民主”等关键词,围绕农村基层直接民主、民主监督、村民自治中国家社会介入、基层党组织作用、乡政村治等内容展开(见表5),主要着眼于村民自治的民主效能问题,初步构筑起以“村民自治”为核心的研究体系。受该时期国家基金项目整体立项数量不多、国内外社会环境、乡村治理实践、学术界研究重点等因素的影响,这一研究体系的构成要素较为单一,未能围绕“村民自治”内容全面深入推进。具体而言,自1979 年中国改革开放拉开帷幕后,基于国家发展社会科学的要求,相关学者在自身学科使命感的驱动下,将研究重心放置于宏观层面的政治体制改革。1988 年《中华人民共和国村民委员会组织法(试行)》实施,打破了原有政府集中领导乡村治理的管理方式,开辟了一条以村民为治理主体的新模式。受当时国内外各种因素影响、多方力量推动等作用,20 世纪90 年代起村民自治及其研究逐渐形成热潮[8]。在这一热潮带动下,民政部等政府部门逐渐对村民自治问题投入更多关注,通过颁布政策、树立典范等方式助推各地乡村自治实践。同时,为进一步扩大政治学学科的发展空间,中国政治学者开始将研究视角从国家层面投向村民自治,主要围绕其民主价值展开分析。但由于乡村现实情况千差万别,各地干部和村民对村民自治接纳度不同和国家对村民自治建设的审慎态度,村民自治实践存在多重差异[9]。相关调查显示,截至1998 年,全国仅有 20% 的地市级行政区形成比较健全的村民自治执法规定[10]。受村民自治实践推进障碍重重的影响,乡村治理相关理论研究也进展缓慢。总体而言,在主客观因素的双重作用下,该阶段以“村民自治”为主题,以民主为切入点展开探索,研究内容相对单一。

| 序号 | 关键词 | 频次 |

| 1 | 村民自治 | 2 |

| 2 | 民主 | 2 |

| 3 | 村委会 | 1 |

| 4 | 党组织 | 1 |

| 5 | 法治化 | 1 |

| 6 | 南方 | 1 |

| 7 | 山区 | 1 |

| 8 | 乡政村治 | 1 |

| 9 | 选举 | 1 |

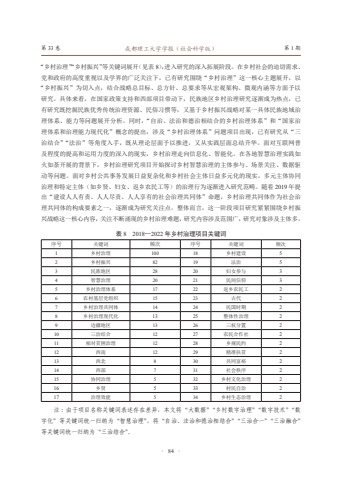

(二)挖掘村民自治全面实践的探索发展阶段(1999—2005 年)

以1998 年11 月正式颁布的《中华人民共和国村民委员会组织法》为起点,乡村治理研究进入新阶段,已有研究围绕“村民自治”“民主”“乡村治理”等关键词,向民族、基层党组织、宗族、乡(镇)政府等视角不断深化(见表6),部分研究选择贫困山区、华北、西北、苏南、经济发达地区等地点展开实地调研,推动以“村民自治”为核心的研究体系走向完善。具体来看,在总结《中华人民共和国村民委员会组织法(试行)》实施问题的基础上《,中华人民共和国村民委员会组织法》将原有21 条法规内容扩展到30 条,进一步明确了村委会性质和直接选举程序。由此,各地积极开展村民自治实践,自治活动渐入规范,自治组织不断加强,自治制度日趋完善,自治权利逐步落实[11]。随着各地实践成效的累积,学术界对村民自治问题的研究热忱进一步激发,相关立项不断增多。同时,1998 年“乡村治理”概念的提出丰富了乡村治理研究内容,“村民自治”逐渐被归纳为乡村治理手段,学者们开始探讨民主建设与乡村治理实践之间的关系、优化路径等内容。此外,改革开放在推动经济发展和国家繁荣的同时,也使得长期被忽视的城乡发展差距逐渐暴露出来,农民穷、农村苦和农业危的现实危机促使研究关注点逐渐从村民自治的民主视角走向乡村治理制度绩效、乡镇管理模式、村级党政关系等方面,农村民间组织、社会资本、合作制度、合作组织等内容加入研究范畴。在国家政策、“乡村治理”概念出现、农村发展深层次问题暴露等多重因素诱导下,村民自治愈发受到关注,研究内容从民主视角不断向治理主体、方式、模式等角度转移。整体而言,这一时期村民自治研究走出民主范畴,开始向内部结构、外部环境等多重视角深入,理论框架和实践模式进一步丰富。

| 序号 | 关键词 | 频次 | 序号 | 关键词 | 频次 |

| 1 | 村民自治 | 21 | 14 | 制度绩效 | 1 |

| 2 | 民主 | 9 | 15 | 乡镇管理模式 | 1 |

| 3 | 民族 | 5 | 16 | 居民自治 | 1 |

| 4 | 乡村治理 | 4 | 17 | 村级党政关系 | 1 |

| 5 | 基层党组织 | 4 | 18 | 华北 | 1 |

| 9 | 宗族 | 3 | 19 | 西北地区 | 1 |

| 7 | 乡(镇)政府 | 2 | 20 | 四种地区 | 1 |

| 8 | 宗教 | 2 | 21 | 苏南地区 | 1 |

| 9 | 中国共产党 | 2 | 22 | 经济发达地区 | 1 |

| 10 | 依法治国 | 2 | 23 | 农村民间组织 | 1 |

| 11 | 贫困山区 | 1 | 24 | 社会资本 | 1 |

| 12 | 改革开放 | 1 | 25 | 合作制度 | 1 |

| 13 | 基层政权 | 1 | 26 | 合作组织 | 1 |

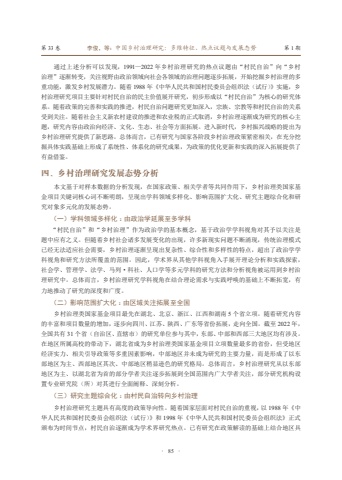

(三)推动乡村治理转型升级的稳步增长阶段(2006—2017 年)

以农业税的正式取消为指引,2006 年以来乡村治理研究立项数量逐步增加,围绕“乡村治理”“村民自治”“民族”“法治”等关键词推进(见表7),进入到乡村治理研究的稳步增长阶段,已有研究核心主题开始由“村民自治”转向“乡村治理”,以乡村治理为核心的研究体系初具雏形。具体而言,基于城乡发展差距愈发明显、突出的社会现实,2005 年底党的十六届五中全会提出要按照“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”的总要求开展社会主义新农村建设。自此,党和国家开始从政治、经济、文化、生态、社会等领域全方位推进乡村建设,给予乡村治理研究更多空间。已有研究开始走出村民自治的政治视角,在分析新农村建设政策内涵等内容的基础上,城乡统筹、法治问题、环境治理、贫困治理等研究相应而生,乡村精英、农民合作组织等被纳入研究对象范围。2006 年农业税政策的取消在减轻农民生产生活压力的同时,使得乡镇财政短缺问题彻底暴露,农村公共产品供给严重短缺,乡村治理困难重重,引发学界诸多关注,学者们开始审视乡村治理绩效、治理结构等问题。受经济水平、社会结构等因素影响,少数民族乡村治理困境尤为突出,贫困、村内公共服务供给不足、文化传统的濒危和消失、村内政治体制矛盾等问题凸显,如何重建少数民族乡村治理秩序成为这一时期多数研究者关注的问题。整体而言,该阶段项目以国家政策为导向,始终围绕乡村治理实际推进理论研究,形成了较为规范的研究体系。

| 序号 | 关键词 | 频次 | 序号 | 关键词 | 频次 |

| 1 | 乡村治理 | 72 | 16 | 西北 | 2 |

| 2 | 村民自治 | 19 | 17 | 改革开放 | 2 |

| 3 | 民族 | 16 | 18 | 国家治理 | 2 |

| 4 | 法治 | 9 | 19 | 集体林权制度改革 | 2 |

| 5 | 新农村建设 | 9 | 20 | 乡村精英 | 2 |

| 9 | 基层党组织 | 4 | 21 | 精准扶贫 | 2 |

| L | 城乡统筹 | 3 | 22 | 民主管理 | 2 |

| 8 | 农村环境治理 | 3 | 23 | 民主协商 | 2 |

| 9 | 西部 | 3 | 24 | 农村贫困治理 | 2 |

| 10 | 西南 | 3 | 25 | 农民合作组织 | 2 |

| 11 | 新疆 | 3 | 26 | 社会管理 | 2 |

| 12 | 治理绩效 | 3 | 27 | 现代化 | 2 |

| 13 | 治理结构 | 3 | 28 | 乡规民约 | 2 |

| 14 | 中国共产党 | 3 | 29 | 项目制 | 2 |

| 15 | 发达地区 | 2 | 30 | 宗族 | 2 |

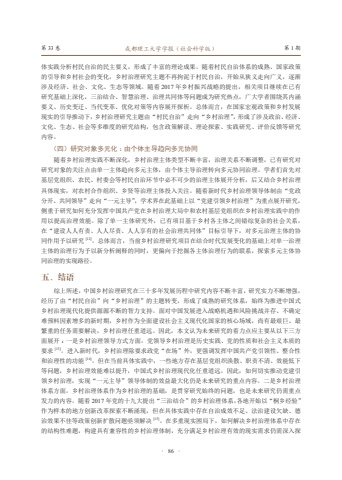

(四)立足乡村振兴战略道路的深入拓展阶段(2018 年至今)

以2017 年底乡村振兴战略提出为指引,2018 年以来乡村治理研究立项数量迅速增加,围绕“乡村治理”“乡村振兴”等关键词展开(见表8),进入研究的深入拓展阶段。在乡村社会的迫切需求、党和政府的高度重视以及学界的广泛关注下,已有研究围绕“乡村治理”这一核心主题展开,以“乡村振兴”为切入点,结合战略总目标、总方针、总要求等从宏观架构、微观内涵等方面予以研究。具体来看,在国家政策支持和西部项目带动下,民族地区乡村治理研究逐渐成为热点,已有研究既挖掘民族优秀传统治理资源、民俗习惯等,又基于乡村振兴战略对某一具体民族地域治理体系、能力等问题展开分析。同时,“自治、法治和德治相结合的乡村治理体系”和“国家治理体系和治理能力现代化”概念的提出,涉及“乡村治理体系”问题项目出现,已有研究从“三治结合”“法治”等角度入手,既从理论层面予以推进,又从实践层面总结升华。面对互联网普及程度的提高和运用力度的深入的现实,乡村治理走向信息化、智能化。在各地智慧治理实践如火如荼开展的背景下,乡村治理研究项目开始探讨乡村智慧治理的主体参与、场景关注、数据驱动等问题。面对乡村公共事务发展日益复杂化和乡村社会主体日益多元化的现实,多元主体协同治理和特定主体(如乡贤、妇女、返乡农民工等)的治理行为逐渐进入研究范畴。随着2019 年提出“建设人人有责、人人尽责、人人享有的社会治理共同体”命题,乡村治理共同体作为社会治理共同体的构成要素之一,逐渐成为研究关注点。整体而言,这一阶段项目研究紧紧围绕乡村振兴战略这一核心内容,关注不断涌现的乡村治理难题,研究内容涉及范围广,研究对象涉及主体多。

| 序号 | 关键词 | 频次 | 序号 | 关键词 | 频次 |

| 1 | 乡村治理 | 100 | 18 | 乡村建设 | 5 |

| 2 | 乡村振兴 | 82 | 19 | 法治 | 5 |

| 3 | 民族地区 | 28 | 20 | 妇女参与 | 3 |

| 4 | 智慧治理 | 20 | 21 | 民间信仰 | 3 |

| 5 | 乡村治理体系 | 17 | 22 | 返乡农民工 | 2 |

| 6 | 农村基层党组织 | 15 | 23 | 古代 | 2 |

| 7 | 乡村治理共同体 | 14 | 24 | 民国时期 | 2 |

| 8 | 乡村治理现代化 | 13 | 25 | 整体性治理 | 2 |

| 9 | 边疆地区 | 13 | 26 | 三权分置 | 2 |

| 10 | 三治结合 | 12 | 27 | 农民合作社 | 2 |

| 11 | 相对贫困治理 | 12 | 28 | 乡规民约 | 2 |

| 12 | 西南 | 12 | 29 | 精准扶贫 | 2 |

| 13 | 西北 | 8 | 30 | 共同富裕 | 2 |

| 14 | 西部 | 7 | 31 | 社会秩序 | 2 |

| 15 | 协同治理 | 5 | 32 | 乡村文化治理 | 2 |

| 16 | 乡贤 | 5 | 33 | 村民自治 | 2 |

| 17 | 治理效能 | 5 | 34 | 乡村生态治理 | 2 |

注:由于项目名称关键词表述存在差异,本文将“大数据”“乡村数字治理”“数字技术”“数字化”等关键词统一归纳为“智慧治理”,将“自治、法治和德治相结合”“三治合一”“三治融合”等关键词统一归纳为“三治结合”。

通过上述分析可以发现,1991—2022 年乡村治理研究的热点议题由“村民自治”向“乡村治理”逐渐转变,关注视野由政治领域向社会各领域的治理问题逐步拓展,开始挖掘乡村治理的多重功能,激发乡村发展潜力。随着1988 年《中华人民共和国村民委员会组织法(试行)》实施,乡村治理研究项目主要针对村民自治的民主价值展开研究,初步形成以“村民自治”为核心的研究体系。随着政策的完善和实践的推进,村民自治问题研究更加深入,宗族、宗教等和村民自治的关系受到关注。随着社会主义新农村建设的推进和农业税的正式取消,乡村治理逐渐成为研究的核心主题,研究内容由政治向经济、文化、生态、社会等方面拓展。进入新时代,乡村振兴战略的提出为乡村治理研究提供了新思路。总体而言,已有研究与国家各阶段乡村治理政策紧密相关,在充分挖掘具体实践基础上形成了系统性、体系化的研究成果,为政策的优化更新和实践的深入拓展提供了有益借鉴。

四、乡村治理研究发展态势分析

本文基于对样本数据的分析发现,在国家政策、相关学者等共同作用下,乡村治理类国家基金项目关键词核心词不断明朗,呈现出学科领域多样化、影响范围扩大化、研究主题综合化和研究对象多元化的发展态势。

(一)学科领域多样化:由政治学延展至多学科

“村民自治”和“乡村治理”作为政治学的基本概念,基于政治学学科视角对其予以关注是题中应有之义。但随着乡村社会诸多发展变化的出现,许多新现实问题不断涌现,传统治理模式已经无法适应社会需要,乡村治理逐渐呈现出复杂性、综合性和多样性的特点,超出了政治学学科视角和研究方法所覆盖的范围。因此,学术界从其他学科视角入手展开理论分析和实践探索,社会学、管理学、法学、马列·科社、人口学等多元学科的研究方法和分析视角被运用到乡村治理研究中。总体而言,乡村治理研究学科视角在结合理论需求与实践呼唤的基础上不断拓宽,有力地推动了研究的深度和广度。

(二) 影响范围扩大化:由区域关注拓展至全国

乡村治理类国家基金项目最先在湖北、北京、浙江、江西和湖南5 个省立项。随着研究内容的丰富和项目数量的增加,逐步向四川、江苏、陕西、广东等省份拓展,走向全国。截至2022 年,全国共有31 个省(自治区、直辖市)的研究单位参与其中,东部、中部和西部三大地区均有涉及。在地区所属高校的带动下,湖北省成为乡村治理类国家基金项目立项数量最多的省份,但受地区经济实力、相关引导政策等多重因素影响,中部地区并未成为研究的主要力量,而是形成了以东部地区为主、西部地区其次、中部地区稍显逊色的研究格局。总体而言,乡村治理研究从以东部地区为主、以湖北省为首的部分学者关注逐步拓展到全国范围内广大学者关注,部分研究机构设置专业研究院(所)对其进行全面阐释、深刻分析。

(三)研究主题综合化:由村民自治转向乡村治理

乡村治理研究主题具有高度的政策导向性。随着国家层面对村民自治的重视,以1988 年《中华人民共和国村民委员会组织法(试行)》和1998 年《中华人民共和国村民委员会组织法》正式颁布为时间节点,村民自治逐渐成为学术界研究热点。已有研究在政策解读的基础上结合地区具体实践分析村民自治的民主要义,形成了丰富的理论成果。随着村民自治体系的成熟、国家政策的引导和乡村社会的变化,乡村治理研究主题不再拘泥于村民自治,开始从狭义走向广义,逐渐涉及经济、社会、文化、生态等领域。随着2017 年乡村振兴战略的提出,相关项目继续在已有研究基础上深化,三治结合、智慧治理、治理共同体等问题成为研究热点,广大学者围绕其内涵要义、历史变迁、当代变革、优化对策等内容展开探析。总体而言,在国家宏观政策和乡村发展现实的引导推动下,乡村治理研究主题由“村民自治”走向“乡村治理”,形成了涉及政治、经济、文化、生态、社会等多维度的研究结构,包含政策解读、理论探索、实践研究、评价反馈等研究内容。

(四)研究对象多元化:由个体主导趋向多元协同

随着乡村治理实践不断深化,乡村治理主体类型不断丰富,治理关系不断调整,已有研究对研究对象的关注点由单一主体趋向多元主体,由个体主导治理转向多元协同治理。学者们首先对基层党组织、农民、村委会等村民自治环节中必不可少的治理主体展开分析,后又结合乡村治理具体现实,对农村合作组织、乡贤等治理主体投入关注。随着新时代乡村治理领导体制由“党政分开、共同领导”走向“一元主导”,学术界在此基础上以“党建引领乡村治理”为重点展开研究,侧重于研究如何充分发挥中国共产党在乡村治理大局中和农村基层党组织在乡村治理实践中的作用以提高治理效能。除了单一主体研究外,已有项目基于乡村各主体之间错综复杂的社会关系,在“建设人人有责、人人尽责、人人享有的社会治理共同体”目标引导下,对多元治理主体的协同作用予以研究[12]。总体而言,当前乡村治理研究项目在结合时代发展变化的基础上对单一治理主体的治理行为予以新分析阐释的同时,更偏向于挖掘各主体治理行为的联系,探索多元主体协同治理的实现路径。

五、结语

综上所述,中国乡村治理研究在三十多年发展历程中研究内容不断丰富,研究实力不断增强,经历了由“村民自治”向“乡村治理”的主题转变,形成了成熟的研究体系,始终为推进中国式乡村治理现代化提供源源不断的智力支持。面对中国发展进入战略机遇和风险挑战并存、不确定难预料因素增多的新时期,乡村作为全面建设社会主义现代化国家的核心场域,尚有最艰巨、最繁重的任务需要解决,乡村治理任重道远。因此,本文认为未来研究的着力点应主要从以下三方面展开:一是乡村治理领导方式方面。党领导乡村治理是历史实践、党的性质和社会主义本质的要求[13]。进入新时代,乡村治理除要求政党“在场”外,更强调发挥中国共产党引领性、整合性和治理性的功能[14]。但在当前具体实践中,一些地方存在基层党组织涣散、职责不清、效能低下等问题,乡村治理效能难以提升,中国式乡村治理现代化任重道远。因此,如何切实推动党建引领乡村治理,实现“一元主导”领导体制的效益最大化仍是未来研究的重点内容。二是乡村治理体系方面。乡村治理体系作为乡村治理的基础,是贯穿研究始终的问题,也是未来研究仍需重点发力的内容。随着2017 年党的十九大提出“三治结合”的乡村治理体系,各地开始以“桐乡经验”作为样本的地方创新改革探索不断涌现,但在具体实践中存在自治成效不足、法治建设欠缺、德治效果不佳等政策创新扩散问题亟须解决[15]。在多重现实困局下,如何解决乡村治理体系中存在的结构性难题,构建具有兼容性的乡村治理体制,充分满足乡村治理有效的现实需求仍需深入探讨。三是乡村治理成效评价方面。乡村治理成效评价旨在通过全面了解乡村治理情况的基础上诊断乡村治理中存在的问题,进一步推动乡村治理走向乡村善治。面对乡村治理呈现的多维度特征,如何在构建量化指标的基础上形成有效运用于乡村治理实践的全面性、综合性评价体系,确保乡村治理环节的完整性和治理效能的稳定性尚存在多维探索空间[16]。

注释:

(1)本文选取“乡村治理”“农村治理”“村级治理”“农村民主”“乡村民主”“民主选举”“民主监督、民主决策”“民主协商”“民主管理”“乡村振兴”“新农村建设”“村民自治”“村级自治”“村干部”“村委会”“乡村建设”“农村建设”“乡政村治”“乡土社会”等关键词分别对国家社科基金项目和国家自科基金项目进行检索。

(2)在项目类别统计数据中,有1 项数据在国家社科基金项目库中缺失,经核实为自筹经费项目。

(3)由于统计数据中存在15 个重大项目无学科分类,故不纳入分析范畴。

(4)由于国家社科基金项目学科分类中存在同一学科在不同年代命名不同的现象,故本文以2021年学科分类为标准,将“民族问题研究”统一归纳为“民族学”展开分析。

(5)为确保关键词分析准确、有效,本文将“研究”“问题”“中国”等关键词停用,并将涉及“农村”的表述统一归纳为“乡村”进行汇总。同时,考虑到ROST CM6 软件在分词过程中存在机械性,特将“乡村治理”“农村治理”“村级治理”“农村民主”“乡村民主”“民主选举”“民主监督、民主决策”“民主协商”“民主管理”“乡村振兴”“新农村建设”“村民自治”“村级自治”“村干部”“村委会”“乡村建设”“农村建设”“乡政村治”“乡土社会”等关键词添加至自定义词表后再进行分词,对结果进行人工筛查与调整后再汇总词频。

参考文献:

[1]习近平.高举中国特色社会主义伟大旗帜 为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗[M].北京:人民出版社, 2022: 30{-}31 .

[2] 沈费伟,刘祖云,李永明. 反思与展望:中国“乡村治理”研究评估(2004—2014)[J]. 中国科技论坛,2017,(4):157-163.

[3] 任弢. 21 世纪以来中国乡村基层治理研究回顾与前瞻[J]. 人文杂志,2020,(7):25-35.

[4] 张连刚,陈卓,李娅,等. 农民合作社研究的多维度特征与发展态势分析——基于1992 ~2019年国家社科和自科基金项目的实证研究[J]. 中国农村观察,2020,(1):126-140.

[5] 李波,张春燕,刘丽娜.“三区三州”深度贫困地区扶贫政策效应与作用机制研究[J]. 中央民族大学学报(哲学社会科学版),2021,(2):118-131.

[6] 王平. 国内知识管理研究若干维度的特征分析——基于自科、社科立项的实证研究[J]. 图书馆学研究,2010,(16):2-7.

[7] 廖嘉琦. 我国情报学近五年研究热点及发展趋势分析——基于2014—2018 年国家社科基金立项[J]. 情报科学,2020,(3):160-166.

[8] 李德瑞. 学术与时势——对作为公共学术运动的中国大陆乡村政治研究的知识社会学考察(1990—2000 年代)[D]. 武汉:华中科技大学, 2009: 131 .

[9] 徐勇. 中国农村村民自治(增订本)[M]. 北京:生活·读书·新知三联书店出版社,2018 :29-32.

[10] 白钢. 中国村民自治法制建设平议[J]. 中国社会科学,1998,(3):88-104.

[11] 李正华. 三个重要文件与新时期中国乡村政治的变革[J]. 党的文献,2006,(4):26-31.

[12] 杜智民,康芳. 乡村多元主体协同共治的路径构建[J]. 西北农林科技大学学报(社会科学版),2021,(4):63-70.

[13] 董帅兵. 中国共产党领导乡村治理的百年历程、基本经验与实践启示[J]. 西南民族大学学报(人文社会科学版),2022,(3):197-206.

[14] 陈文华,李海金. 政党统领社会:新时代中国式乡村治理现代化的演化逻辑[J]. 理论月刊,2023,(1):5-14.

[15] 胡占光.“三治结合”何以得到全国性推广?——基于政策创新扩散的视角[J]. 治理研究,2022,(1):66-78, 126-127.

[16] 陈培彬,陈斯友,林家俊,等. 乡村治理成效评价与分类提升策略[J]. 统计与决策,2022,(2):174-178.Research on Rural Governance in China: MultidimensionalCharacteristics, Key Issues and Development Trends

—Based on the Econometric Analysis of Projects Sponsored by National

Social Science Fund of China and National Natural Science Foundation ofChina from 1991 to 2022

LI Jun, ZHANG Xiaoyan

(1.Institute of Discipline Inspection and Supervision, Sichuan Normal University; Chengdu, Sichuan 610066, China; 2.College of Marxism, Sichuan University, Sichuan Chengdu, Sichuan 610065, China)

Abstract: Rural governance is a crucial element of national governance, impacting not only the stability of rural communities but also the long-term stability of the entire country. To foster the ongoing and steady development of the research on rural governance, this article clarifies the essence of the corresponding research by taking a sample of 449 projects sponsored by the National Social Science Fund of China and the National Natural Science Foundation of China focused on the theme of "rural governance" from 1921 to 2022 and using SPSS and ROST CM6 software to systematically sort out trends in project approval, as well as attributes such as project categories, disciplinary affiliations, approval units, and geographic locations. Affected by multiple factors such as the international landscape, national policies, and disciplinary development, existing research topics have shown a phased characteristic of shifting from villagers’ autonomy to rural governance, showing a development trend of diversified disciplinary fields, expanded scope of influence, integrated research topics, and diversified research objects. . Looking ahead, as the country embarks on a new journey to comprehensively promote rural revitalization strategy, future research in rural governance should focus on key dimensions such as leadership systems, governance structures, and effectiveness evaluation.

Key words: Rural Governance; Research Hotspots; Development Trend

编辑:熊运莲

党建引领乡村生态治理共同体建设的机制探寻基于历史制度主义的个案考察

穆军全 张沥尹

(西北农林科技大学 马克思主义学院,杨凌 712100)

摘 要:乡村治理共同体建设是党的二十大报告提出的全面推进乡村振兴和加快实现农业农村现代化的重要政策议题。如何让良好的政策议题落地生根并持续优化是乡村治理共同体建设面临的核心问题。乡村治理共同体建设不是一蹴而就的过程,而是乡土中国历史与乡村治理现代化实践的连续统一体。生态治理共同体是乡村治理共同体的一个重要类型。以历史制度主义为理论分析工具,发现典型村庄以生态治理为主线形成的党建引领治理共同体建设的发展机制,即党支部统合治理机制、学习与自主调整机制与由点到面的组织动员机制可以为同类型乡村治理共同体提供建设经验。

关键词:乡村治理共同体;生态治理;历史制度主义;党建引领中图分类号 :F124 文献标志码 :A文章编号:1672-0539(2025)01-008-11引用格式:穆军全,张沥尹.党建引领乡村生态治理共同体建设的机制探寻——基于历史制度主义的个案考察[J]. 成都理工大学学报(社会科学版),2025,33(1):89-99.

一、文献综述与问题的提出

党的二十大报告提出“健全共建共治共享的社会治理制度,提升社会治理效能”“建设人人有责、人人尽责、人人享有的社会治理共同体”[1]的要求,为乡村治理的进一步发展指明了方向,有助于我们更好地建设乡村治理共同体。我国的乡村共同体经历了自然共同体、政治共同体、利益共同体的历史变迁[2]33。在新时代背景下,国内学者基于共同体理论阐释了乡村治理共同体的内涵,基本包含共同体的形成基础、治理主体多元化、治理过程有机化以及治理内容全面化等共同点。根据以上共同点,将乡村治理共同体概括为:多元主体以基层党组织为核心,在共同的利益目标、责任担当、情感认同及价值遵循的基础上,为全面推动乡村公共事务共治而形成的协商、互动、博弈的有机联合体[3]9。基于内涵与研究视角,学界将乡村治理共同体细化为利益共同体[4]4生态环境治理共同体[5]167、数字治理共同体[6]133、村庄市场共同体[7]69等多种类型。除了探讨乡村治理共同体的内涵及类型外,学界也提出乡村治理共同体面临着一些现实困境与挑战,如基层配套制度设计有所欠缺、基层政府治理手段刚化或大包大揽、乡村治理主体的缺位错位或治理能力不足[8]8等。因此如何建设乡村治理共同体也成为国内学者研究的重要内容。有学者从一般层面出发,认为构建乡村治理共同体应从治理理念、制度、主体、方式、利益等多方面出发,打好“组合拳”[7]78。也有学者从治理主体角度切入,探讨党建引领型[9]、能人带领型[10]、企业带领型[11]的乡村治理共同体构建的行动逻辑和实践路径。另有一些学者则从治理内容视角出发,以数字技术赋能[12]、生态环境治理[13]109、市场经济发展[6]135、情感价值引领、公共卫生事件应对[14] 等方面深入探讨如何更好地构建乡村治理共同体并促进其发展。还有学者基于观察与研究地方治理经验,剖析出具有共同意义的实践方法与路径。

综上所述,学界对乡村治理共同体理论体系的构建已经包含内涵、类型、现实困境及发展路径等多个内容。这些研究丰富了乡村治理共同体的研究视角,为今后的研究提供研究内容、研究方法的启示。但现有研究仍存在一些可以优化的空间。第一,学者多从一般角度出发,较少关注生态治理等具体共同体的内涵、现实困境以及发展路径。第二,研究多基于宏观政策背景,而较少基于地方经验抽象出具体机制。第三,研究多聚焦于当下时代背景,鲜有从历史角度出发研究乡村治理共同体在不同时代背景下的衔接与发展。

乡村治理共同体建设不是一蹴而就的过程,需从历史维度探寻其发展轨迹与规律。同时,基于地方经验的生态治理共同体研究更具有科学性、实践性与针对性。因此,以某一地方的条件及特色梳理其治理发展史,抽象出适用于同类型乡村的运行机制则有一定的必要性。本文所选案例村庄高西沟位于陕西省榆林市米脂县银州街道,是典型的黄土高原丘陵沟壑区。从1958 年开始进行生态治理,作为全国生态建设典型,曾获“全国文明村”“全国创先争优先进基层党组织”“全国农业生态旅游示范村”等荣誉称号,被称为“黄土高原生态治理的样板”,是一个较为成熟的乡村生态治理共同体。本文基于2023 年7 月对高西沟的田野调查及现有文献资料,试图引入历史制度主义的理论来梳理高西沟生态共同体演进过程,抽象出其发展机制,为中国西部地区同类型乡村治理共同体的构建与发展提供借鉴经验。

二、乡村生态治理共同体的内涵与特征

习近平总书记在党的二十大上强调“必须牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念,站在人与自然和谐共生的高度谋划发展”[1]。这一论述深刻阐明了生态文明建设的重要地位,也揭示了乡村发展与生态治理之间的关系,即要将生态治理摆在突出地位,将其融入经济、政治、文化、社会治理的各方面和全过程,促进乡村全面发展。然而乡村的生态治理是一项长期的、复杂的工程。它包含环境污染防治、资源保护、生态恢复等内容,涉及村干部、村民、企业等多元主体,在多重制度保障下,需要通过某一方式获取更多社会资源、集结更多力量,来进行有效的乡村生态治理。其有效治理的核心在于建构一核多元的治理共同体[8]7。所以,有必要从生态角度切入讨论构建乡村生态治理共同体。

目前,学界对“乡村生态环境治理共同体”或“乡村生态治理共同体”的研究较少。冯旭通过梳理乡村生态环境问题演化的过程,提出该共同体的形成基础是“以城乡基层社会为场域、以彼此关联的生态权益为基础、以共有生态资源发展为理念、以共同的生态环境建设行为为内容、以推进生态环境治理现代化为目标导向”[5]167,荆蕙兰与邹璐认为该共同体的主体是政府、企业与农户[13]112。张震、唐文浩认为该共同体的特点是韧性[15]55。段雨与胡亮认为该共同体的特点应是“一个系统性的有机整体”[16]115。基于以往研究,本文认为乡村生态治理共同体是指:乡村场域下的多元主体,以生态环境、文化价值、情感认同等多种共同要素为基础,以生态环境为治理内容主线,以实现乡村的全面发展为最终目的,形成的权责明确、互动协商的有机联合体。这一共同体主要具有以下特征:第一,形成基础以生态为核心。场域、情感、文化、生态环境等多种共同要素是共同体的形成基础,其中生态是这类共同体形成的最大牵引力。第二,多元治理主体以基层党组织为核心。乡村生态治理的主体包括乡村“两委”、社会组织、企业及村民等。其中,村党组织是乡村治理共同体的核心,通过利用自身优势将乡村各类资源、各个主体整合起来共同发挥作用[16]119。第三,治理内容以生态环境为主并带动经济、政治、文化、社会等其他方面一齐向前发展。具体是指乡村治理共同体以生态治理为抓手统领乡村场域内的其他治理工作,不仅需要其他工作配合,还要通过生态治理带动其他工作。第四,治理过程以分工协商为特点。该共同体是一种基于多元主体的分工与协商达成的有机整合。一方面,要明确各主体的权利与责任,并力求权责平衡对等。另一方面,在面临主体利益冲突之时,也要通过互动协商达到各主体的最大化满意。第五,共同体在坚持生态治理这一主线不动摇的同时也可以与时俱进,把握好时代的需求。

三、乡村生态治理共同体的演进过程

历史制度主义是一种将历史与制度有机结合的质性研究方法,主要研究制度或规则如何在社会变迁中形成,又在形成后如何影响社会互动等问题。其中,制度是一个宽泛的概念,包括制度、规则、规范等。乡村生态治理共同体必须通过制定显性规则与形成一些隐性规范的方式,规定各主体的权力责任、执行方式等内容,才能有牢固的制度基础。这些复杂的规则或规范会因受到内外部因素的影响,如重大历史事件、体制改革、客观对象变化以及自身条件的转变等,产生一定的变迁。而共同体制度变迁的成功与否,将直接影响共同体的稳定性与发展前景。渐进性制度变迁理论是历史制度主义的一个重要部分,该理论认为制度的变迁有更替、层叠、漂移、转换四种类型[17]164,在中国具有适用性。更替是指新制度取代旧制度;层叠是指新规则附加在旧规则之上,从而改变既有规则对行为的约束;漂移是指规则没变并被严格执行,但规则执行的情境变了,从而导致规则执行的结果出现差异;转换是指规则未变,但行为者对规则的含义和如何执行规则做了新的诠释,从而使规则结果发生变化。

纵观高西沟生态治理共同体的发展史,可以划分为三个阶段:20 世纪50 年代到80 年代初的形成阶段、20 世纪80 年代初到90 年代末的巩固阶段及20 世纪90 年代末至今的发展阶段,每一阶段的制度都在不断发展与变迁。

(一)乡村生态治理共同体的形成:制度框架确立

历史制度主义认为初始制度的选择对后续制度的选择具有重要影响[17]165。因而,高西沟生态治理共同体的初始制度奠定了后续制度发展的方向。高西沟位于无定河流域,由40 座山、21 条沟构成,在20 世纪40 年代水土流失严重,洪水频发,严重影响着村民的经济收入与人身安全。1952 年,无定河流域被列为全国水土保持重点区域,高西沟进入生态治理的预备阶段。1952 年到1957 年,村干部高祖玉向技术人员及示范村学习打坝淤田技术,在孙家梁沟进行试验并积累经验。20 世纪50 年代末,随着人民公社化运动的展开,以高祖玉为代表的党员干部在积累了一定技术与经验的基础上,积极采取多种方式带领全村人进行全面的生态治理。第一,利用物质奖励来最大化地动员群众参与生态治理。“集团成员身份的吸引力并不仅仅在于一种归属感,而在于能够通过这一成员身份获得什么。”[18]6在20 世纪50 年代,米、面等食物是村民亟须得到的东西,通过这类物质奖励可以动员村民参与到生态治理的队伍中。第二,通过奖励先进激发群众治理积极性。由于群体规模越大,每位成员参加集体行动的可能性越小,理性的个体越容易出现“搭便车”困境[18]3,因此需要面向个体进行选择性激励。一方面,全村人被分为三个小组,进行插旗竞争,优胜者获得奖励。另一方面,给予优秀个人“闯将好汉”的荣誉称号,如“爬山虎”“铁嗓子”等。此外,发挥党员的先锋模范作用。党员们以身作则,率先开展打坝淤田的工作,以实际行动宣传动员群众。在村党组织的带领、党员示范的情形下,高西沟村既注重整体利益的实现,又关注个人荣誉的表彰,使得生态治理取得了显著成效。

高西沟已基本具有乡村生态治理共同体的特征。第一,高西沟村民共处水土流失严重的生活场域、有恢复高西沟生态的共同治理目标、保护农田及保障生活的共同利益要求。也有“闯将好汉”“红旗村”的荣誉感与认同感。第二,在多元治理主体中,以高祖玉为代表的村党组织发挥着核心作用。支部书记高祖玉以治理生态的先进思想与经验,指明生态治理的发展方向;村党支部则发挥自身优势,调动全村劳动力与劳动工具等生产资源,集中力量进行生态治理。第三,在治理的过程中凸显协调与合作的特点。在权责规定上,村级党组织、党员、先进个人以及普通村民都有各自的明确责任;在协调机制上,如果出现问题就通过村民大会协商解决。第四,该共同体的治理内容的起点与重心是打坝淤地、治沟治坡、种树种草等生态工作,而完成这些工作需要政治、经济、文化等方面工作的配合。反过来,生态治理对其他方面提出的配合要求也为共同体其他方面治理提供了动力;生态治理的成效也助力其他方面治理的发展。因此,该共同体在进行生态治理的同时,也推动了乡村其他方面治理的发展。最后,共同体在国家推行“大跃进”式开垦土地、“农业学大寨”时,能够在坚持保护生态的主线基础上完成国家指标。因此,高西沟乡村治理共同体在这一阶段初步形成,这一共同体内的多元主体共同进行生态治理。基于科学原理与治理经验,该共同体形成了“三三制”,即三分之一的土地植树造林,三分之一的土地种草养牧,三分之一的土地种粮务农,初步实现了“人与自然和谐共生”。

(二)乡村生态治理共同体的巩固:规则更替与制度存

更替是指一种基于时代与现实需求,以渐进的方式来实现新制度逐步替代旧制度的方式。而部分更替,就是引入新制度的同时保留部分仍适用于现实情境的旧规则。20 世纪80 年代初期,我国人民公社解体,村民的利益联结弱化。同时中国施行农村经济体制改革,要求改变原有“土地归集体三级所有”的制度,实行“家庭联产承包责任制”,将土地承包给农民。村民依据中央政策要求承包土地,拒绝继续为生态林缴纳税款。以高锦玉为代表的新一代村级党组织面临两难境地:完全按照新制度实行就会破坏生态环境,而不实行新制度就会侵占村民的应得利益,与中央精神相悖。村级党组织针对这一情况多次召开村民大会,依次讨论了农田、牲畜、林地的归属问题。党支部在大会上表明不分林地与草地,并向村民阐明原因。退休干部也在大会上倡导护林。经讨论,高西沟灵活地进行了制度更替:保留部分旧规则,即部分农田、生态林仍归集体所有,经济林施行双重承包责任制;同时引入新制度,将其余农田承包给村民。部分更替的方式使得高西沟生态治理共同体在多个方面的治理成效得到提升。首先,保护了高西沟现有生态环境,为生态进一步发展奠定制度基础。其次,在经济上,集体经营具有技术先进、经营向善的显著优势,将部分农田与生态林归集体,收益作为农村基本建设与公益性事业的共同资金,为村民提供了抵御风险以及改善人居环境的保障;将多数农田承包给村民,这符合村民的利益,激发了村民进行经济生产的积极性。最后,政治上,高西沟领导班子通过政策宣传、情感号召以及召开村民会议的方式,在协商的基础上做出最终决策,密切了生态治理主体间的合作。

在以高锦玉、高增德为代表的两代村党组织的带领下,高西沟生态治理共同体在关键时期以部分更替的方式实现了规则的平稳过渡,实现了共同体的巩固。这一共同体既守住了上一代人创造的绿水青山,又实现了生态治理的新发展:1982 年到1988 年,高西沟人在高锦玉的带领下,造林20 多亩,果林200 多亩,填沟修地打堰窝125 亩,发展个人庭院经济380 亩,并建立了抽水站。高增德带领高西沟人在1988 年积极应对洪水,加固了两座大坝,补种柠条50 亩,修田打堰窝改种20 亩菜园[19]。“我们沉寂了20 多年,在这20 年期间最重要的事情就是把林地保住了。”(1)

(三)乡村生态治理共同体的发展:规则更替转换与制度飞跃

制度的变迁形式之间往往存在关联或者相互间会发生转换,有时会同时存在两种或两种以上的变迁方式。20 世纪末21 世纪初,高西沟乡村生态治理共同体面临着村庄内部及外部多种因素的复杂变化,以姜良彪为支部书记的村级党组织通过更替和转换两个方式实现了绿水青山的转化。

一是更替退耕还林规则。21 世纪初,高西沟的年轻劳动力已向城市流动,村内人口数量减少,人口结构凸显老龄化的特点。高西沟仍有可以退耕还林的土地,但劳动力不足。村级党组织先在村民大会讨论后确定了退耕的土地,得到了村民的认同。“这是科学规划,根据人口来进行规划,如果家里人少,就把部分地退耕还林还草。还会根据地的好坏,交通条件等重新分配耕地。”(2)接着采取集体退耕与管护的方式进行退耕还林。全村劳动力分为三个小组,每组由组长与村干部带领进行集体退耕。在栽种、成活以及管护的三个阶段都由民主选举的验收组验收。从2001 年到2004年底,高西沟新退耕1000 多亩林地。此后,在村级党组织的有效规划与带领下,高西沟乡村治理共同体继续延续传统,进行生态治理。将过去的“三三制”变为“三二一”模式,即将高西沟的土地分为“三份林地、两份草地与一份田地”。到2022 年底,高西沟有林地3300 亩,林草覆盖率达 70% 。

该页无缩略图

该页无缩略图