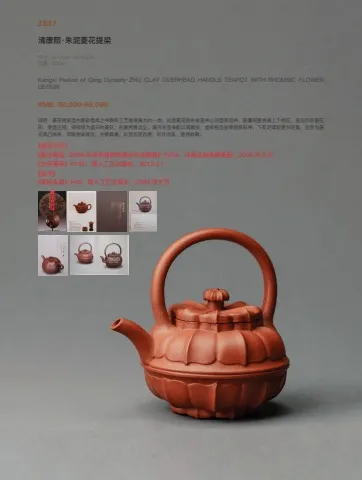

1837

清康熙·朱泥菱花提梁

尺寸:W:11cm H:11.5cm

容量:200cc

Kangxi Period of Qing Dynasty·ZHU CLAY OVERHEAD HANDLE TEAPOT WITH RHOMBIC FLOWER

DESIGN

RMB: 50,000-60,000

说明:菱花提梁壶为紫砂壶具之中制作工艺难度最大的一类。此壶菱花线条由盖中心向壶底延伸,筋囊规整协调上下相应,盖沿亦作菱花

形,使壶正视、俯视皆为盛开的菱花,形象秀雅出尘。扁方状壶身配以高提梁,虚实相应显得挺括有神,下有足撑起更为轻盈,足亦为菱

花高凸线条,流顺提梁胥出,古穆典雅。此壶包浆自然,形状优美,值得收藏。

【展览传承】

《紫玉暗香 -2008 年南京博物院紫砂珍品联展》P254,凤凰出版传媒集团,2008 年 9 月

《文荟菁英》P155,唐人工艺出版社,2012.3.1

【参考】

《紫砂名品》P42,唐人工艺出版社,2008 年元月

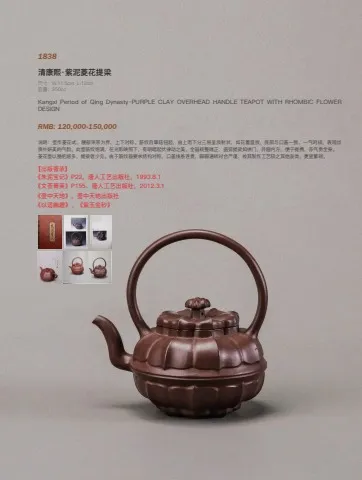

1838

清康熙·紫泥菱花提梁

尺寸:W:11.5cm L:12cm

容量:250cc

Kangxi Period of Qing Dynasty·PURPLE CLAY OVERHEAD HANDLE TEAPOT WITH RHOMBIC FLOWER

DESIGN

RMB: 120,000-150,000

说明:壶作菱花式,腰部束带为界,上下对称。筋纹自覃菇钮起,由上而下分三层呈放射状,如花蕾盛放,底部与口盖一致,一气呵成,表现出

质朴妍美的气韵。此壶筋纹饱满,在光影映照下,有明暗起伏律动之美。全器规整端正,圆弧提梁如拱门,外圆内方,便于提携,亦气贯全身。

菱花壶以圈把居多,提梁者少见。由于筋纹器要求结构对称,口盖线条连贯,瓣瓣通转对合严谨,故其制作工艺较之其他品类,更显繁琐。

【出版著录】

《朱泥宝记》P22,唐人工艺出版社,1993.8.1

《文荟菁英》P155,唐人工艺出版社,2012.3.1

《壶中天地》,壶中天地出版社

《以适幽趣》、《紫玉金砂》

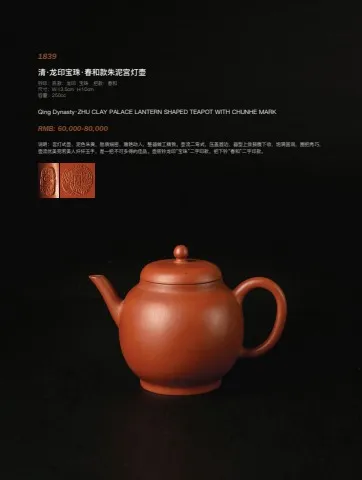

1839

清·⻰印宝珠·春和款朱泥宫灯壶

钤印:底款:龙印 宝珠 把款:春和

尺寸:W:13.5cm H:10cm

容量:250cc

Qing Dynasty·ZHU CLAY PALACE LANTERN SHAPED TEAPOT WITH CHUNHE MARK

RMB: 60,000-80,000

说明:宫灯式壶,泥色朱黄,胎质细密,雅艳动人,整器做工精致。壶流二弯式,压盖唇边,器型上敛鼓腹下收,饱满圆润,圈把秀巧,

壶流优美宛若美人纤纤玉手,是一把不可多得的佳品。壶底钤龙印“宝珠”二字印款,把下钤“春和”二字印款。

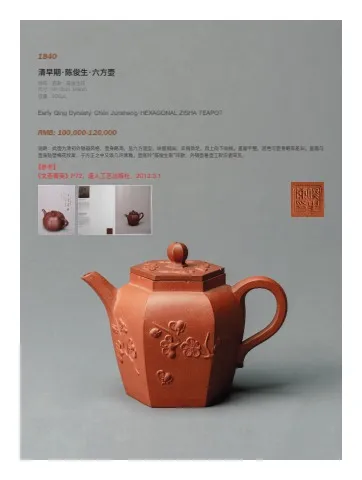

1840

清早期·陈俊生·六方壶

钤印:底款:陈俊生印

尺寸:W:12cm H:9cm

容量:200cc

Early Qing Dynasty·Chen Junsheng·HEXAGONAL ZISHA TEAPOT

RMB: 100,000-120,000

说明:此壶为清初外销器风格,壶身略高,呈六方造型,块面挺阔,丰肩敛足,自上向下收拢。盖面平整,泥色与壶身略有差异。盖面与

壶身贴塑梅花纹案,于方正之中又添几许清雅。壶底钤“陈俊生制”印款,外销壶署壶工款识者罕见。

【参考】

《文荟菁英》P72,唐人工艺出版社,2012.3.1

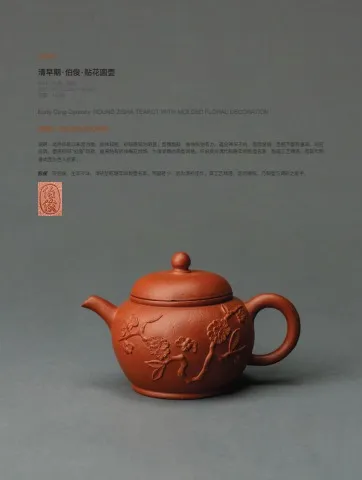

1841

清早期·伯俊·贴花圆壶

钤印:底款:伯俊

尺寸:W:12.5cm H:8.5cm

容量:150cc

Early Qing Dynasty·ROUND ZISHA TEAPOT WITH MOLDED FLORAL DECORATION

RMB: 40,000-50,000

说明:此件作品以朱泥为胎,胎体较粗,砂砾感较为明显。壶腹盈鼓,曲线张弛有力,蕴含神采于内,壶流俊俏,壶把下留有垂耳,对应

成势。壶底钤印“伯俊”印款,器身贴有折枝梅花纹饰,为清早期的典型风格。许伯俊为清代乾隆年间制壶名家,制器工艺精湛,而其所制

潘式壶为世人所爱。

伯俊 许伯俊,生卒不详,清初至乾隆年间制壶名家。传器甚少,皆为清初佳作。其工艺精湛,选泥精练,乃制壶与调砂之能手。

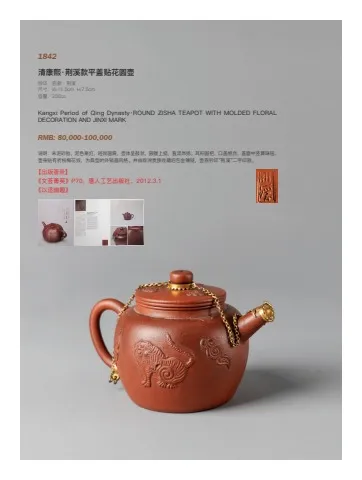

1842

清康熙·荆溪款平盖贴花圆壶

钤印:底款:荆溪

尺寸:W:11.5cm H:7.5cm

容量:200cc

Kangxi Period of Qing Dynasty·ROUND ZISHA TEAPOT WITH MOLDED FLORAL

DECORATION AND JINXI MARK

RMB: 80,000-100,000

说明:朱泥砂胎,泥色栗红,短颈圆肩,壶体呈鼔状,鼓腹上挺,直流昂扬,耳形圆把,口盖相合,盖面中竖算珠钮。

壶身贴有折枝梅花纹,为典型的外销器风格。并由欧洲贵族收藏后包金镶链,壶底钤印“荆溪”二字印款。

【出版著录】

《文荟菁英》P70,唐人工艺出版社,2012.3.1

《以适幽趣》

1843

清康熙·贴花佛手梨形壶

尺寸:w:24.5cm H:17.5cm

容量:1800cc

Kangxi Period of Qing Dynasty·PEAR-SHAPED TEAPOT WITH MOLDED FLORAL DECORATION

RMB: 150,000-200,000

说明:此壶乃清初外销佳器,通体采用贴花、镂雕等工艺,纹样繁复,制作难度大。壶身均匀分布花卉开光,壶盖镂空并贴塑叶片花纹。

壶流与壶把为枝干造型,壶流有包银处理,工艺独到。由于朱泥大器烧造难度大,成品少,贴花工艺时制作费时,因此此类朱泥贴花壶存

世稀少。

【参考】

《文荟菁英》P86,唐人工艺出版社,2012.3.1

1844

清康熙·八方贴花罐

尺寸:L:25.5cm H:14.2cm

Kangxi Period of Qing Dynasty·OCTAGONAL ZISHA VASE WITH

MOLDED FLORAL DECORATION

RMB: 80,000-100,000

说明:此品形似将军罐,乃明清时期罐器造型之一。将军罐始见于明嘉靖、万历年间,至清顺治

之期基本定型,盛行于康熙朝。器形体高大,各朝形制略有不同。此瓶八角型,宽口留唇,弧颈,

丰肩,敛腹,圈足外撇,器形壮硕,饱满大气。整器分多层次贴花,瓶身每个角面分别贴牡丹、

梅花、玉兰、荷花等花卉,自上而下间以夔龙、蕉叶纹、花卉纹、蕉叶纹等纹饰,并以描金装饰,

工序繁琐,穷工极巧,堪称一代佳作。

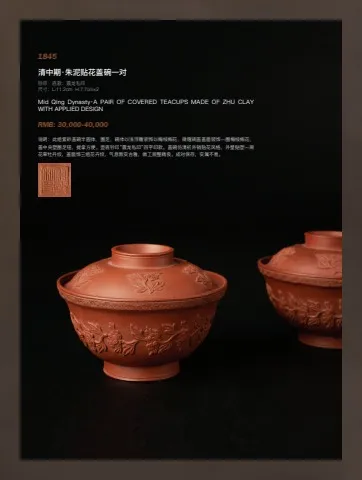

1845

清中期·朱泥贴花盖碗一对

钤印:底款:震龙私印

尺寸:L:11.2cm H:7.7cm×2

Mid Qing Dynasty·A PAIR OF COVERED TEACUPS MADE OF ZHU CLAY

WITH APPLIED DESIGN

RMB: 30,000-40,000

说明:此组紫砂盖碗半圆体,圈足,碗体以浅浮雕装饰以梅枝梅花,微隆碗盖盖面装饰一圈梅枝梅花,

盖中央塑圈足钮,提拿方便。壶底钤印“震龙私印”四字印款。盖碗仿清初外销贴花风格,外壁贴塑一周

花草牡丹纹,盖面饰三组花卉纹,气息敦实古雅,做工规整精良。成对保存,实属不易。

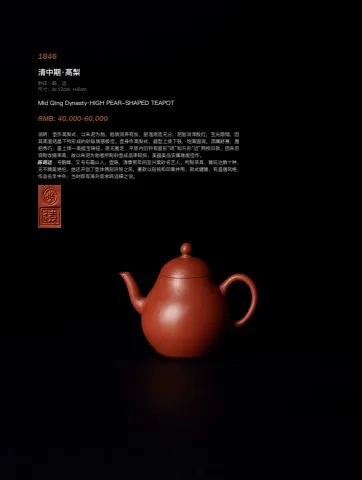

1846

清中期·高梨

钤印:鸣、远

尺寸:W:12cm H:6cm

Mid Qing Dynasty·HIGH PEAR-SHAPED TEAPOT

RMB: 40,000-60,000

说明:壶作高梨式,以朱泥为胎,胎质润养有加,窑温烧造充分,泥胎润泽殷红,宝光熠熠,因

其高温结晶下所形成的砂砾质感极佳。壶身作高梨式,器型上敛下鼓,饱满圆润。流嘴舒展,圈

把秀巧,盖上饰一高挺宝珠钮。底无圈足,平底内凹钤有圆形“鸣”和方形“远”两枚印款。因朱泥

烧制收缩率高,故以朱泥为胎者所制砂壶成品率较低,美器美品实属难能佳作。

陈鸣远 号鹤峰,又号石霞山人,壶隐,清康熙年间宜兴紫砂名艺人。所制茶具、雅玩达数十种,

无不精美绝伦,他还开创了壶体镌刻诗铭之风,署款以刻铭和印章并用,款式健雅,有盛唐风格,

作品名孚中外,当时即有海外竞求鸣远碟之说。

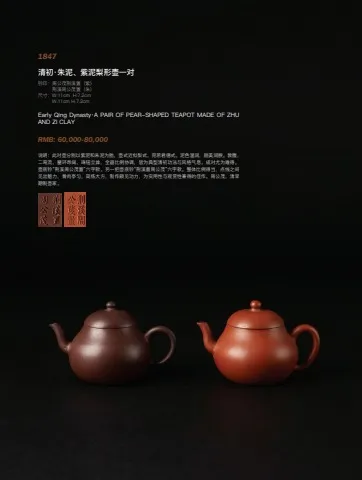

1847

清初·朱泥、紫泥梨形壶一对

钤印:周公茂荆溪置(紫)

荆溪周公茂置(朱)

尺寸:W:11cm H:7.2cm

W:11cm H:7.2cm

Early Qing Dynasty·A PAIR OF PEAR-SHAPED TEAPOT MADE OF ZHU

AND ZI CLAY

RMB: 60,000-80,000

说明:此对壶分别以紫泥和朱泥为胎,壶式近似梨式,宛若君德式。泥色温润,甜美润腴。敦腹,

二弯流,鋬环昂阔,珠钮立耸,全器比例协调,皆为典型清初功法与风格气息。成对尤为难得。

壶底钤“荆溪周公茂置”六字款。另一把壶底钤“荆溪置周公茂”六字款。整体比例得当,点线之间

见出魅力,骨肉亭匀,简练大方,制作颇见功力,为实用性与观赏性兼得的佳作。周公茂,清早

期制壶家。

1848

清乾隆·堆泥绘九子拼盘

钤印:萼怡斋

尺寸:W:3cm H:44cm

Qianlong Period of Qing Dynasty·ASSORTED DISH WITH NINE CHILDREN PLAYING

RMB: 600,000-800,000

说明:此壶泥质精纯润泽,红橙和煦,艳而不俗。壶身作上侈下敛的溜肩桶形,又称桑扁式,盛行于乾隆一朝。短颈平盖,壶钮形

似壶身,管状直壶流似曲非曲,微微向上翘起,乃点睛之笔。壶把上弧下收,外平内圆,更显生动,充满张力。此壶造型匀整秀雅,

饱满有神,工艺精妙,器形材质皆佳。壶底刻有“江城五月落梅花 世德堂”。

世德堂,应为清代一堂号。紫砂款识常以堂名、轩名和斋名等一类文字,刻印于器物,作为私家烧藏的标记,称“堂名款”,其制订

人有达官贵人、文人士大夫和少数名工巧匠。

【出版著录】

《紫泥》P319,奇园国际艺术中心,1993 年 10 月

【展览传承】

王度旧藏

1849

清末六安篮茶(孙义顺)

数量:2 粒

工序:生茶

LATE QING DYNASTY LU’AN TEA

RMB: 330,000-350,000

说明:三票孙义顺老六安 50 年代

本拍品为六安三票版本,三张票皆保存完整;茶品为竹篓与粽叶组合包装,以头芽制造,而且条索壮实匀齐,色泽黑褐油润。「香

飘十里外、味酽一杯中」,安徽六安州产之六安茶,在清嘉庆年间的《六安州志》记载被列为贡茶:「天下产茶州县数十,惟六安

茶为官廷常进之品。」

\" \" 年份:1940 年代 伯记明芽笠仔茶 此六安茶产自祁门箬坑王同春和六安茶庄的伯记明芽笠仔茶。 旧香港茶楼,多以黑茶类茶品

供应给客人饮用,主要为安徽六安茶(简称安茶或徽青)。30-40 年代,广东沿海一带和南洋人士均十分喜欢云南普洱茶和安徽

六安茶,其中陈年旧六安,非产自安徽的六安,乃是产自安徽祁门的芦溪和溶口两乡,该地产茶已有数百年历史。成品茶是在一个

以竹篾编织的椭圆形的小篮子里紧压成形,竹篮内垫箬叶以防散漏,所以正名应该是称做安徽六安茶。(香港人亦称安徽六安笠仔

茶),据资料显示,最后一批的安徽六安笠仔茶在 1943 年停产后不复生产。本次上拍这一产自祁门箬坑王同春和六安茶庄的伯记

明芽笠仔茶,相信便是停产前所制最后一批的笠仔茶,市面罕见。

\" \" 约 1960 年代 此拍品为 1960 年代的六安篮茶,较干仓储存,内附四票,采用广东毛菁、贵州贵菁拼配而成。安茶呈扁平椭圆形,

形态工整,扎成一篮。配茶选用幼嫩细芽、银针交错、黝黑亮泽的茶菁,条索黑亮,香气陈韵丰郁微苦,率即回甘持久生津。

1850

80 年代 88 青饼

数量:1 桶

工序:生茶

1980s·88 TEA BRICK

RMB: 250,000-300,000

说明:此拍品为 88 青饼,是勐海茶厂在 1989 年至 1991 年

以 7542 配方生产的特殊一批青饼,独特的陈香是它主要的

代表。此茶饼存放于自然偏干仓,饼形完整,阵阵茶香,以

肥壮茶菁为里,茶饼茶气足,茶韵变化无穷,但不失普洱的

天然真味。经久耐泡,仍然不减它悠扬的口感,深受收藏家

的追捧。

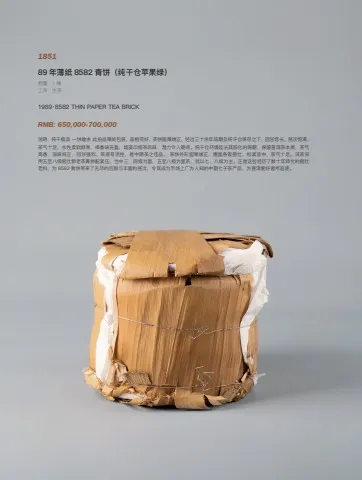

1851

89 年薄纸 8582 青饼(纯干仓苹果绿)

数量:1 桶

工序:生茶

1989·8582 THIN PAPER TEA BRICK

RMB: 650,000-700,000

说明:纯干极品 一饼难求 此拍品薄纸包装,品相完好,茶饼圆厚端正,经过三十余年陈期及纯干仓保存之下,回甘悠长,层次饱满,

茶气十足,水性柔软顺滑,樟香味充盈,媲美印级茶风味,潜力令人期待。纯干仓环境延长其陈化的周期,保留普洱茶本质,茶气

高香、滋味纯正、回甘强烈、茶底有活性,是中期茶之佳品。 茶饼外形圆厚端正,撒面条索肥壮,松紧适中,茶气十足。该茶采

用五至八级粗壮新老茶菁拼配紧压,当中三、四级为面,五至八级为里茶,犹以七、八级为主。正是这些经历了数十年转化的粗壮

老料,为 8582 青饼带来了无尽的回甜与丰富的层次,令其成为市场上广为人知的中期七子茶产品,为普洱爱好者所追逐。

1852

02 年春尖青饼

数量:4 片

工序:生茶

2002·CHUNJIAN TEA CAKE

RMB: 无底价

说明:春尖茶是指春季 3-4 月份采摘的茶叶,现在多出现在普洱茶中。此茶饼条索粗壮整齐,仓储漂亮,叶底肥壮,有独特的蜜兰香。

汤色红黄鲜亮 茶力强劲,水路细腻,滋味足,开阔性强,留存度中,尾水非常甜润且蜜香一路伴随,生津回甘持久。

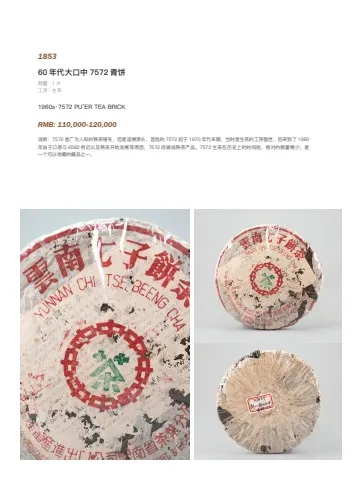

1853

60 年代大口中 7572 青饼

数量:1 片

工序:生茶

1960s·7572 PU’ER TEA BRICK

RMB: 110,000-120,000

说明:7572 是广为人知的熟茶唛号,但是追溯源头,首批的 7572 起于 1970 年代末期,当时是生茶的工序面世,后来到了 1980

年由于口感与 8582 相近以及熟茶开始发展等原因,7572 改做成熟茶产品。7572 生茶在历史上的时间短,相对的数量稀少,是

一个可以收藏的藏品之一。

1854

清中期·郑荆玉·朱泥四方壶

篆刻:含香月下吟 荆玉

尺寸:W:10cm L:6cm

容量:80cc

Mid Qing Dynasty·Zheng Jinyu·ZHU CLAY SQUARE TEAPOT

RMB: 50,000-60,000

说明:这件郑荆⽟制四⽅壶上下⽅正、上⼩下⼤,弧线过渡⾃然和谐。此壶泥质细纯,四⽅⿎腹的器⾝造

型,加上朱泥嗳暖含光的⾊相美,寓⽰君⼦处世以⽅,进退有节,藏锋不露芒的品格特点。壶嘴与⼝沿看

似⽅直却隐然⼀条微妙弧线。壶盖四⽅向上渐收、⿎起⼜趋平,钮部制作也异于常壶,先是制作⼀个⼩的

平⾯,由此束腰⽽上,顶部为钮,圆中带⽅,颇具韵味。壶柄为⽅,却卷曲⾃然。整只壶都在前⽅圆之间

展现微妙的融合与差异,,稳重端庄中⼜不失变化,如儒家所讲,从⼼所欲⽽不逾规矩,这正是艺术品所

展现的魅⼒。⼩壶颜⾯素净,胎质细密坚致,发⾊秀丽,壶底上刻有“含⾹⽉下吟”款落“荆⽟”。郑⽒传器

甚少,品貌双全者更是难觅。郑荆⽟,查阅紫砂相关的典籍,在史籍中尚未⻅记载。且郑⽒传器甚少,根

据其传器的壶艺特点,业界推断可能是清朝早期的紫砂艺术名⼿。

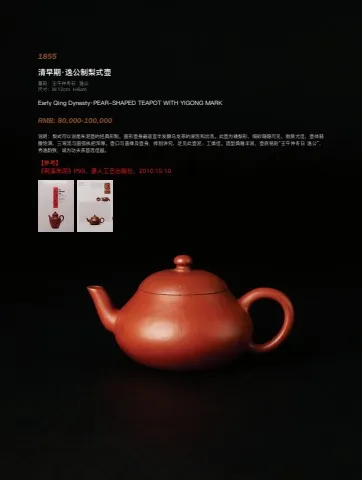

1855

清早期·逸公制梨式壶

篆刻:壬午仲冬日 逸公

尺寸:W:12cm H:6cm

Early Qing Dynasty·PEAR-SHAPED TEAPOT WITH YIGONG MARK

RMB: 80,000-100,000

说明:梨式可以说是朱泥壶的经典形制,圆形壶身最适宜半发酵乌龙茶的浸泡和出汤。此壶为矮梨形,细砂隐隐可见,胎质尤佳,壶体鼓

腹饱满,三弯流与圆弧执把浑厚。壶口与盖缘及壶身,修刮讲究,足见此壶泥、工俱佳。造型典雅丰润,壶底铭刻“壬午仲冬日 逸公”,

秀逸韵致,诚为功夫茶首选佳器。

【参考】

《荆溪朱泥》P99,唐人工艺出版社,2010.10.10

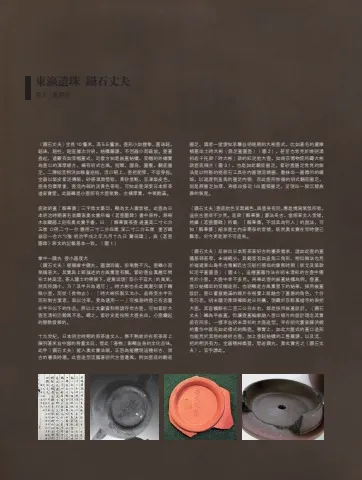

〈鐵石丈夫〉全長 10 釐米,高 5.5 釐米,壺形小如握拳,圓珠鈕,

鈕珠、鈕柱、鈕座層次分明,結構嚴謹,不因器小而疏放。壺蓋

盎起,遠觀有如笠帽蓋式,近看方知是嵌蓋結構,笠帽的外緣實

為壺口的渾厚線片,頗有明式古風,短頸,圓肩,圓腹,翻底圈

足。二灣短流粗洪如稚童屈指,流口朝上,壺把肥厚,不容穿指。

全器以梨皮紫泥摶製,砂感溫潤堅致,黃砂星點,呈凍梨皮色。

壺身包漿厚重,壺流內部的淡黃色茶垢,可知此壺深受日本煎茶

道家寶愛。此器雖是小壺卻有大壺氣勢,古樸厚實,中氣飽滿。

底款鈐蓋「醉華齋」三字陰文篆印,顯為文人齋堂號。此壺為日

本明治時期著名收藏家奧玄寶所編《茗壺圖錄》書中原件,原桐

木收藏箱上則有奧玄寶手書,曰:「醉華齋茶壺 通蓋高二寸七分

五厘 口徑二寸一分 腹徑三寸二分四厘 深二寸二分五厘 重百錢

弱容一合六勺強 明治甲戌之年九月十九日 蘭田識」,與《茗壺

圖錄》原文的記載基本一致。(圖 1)

掌中一鐵丸 壺小器度大

〈鐵石丈夫〉堪稱掌中鐵丸,圓潤玲瓏,卻氣勢不凡。壺雖小而

氣魄甚大,其實與上節論述的古風薰習有關。紫砂壺自萬曆年間

在士林高流、茶人隱士的帶領下,逐漸出現「宜小不宜大」的風氣,

然而所謂小,乃「及半升為適可」。時大彬也在此風潮引領下轉

做小壺,而從《長物志》:「時大彬所製又太小,若得受水半升

而形制古潔者,取以注茶,更為適用……」可推測時壺已有容量

在半升以下的作品。將以上文獻資料照諸存世古壺,可知紫砂大

壺至清初仍餘風不息。總之,紫砂史是按照大壺先出,小壺繼起

的態勢發展的。

十九世紀,日本明治時期的煎茶道文人,無不熱衷於在煎茶席上

陳列著來自中國的骨董文玩,借此「唐物」彰顯自身的文化品味。

此件〈鐵石丈夫〉能入奧玄寶法眼,正因為能體現這種好古、崇

古的審美時潮。此壺造型流露著明代古壺遺風,例如壺底的翻底

東瀛遺珠 鐵石丈夫

撰文 / 黃健亮

圈足,識者一望便知承襲自明晚期的大彬壺式,比如著名的盧維

楨墓出土時大彬〈鼎足蓋圓壺〉(圖 2),甚至也常見於晚明清

初若干托款「時大彬」款的紅泥胎大壺,如南京博物院所藏大彬

款壺底殘片(圖 3),也是如此翻底圈足。紫砂壺圈足常見的做

法是以特製的挽底石工具在內圈增泥繞圈,敷抹出一圈微凹的緩

坡,以過渡到直角的圈足內側;而此壺所依循的明式翻底圈足,

則是將圈足加厚,再修出接近 1/4 圓弧圈足,呈現出一股沉穩典

雅的氣度。

〈鐵石丈夫〉壺底胎色呈黑褐色,與壺身有別,應是燒窯氣氛所致,

這在古壺並不少見。底款「醉華齋」篆法奇古,當係某文人堂號,

然據《茗壺圖錄》所載:「醉華齋,不詳其為何人」的說法,可

知「醉華齋」絕非壺主內田寒泉的堂號,既然奧玄寶在世時便已

難考,於今更是渺不可追矣。

〈鐵石丈夫〉反映出日本煎茶家好古的審美需求,諸如此壺的蓋

牆基部甚厚,末端略尖,其截面有如直角三角形,相似做法也見

於福建東山島冬古灣鄭氏古沉船打撈出的康熙時期〈狀元及第款

紅泥平蓋圓壺〉(圖 4),這種蓋牆作法在明末清初的古壺中僅

見於小壺,大壺中並不多見。再舉此壺的嵌蓋結構為例,壺蓋、

壺口結構出的笠帽造形,也明顯是古風薰習下的結果,採用嵌蓋

設計,壺口蓄意飽滿的線片在視覺上就融合了蓋唇的角色,十分

有巧思。明末隱元隆琦禪師赴日所攜,現藏於京都萬福寺的兩把

大壺,其容積都在二至三公升左右,都是採用嵌蓋設計。〈鐵石

丈夫〉雖為平嵌蓋,但讓壺蓋輪廓融入壺口線片的設計理念其實

前有所承,一樣來自明末清初的大壺造型。早在明代畫家陳洪綬

的畫作中就有如此樣式的陶壺。事實上,如此大盤式的蓋口造形

也能見於其他的晚明古壺,加上壺鈕結構的工整嚴謹,以及流、

把的粗洪有力,全器精神煥發,堅若鐵丸,奧玄寶名之〈鐵石丈

夫〉,宜乎謂此。

明治時期兩大藏家:奧玄寶、內田寒泉

此壺著錄於 1876 年印行的《茗壺圖錄》,作者奧玄寶,書中也註明了此壺為內

田寒泉所收藏。據學者杜斌考述,奧玄寶原名奧三郎兵衛,號蘭田,故紫砂愛好

者往往稱其「奧蘭田」。奧玄寶為日本明治時期著名實業家,東京商法會所創始

人之一,交遊廣及日本文化界,包括眾多當時著名的漢學、收藏、古董、書畫界

人士。由此可知,奧玄寶在當時可謂處於日本經濟、文化界核心地位。

奧玄寶另一重身份是大收藏家。書畫之外,紫砂壺也是其重要的收藏品項之一。

他在《茗壺圖錄》中便自云:「予於茗壺,嗜好成癖焉。不問狀之大小,不問流

之曲直,不計製之古今,不說泥之精粗,款之有無,苟有適意者,輒購焉、藏焉……。」

而為了怕歷年收來的珍品紫砂「毀滅難保」,奧玄寶將自己與同好所藏的三十二

把紫砂壺編撰成《茗壺圖錄》,俾能傳於千載之後,其中便包括內田寒泉所藏的

四把茗壺:〈鐵石丈夫〉、〈儒雅宗伯〉、〈銀臺醉客〉、〈繡衣御史〉。其中〈繡

衣御史〉為曼生壺,〈銀台醉客〉為菱辦水仙式,〈儒雅宗伯〉則為仲芳款梨皮

泥扁圓壺,俱皆不凡,《茗壺圖錄》將其藏品列為僅次主編奧玄寶之後,可見內

田寒泉的藏品位階與收藏地位甚高。

《茗壺圖錄》成書的明治時期,採用瀹泡散茶之法的日本煎茶道逐漸盛行,煎茶

道圈裡也產生了崇古、壺必推小、流必推直等茶壺觀念,導致一把明代紫砂壺的

價值,在當時竟可抵一戶中人之家的家產;又或者壺小流直、造形樸拙的具輪珠

式大興,「一覩茲壺、津津流涎、爭購競求」,致使奸商趁勢烘抬價格,甚至販

售贗品欺矇射利,茶人往往被黠商所蒙。奧玄寶乃期待藉由《茗壺圖錄》導正風氣,

樹立良好的收藏觀。他參考中國南宋的《茶具圖贊》,圖文並茂呈現壺的大小、形狀、

流、把、款識等資訊,協助當時的愛壺者分辨真贗,與培養理趣兼備的鑑賞眼光。

在如此宏大的動機之下,能被收入《茗壺圖錄》的茶具,無疑是當時日本紫砂收

藏圈的頂流臻品。

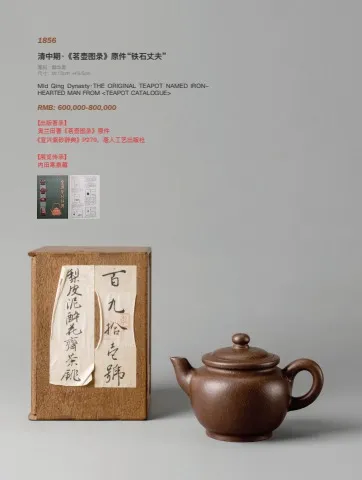

1856

清中期·《茗壶图录》原件“铁石丈夫”

篆刻:醉华斋

尺寸:W:10cm H:5.5cm

Mid Qing Dynasty·THE ORIGINAL TEAPOT NAMED IRONHEARTED MAN FROM <TEAPOT CATALOGUE>

RMB: 600,000-800,000

【出版著录】

奥兰田著《茗壶图录》原件

《宜兴紫砂辞典》P279,唐人工艺出版社

【展览传承】

内田寒泉藏

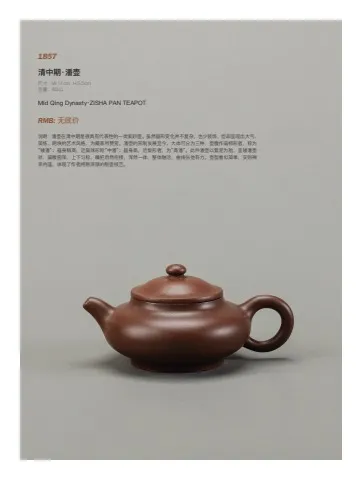

1857

清中期·潘壶

尺寸:W:11cm H:5.5cm

容量:80cc

Mid Qing Dynasty·ZISHA PAN TEAPOT

RMB: 无底价

说明:潘壶在清中期是很具有代表性的一类紫砂壶。虽然器形变化并不复杂,也少装饰,但却呈现出大气、

简练、明快的艺术风格,为藏家所赞赏。潘壶的形制发展至今,大体可分为三种,壶腹作扁柿形者,称为

“矮潘”;器身稍高,近扁球形称“中潘”;器身高,近梨形者,为“高潘”。此件潘壶以紫泥为胎,呈矮潘壶

状,扁腹圆浑,上下匀称,嘴把自然衔接,浑然一体,整体融洽,曲线张弛有力。壶型看似简单,实则神

采内蕴,体现了作者纯熟深厚的制壶技艺。

1858

清乾隆·春雪斋圆壶

篆刻:刻款:陋金玉 珍尔陶 盟汤社 缔久要 春雪斋

尺寸:W:15.2cm H:7.5 cm

容量:350cc

Qianlong Period of Qing Dynasty·ROUND-SHAPED TEAPOT WITH XIANGXUEZHAI MARK

RMB: 380,000-500,000

说明:此件作品整器温润大方,圆形线条分外凸显流畅之美。一弯流,耳形鋬,线条与壶体相贯通,平盖桥钮,提拿自如,盖缘与壶口相合,

均为饱满凸起线。通体观之,泥色沉静,诗情画意,切茶切壶,工美得宜。壶底刻有铭文:“陋金玉,珍尔陶,盟汤社,缔久要,春雪斋”

突出文人追求潇洒简逸的朴质生活的情趣。选泥精炼,栗色如古金铁,包浆温润。底为盘状,中腰向底部渐收内敛,肩平圆,嵌盖融于一

体。短弯嘴,桥钮,耳形把,壶身光素简洁,气韵不俗;整体小巧精致,温雅秀美。整器细观之下,制工精湛,纹饰古朴,陶刻隽永,耐

人寻味;以此沏茶,给人以平和静雅之感,正是文人雅士所追求的意境。

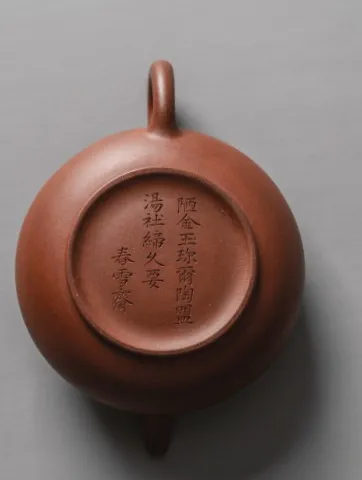

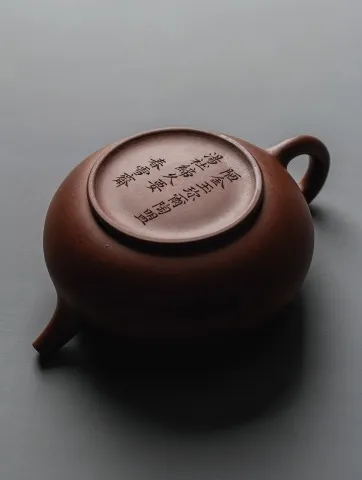

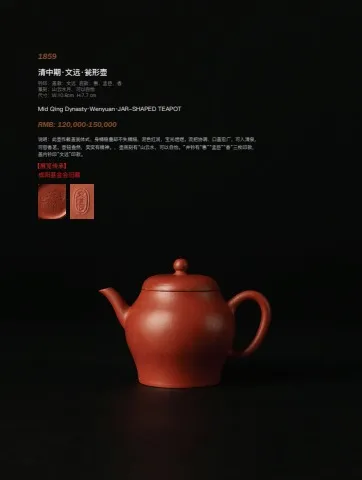

1859

清中期·文远·瓮形壶

钤印:盖款:文远 底款:惠、孟臣、香

篆刻:山云水月、可以自怡

尺寸:W:10.8cm H:7.7 cm

Mid Qing Dynasty·Wenyuan·JAR-SHAPED TEAPOT

RMB: 120,000-150,000

说明:此壶作截盖瓮体式,身桶稳重却不失精细,泥色红润,宝光煜煜。流把协调、口盖宏广,可入清泉,

可容香茗。壶钮盎然,奕奕有精神。,壶底刻有“⼭云⽔,可以⾃怡。”并钤有“惠”“孟⾂”“⾹”三枚印款,

盖内钤印“⽂远”印款。

【展览传承】

成阳基金会旧藏

1860

清中期·文旦朱泥壶

篆刻:刻款:松风吹入屏 文旦

尺寸:W:13cm H:9.5cm

容量:300cc

Mid Qing Dynasty·ZHU CLAY WENDAN TEAPOT

RMB: 50,000-60,000

说明:文旦壶与西施壶本属同款,后因创新而区分开来。文旦壶形成于明末清初,西施壶则为猜中后期所

创。此壶器身由极精简的线面架构成形,流线丰满光润,身盖相连呈截盖,钮为扁圆状,底向里收敛。流

短而粗大,位置略微偏上,把圈向下倾斜,俗称“倒把”壶流与把和谐对称,枧觉上更为稳重。其圆润丰艘

之美,将女子的优雅飘逸展露无遗。选用精细的朱泥而制,表面珠粒隐现,质朴无华。壶底刻有行书诗句

“松风吹入屏 文旦”。

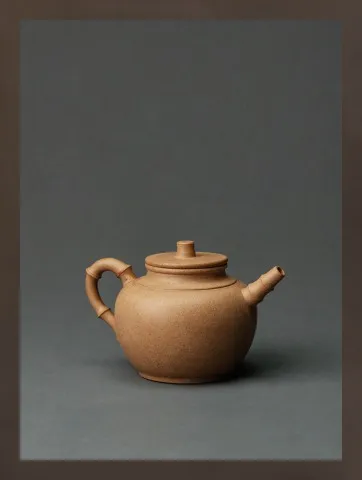

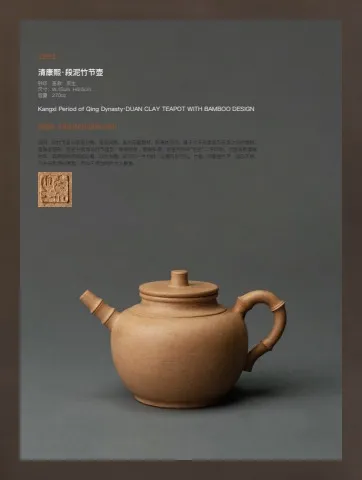

1861

清康熙·段泥竹节壶

钤印:盖款:京生

尺寸:W:15cm H:9.5cm

容量:270cc

Kangxi Period of Qing Dynasty·DUAN CLAY TEAPOT WITH BAMBOO DESIGN

RMB: 180,000-200,000

说明:此⽵节壶以段泥为胎,造型简练。虽为花器题材,却通体简洁,属于介于光素器与花货之间的题材。

壶⾝呈圆形,流把分别饰以⽵节造型,蜿蜒伸展,婀娜多姿。壶盖内钤印“京⽣”⼆字印款。此壶具有康雍

时⻛,其原创构思别出⼼裁,以⽵为题,却不⻅⼀⽚⽵叶,⽴意巧妙不凡,⽵者,有彰显⽓节,坚忍不拔,

万古⻓⻘等的寓意,所以⼲受当时的⽂⼈喜爱。

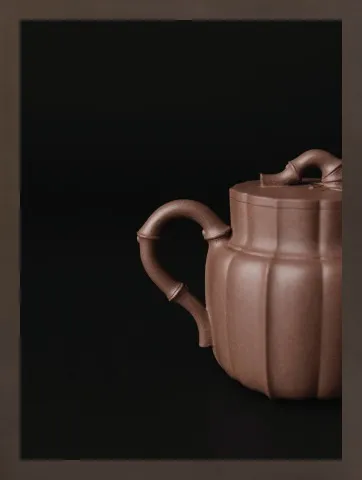

此件〈竹節菱花壺〉融僧帽式、菱花筋紋、竹節貼花泥塑三種造形元素為一體,形制十分罕見。

壺鈕與耳把俱以竹節造形為之,蓋面亦飾以貼花竹葉。壺蓋延襲明代僧帽瓷壺的形制,呈單

線平壓蓋式,於壺蓋延伸至壺嘴上方,與鴨嘴流上下相應而為子母雙線,恍若鳥喙。高頸,

肩線繞鴨嘴壺流一週猶如束領。身筒自肩以下漸漸收斂,菱瓣紋始於蓋沿,一路延伸至壺底,

在光影下一張一弛,起伏有序,尤為精彩。此壺以紫泥摶製,胎質溫潤堅致,異色砂斑斕細

密。全器工藝整嚴,壺內收拾尤其講究,允為不可多得之佳制。雖無款識,但造工精良若此,

顯非箇中老手莫辦。

此壺由北方老戶深藏多年,配有原裝金絲楠木箱,據云曾為乾隆年間著名政治家、書法家劉

墉所遞藏,而後輾轉傳世至今。〈竹節菱花壺〉歷經多代流傳,且幾經時代動盪之後,終得

首度呈現於中貿聖佳拍場,彌足珍貴。

器物溯源與斷代探索

〈竹節菱花壺〉並無款識,其形制罕見,目前已知的紫砂出版著錄中,相類者僅見一件

1991 年出版的《鄭哲彥收藏精選》所收錄〈紫泥平蓋菱花壺〉(圖 1)。兩者大同小異,

同樣具備清早期種種特徵,唯後者無竹枝的泥塑貼花紋飾。

( 一 ) 僧帽壺式

〈竹節菱花壺〉壺身結構異於傳統宜興壺式,但是帶有元明時期的僧帽瓷壺鴨嘴流特徵。僧

帽壺在藏傳佛教為禮佛用器,因口沿泥片造形仿擬藏傳佛教僧侶修法時所戴「五佛冠」而得名,

陶瓷史中的僧帽瓷壺製作,始見於元代的青白釉瓷,明清兩代景德鎮御器廠續有燒造。兩岸

故宮均有多件僧帽瓷壺收藏(圖 2),至明末清初宜興陶人借鑑僧帽瓷壺,成為紫砂壺的傳

統壺式之一,惟其工藝繁瑣,非方器高手莫能為之。吳梅鼎(1637–1700)的《陽羨茗壺賦》

中記述徐友泉所製壺式時,提到:「……刻桑門之帽,則蓮葉擎臺……。」可知明末清初即

有紫砂胎僧帽壺式。此外吳騫(1733-1813)曾作〈芑堂明經以尊甫瓜圃翁舊藏時少山茗壺

見眎 製作醇雅 形類僧帽 為賦詩而返之〉一詩,雖非「時大彬曾製僧帽壺式」的第一手資料,

但至少也是清初關於僧帽壺的點滴資料。

與宜興紫砂傳統壺式中的僧帽壺相較,此件〈竹節菱花壺〉口沿雖無佛冠,但壺流、高頸等

形制,在在顯示此壺參酌取法於瓷胎僧帽壺的造形結構,尤其鴨嘴般的壺蓋,明顯借鑑於僧

帽瓷壺。無論如何,僧帽壺式在藏傳禮器的母題之下,在瓷胎與紫砂胎之間必然還有陶人對

其細節的挪移取捨。

石菴遺珍 舊匣傳香

撰文 / 黃健亮

( 二 ) 菱花形制

紫砂學者潘春芳將宜興傳統形制大分為:圓器、方器、塑器、筋紋器。據此,這件〈竹節菱花壺〉

顯然是屬於筋紋器中的菱花壺式。菱花壺式是十分古老的紫砂壺式。據《陽羡茗壺系》記

載,早在時大彬以前的紫砂四大家之一董翰便「始造菱花式,已殫工巧。」《陽羡茗壺系》

的記述風格是撮要簡介,亦即各陶手能列入記載的,必然是其最具識別性的重要風貌。由

此可知,董翰所創菱花式必然已相當完善,而時間點當在明代晚期。董翰之後的名家如徐

友泉也接力製作,《陽羨茗壺賦》亦載徐友泉有「腰洵約素,照青鏡之菱花」的束腰菱花壺。

從存世的古代菱花壺來看,丹麥哥本哈根國家博物館藏有一持菱花宮燈壺(圖 3),製作年

代約在 1650 年,並且在 1674、1689、1690 三度編入丹麥皇家收藏目錄。如此種種,可見

明末清初便已有以菱瓣筋紋為基底,復與其他壺式結合、變體的做法。筆者綜觀目前所見,

菱花壺式在康熙時期的便已十分成熟,尤其菱花壺佳作迭出(圖 4),甚至遠銷歐洲。

( 三 ) 竹節為飾

宜興四周風光明媚,北宋大文學家蘇東坡曾在宜興買田興學,並為終老之計:「買田陽羨

吾將老,從初只為溪山好」。宜興周遭的浩瀚竹海更成為陶人最佳的創作樣本,是以歷來

紫砂塑器中的竹節主題最為可觀,無論是具有功能性的竹節結構如壺身、壺把、壺嘴,或

是裝飾性的泥塑貼花竹枝、竹葉,都是此中常客。吳梅鼎《陽羨茗壺賦》載徐友泉創制之

紫砂壺式便包含了「苦節君式」。此即以竹爐為母型創作的紫砂竹節壺式。本次拍品〈竹

節菱花壺〉的壺把與壺鈕即為竹枝形,其造型氣韻與清宫旧藏(现藏故宫博物院)志进款

描金竹节壶一致,這類竹節壺履見於歐洲各大博物館,如德國德勒斯登博物館藏有多件強

者奧古斯都(Augustus the Strong 1670-1733)舊藏的竹節壺(圖 5),部分還由歐洲工

匠精心製做金屬包鑲。最重要的是,奧古斯都大帝的收藏清單十分明確,他的大批紫砂藏

品登錄建檔不晚於 1721 年(康熙六十年)。

總而言之,此件竹節菱花壺,以僧帽壺為基底,周身環飾陰陽起伏的菱花瓣,再以竹節塑

出壺鈕與壺把,巧妙地將三種形制融為一器,雖然形制罕見,但都有脈絡可循,堪稱汲古

創新之作。

石菴遞藏 舊匣尋蹤

此壺為老戶所出,原本包漿濃厚,現已洗淨。其原裝盒為一只金絲楠木老匣,內裝織錦內襯,

十分古雅,歲月痕跡明顯。木匣上刻有「龔春茗器真跡」,署款「石菴珍藏」並一小方章,

印文磨損難辨。據藏家所言,因上世紀遭受時局動盪所累,遂將蓋面磨損以避禍。儘管如此,

仍可看出這兩行字十分清雅俊朗,風骨勁健,顯然出自墨池老手之筆。查考清季以「石菴(庵)」

為號者,最著名的是乾隆年間著名政治家、書法家劉墉。劉墉(1719 – 1805,康熙五十八

年—嘉慶十年),字崇如,號石庵,於乾隆十六年中進士,官至體仁閣大學士,以奉公守法、

清正廉潔聞名於世。劉墉的書法造詣深厚,是帖學大家,被世人稱為「濃墨宰相」。

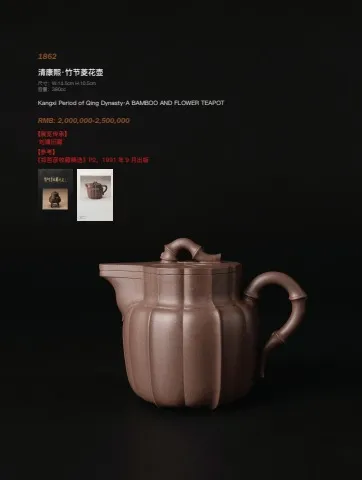

1862

清康熙·竹节菱花壶

尺寸:W:14.5cm H:10.5cm

容量:380cc

Kangxi Period of Qing Dynasty·A BAMBOO AND FLOWER TEAPOT

RMB: 2,000,000-2,500,000

【展览传承】

刘墉旧藏

【参考】

《郑哲彦收藏精选》P2,1991 年 9 月出版

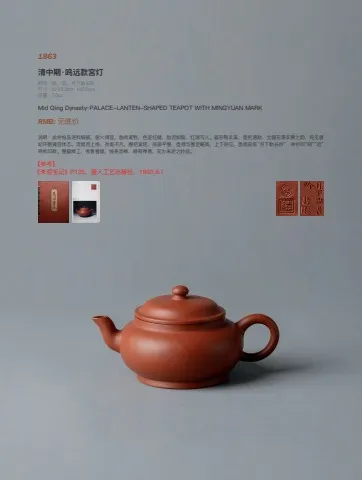

1863

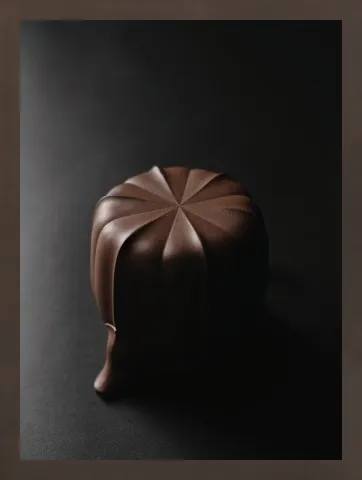

清中期·鸣远款宫灯

钤印:鸣、远、月下助长吟

尺寸:W:10.2cm H:5.5cm

容量:70cc

Mid Qing Dynasty·PALACE-LANTEN-SHAPED TEAPOT WITH MINGYUAN MARK

RMB: 无底价

说明:此件拍品泥料细腻,窑火得宜,胎肉紧致,色呈红赭,胎泥如脂,红润可人。器形制丰美,壶把遒劲,全器充满丰腴之韵,宛见唐

妃环肥雍容体态。流挺而上扬,劲挺不凡,圈把紧结,底部平整,壶颈与圈足略高,上下呼应。壶底刻有“月下助长吟”,并钤印“鸣”“远”

两枚印款。整器精工,秀骨雅健,线条流畅,颇有禅意,实为朱泥之妙品。

【参考】

《朱泥宝记》P135,唐人工艺出版社,1993.8.1

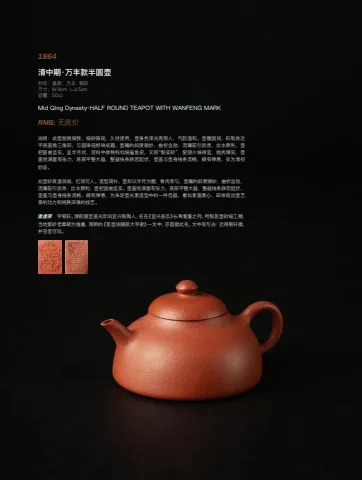

1864

清中期·万丰款半圆壶

钤印:盖款:万丰 菊轩

尺寸:W:9cm L:4.5cm

容量:50cc

Mid Qing Dynasty·HALF ROUND TEAPOT WITH WANFENG MARK

RMB: 无底价

说明:此壶胎质细致,细砂隐现,久经使用,壶身色泽光亮照人,气韵温和。壶腹圆润,形制类近

平底圆角三角形,与圆珠钮相映成趣。壶嘴的斜度微妙,曲折含劲,流嘴前引欲昂,出水爽利,壶

把圆曲坚实。呈半月状,泥料中掺熟料似细鲨鱼皮,又称“梨皮砂”,窑烧火候得宜,胎肉厚实,壶

盖饱满富有张力,底部平整大器,整器线条跌宕起伏,壶盖与壶身线条流畅,颇有禅意,实为清初

妙品。

此壶砂质温润细,红润可人。造型简朴,壶形以半月为题,骨肉亭匀,壶嘴的斜度微妙,曲折含劲,

流嘴前引欲昂,出水爽利,壶把圆曲坚实。壶盖饱满富有张力,底部平整大器,整器线条跌宕起伏,

壶盖与壶身线条流畅,颇有禅意,为朱泥壶光素造型中的一件佳器,看似素面素心,却体现出壶艺

家的功力和纯熟深厚的技艺。

潘虔荣 字菊轩。清乾隆至道光年间宜兴制陶人,名在《宜兴县志》长寿耄耋之列,所制茗壶砂细工精,

当地紫砂老辈颇为推重,高熙的《茗壶说赠邵大亨君》一文中,亦首提此名。文中有句去:近得菊轩掇,

并苍老可玩。

该页无缩略图

该页无缩略图