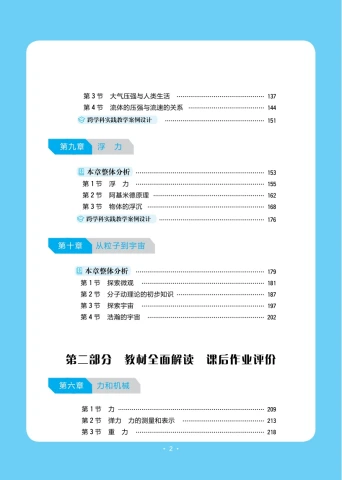

目录

第一部分 课堂教学设计与案例

第六章 力和机械

本章整体分析

第1节力

第2节弹力力的测量和表示 13

第3节重力 26

第4节摩擦力 35

第5节杠杆 43

第6节滑轮 .58

第七章 运动和力

本章整体分析 67

第1节运动的描述 ..70

第2节 运动的快慢速度 \*76

第3节 牛顿第一定律惯性 ..88

第4节 同一直线上二力的合成 + \* 95

第5节运动和力 101

第八章 压强

本章整体分析 115

第1节压强 118

第2节液体的压强 124

第3节大气压强与人类生活 137

第4节流体的压强与流速的关系 144

跨学科实践教学案例设计 151

第九章 浮力

本章整体分析 153

第1节浮力 155

第2节阿基米德原理 162

第3节物体的浮沉 168

跨学科实践教学案例设计 176

第十章 从粒子到宇宙

本章整体分析 179

第1节探索微观 181

第2节 分子动理论的初步知识 187

第3节 探索宇宙 197

第4节浩瀚的宇宙 202

第二部分 教材全面解读 课后作业评价

第六章 力和机械

第1节力 209

第2节弹力力的测量和表示 213

第3节重力 218

第4节摩擦力 224

第5节杠杆 229

第6节滑轮 235

本章总结提升 241

第七章 运动和力

第1节运动的描述 247

第2节 运动的快慢速度 251

第3节 牛顿第一定律惯性 256

第4节 同一直线上二力的合成 261

第5节 运动和力 265

本章总结提升 270

第八章 压强

第1节压强 275

第2节 液体的压强 281

第3节大气压强与人类生活 288

第4节流体的压强与流速的关系 294

本章总结提升. 298

第九章 浮力

第1节浮力 303

第2节阿基米德原理 309

第3节物体的浮沉 314

本章总结提升 319

第十章 从粒子到宇宙

第1节探索微观 ++ \* 323

第2节 分子动理论的初步知识 327

第3节 探索宇宙 331

第4节浩瀚的宇宙 331

本章总结提升 334

温馨提示

各章素养测评及期中、期末综合素养测评请登录“鼎尖资源网”下载使用http://topedu.ybep.com.cn

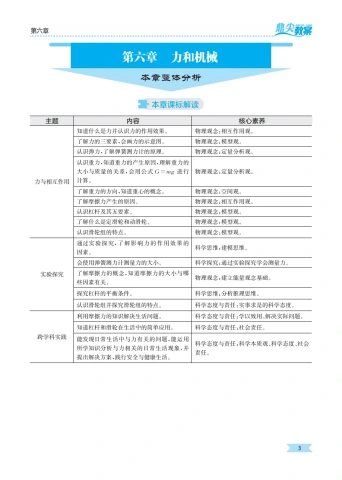

第六章 力和机械

本章整体分析

本章课标解读

| 主题 | 内容 | 核心素养 |

| 力与相互作用 | 知道什么是力并认识力的作用效果。 | 物理观念:相互作用观。 |

| 了解力的三要素,会画力的示意图。 | 物理观念:模型观。 | |

| 认识弹力,了解弹簧测力计的原理。 | 物理观念:定量分析观。 | |

| 认识重力,知道重力的产生原因,理解重力的 大小与质量的关系,会用公式G=mg进行 计算。 | 物理观念:定量分析观。 | |

| 了解重力的方向,知道重心的概念。 | 物理观念:空间观。 | |

| 了解摩擦力产生的原因。 | 物理观念:相互作用观。 | |

| 认识杠杆及其五要素。 | 物理观念:模型观。 | |

| 了解什么是定滑轮和动滑轮。 | 物理观念:模型观。 | |

| 认识滑轮组的特点。 | 物理观念:模型观。 | |

| 实验探究 | 通过实验探究,了解影响力的作用效果的 因素。 | 科学思维:建模思维。 |

| 会使用弹簧测力计测量力的大小。 | 科学探究:通过实验探究学会测量力。 | |

| 了解摩擦力的概念,知道摩擦力的大小与哪 些因素有关。 | 物理观念:建立能量观念基础。 | |

| 探究杠杆的平衡条件。 | 科学思维:分析推理思维。 | |

| 认识滑轮组并探究滑轮组的特点。 | 科学态度与责任:实事求是的科学态度。 | |

| 跨学科实践 | 利用摩擦力的知识解决生活问题。 | 科学态度与责任:学以致用、解决实际问题。 |

| 知道杠杆和滑轮在生活中的简单应用。 | 科学态度与责任:社会责任。 | |

| 能发现日常生活中与力有关的问题,能运用 所学知识分析与力相关的日常生活现象,并 提出解决方案,践行安全与健康生活。 | 科学态度与责任:科学本质观、科学态度、社会 责任。 |

本章概念群

| 本章大概念 | 力的作用效果与规律探究 | ||||||||||||

| 本章次级大概念 | 力 | 简单机械 | |||||||||||

| 本章核心概念 本章一般概念 | 力的概念 力的 力的作 作用 效果 | 力的 三要 | 弹力 | 重力 摩擦力 | 杠杆 | 滑轮 | |||||||

| 素 力的 用是相 示意 互的 图 | 弹簧 弹性 测力 形变 计 | 重力的 方向和 大小 | 重 分类 心 | 滑动摩擦 力大小的 影响因素 | 五要素 条件 | 平衡 | 分类 | 动滑轮 和定 滑轮 | 滑轮 组 | ||||

本章学习目标

| 核心素养 | 学习目标 |

| 物理观念 | 1.形成力的概念,理解力是物体对物体的作用,能准确判断施力物体和受力物体,理解力的三要 素(大小、方向、作用点)对力的作用效果的影响,如力可以使物体发生形变或使物体的运动状 态发生改变。 2.掌握重力的概念,知道重力是由于地球吸引而使物体受到的力,能计算重力大小(G=mg),明 确重力的方向总是竖直向下,了解重心的概念及其在物体上的位置确定方法,例如质地均匀、 形状规则物体的重心在其几何中心。 3.理解弹力的产生条件(物体相互接触且发生弹性形变),认识弹簧测力计的原理(在弹性限度 内,弹簧的伸长与所受拉力成正比),会正确使用弹簧测力计。 4.构建摩擦力的概念,包括静摩擦力和滑动摩擦力,清楚滑动摩擦力的大小与压力大小和接触面 粗糙程度有关,方向与物体相对运动方向相反,了解增大和减小摩擦的方法在生活中的应用。 5.建立杠杆的概念,理解杠杆的平衡条件(FL=FL),能区分省力杠杆、费力杠杆和等臂杠 杆,并举例说明它们在生活生产中的应用,如撬棒是省力杠杆,镊子是费力杠杆,天平是等臂 杠杆。 6.认识定滑轮、动滑轮的特点,理解定滑轮实质是等臂杠杆,能改变力的方向但不省力;动滑轮实 质是动力臂为阻力臂二倍的杠杆,能省一半力但不能改变力的方向。掌握滑轮组的省力情况 及绳子段数与力的关系,会组装简单的滑轮组并分析其在实际场景中的应用,如起重机中常使 |

| 科学思维 | 用滑轮组提升重物。 1.通过分析力的作用效果来理解力的概念,运用控制变量法探究影响重力、摩擦力大小的因素, 在探究过程中培养学生观察、分析、归纳和推理能力,例如探究滑动摩擦力大小与哪些因素有 关时,控制压力不变,改变接触面粗糙程度,观察摩擦力的变化,从而得出结论。 2.利用等效替代法理解合力的概念,能通过力的合成与分解解决简单的力学问题,如在同一直线 上二力的合成,培养学生的逻辑思维和数学应用能力,将物理问题转化为数学模型进行分析 求解。 3.在学习杠杆平衡条件和滑轮组省力情况时,通过建立物理模型,分析力臂、力的关系,培养学生 抽象思维和空间想象能力;能够根据实际问题画出杠杆的示意图,确定力臂,运用杠杆平衡条 件进行计算和分析。 |

| 核心素养 | 学习目标 |

| 科学思维 | 4.能对生活中的力和机械现象进行分析解释,运用物理知识解决实际问题,培养学生批判性思维 和创新思维。例如分析为什么在冰面上行走容易滑倒,如何通过改变鞋底的花纹来增大摩擦, 设计一个利用杠杆原理的简易工具等。 |

| 科学探究 | 1.经历探究重力大小与质量关系的实验过程,学会用弹簧测力计测量重力,会用图像法处理实验 数据,得出重力与质量的正比关系,在实验中培养学生设计实验、操作实验、收集数据和分析数 据的能力,提高学生的科学探究素养。 2.进行探究影响滑动摩擦力大小因素的实验,能自主设计实验方案,选择合适的实验器材,控制 变量进行实验操作,观察记录实验现象和数据,分析得出实验结论,在探究过程中培养学生动 手实践能力、团队协作能力和科学探究精神,例如小组合作讨论如何控制变量,如何测量摩擦 力大小等。 3.开展探究杠杆平衡条件的实验活动,学生能够组装杠杆装置,调节杠杆在水平位置平衡,改变 动力、动力臂、阻力、阻力臂的大小,进行多次实验测量,记录数据并分析归纳出杠杆平衡条件, 通过实验探究培养学生严谨的科学态度和科学探究方法,学会对实验误差进行分析和评估。 |

| 科学态度 与责任 | 1.在学习力和机械知识过程中,培养学生严谨认真、实事求是的科学态度,如在实验中如实记录 数据,不随意纂改数据,尊重实验事实和科学规律。 2.让学生认识到物理知识在生活生产中的广泛应用,了解力和机械对人类社会发展的重要性,激 发学生学习物理的兴趣和对科学的热爱,例如通过介绍起重机、盘山公路等机械在建筑工程中 的应用,使学生感受到物理知识的实用性。 3.引导学生关注生活中的力和机械安全问题,培养学生的社会责任感,如了解汽车刹车系统中摩 擦力的应用以及如何保证刹车的有效性,避免交通事故;认识到大型机械在使用过程中的安全 规范等,使学生树立正确的科学价值观和社会责任感。 |

本章内容结构

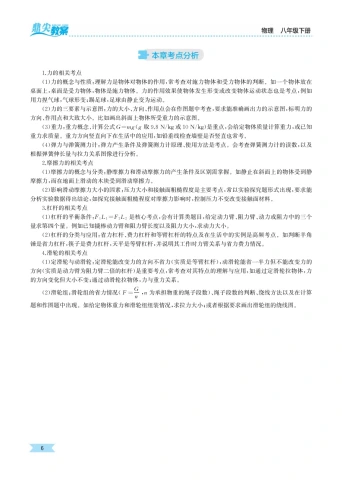

本章考点分析

1.力的相关考点

(1)力的概念与性质;理解力是物体对物体的作用,常考查对施力物体和受力物体的判断。如一个物体放在桌面上,桌面是受力物体,物体是施力物体。力的作用效果使物体发生形变或改变物体运动状态也是考点,例如用力捏气球,气球形变;踢足球,足球由静止变为运动。

(2)力的三要素与示意图:力的大小、方向、作用点会在作图题中考查,要求能准确画出力的示意图,标明力的方向、作用点和大致大小。比如画出斜面上物体所受重力的示意图。

(3)重力:重力概念、计算公式 G=m g (g 取 9.8~N/kg 或 10\;N/kg) 是重点,会给定物体质量计算重力,或已知重力求质量。重力方向竖直向下在生活中的应用,如铅垂线检查墙壁是否竖直也常考。

(4)弹力与弹簧测力计:弹力产生条件及弹簧测力计原理、使用方法是考点。会考查弹簧测力计的读数,以及根据弹簧伸长量与拉力关系图像进行分析。

2.摩擦力的相关考点

(1)摩擦力的概念与分类:静摩擦力和滑动摩擦力的产生条件及区别需掌握。如静止在斜面上的物体受到静摩擦力,而在地面上滑动的木块受到滑动摩擦力。

(2)影响滑动摩擦力大小的因素:压力大小和接触面粗糙程度是主要考点,常以实验探究题形式出现,要求能分析实验数据得出结论,如探究接触面粗糙程度对摩擦力影响时,控制压力不变改变接触面材料。

(1)杠杆的平衡条件: F_{1}L_{1}=F_{2}L_{2} 是核心考点,会有计算类题目,给定动力臂、阻力臂、动力或阻力中的三个量求第四个量。例如已知撬棒动力臂和阻力臂长度以及阻力大小,求动力大小。

(2)杠杆的分类与应用:省力杠杆、费力杠杆和等臂杠杆的特点及在生活中的实例是高频考点。如判断羊角锤是省力杠杆,筷子是费力杠杆,天平是等臂杠杆,并说明其工作时力臂关系与省力费力情况。

4.滑轮的相关考点

(1)定滑轮与动滑轮:定滑轮能改变力的方向不省力(实质是等臂杠杆),动滑轮能省一半力但不能改变力的方向(实质是动力臂为阻力臂二倍的杠杆)是重要考点,常考查对其特点的理解与应用,如通过定滑轮拉物体,力的方向变化但大小不变;通过动滑轮拉物体,力与重力关系。

(2)滑轮组:滑轮组的省力情况(F= 为承担物重的绳子段数)、绳子段数的判断、绕线方法以及在计算题和作图题中出现。如给定物体重力和滑轮组组装情况,求拉力大小;或者根据要求画出滑轮组的绕线图。

第1节 力

学情分析

八年级学生在日常生活中对力已有一定的感性认识,如知道推、拉、提等动作会产生力,但对于力的概念、性质及相互性缺乏科学系统的理解。他们正处于形象思维向抽象思维过渡的阶段,抽象思维能力有待提高,教学中需从生活实例出发,逐步引导学生构建力的科学概念,通过实验探究和分析归纳,帮助学生理解力的相关知识。

\spadesuit 教学建议

采用直观教学法,利用多媒体展示力的现象视频、图片等,结合实验探究,如弹簧测力计测量力、物体间力的相互作用实验等,让学生亲身体验和观察。组织小组合作讨论,促进学生交流互动,培养合作学习能力。在教学过程中,注重引导学生思考,鼓励学生提出问题,及时反馈评价学生表现,激发学生的学习兴趣和积极性。

教学目标

物理观念

1.理解力是物体对物体的作用。

2.知道力的作用效果和力的三要素。

3.能用力的示意图描述力。

4.掌握力的作用是相互的。

科学思维

1.通过分析生活中力的现象,归纳出力的概念,培养学生的归纳推理能力。

2.通过探究力的三要素对力的作用效果的影响,培养学生控制变量的科学思维方法。

科学探究

经历探究力的三要素对力的作用效果影响的实验过程,学会设计实验、收集数据、分析论证,提高学生的实验探究能力。

科学态度与责任

1.在实验探究中培养学生严谨认真、实事求是的科学态度。2.通过了解力在生活生产中的应用,认识到物理知识与生活实际的紧密联系,增强学生将物理知识应用于实际的责任感。

重点难点

重点

1.理解力的概念,知道力的作用效果。

2.掌握力的三要素及力的示意图。

3.理解力的作用是相互的。

难点

理解力的概念,尤其是对物体间“作用"的理解。

课时建议

本节建议 1~2 课时。

教学案例设计

教学准备

教师准备

1.制作多媒体课件,包含丰富的力的现象图片、视频,如运动员比赛、工程建设中的力学场景等,用于课堂导人与知识讲解,增强教学直观性。

2.准备实验器材,包括弹簧、不同质量的钩码、小木块、弹簧测力计、气球、球拍、球、旱冰鞋等,用于课堂中的演示实验与学生分组实验,帮助学生探究力的相关特性。

3.制作力的概念、力的三要素等相关知识的思维导图或概念图,在总结环节辅助学生梳理知识结构,加深记忆与理解。

学生准备

1.预习课本中关于力的章节内容,初步了解力的基本概念与常见的力的现象,标记出不理解的地方,带着问题听课。

2.准备笔记本和笔,用于记录课堂重点知识、实验现象、分析过程及总结归纳内容,培养良好的学习习惯与信息整理能力。

预习清单

1.物理学中,把这种物体对物体的 叫做力,用符号 表示。

2.当一个物体受到力的作用时,一定有另一个物体对它施加这种作用。我们把受到力的物体叫做 ,施加力的物体叫做

3.在国际单位制中,力的单位是 ,简称 ,符号为

4.物理学是从 来认识力的。

5.力可以使物体的 发生改变,也可以使物体的 发生改变。

6.当甲物体对乙物体施力时,乙物体同时也对甲物体施力。因此,物体间力的作用是_的。

7.物理学中,把力的 和 叫做力的三要素。

答案

1.作用F

2.受力物体施力物体

3.牛顿牛N

4.力的作用效果

5.形状运动状态

6.相互

7.大小方向作用点

课程导入

展示一些生活中常见的力的现象图片或视频,如运动员踢球、起重机吊重物、人推桌子等(如图所示),引导学生观察并思考:这些现象有什么共同特点?

让学生举例说说生活中还有哪些力的现象,从而引出课题“力”。

【设计愿图】通过生活实例导入,激发学生兴趣,让学生感受到物理知识与生活息息相关。

新课教学

任务一:力【活动1】

出示图片(如图所示),引导学生观察,并在教师的指引下加以分析。

学生分析:蚂蚁搬运食物,蚂蚁对"食物”产生了“搬”的作用;运动员举起杠铃,运动员对杠铃产生了一个“举”的作用;起重机提升重物,起重机对重物产生了一个“提”的作用;甲、乙两磁体运动一段距离,一个磁体对另一个磁体产生“推”的作用。

蚂蚁 搬 食物运动员 举 杠铃起重机 提 重物磁体 推 磁体总结:在物理学中推、拉、提、压等都称之为"作用”。

【活动2】

请学生回答:

(1)力是什么?

(2)力的产生需要有几个物体?

总结:

(1)力是一个物体对另一个物体的作用,通常用字母 F 表示。

(2)力的存在必须有两个物体:施力物体一施加力的物体;受力物体一受到力的物体。

【设计意图】从学生的生活出发,从学生已有的认知出发,对力的概念加以理解。

任务二:力的作用效果

设计情景,让学生体会发现以下力作用在物体上会产生怎样的交

【活动1】

展示图片(如图所示),引导学生分析。

学生分析:小朋友把橡皮泥捏成想要的形状;运动员用力拉弓,使弓弯曲;成年人两手施加力可以使弹簧发生弯曲。

总结:力可以使物体发生形变。

【活动2】

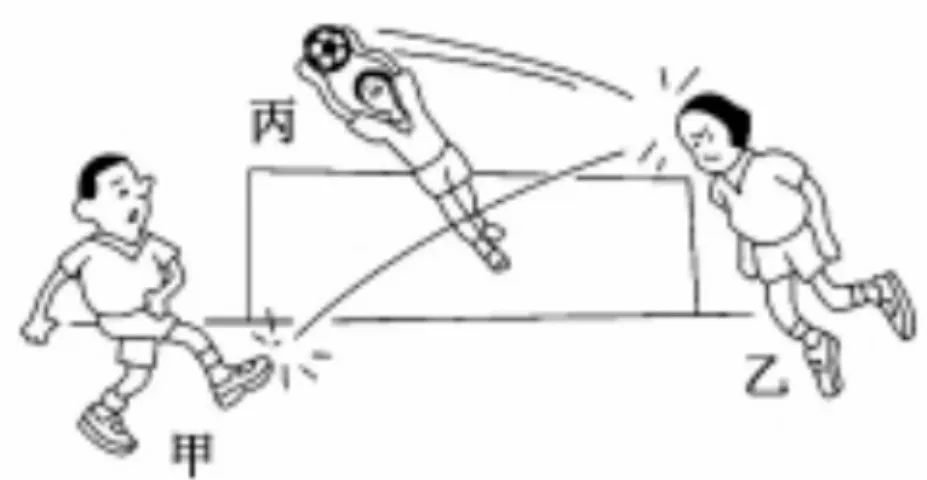

展示踢球的动画(如图所示),引导学生分析。

学生分析:运动员甲用脚踢球,使球由静止变成运动。运动员乙用头顶球,球的运动方向发生变化。守门员丙用手接住球,球由运动变成静止。

总结:力可以使物体的速度或方向(运动状态)发生改变。

结归纳:力可以使物体发生形变,也可以使物体的运动状态发生

【设计意图】设计情景,让学生体会研究力的作用效果的重要性。

任务三:力的作用是相互的

【活动】

选甲、乙两同学均站在滑板上,当其中一人用力推另一人时,其他同学注意观察两人的运动情况(如图所示),活动结束后,甲、乙两同学谈谈自己的感受。

分析:甲同学推乙同学时,感觉乙同学也在同时推他,他们同时向相反的方向运动;乙同学在推甲同学时,感觉甲同学也在同时推他,他们也同时向相反的方向运动。

归纳总结:物体间力的作用是相互的。

1体验力的作用是相互的。让学生参与探索的过程,直观感受所

任务四:力的三要素

【活动1】

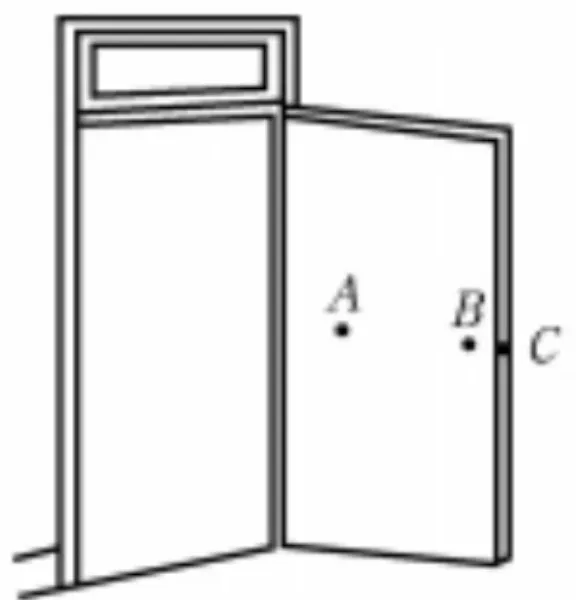

引导学生进行实验(如图所示):

(1)学生甲在门上同一点用大小不同的力推门。

(2)学生乙在门上不同点用大小相同的力推门。

让学生甲、乙同学报告自己的感受。

【活动2】

学生分组交流讨论,分析总结前面的活动,说明力的作用效果与什么有关。

归纳总结:力的作用效果不仅跟力的大小有关,还跟力的方向和作用点有关。力的大小、方向和作用点叫做力的三要素。

【设计意图】体验力的三要素,鼓励学生用自已的语言进行表达,提高学生的概括能力和语言表达能力。

核心总结

1.力

(1)力是一个物体对另一个物体的作用,通常用字母 F 表示。(2)力的存在必须要有两个物体,施力物体和受力物体。2.力的作用效果

(1)力可以使物体发生形变。

(2)力可以改变物体的运动状态。

3.力的作用是相互的

一个物体对别的物体施力时,同时也受到后者对它的力。4.力的三要素

力的大小、方向和作用点。

课堂评价

1.下列关于力的说法中正确的是

A.两个不接触的物体不可能有力的作用B.一个物体不可能同时与两个物体有力的作用C.相互接触的两个物体之间不一定发生力的作用D.力的作用不可以没有施力物体,但可以没有受力物体2.下列各力中与其他三个力所产生的作用效果不同的是

A.运动员对弓弦的拉力 B.撑竿跳高运动员对竿的力C.斧头对木柴的力 D.苹果下落受到的重力

3.如图所示,人坐在小船上,在用力向前推另一艘小船时,人和自已坐的小船却向后移动。由上述现象,不能得出的结论是

A.物体间力的作用是相互的 B.力是物体对物体作用C.施力物体同时又是受力物体 D.力的作用效果与力的作用点有关

4.如图所示,分别在 A,B,C 处用同样大小同样方向的力推门,下列说法中正确的是

A.在 A 点处最容易推 B.在B点处最容易推C.在 c 点处最容易推 D.不能判断

答案与点拨

1.C[点拨:对于磁体来说,即使不接触也可能产生力的作用,A错误;一个物体也可能同时对两个或两个以上的物体有力的作用,如课桌对桌面上的多个物体都有支持力的作用,B错误;力是物体对物体推、拉、提、压的作用,故若两个物体接触,但不发生上述关系,也不会有力的作用,C正确;在发生力的作用时,一定同时有施力物体和受力物体,D错误。]

偶有所得

2.D[点拨:弓在人的拉力作用下形状发生改变,是力使物体发生形变;撑竿跳高运动员对竿的力,使竿发生形变;斧头劈木柴时,斧头对木柴的力改变了木柴的形状;苹果下落受到的重力,改变了苹果的运动状态。

3.D[点拨:在用力向前推另一艘小船时,人和自已坐的小船却向后移动,说明物体间力的作用是相互的,A正确;在用力向前推另一艘小船时,小船受力向前运动,说明力是物体对物体作用,B正确;物体间力的作用是相互的,当一个物体对另一个物体有力的作用时,另一个物体也同时对这个物体有力的作用,施力物体同时又是受力物体,C正确;人坐在小船上,在用力向前推另一艘小船时,人和自已坐的小船却向后移动,并不能说明力的作用效果与力的作用点有关,D错误。]

4.A

课后实践

让学生观察生活中力的现象,记录下来并分析其中的施力物体、受力物体、力的三要素及作用效果,写一篇小报告。

教学特色

无论是在人们的生活和社会的生产中,还是在尖端的科学研究中,各种各样的“力”无处不在,认识“力”,研究“力”,运用“力”,都是十分必要的。力学知识在物理学中占有非常重要的地位。在初中阶段,主要是让学生认识力,辨别力。而在本节课中则是要让学生认识物理学中力的概念,明白什么是力,力的作用效果是什么,为以后逐步深化力的概念做必要的铺垫。

教学资源链接

更多精彩设计

[课程导入设计2]

引导学生谈谈对力的认识,列举日常生活中的一些力的实例,然后讲解人们对力的认识是从日常生活中开始的,是千百年来劳动人民在日常生活和从事生产劳动中经验的结晶,如提水、挑物体、拉车、射箭等都感觉到肌肉不同程度地紧张。在此基础上,引入课题。

知识拓展

力的作用和应用

力是机械运动的基础,是改变物体运动状态的原因。力的作用可以分为推力、拉力、摩擦力、弹力等多种类型。

1.推力和拉力

推力是指物体向某一方向施加的力,而拉力则是物体被某一方向施加的力。推力和拉力在机械系统中被广泛应用,比如我们常见的推车、拖车等。

2.摩擦力

摩擦力是两个物体发生相对运动且由于接触面的不平滑而产生的阻碍力。摩擦力常常对机械系统的正常运行产生影响,因此合理地控制和使用摩擦力是机械设计中的重要考虑因素之一。

3.弹力

弹力是物体在受外力作用后,由于其形变而产生的恢复力。弹力在机械设计和运动中起到了至关重要的作用,比如弹簧、悬挂系统等都是利用弹力来实现其功能。

第2节 弹力 力的测量和表示

学情分析

学生在日常生活中对力有一定的直观感受,例如知道推桌子、提重物时都有力的作用。然而,这些认识较为肤浅和零散,尚未形成系统的科学概念。对于弹力,他们虽接触过弹簧、橡皮筋等弹性物体,能模糊感觉到其形变与恢复过程中有某种“力”的存在,但不清楚弹力产生的条件、本质以及其在物理学中的重要性。

在数学基础方面,学生已掌握基本的测量读数技能和简单的数据处理能力,但对于探究实验中变量控制和函数关系的理解可能存在困难。同时,八年级学生好奇心旺盛,喜欢通过亲身体验和动手操作来学习新知识,但抽象思维和逻辑推理能力仍在发展之中,对于力的相互性、弹簧伸长与拉力的定量关系等抽象概念,需要借助直观的实验现象和形象的教学手段来帮助理解。

教学建议

从生活中常见的与弹力有关的现象人手,如弹簧的拉伸、橡皮筋的形变等,引发学生的兴趣和好奇心。采用实验探究法与讲授法相结合的教学方式。通过让学生亲自参与探究弹力产生条件和弹簧测力计原理的实验,加深对知识的理解。在教学过程中,注重引导学生观察实验现象、分析实验数据,培养学生的科学探究能力和逻辑思维能力。利用多媒体资源,如动画演示弹簧测力计的工作原理、展示各种力的示意图实例等,帮助学生更好地理解抽象概念。同时,安排充足的课堂练习时间,让学生在实践中掌握力的测量和表示方法。

教学目标

物理观念

1.理解弹力的概念,知道弹力产生的条件,能够识别生活中的弹力现象。

2.掌握弹簧测力计的工作原理、结构和使用方法,会正确使用弹簧测力计测量力的大小。

3.理解力的三要素,能够用力的示意图准确地表示力。

科学思维

1.通过探究弹力产生条件和弹簧测力计原理的实验,培养学生设计实验、进行实验操作、观察实验现象、分析归纳得出结论的科学思维能力。2.学会运用控制变量法研究弹簧测力计的原理,提高逻辑思维能力和科学探究能力。

科学探究

1.经历探究弹力产生条件和弹簧测力计原理的全过程,提高学生的科学探究能力和团队协作能力。

2.培养学生在实验中发现问题、提出问题、解决问题的能力,以及创新意识。

科学态度与责任

1.体会物理知识与生活实际的紧密联系,激发学生学习物理的兴趣和探索欲望。

2.培养学生严谨的科学态度和实事求是的精神,让学生认识到科学探究需要耐心和细心。

重点难点

重点

1.理解弹力产生的条件,掌握弹簧测力计的使用方法。

2.能够准确地用力的示意图表示力。

难点

1.探究弹簧测力计的原理,理解弹簧的伸长量与所受拉力之间的关系。

2.规范地绘制力的示意图,准确地表示力的三要素。

\spadesuit 课时建议

本节建议1~2课时。

教学案例设计一

教学准备

教师准备

1.制作多媒体课件。

2.准备实验器材:不同规格的弹簧、橡皮筋、钩码若干、弹簧测力计、铁架台、刻度板、轻质小物块、海绵块、木板等。

3.自制教具:如用弹簧和指针制作的简易弹力演示器,用于演示弹力与形变的关系;力的示意图演示板,可直观展示力的三要素在示意图中的表示方法。

学生准备

1.预习课本相关内容,标记出自己不理解的地方,带着问题走进课堂。

2.准备一把直尺,用于课堂上的简单测量和辅助实验操作。

预习清单

1.物体在外力的作用下会发生 ,撤去外力时,又会恢复到原来的形状,物体的这种性质叫做 。有些物体,发生变形后不能自动恢复原来的形状,物体的这种性质叫做

2.物体由于发生 而产生的力叫做弹力。弹力的方向总是与使物体发生形变的外力方向 ,并作用在

3.人们常用 来测量力的大小。其原理是:在一定的范围内,弹簧受到的拉力越大,会被拉得越

4.弹簧测力计主要由 和 等部件组

5.弹簧测力计的使用方法:

(1)测量前要使指针对准 ,若有偏差,可通过 进行校正,这一步骤叫做

(3)测量时,弹簧测力计的弹簧伸长方向要与所测力的方向在

答案

1.形变弹性塑性

2.弹性形变相反同一条直线上

3.弹簧测力计长

4.刻度板弹簧指针

5.(1)零刻度线调零拉扣调零(2)测量范围分度值测量范围之内(3)同一条 直线上

课程导入

出示跳板跳水比赛的图片(如图所示)并提出问题:跳水运动员向上跳,为什么要向下压跳板?跳板有什么特点?它们是怎样对运动员产生力的作用呢?

引人新课:跳水、撑竿跳、蹦极这些活动中使用的跳板、撑竿、绳索容易发生形变,会对运动员产生弹力的作用。今天我们就来学习弹力的相关知识。

【设计意图】观看图片,了解体育盛会,感受祖国体育水平的进步与强大,同时提高兴趣,引入本节内容。

新课教学

任务一:弹力

1.形变

物体的形状或体积的改变,叫做形变。

(1)形状的改变:指受力物体的外形发生变化,如物体发生伸长、缩短、弯曲等变化。

(2)体积的改变:指受力物体的体积发生变化,如用力压气球,气球体积变小(体积的改变一般包括形状的改变)。

2.探究弹性形变和塑性形变

| 物体受力后的形状 | 撤去力后的形状 |

| 用力拉弹簧,弹簧伸长了 | 弹簧 (选填“能”或“不能”恢复原状 |

| 用力压气球,气球变形 | 气球 (选填“能”或“不能”恢复原状 |

| 用力捏橡皮泥,橡皮泥变扁了 | 橡皮泥 (选填“能”或“不能”)恢复原状 |

| 用力弯折铝导线,铝导线变弯 | 铝导线 (选填“能”或“不能”)恢复原状 |

| 用手压钢尺,钢尺变弯 | 钢尺 (选填“能”或“不能”)恢复原状 |

【想一想】上面这些形变有什么相同点和不同点?

相同点:这些物体受力后都发生了

不同点:弹簧、气球、钢尺发生形变后, 恢复原状;橡皮泥、铝导线发生形变后,恢复原来的形状。(均选填“能”或“不能”)

【探究归纳】物体受力时会发生形变,不受力时,有的物体能自动恢复到原状,这样的形变称为 形变;有的物体不能自动恢复到原状,这样的形变称为 形变。(均选填“弹性”或“塑性”)

【想一想】下列物体(如图所示)的形变哪些属于弹性形变?哪些属于塑性形变?

【回答】被拍的篮球、弯曲的弓属于弹性形变;沙滩脚印属于塑性形变。

3.弹力

(1)弹力:物体由于发生弹性形变而产生的力叫做弹力。我们拉长弹簧、压缩弹簧、拉橡皮筋时,可以感受到它们对手有力的作用,这就是弹力。

(2)弹力产生的条件:一是两物体直接接触;二是物体间要发生弹性形变,二者缺一不可。弹力是接触力,物体间不接触不会产生弹力,但相互接触的物体间不一定产生弹力。

【想一想】在水平地面上,有两个篮球刚好接触(如图所示),它们之间有没有弹力呢?

【分析】它们之间没有弹力。尽管刚好接触,但是两个篮球间没有发生形变,所以没有弹力。

(3)对弹力的理解:

① 弹力是一种常见的力,我们平时所说的推力、拉力、压力和支持力,都属于弹力的范围。

② 对一个弹性物体来说,在弹性限度内,物体弹性形变程度越大,其产生的弹力越大。

③ 弹力是由于物体发生弹性形变而产生的,因此弹力的施力物体是发生形变的物体,受力物体是与它接触使其形变的物体。例如汽车对地面的压力,是汽车发生弹性形变,汽车是施力物体,地面是受力物体。

(4)弹力的方向:以水杯放在木板上(如图所示)为例,分析水杯和木板间发生的弹力情况。

以水杯为研究对象:因为水杯使木板发生了弹性形变,木板要恢复原状,所以会对水杯产生一个竖直向上的弹力,习惯叫支持力。

以木板为研究对象:因为木板使水杯发生了弹性形变,水杯要恢复原状,所以水杯会对木板有一个竖直向下的弹力,习惯叫压力。

因为物体形变的方向与水平面垂直,所以杯子放在水平木板上时,杯子和木板间的弹力方向都与水平面垂直。

【结论】物体间的弹力方向都与接触面 ,与物体形变的方向相反。

任务二:测量力的大小

1.测力计

测量力的大小的工具叫做测力计。

生活中的测力计有多种,常见的有握力计、弹簧秤、托盘秤等(如图所示)。

物理实验室中常用的测力计是弹簧测力计。

2.弹簧测力计的结构

常用的弹簧测力计的主要构造有弹簧、指针、刻度盘、挂钩等。如图所示是实验室常用的一些弹簧测力计。

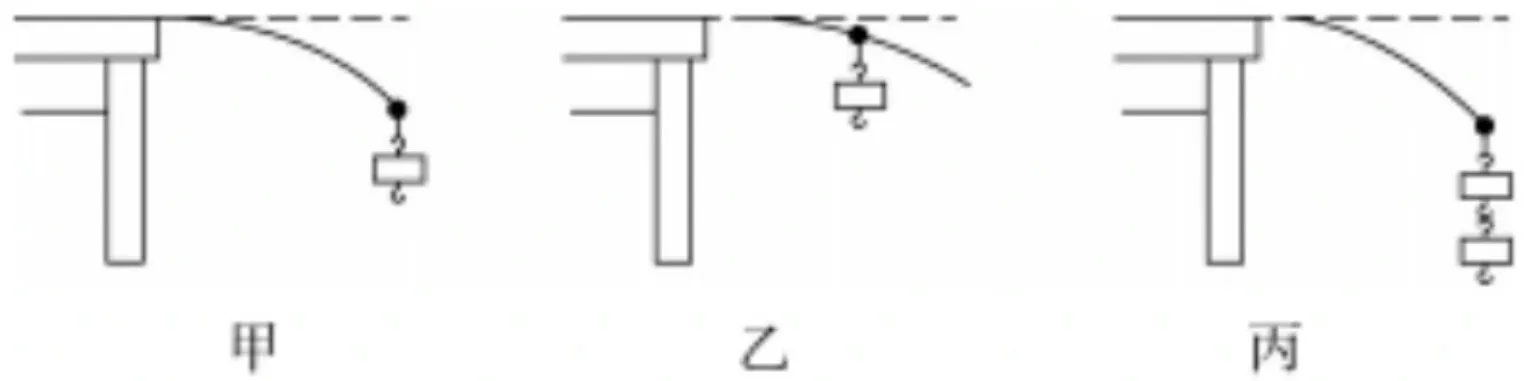

3.实验“探究弹簧测力计的测力原理”

【实验器材】弹簧、钩码(数个)、铁架台、刻度尺等。

【进行实验】

(1)如图甲所示,将弹簧悬挂在支架上,用刻度尺测出弹簧自然伸长状态时的长度 \boldsymbol{I}_{+0} ,即 原长,记人表格中。

乙

| 实验次数 | 2 | 4 | 6 | 了 | |||

| 拉力F/N | 0 | 1 | 2 | 6 | |||

| 弹簧伸长量 L /cm | 0,40 | 0,80 | 1.20 | 1.60 | 2.00 | 2.40 |

(2)在弹簧下挂2个钩码,通过刻度尺读出弹簧的伸长量 \triangle I_{*} ,记人表格中。

(3)在弹簧下每次增加2个钩码,通过刻度尺读出每次弹簧的总伸长量,记人表格中。

(4)实验完成后,将所有钩码取下,观察弹簧的形状。

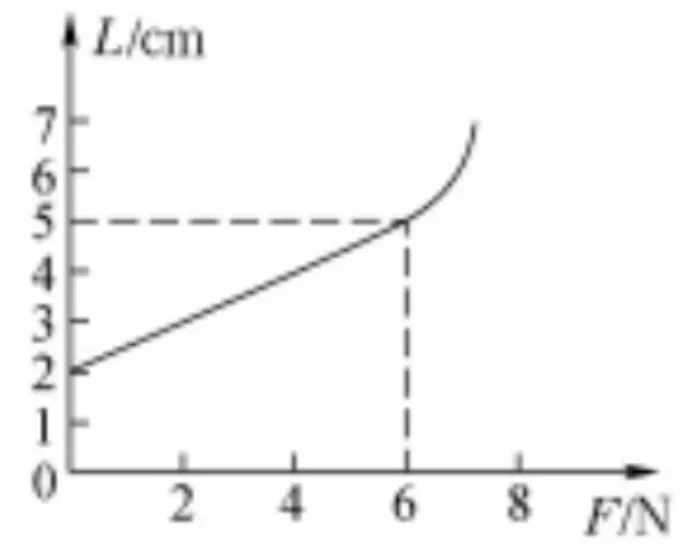

【数据处理】根据实验数据,以拉力 F 为横坐标,弹簧的伸长量 \Delta L 为纵坐标,画出弹簧伸长量 \Delta L_{\sun} 与弹簧受到的拉力 F 的关系图像(如图乙所示)。

【实验结论】通过实验可以发现,在弹性限度内,弹簧受到的拉力越大,弹簧的伸长量就越长,且弹簧的伸长量与弹簧受到的拉力成正比,这就是弹簧测力计的测力原理。

4.弹簧测力计的使用方法

(1)使用前:

① 沿弹簧的 方向轻轻来回拉动挂钩几次,放手后观察指针能否回到原来指示的位置,以防止弹簧卡壳。

⊚ 认清零点(调零):测力前检查弹簧测力计的指针是否指在 刻度线上,如果不在,应该把指针调节到零刻度线上。

③ 认清测量范围:加在弹簧测力计上的力不允许超过它的 ,否则会损坏弹簧测力计。

第六章 力和机械

第1节力

教材全面解读

必备知识详解

知识点1 力

1.力的定义:(1)力是物体对物体的作用。(2)在物理学中,力用符号 F 表示。2.施力物体和受力物体:发生作用的两个物体,一个是施力物体,一个是受力物体。3.力的单位:(1)力的单位是牛顿,简称牛,符号为 N_{\circ} (2)用手托住两个鸡蛋的力大约是 1\ N_{\circ}

知识拓展

凡是讨论力现象,总会涉及两个物体:一个是施力物体,一个是受力物体。

例12012年11月25日,我国航母顺利完成了舰载机起降训练,航母平台和飞机的技术性能得到了充分验证,机适配性能良好,达到了设计指标要求。歼-15在航母上着陆后,歼-15尾钩紧紧扣住阻拦索,形成一个等腰三角形,歼-15被制动,便停在航母上,如图所示。阻拦索制动歼-15的过程中,施力物体是()

A.航母 B.阻拦索 C.歼-15舰载机 D.舰载机飞行员

解析阻拦索将歼-15舰载机拖住的过程中,阻拦索对舰载机施力,阻拦索是施力物体。

答案B

弯式训练1如图所示是泰山挑山工挑着货物上山的情景,挑山工的肩膀会受到压力的作用,则此压力的施力物体是

A.地球 B.货物 C.扁担 D.肩膀

解析挑山工的肩膀受到扁担对其的压力,所以挑山工的肩膀所受力的施力物体是扁担。

答案C

知识点2 力的作用效果

力可以改变物体的运动状态;力可以使物体发生形变。

(1)注意表述中“可以”的含义,物体受到力的作用,其运动状态(或形状)可以改变,也可以不改变,因此不能说“一定”。

(2)运动状态的改变包括速度大小的改变(比如物体由静止变为运动、由运动变为静止、运动得越来越快、运动得越来越慢)和方向的改变(物体做曲线运动)。

知识拓展

1.力有改变物体的运动状态和使物体发生形变两种作用,故物体受到了力,运动状态不一定改变(可能是发生了形变),也不一定发生形变(可能是运动状态发生了改变)。

2.物体的运动状态发生了改变,即物体的速度大小和方向发生了改变,物体一定受到力的作用。

例2 下列过程能表明力改变物体形状的是(

A.踢出足球

B.足球在草地上越滚越慢C.压扁足球

D.用头把飞来的足球顶回去

解析压扁足球,对足球施加了压力,足球由圆变扁,形状发生了改变,说明力改变了物体的形状。只有C正确。

答案C

变式训练2 下列物体的运动状态发生了改变的是

A.弯道上沿曲线运动的运动员B.吊在天花板下的静止电灯C.在公路上匀速直线行驶的轿车D.在空中匀速直线下落的降落伞

解析运动状态的改变包括速度大小的改变和方向的改变,在弯道上沿曲线滑行的运动员,他的速度方向一定变化,因此他的运动状态一定发生了改变,A正确;处于静止和做匀速直线运动的物体,它们的运动状态不变,B、C、D错误。

答案A

知识点3 力的作用是相互的

物体间力的作用是相互的。即受力物体同时也是施力物体,施力物体同时也是受力物体。相互作用的两个力,它们的大小相等、方向相反、作用在同一条直线上,但它们分别作用在两个发生相互作用的物体上,并且同时产生、同时消失。

例3坐在船上的人用桨向后划水时,船就会前进。使船前进的力是

A.人手作用在桨上的力B.水作用在桨上的力C.水作用在船体上的力D.桨作用在水上的力

解析人手作用在桨上的力,它的作用效果是使桨向后划水,不是直接使船前进的力,A不合题意;水作用在桨上的力,推动了桨,进而推动了船,因此,它是使船前进的力,B符合题意;水并没有直接作用于船体,而是将力作用在奖上,再推动船体前进,C不符合题意;桨作用在水上的力,它的方向是向后的,并不是使船前进的力,D不符合题意。

答案B

变式训练3 质量相等的甲、乙两同学站在滑板上,在旱冰场上相对而立,如果甲用 60~N 的力推乙,如图所示,以下分析正确的是

A.乙对甲的推力小于 60~N B.甲静止不动,乙向后退

C.乙后退的过程中,始终受到 60~N 的推力的作用D.乙由静止变为后退,说明力可以改变物体的运动状态

解析根据物体间力的作用是相互的,可知甲用方向向右、大小为 60~N 的力推乙时,乙会向右运动,但同时甲也会受到方向向左、大小为 60 ~N~ 的反作用力,甲会向左运动,A、B错误,D正确;乙在后退的过程中,与甲并不接触,因此乙不再受到甲的推力,C错误。

答案D

知识点4 力的三要素

力的三要素是指影响力的作用效果的三个因素,分别是力的大小、方向和作用点。

例4“南辕北辙”这个成语的本义是某人要去南方办事,却赶着马车往北方跑,结果离目的地越来越远。它说明了

A.力的大小不同,作用效果不同B.力的方向不同,作用效果不同C.力的作用点不同,作用效果不同D.以上三个方面均有

解析南辕北辙的故事告诉我们错误的方向导致了结果的错误,说明了力的方向不同,力的作用效果就不同。

答案B

变式训练4 如图所示,分别在 A,B,C 处用同样大小的力推门,可以感受到在 C 点用力容易把门推开,这说明力的作用效果与下列哪个因素有关

A.力的作用点 B.力的大小C.力的方向 D.力的单位

解析由题图可知,力的大小和方向均相同,而力的作用点不同,开门的难度不同,说明力的作用效果与力的作用点有关。

答案A

典型例题解析

题型 理解力的作用效果

例1 小球向左运动与弹簧接触后,经历了图甲、乙所示的过程,下列说法中错误的是

A.压缩过程说明力可以改变物体的形状B.压缩过程说明力可以改变物体的运动快慢C.弹开过程不能说明力可以改变物体的形状D.整个过程说明力可以改变物体的运动方向

解析小球向左运动与弹簧接触后,在弹簧的压缩过程中,弹簧变短,说明力可以改变物体的形状;小球向左运动与弹簧接触后,在弹簧的压缩过程中,小球的运动逸度逐渐变小,说明力可以改变物体的运动快慢;小球被弹开的过程中,弹簧变长,说明力可以改变物体的形状;在整个过程中,小球的运动方向发生了变化,说明力可以改变物体的运动方向。

答案C

题型2 理解力的作用是相互的

例2 力的作用是相互的,下列现象中没有利用这一原理的是

A.向前划船时,要用桨向后拨水B.人向前跑步时,要向后下方蹬地C.火箭起飞时,要向下方喷气D.头球攻门时,要向球门方向用力顶球

解析头球攻门时,要向球门方向用力顶球,只是说明了力可以改变物体的运动状态,没有利用力的作用是相互的这一原理。

答案D

例3 当人用力提起一桶水时,人手对桶的把柄施加一个拉力,把柄对人手也施加一个拉力,则这两个拉力的三要素是

A.都相同 B.仅作用点相同C.仅大小相同 D.大小、作用点相同

解析当人用力提起一桶水时,人手对桶柄的提力和桶柄对人手的拉力是一对相互作用力,它们作用在不同的物体上,所以作用点不同,方向不同,但大小相同。

答案C

课后作业评价

基础巩固

5.人拉某一物体,人对物体施加了一个拉力,物体也对人施加了一个拉力,下列关于这两个力的叙述正确的是

A.用手拉开弓 B.运动员罚点球C.人压弯跳板 D.熊猫拉弯竹子

2.用力推课桌的下部,课桌会移动,用力推课桌的上部,课桌可能翻倒,这说明力的作用效果 (

A.与力的大小有关 B.与力的方向有关C.与力的作用点有关 D.与受力面积有关

3.下列关于力的作用效果的说法中不正确的是(

A.力的作用效果就是使物体从静止变为运动B.使物体从静止变为运动是力的作用效果C.力可以改变物体的形状,使物体发生形变D.力的作用效果之一是可以改变物体的运动方向

4.关于力的知识,下列说法中错误的是

A.小孩推墙时,他也受到墙的推力

B.足球运动员用头顶球,球的运动方向改变了,这表明力可以改变物体的运动状态

C.人坐在沙发上,沙发凹下去,这表明力可以改变物体的形状

D.只有在直接接触的物体之间才能发生力的作用

A.这两个力的作用点相同B.这两个力的大小相同C.这两个力的方向相同D.这两个力的三要素都相同

知能提升

6.下列有关力的说法中正确的是

A.两个物体相互接触,一定有力的作用

B.两个物体不接触,一定没有力的作用

C.两个物体相互作用,一定有一个物体受力,另一个物体不一定受力

D.两个物体相互作用,这两个物体同时都是施力物体,也同时都是受力物体

7.在足球场上,优秀运动员的脚踢在球恰当的位置,球会划过一道弧线飞转过守门员进人球门,这就是所说的“香蕉球”。这里的“恰当的位置”,从力的三要素分析是指力的

A.大小 B.方向C.作用点 D.以上都是

8.下列现象说明力可以改变物体运动状态的是(

A.同学们投出的实心球运动的轨迹是弧线B.大虾煮熟后变得更弯曲了C.壁虎可以稳稳地趴在天花板上不掉下来D.撑竿跳高时运动员把撑竿压弯

9.能够说明力的作用是相互的这一事实的是

A.抛出去的粉笔头,最终会落回地面B.重物压在海绵上,海绵的形状发生了改变C.磁悬浮列车能以很高的速度运行D.用手拍篮球时,手会感到篮球也在拍自己的手

10.你留意过以下事例吗?

\Phi 划船时,桨向后划水,船才会向前行进。⊚ 溜旱冰时,相对静止的两个人,只要一个人用力去推对方,两人都会向相反的方向运动。③ 将吹足了气的气球的嘴松开并放手,球内气体从气球嘴喷出的同时,气球会向相反的方向运动。请归纳出上述事例共同遵守的物理概念或规律(只需写出两条)。

素养提升

11.踢足球是广大青少年喜爱的运动之一,下列与踢足球有关的说法中正确的是 一

A.踢足球时,脚对足球施加了力,但足球对脚没有施加力

B.只要脚对足球施加的力的大小相同,其作用效果一定是相同的

C.踢出去的足球在空中运动的过程中,没有受到任何力的作用

D.守门员使足球停下来的过程中,力改变了足球的运动状态

12.力的作用效果与哪些因素有关呢?为了探究这个问题,如图所示是小明设计实验探究这个问题的几个主要步骤。用一个弹性较好的钢片固定在桌边,在钢片上用细线挂钩码(小明使用的钩码规格是相同的)。

(1)小明是通过 (选填“钩码的数量"或"钢片的弯曲程度")来反映力的作用效果的。

(2)通过比较甲、丙两图,可以发现:力的作用效果与力的 有关

(3)通过比较乙、丙两图,某同学得到了“力的作用效果与力的大小有关”的结论,该结论可靠吗?原因是什么?

答案与点拨

1,B

2.C[点拨:分别推课桌的下部和上部,是力的作用点不同,使课桌的运动状态发生了不同变化,说明力的作用效果与力的作用点有关。]

3.A

4.D[点拨:两块相互靠近的磁铁虽然不接触,但它们之间也存在着力的作用。]

5.B[点拨:这两个力作用在两个物体上,大小相等,方向相反。]

6.D7.C

8.A[点拨:实心球的运动轨迹是题线,说明它的运动方向在不断地改变,A正确;B、D中都是物体的形状发生了变化,B、D错误;壁虎是静止的,运动状态没有发生变化,C错误。

9.D[点拨:粉笔头最终落回地面,是因为受到重力的作用,重力改变了它的运动状态,A错误;海绵受力发生了形变,B错误;磁悬浮列车能高速运行,是因为力改变了物体的运动状态,C错误;用手拍篮球时,手会感到篮球也在拍自己的手,说明物体间力的作用是相互的,D正确。]

10.(1)物体间力的作用是相互的(2)力可以改变物体的运动状态

11.D

12.(1)钢片的弯曲程度(2)大小(3)不可靠。两图中力的作用点和大小都不同。

第2节 弹力 力的测量和表示

教材全面解读

必备知识详解

知识点1 弹力

1.弹性和塑性:跳板、弹簧、钢锯条、竹竿等物体在外力的作用下会发生形变,撤去外力时又会恢复到原来的形状,物体的这种性质叫做弹性。有些物体,如橡皮泥等发生形变后不能恢复到原来的形状,物体的这种性质叫做塑性。

2.弹力:我们用手拉弹簧的同时,感觉弹簧对手也有力的作用。物体由于发生弹性形变而产生的力叫做弹力。放在桌面上的水杯受到桌面对它的支持力,支持力是弹力;桌面受到水杯的压力,压力也是弹力。

知识拓展

1.物体的弹性有一定的限度,超过这个限度物体就不能恢复到原来的形状。因此,使用弹簧时不能超过它的弹性限度,否则会损坏弹簧。

2.弹力的产生条件:接触、挤压、(弹性)形变。

例1关于弹力,下列说法中不正确的是

A.发生弹性形变的物体对使其发生弹性形变的物体产生弹力的作用

B.平时所说的压力、支持力、拉力等就其实质而言都是弹力

C.在弹性限度内,同一物体所发生的弹性形变越大,产生的弹力就越大

D.两个物体不接触也有可能产生弹力

解析弹力的产生条件是:两个相互接触的物体,互相挤压,进而发生弹性形变,才能产生弹力,D错误。

答案D

变式训练1 关于弹力的叙述正确的是

A.只有弹簧、橡皮筋等物体才可能产生弹力

B.只要物体发生形变就会产生弹力

C.任何物体的弹性都有一定的限度,因而弹力不可能无限大

D.弹力的大小只与物体形变的程度有关

解析只有物体发生弹性形变而产生的力才是弹力,只是很多物体发生弹性形变的现象并不明显,而弹簧、橡皮筋等物体发生弹性形变的现象明显。任何物体的弹性都有限度,超过这个限度,物体就会被损坏,因此弹力不能无限大。弹力的大小不仅与物体形变的程度有关,还与物体的材料有关。

答案C

知识点2 测量力的大小

1.弹簧测力计的原理:测量力的大小的工具叫做测力计。在弹性限度内,弹簧受到的拉力越大,会被拉得越长。利用这个道理做成的测力计,叫做弹簧测力计。

2.使用弹簧测力计时应注意的问题:(1)所测量的力不能超过弹簧测力计的测量范围,

否则会损坏弹簧测力计。(2)使用前,如果弹簧测力计的指针没有指在零刻

度线上,应调节指针,使它指在零刻度线上。(3)必须使被测力的方向沿弹簧的轴线方向,防止

因弹簧与外壳接触而带来较大的误差。(4)使用前应轻轻来回拉几次挂钩,防止弹簧

卡壳。(5)读数时,视线要与刻度面板垂直。

例2 几个同学用同一弹簧拉力器比试臂力,拉力器上有三根弹簧,结果每个人都能把手臂撑直,则下列说法中正确的是

A.臂力大的人所用的拉力大B.手臂长的人所用的拉力大C.体重大的人所用的拉力大D.每个人所用的拉力一样大

解析在弹性限度范围内,弹簧受到的拉力越大,弹簧的伸长量就越大。手臂长的同学把弹簧拉伸得较长,所用的拉力较大。

答案B

变式训练2某弹簧测力计受力 50~N 时,弹簧伸长 2~{cm} ,若弹簧测力计的弹簧伸长 _1~cm ,则弹簧测力计受力的大小是

A.50 N B.25 N C.100 N D.0 N

解析弹簧测力计弹簧的伸长量与受力大小成正比。由此可得: 2\;\;cm\;:\;50\;\;N=1\;\;cm\;:\;F . 解得 F= 25~N_{\circ}

答案B

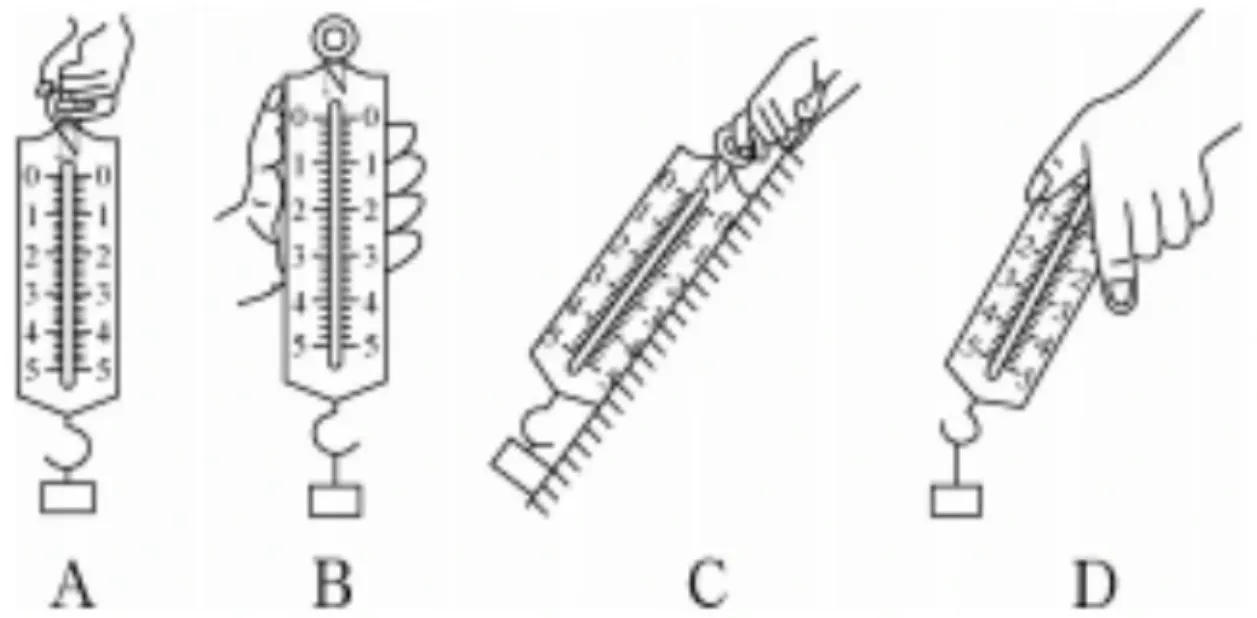

例3 如图所示为几位同学使用弹簧测力计的情景,请你指出哪位同学的测量方法是错误的

解析D中,钩码对弹簧测力计的拉力方向是竖直向下的,但是弹簧测力计的轴线方向是倾斜的,这是错误的使用方法。

答案D

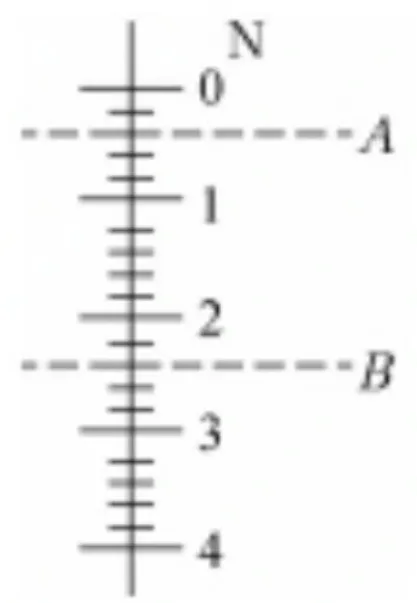

变式训练3 如图所示,弹簧测力计的示数为N。

解析题图中弹簧测力计的测量范围为 0~5~N~ 弹簧测力计刻度盘上的一个大格表示 1~N~ ,里面有5个小格,一个小格表示 0.2~N~ ,则其分度值为 0.2\ N, 故弹簧测力计的示数为 1.4~N

答案1.4

知识点3 力的示意图

物理学中通常用一条带箭头的线段表示力。如图所示,在受力物体上沿着力的方向画一条线段,在线段的末端画一个箭头表示力的方向,线段的起点或终点表示力的作用点。在同一图中,力越大,线段应该越长。有时还可以在力的示意图上用数值和单位标出力的大小。于是,这样一条带箭头的线段就把力的大小、方向、作用点都表示出来了。

知识拓展

同一物体受到几个力的作用时,在作力的示意图时,一定要把力的大小与线段的长短对应起来。

例4如图所示为小明拉车的情景,请画出绳子对车的拉力的示意图(力的作用点 A 已画出)。

解析拉力的方向沿着绳子水平向右,用箭头表示力的方向。

答案如图所示

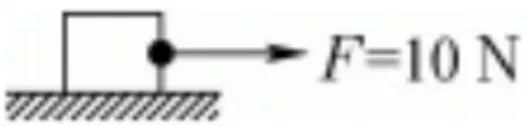

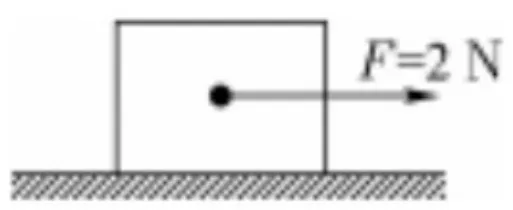

变式训练4水平地面上的物块受到水平向右的拉力,且拉力的大小为 10~N_{o} 请在图中画出力的示意图。

解析画力的示意图,要先确定力的作用点,物体所受的拉力的作用点在接触面上,在沿力的方向上的一定长度的线段末端加上箭头来表示力的方向,并写出力的大小。

答案如图所示

典型例题解析

型 用弹簧测力计测量力

例1使用弹簧测力计时,下列说法中错误的是

A.使用弹簧测力计时必须竖直放置,不得倾斜

B.使用前必须检查零点是否准确

C.使用中,弹簧、指针、挂钩不得与外壳摩擦

D.使用时,必须注意所测的力不能超过弹簧测力计的测量范围

解析测量前,要观察指针是否指在零刻度线上,若不在则要将指针调至零刻度线;测量时,作用在挂钩上的力必须沿着弹簧的轴线;读数时,应让视线垂直于刻度板面;测量时,不可用力猛拉弹簧或让弹簧测力计长久受力,以免损坏弹簧。由以上注意事项可知,弹簧可以倾斜,只要能保证作用在挂钩上的力沿着弹簧的轴线即可。例如,测量沿斜面方向物体对弹簧测力计的拉力。

答案A

例2 如图所示,弹簧测力计在测量前指针位于第二小格的 A 处,未做调整便用来测量手的拉力,指针位于B处,则手对弹簧测力计的拉力为 (

A.2.0 N B.1.8 N C.1.9 N D.2.1 N

解析弹簧测力计在测量力前应调零,如果不能调零,那么实际力的大小等于弹簧测力计此时的示数与未测力时指针示数的差。

答案A

课后作业评价

基础巩固

1.同学们通过实验探究,得到了在发生弹性形变时,弹簧的弹力与弹簧伸长量的关系。下列说法中能反映正确的探究结果的是

A.弹簧的弹力跟弹簧的伸长量成正比 B.弹簧的弹力跟弹簧的伸长量成反比 C.弹簧的弹力跟弹簧的伸长量的平方成正比 D.弹簧的弹力跟弹簧的伸长量无关

2.用弹簧测力计测量力,下列说法中不正确的是(

A.弹簧伸长的方向不需要跟所测力的方向一致B.所测力的大小应不超过弹簧测力计的测量范围C.应尽可能避免伸长的弹簧与外壳发生摩擦D.测量前要检查弹簧测力计的指针是否指在零刻度线

3.举重运动员举着笨重的杠铃时

A.杠铃对手有压力 B.手对杠铃无推力C.手没有发生形变 D.杠铃没有发生形变

4.弹簧测力计是利用在弹性限度内,弹簧受到的拉力越大,弹簧的 越长的道理制成的。如图所示,弹簧测力计的示数为 N,图中物体对桌面的压力 (选填“是”或“不是”弹力。

5.林红同学在探究弹簧的伸长量与所受拉力的关系时,根据实验数据绘出了如图所示的图像,图中 L 是弹簧的长度,F是弹簧所受拉力的大小。请回答下列问题:

(1)这根弹簧的原长是 cm;拉力为 6~N~ 时,弹簧长度比原长长了 cm,弹簧发生了(选填"弹性”或“塑性")形变。

(2)当这根弹簧的长度为 4~{cm} 时,弹簧受到的拉力为 N。

6.在下图中,物块受到水平向右、大小为 2\;N 的拉力 F 力的作用点已在图中标出,请在作用点上画出拉力F 的示意图。

7.(多选)下列有关弹力的说法中正确的是

A.互相接触的两物体之间,一定产生弹力作用

B.使物体发生弹性形变的外力越大,物体的形变量就越大

C.从力的性质来看,压力、支持力、拉力都属于弹力

D.茶杯放在水平桌面上,茶杯对桌面的压力是由于桌面发生弹性形变而产生的

8.一只刻度准确的弹簧测力计,使用前指针没有对准零刻度线,而是指在 0.2~N~ 处,如果不调节就用它测量出一个力的大小是 2.5~N ,则这个力的实际大小是( )

A,2,3 N B.2.5 N C.2.7 N D.0 N

9.小红利用一根橡皮筋自制了一个测力计,发现它的测量范围太小,只有 rm{1N}_{\circ} 小红想将测力计的测量范围提高为2N,初步拟定了以下几种方案,其中可行的是 (

A.换一根相同的橡皮筋,然后改变刻度,提高测量范围

B.加一根相同的橡皮筋,然后改变刻度,提高测量范围

C.直接改变刻度,把刻度是 1~N~ 的地方改写成 2~N~

D.增加刻度,在1N刻度之外按比例加刻度,直至 2\;N

10.学校科技活动小组的同学们准备自已动手制作弹簧测力计。他们选了甲、乙两根规格不同的弹簧进行测试,绘出如图所示的图像,图像中只有OA段和O B 段是弹性形变。若他们要制作测量范围较大的弹簧测力计,应选弹簧 ;若要制作精确程度较高的弹簧测力计,应选弹簧

11.小明观察发现,弹簧测力计的刻度是均匀的,由此他猜想弹簧的伸长量与它受到的拉力成正比。为了验证猜想,小明决定进行实验。

(1)要完成实验,除了需要图甲所示的一根两头带钩的弹簧、若干相同的钩码(每个钩码的重力已知)、铁架台以外,还需要的测量仪器是。进行实验后小明记录的数据如下表所示,表中数据明显错误的是第 次实验。

| 实验次数 | 2 | L | 6 | 7 | |||

| 拉力(钩码总重)F/N | 0 | 1 | 2 | L | 6 | ||

| 弹簧伸长量/cm | 0 | 0,400.80 | 01,70|1,60|2.00|2.40 |

(2)去除错误的一组数据,在图乙中作出弹簧的伸长量与所受拉力的关系图线。

(3)由图像可验证小明的猜想是 (选填“正确"或“错误”的。

(4)小华认为实验中可以用弹簧测力计代替钩码。他的做法是:用弹簧测力计挂钩勾住弹簧下端向下拉来改变力的大小,力的数值由弹簧测力计读出。你认为用弹簧测力计好,还是用钩码更好一些?理由是什么?

12.如图所示,木块静止在斜面上,它对斜面的力的大小为 8~N_{\circ} 请你画出木块对斜面的力的示意图(木块对斜面的力的方向垂直斜面向下)。

素养提升

13.弹簧测力计在端点附近断裂,小明把断裂的那一小段取下,将剩余部分弹簧重新安装好,并校准了零点。用这个弹簧测力计来测量力的大小时测量值为 M ,弹簧没有断裂前测量相同的力时测量值为N,比较两次测量值的大小则

A.M比N大 B.M比N小C.M等于N D.以上都有可能

14.小华同学在探究“弹簧的长度与其所受外力的变化关系"时,找来一根弹簧及几个相同质量的钩码。她先用弹簧来做实验,并记录了相应的数据,如下表所示:

| 钩码总重/N | 0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 |

| 指针位置/cm | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 5.8 | 5.8 |

(1)分析数据,小华可以得出的结论是:在拉力不大于 N的情况下,弹簧的 与钩码对弹簧的拉力成正比。

(2)小华同学根据实验数据所作的“弹簧的长度与其所受外力的变化关系"图像(如图所示),应该是图 (选填序号)所示的图像。

15.一根弹簧受到 _{3rm{N}} 的拉力时,长度为 12~cm ;当它受到 6\ N 的拉力时,长度为 14~cm_{\circ} 在弹性限度内,这根弹簧受到 12\ N 的拉力时,其长度为多少?

答案与点拨

1.A2.A3.A

4.伸长量2.80是

5.(1)23弹性(2)4(3)在弹性限度内,弹簧的伸长量跟它受到的拉力成正比[点拨:(1)弹簧不受拉力时,由图像可知,弹簧的长度为 2 \Omega_{cm} ,此长度就是弹簧的原长,即 \mathbf{L}_{o}= 2\cm_{1} 由图像可知,弹簧在受到6N的拉力时,弹簧长 L{=}5~cm 则弹簧的伸长量 \Delta{\cal L}{=}{\cal L}{-}{\cal L}_{o}{=}5~cm{-}2~cm{=}3~cm 由图像可知,此时弹簧发生了弹性形变。(2)因为 F=6\ N{,}\Delta L{,} = 3\cm 即弹簧每伸长 1~cm. 受到的拉力为 2\ N_{\circ} 弹簧的长度为 4~{cm} 时,弹簧伸长 2~cm ,则它受到的拉力 F=4~N_{o} (3)由图像可知,在拉力不超过 6N 时,弹簧的伸长量跟它受到的拉力成正比,超过6N就不成正比了。故可得出结论:在弹性限度内,弹簧的伸长量跟它受到的拉力成正比。]

6.如图所示

7,BC

8.A[点拨:没有力作用在弹簧测力计上时就有 0.2~N~ 的示数,所以测量结果比真实值大 0.2\;N.J

9.B

10.乙甲[点拨:由题图可知,甲、乙两弹簧伸长相同的长度时,乙受到的拉力比甲受到的拉力大,因此乙弹簧可用来测量较大的力。甲、乙两弹簧受到相同的拉力时,甲的伸长量比乙的伸长量大,可以提高精确程度,因此甲弹簧可制作成精确程度较高的弹簧测力计。]

11.(1)刻度尺4(2)如图所示(3)正确(4)用钩码更好一些。用钩码拉弹簧拉力稳定,便于读数。

12.如图所示

13.B[点拨:去掉断裂的那一小段,弹簧就变短了,在相同力的作用下,伸长的总长度就会变小,示数也会变小。]

14.(1)3.0伸长量(2)B

15.在弹性限度内,弹簧的伸长量和它受到的拉力成正比,所以设弹簧的原长为 L_{+} ·则 (3~N)/(6~N)=(12~cm-L_{0})/(14~cm-L_{0)} 解得 \mathbf{\Delta}l_{+o}= 10 cm。设弹簧受到12 N的拉力时,其长度为L,则N12 cm-10 cm,解得L=18 cm。

图书在版编目(CIP)数据

鼎尖教案.物理八年级下册沪粤版/《鼎尖教案》研发中心编.一延吉:延边教育出版社,2025.1.ISBN 978-7-5724-4998-7

I.G633

中国国家版本馆 CIP 数据核字第2025V8J003号

本册主编:刘保全成巧燕

副主编:王瑞瑞

编写者:魏艳杰 李子阳卢菲菲欧印广冯丽李作平孟恒

责任编辑:杨艳伟

出版发行:延边教育出版社

地 址:吉林省延吉市长白山东路98号(133000)北京市海淀区苏州街18号院长远天地4号楼A1座1003(100080)

电 话:0433-2913940010-82608550

网 址:https://www. ybep.com.cn

客 服:QQ1697636346

印 刷:

开 本:880毫米 x1230 毫米 1/16

印 张:21.5

字 数:603千字

版 印 次:2025年1月第 1 版 2025年 ^1 月第 1 次印刷

书 号:ISBN 978-7-5724-4998-7

定 价:66.00元

《鼎尖教案》内容指南

课堂教学设计与案例

单元整体分析教材分析教学设计同课异构设计跨学科案例设计备课资料配套课件和资源免费下载

资源分册

\diamond 教材全面解读

教材知识点解析典型例题分析规律方法总结单元总结提升

\diamond 课后综合评价

作业分层训练单元素养测评综合素养测评电子版资源下载

数字资源获取方式

\diamond 网页端

1. 输入 http://topedu.ybep.com.cn

2.注册会员

3.免费下载

\diamond 移动端

1.微信“扫一扫”封底“扫码获取同步资源”二维码,注册后可免费使用

2.或微信“扫一扫”封底“微信公众号”二维码,关注后即可免费获取同步资源

另有精品专题、历年真题、名师专辑等更多精彩资源更多增值服务,尽在“鼎尖资源网”

该页无缩略图

该页无缩略图